11月に入れば講座、ゼミ(travaux diriges)がすべて開講した。

それまで学部に入れるのか、授業では己の席を見つけられるのか、内容について行けるのかなど心配を抱えていた。一番真剣な不安事とは学籍証を持つか持たないかの身分差であった。それを持たないと「安い」学生食堂で昼飯と晩飯を食べられない、昼にパンをむしり夜には薄いマギーのスープをすする悲惨状態に陥るのだ。そんな不安がすべて解消し、落ち着を取り戻し、ひたすら学業にいそしむ心構えをもてるようになった。

写真はネットから、拡大と説明は下

私(渡来部)が潜り込んだ下宿はカセット通り10番地、サンシュルピス聖堂は間近。サンジェルマン、リュクサンブールにも接しており、俗に言うラテン区(カルチエラタン)の一角である。ある土曜日(第2土曜日かと、その年なので11月15日かも知れない)の昼下がり、学生食堂は開いてないから行きつけのカフェ(cafe de cassette)で軽い昼食(saucisses fritesソーセージに揚げジャガイモ)、なぜこんな事まで書けるかというと、それを食った記憶にあるのではなく、(学生食堂以外での)昼はこんなモノしか食えなかった事実を今も覚えているから。

友人は下宿に戻り私は一人になってサンジェルマンに向かう。途中、サンシュルピス広場で前方から来る大柄な男には見覚えがある。相手も私を認めたらしく、通り過ぎずに足を止めた。

「Bon jour, comment ca va」なんて常套句で挨拶した相手はJean Pouillonだった。

恰幅が良く背丈は見上げるほど。黒のオーバーコートに赤と茶の絹スカーフを首に巻いていた、手はポケットに。真冬には遠いけれど厚着していた。

Jean Pouillon(ジャンプイヨン)とは誰か。

哲学の教育を受けサルトルの朋友、のちに民族学人類学に関心を持ちアフリカ現地調査を進める。人類学雑誌L’Homme(人間)レヴィストロースが1961年に開設、編集長を創刊(1961年)以来35年勤めた。

彼の業績はネット検索で調べても全容は掴めない。サルトルが主唱する知識人とは社会参画を義務として持つ、これを実行していた(ようだ)。ニュルンベルグ裁判を批判、アルジェリア独立を支持などでそれと窺える。哲学では実存主義を信奉するのか。するとレヴィストロースのカント主義とは相容れない。民族学に転出しチャド先住民の宗教を調査した(とネット情報)に接するも、その著作が見えない。

足跡としてレヴィストロースの神話学第3巻「Origine des manières de table食事作法の起源」の前書きでJean Pouillon氏がまとめた1963~64の講義録(College de Franceでの講義)無しには本書(食事作法…)の刊行は大いに後れたはずとの謝辞が読める。(14頁)

第3巻のみならず、1巻から資料解析の手伝い、助言で大いにレヴィストロースの著作に貢献した、とは当時の学生の語り話。

レヴィストロースの盟友、それ故に社会学系の学生には尊敬されていた。

Ecole Pratique des Hautes Etudes(実践高等学院)の社会人類学課程で教授レヴィストロースに次ぐ主幹として講義内容、人選を執り仕切っていた。私たち1年生(stagiaire)の講座を受け持つことはなかったが、学期の開始に当たっての対話(colloque)には出席、発言を多くしていた。アフリカ調査を敢行するにはアフリカ学の重鎮バランディエにも「渡り」を付けたはずだ(この辺り日本土着の感覚だが許せ)。

哲学でサルトルに薫陶を得て、人類学ではレヴィストロースをおおいに助け、実地調査でバランディエの門に入る。

上の3人は思想と実践で相容れない。レヴィストロースはサルトルを「非科学的」と辛辣に批判したし、人類学の手法で「意識」を調べるレヴィストロースにたいし、バランディエは「物」を見ていた。しかしこれらの異質がPouillonの中では渾然一体に融合して、新しいマグマとなって、地平のどこかに噴き上がったのかも知れない。L’homme1997年143巻の「歴史」がそれらしいが、手に入らない。

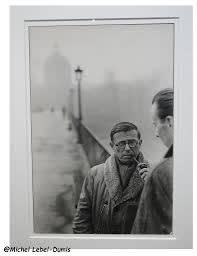

有名なサルトルのスナップショットである。彼に面する人物がジャンプイヨンと本投稿を整理する時点で知った。

一言で彼を形容すれば「包容力がある」「人物が出来ている」であろう。

出来ているその人物は挨拶の後、私を見下ろしながら、

Est-ce-que vous etes au courant, Claude va retenir le cours au publique, a college ?

君はクロードが学校で公衆むけ講座を再開するがそれを知るか?

私の答えは「どこのクロード?」バカ内容で返答するのが私(渡来部)の癖なのだが、この加減がそれまで過去21年の経緯でもっとも馬鹿さに濃さに輝いた瞬間だった。

クロードとはレヴィストロースに決まっている。Collegeとはフランス学院であるし、公衆向けとは公開講座、誰でも飛び込んで聞ける無料講座である。

Pouillonは人物が出来ているから、マヌケな対応にイヤな顔つきの素振りもせず、レヴィストロースと明かした上で「次の日曜の11時から学院の階段教室」と告げて別れた。

このショットが私(渡来部)の知るプイヨンである。いかにも温厚、その通りの人格の持ち主だった。

レヴィストロースはフランス学院のChaireである。その意はprofesseur教授に他ならないが、敬意をこめてこの語「席」を用いる。その席に座る物には一つの義務が課される。公開講座を持ち自己の説、成果を市民に直接語りかけるべしと。

その講座が再開されると教えてくれた。続く

それまで学部に入れるのか、授業では己の席を見つけられるのか、内容について行けるのかなど心配を抱えていた。一番真剣な不安事とは学籍証を持つか持たないかの身分差であった。それを持たないと「安い」学生食堂で昼飯と晩飯を食べられない、昼にパンをむしり夜には薄いマギーのスープをすする悲惨状態に陥るのだ。そんな不安がすべて解消し、落ち着を取り戻し、ひたすら学業にいそしむ心構えをもてるようになった。

写真はネットから、拡大と説明は下

私(渡来部)が潜り込んだ下宿はカセット通り10番地、サンシュルピス聖堂は間近。サンジェルマン、リュクサンブールにも接しており、俗に言うラテン区(カルチエラタン)の一角である。ある土曜日(第2土曜日かと、その年なので11月15日かも知れない)の昼下がり、学生食堂は開いてないから行きつけのカフェ(cafe de cassette)で軽い昼食(saucisses fritesソーセージに揚げジャガイモ)、なぜこんな事まで書けるかというと、それを食った記憶にあるのではなく、(学生食堂以外での)昼はこんなモノしか食えなかった事実を今も覚えているから。

友人は下宿に戻り私は一人になってサンジェルマンに向かう。途中、サンシュルピス広場で前方から来る大柄な男には見覚えがある。相手も私を認めたらしく、通り過ぎずに足を止めた。

「Bon jour, comment ca va」なんて常套句で挨拶した相手はJean Pouillonだった。

恰幅が良く背丈は見上げるほど。黒のオーバーコートに赤と茶の絹スカーフを首に巻いていた、手はポケットに。真冬には遠いけれど厚着していた。

Jean Pouillon(ジャンプイヨン)とは誰か。

哲学の教育を受けサルトルの朋友、のちに民族学人類学に関心を持ちアフリカ現地調査を進める。人類学雑誌L’Homme(人間)レヴィストロースが1961年に開設、編集長を創刊(1961年)以来35年勤めた。

彼の業績はネット検索で調べても全容は掴めない。サルトルが主唱する知識人とは社会参画を義務として持つ、これを実行していた(ようだ)。ニュルンベルグ裁判を批判、アルジェリア独立を支持などでそれと窺える。哲学では実存主義を信奉するのか。するとレヴィストロースのカント主義とは相容れない。民族学に転出しチャド先住民の宗教を調査した(とネット情報)に接するも、その著作が見えない。

足跡としてレヴィストロースの神話学第3巻「Origine des manières de table食事作法の起源」の前書きでJean Pouillon氏がまとめた1963~64の講義録(College de Franceでの講義)無しには本書(食事作法…)の刊行は大いに後れたはずとの謝辞が読める。(14頁)

第3巻のみならず、1巻から資料解析の手伝い、助言で大いにレヴィストロースの著作に貢献した、とは当時の学生の語り話。

レヴィストロースの盟友、それ故に社会学系の学生には尊敬されていた。

Ecole Pratique des Hautes Etudes(実践高等学院)の社会人類学課程で教授レヴィストロースに次ぐ主幹として講義内容、人選を執り仕切っていた。私たち1年生(stagiaire)の講座を受け持つことはなかったが、学期の開始に当たっての対話(colloque)には出席、発言を多くしていた。アフリカ調査を敢行するにはアフリカ学の重鎮バランディエにも「渡り」を付けたはずだ(この辺り日本土着の感覚だが許せ)。

哲学でサルトルに薫陶を得て、人類学ではレヴィストロースをおおいに助け、実地調査でバランディエの門に入る。

上の3人は思想と実践で相容れない。レヴィストロースはサルトルを「非科学的」と辛辣に批判したし、人類学の手法で「意識」を調べるレヴィストロースにたいし、バランディエは「物」を見ていた。しかしこれらの異質がPouillonの中では渾然一体に融合して、新しいマグマとなって、地平のどこかに噴き上がったのかも知れない。L’homme1997年143巻の「歴史」がそれらしいが、手に入らない。

有名なサルトルのスナップショットである。彼に面する人物がジャンプイヨンと本投稿を整理する時点で知った。

一言で彼を形容すれば「包容力がある」「人物が出来ている」であろう。

出来ているその人物は挨拶の後、私を見下ろしながら、

Est-ce-que vous etes au courant, Claude va retenir le cours au publique, a college ?

君はクロードが学校で公衆むけ講座を再開するがそれを知るか?

私の答えは「どこのクロード?」バカ内容で返答するのが私(渡来部)の癖なのだが、この加減がそれまで過去21年の経緯でもっとも馬鹿さに濃さに輝いた瞬間だった。

クロードとはレヴィストロースに決まっている。Collegeとはフランス学院であるし、公衆向けとは公開講座、誰でも飛び込んで聞ける無料講座である。

Pouillonは人物が出来ているから、マヌケな対応にイヤな顔つきの素振りもせず、レヴィストロースと明かした上で「次の日曜の11時から学院の階段教室」と告げて別れた。

このショットが私(渡来部)の知るプイヨンである。いかにも温厚、その通りの人格の持ち主だった。

レヴィストロースはフランス学院のChaireである。その意はprofesseur教授に他ならないが、敬意をこめてこの語「席」を用いる。その席に座る物には一つの義務が課される。公開講座を持ち自己の説、成果を市民に直接語りかけるべしと。

その講座が再開されると教えてくれた。続く

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます