ここでは過去のブログ記事で20070625、20070629、20070701にアップした、【わたしの育った田舎1,2,3】を転載する。三つの記事を一本にまとめたがこれはエッセイに分類されるだろうか。しかし、いやはや、17年前になるのか。

原典は 極私的造園設計経歴書-自叙伝ふうに-《緑の仕事》 から抜き書きしたものである。わたしは当時、造園会社の設計室に勤務していて一生懸命にランドスケープ、造園デザインというものを考えた時代であった。

2007年6月25日 *************************

≪朝起きると子供たちは農家の広い庭の掃除をおこない、各部屋の雨戸を開けたてて、縁側などの板敷きの床の雑巾がけをする。家畜の世話は、毎日人間と同じように二度三度牛に飼い葉を与えたり水を足したり敷き藁を取り替えたり世話をする。にわとり、うさぎにもえさをやる。乳牛を飼っていた頃は、素手で牛乳をしぼったのち原乳を井戸水の中で攪拌冷却して、ステンレス製で円筒状の集乳缶に詰め毎朝集荷場所に自転車で運ぶ。こういう作業は家族の手の空いている者の役割である。炊事の準備は祖母と母がかまどで薪を燃やし釜でご飯を炊いている。燃料である山から集めた薪(タキギ)は木小屋(キゴヤ)に積み重ねてある。

野菜を裁板(サイバン・マナ板)の上できざみ味噌汁を手際良く作っていく。おかずは軒先とか柱につるしてある乾物を取り込み、野菜や魚を別棟になっている漬物小屋の大きな樽から取り出す。飲み水はあらかじめ井戸から汲み上げて台所の大きな水甕(ミズガメ)に満たしてあり、使うたびにひしゃくですくって鍋、釜にいれる。食事の支度がそろうと、早起きし野外で牛に与える青草刈りなどの朝仕事をこなしている父はそのままの衣服で居間に戻り、やおらに家族全員ともども集まって、箱膳(ハコゼン)なり飯台(ハンダイ・テーブル)をかこんでいる。

冬の寒気厳しい朝は庭の雪かきを行い、結氷したり凍結した水まわりには沸かしたばかりのお湯をかけて通水させあらかじめ一日の準備をする。寒い季節には、いつもは農家独特の天井のない居間の高い梁から鍋をぶら下げて煮炊きしている鋳物の自在鉤(ジザイカギ)を外し、囲炉裏端(イロリバタ)に炬燵がけをし食卓をかこむ。

顔を洗った子供たちはアルマイトの弁当箱を持ち、近所の仲間たちと歩いたり自転車で学校へ行く。高校は遠いので、雨とか雪のときは女性車掌が添乗しているボンネットバスに乗る。下校後、農作業の忙しい時は子供たちも田畑へ親の手伝いに直行する。また当時の家庭の多くは子沢山であり、上の子供は兄弟姉妹で子守の役割をになう。

一方、野良(ノラ)に出た親たちは正午のお寺の梵鐘が鳴るまで、こやしのにおいのする耕作地、畑で代赦色(タイシャイロ)の土くれを相手に汗水をたらし働く。昼食はいったん家庭に戻ってとり食後昼寝をし午後一時すぎにまた畑に戻る。しかし山仕事、田んぼの農繁期には白米版を入れたお鉢(ハチ)やお櫃(ヒツ)、味噌田楽(ミソデンガク)のお握りや曲げわっぱの弁当箱と、おかずに魚の煮付けと自家製の漬物を持参する。作業の休息時、冬などの寒い時期は手近かに落ちている枯れ杉葉、枯れ木などの粗朶(ソダ)を集めたり、雑穀のまめ殻などで火をおこし焚き火で暖をとる。田畑から帰った夕刻は、家族で親子ともども手分けしてせわしなく立ち働き、食事の準備、家畜の世話とマキを割り風呂を沸かす。夕餉(ユウゲ)後は、家族団欒で白黒テレビを見て過ごし戸外のうす暗い風呂に入り寝床にもぐりこむ。養蚕とか葉たばこの農繁期は夜なべ仕事になる。農作業の忙しい季節は家族総出である。集落内で人手の足りない家へは助っ人(スケット)で行く。外が雨でも屋内で作業がある。一年を通じて祝祭日も休日もない。合い間に家族が一緒に休むとすれば冠婚葬祭のとき、旧盆、正月(新、旧)の日ぐらいである。≫

これは3年前の3月にまとめた《緑の仕事》の一節である。400字詰め原稿用紙換算200枚ほど。わたしが、数年がかりで今まで生きてきた道と造園設計の仕事を<自分史的>に振り返ってみたもの。その中の“生活意識とデザインのかたち”の章であるが、時代背景は昭和30年代後半、東京オリンピック開催直前の東北の農家の生活を思い出したものである。わが家は家族みんながそろっているし、質朴にけなげにも生きていた。これはわたしの中学生時代。しかし、なんとまあ、古風な世界であることか。単語も死語になりつつあり、語彙も意味不明。近頃の若い人には理解不能かもしれない。

わたしの周囲の人たちに読んでもらったら、あきれられたり感心したりしたものだ。

これは、たまたまある出版社のコンテストに出したら三次選考まで行った。ただし、意外なことに20歳代の知人には大歓迎であった。面白い話、特に読書習慣のない連中にだ。

この冊子はぐちゃぐちゃになっていた本、書類の山の中からやっとこさ見付け出したものである。たまたま、別件で福岡県の北九州市役所から郵便があり、この9月締め切りで<自分史コンクール>があるそうで、実は応募しようかと考えている。

なお、詳細は下記のH・P内のサイト内検索欄からお入りください。

北九州市自分史文学賞

2007年6月29日 *************************

前回の内容ではどうしても中途半端の感じがしますので、引き続き、「生活意識とデザインのかたち」の後段の文章を掲載したいと思う。スタイルがかたい言い回しで恐縮ものではあるが、できるだけ筆勢を生かし原文をそのままにした。気取ったりそっくり返ったりと、わたしにとって限りなく恥ずかしい思いもするのですが。

皆さんが読んでみて、ごく普通にふるさとのこと、または農業・民俗学など、そして造園設計・ランドスケープ論、デザイン論について面白いと感じる方はなんでもコメントをお寄せください。

全文公開は、前回に紹介したコンクール次第になります(??)。ここでは2回目、次回の“わたしの育った田舎3”で終了予定です。

《私がおくった昭和20年代から昭和30年代の生活風景を描写すると、農家の少年時代はこうであった。ここには日々の暮らしの原像がある。山間の地にあってそれぞれの家庭ではいつも子供は家族、親の顔の見える距離でいっしょに生活して育った。子供の遊びと言えば朝から晩まで山野を駆けずりまわっている。そこには豊饒な自然と沃野からの恵みと、継ぎあてをした粗末な衣服、好き嫌いでもなくおいしいまずいなどという食味ではなく体力をつける意味の簡素な食事、ゴミを出さず物を使い廻しする無駄のない生活、朴訥な人情とわかりやすく目に見える質素な生活形態の暮らしの繰り返しがある。

このような農民の文字通り土着的な日常の暮らしの中で、仕事がつらい、体がきつい、好きなことができず不自由だと、当時私は内心思っていたが、しかし今となれば逆の意味合いで楽をする、自由という物事をどうとらえ、それに対しどう対処することであるかがよく分かるというものだ。生きていくことは生存感覚そのものだ。そのうえで身心とも自由な時間が持てることが真の生活だ。物質的に豊かなことは必ずしも幸せとは限らない。

いったいにして東北の貧しい山国の農村では、春夏秋冬の季節と自然環境のもたらす生活は自然の気候、風土に左右されて成り立っており、その素朴な生活の態様はものを捨てず循環させて再利用し合理的なものである。お天道様を相手に過酷な農業労働を厭わず、またその苦労話をしない人達がいる。他人のせいにせず忍耐を美徳とした、その集合が村落共同体である。

揺籃期を文字の世界と無文字の世界とに住む集落の人々にかこまれこのように育った少年は、当時、日本の農村の社会構造のなかで名利栄達をもとめるようにはならない。むしろ、そのトラウマをも含めた少年時代の原体験を体験に終わらせず経験と言う生きた知識に昇華させていくべく彼の十字架を背負ってゆかねばならない。たとえば、山河を復元させるという視点である。》

2007年7月1日 *************************

《§デザインの源泉ということ§

どうしてこういうことをしなければならないのか?私の今までの無骨な生き方を解剖してみたらどうか?この文章の内容は、幾多の困難を経てと言うほどでもないが、私なりの逆説的な内面のストーリーを成功ではなく苦い失敗を梃子にして立て起こした創意、工夫談で裏打ちされている私の人生経験をもって描いていきたい。そしてここに若年期に怠惰な生活を送り文学青年から造園の世界に歩みを変えた者の独白をつづった。まず、表現行為としての造園設計論をくりひろげたい。

はたして、こんな私の芸術的な資質と素養はどこからくるのだろう。創作力と着想のモチーフの源泉はどこにあるのだろう。私が原初的に刷り込まれた(Inprinting)ものは、思いおこすとたとえば、こんな象徴的な散文詩の世界が浮かんでくる。

∞陽春、透けて見える青空と峰々を後景に木々の瑞々しい芽吹き、

若葉の爽気ただよう時季、暖かくなる頃の草原の草いきれの香り

が匂い立つ。

∞アブラゼミの合唱が響きわたりげんなりする暑さの中での沢水に

足をいれた触感とカジカのつかみ捕り。夏の夕べから夜半にかけ

ての押韻をふむような虫のすだく音色がする。

∞寒さに向かう季節の凍りつく平原で爪先立って見る田園を廻る草

紅葉、照柿と群青色の空の下で燃えたぎる木々の紅葉などの天然

色の風景が広がる。

∞山あいには、せせらぎの瀬音に欹ててしんしんと降る静かな降雪

がある。そこでは鈍重な昼の純白と夜半の漆黒の寡黙な世界が演

出されて、清浄な空気とスタティックな厳冬の光景が現われる。

∞森羅万象には、あらかじめ無音という沈黙を下地にした生き物と

自然との交歓が醸しだす、万物の生成過程のささやきともざわめ

きとも言える微音の環境が用意されている。

∞自然という宇宙には、譬えれば山紫水明の世界には、様々なメカ

ニズムを持ちドラマツゥルギーを秘めたダイナミズムと諧調美を

引きつれた旋律を内包している。

私の場合、自然に対峙しどうしても生じざるを得ない人間の心の動きである情緒と、それがゆえの表現である詠嘆調を排し自然の摂理による宇宙にもとづいたこの四季の心象風景を活写し復元することが芸術的な意味での独創性である・・・・。

いつでもデザインの発想の源泉は原風景への回帰を繰り返すものと言えるのではないだろうか。

山村のきわめてシンプルな自給自足の生活、写実的な世界そのものが、私の感性をゆり起こし叙事詩的な世界が心の内奥で胚芽し醸成した美意識に由来して、私の記憶をなしているのだろうか。》

デザインという職能は個人を前提にしている。その能力は専門課程を修了して得られるものではない。知識を習得すれば、あるいは多方面の観念で頭の中をいっぱいにすれば良しとするものではない。人生の初期段階にある若い人たちはそこを勘違いするようだ。色々なことを知っている、上手に表現できるから才能がある、というふうに。残念なことにこの場合、成果品は絶対条件であるオリジナリティに縁遠く単に模倣である場合が多い。個人的所業であれば、その孤独な積み重ねの果てに出てくるものと思う。忍耐をともなうその個人的営為から自然と産みだされるものだ。

ドイツがどうだとか、アメリカ東部の新しいランドスケープなどと、トレンディにないものねだりをした造園設計作品は本当に後世に残るのか。まずは、現場の設計対象をみずからの五感のみを頼りに見つめることからはじまるのに。

多分、あとで反省点として、体のいい自己満足(瞞着)に過ぎないことに気付くはずだ。もっとも、このことはデザイナーの姿勢の問題だが、自己検証あるいは振り返りさえしないかもしれない。

この 極私的造園設計経歴書-自叙伝ふうに-《緑の仕事》 は、わたしにとってランドスケープデザインとはなにかを、徹頭徹尾、追及したもの。そして、その緑の仕事を通じてわたしの50数年の来し方を浮き彫りにさせた。

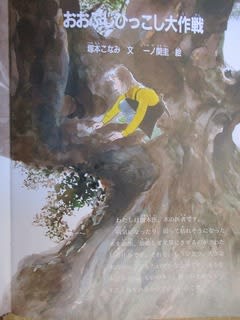

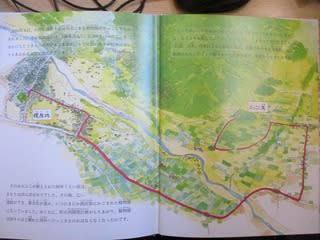

樹木医会千葉県支部の会報にて出版物の当該情報が載っていて、それに足利フラワーパークの絵本が紹介されていた。著者はこの移植工事を担当した樹木医会の大先輩の塚本こなみ女史だ。題名は『おおふじひっこし大作戦』、出版元は児童向け出版では老舗である㈱福音館書店で定価1,300+消費税、版型はB5版、初版は2002.5.1.となり入手時点で増刷回数は第3刷まではいっているらしい。(現時点では不明であるが)

樹木医会千葉県支部の会報にて出版物の当該情報が載っていて、それに足利フラワーパークの絵本が紹介されていた。著者はこの移植工事を担当した樹木医会の大先輩の塚本こなみ女史だ。題名は『おおふじひっこし大作戦』、出版元は児童向け出版では老舗である㈱福音館書店で定価1,300+消費税、版型はB5版、初版は2002.5.1.となり入手時点で増刷回数は第3刷まではいっているらしい。(現時点では不明であるが)

ここではわたしが育てたフェイジョアの初めての果実を紹介する。

ここではわたしが育てたフェイジョアの初めての果実を紹介する。

11月になり、文化の日に続いて11月7日は立冬だ。

11月になり、文化の日に続いて11月7日は立冬だ。