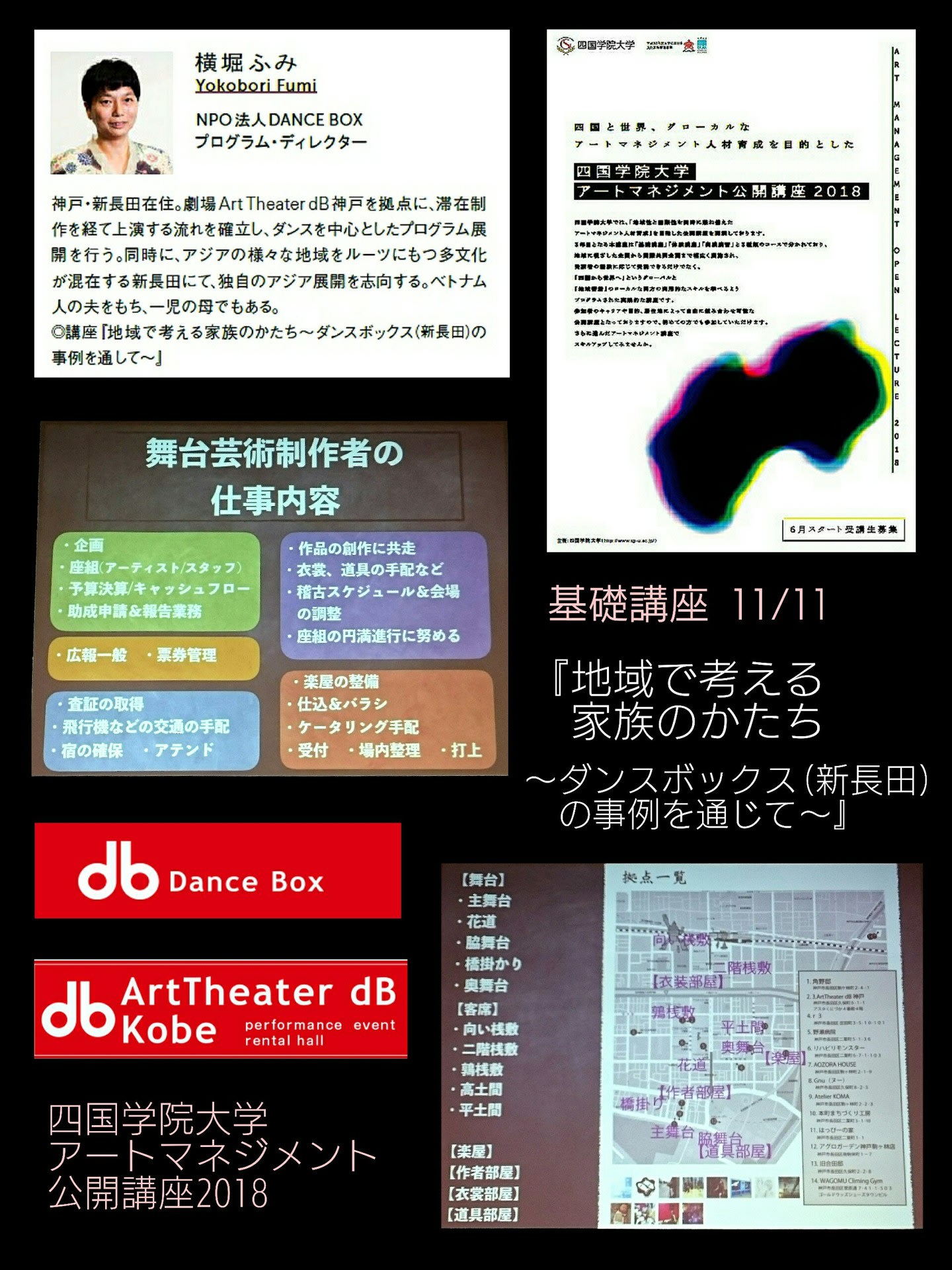

アートマネジメント公開講座2018

基礎講座 11/11(日)

『地域で考える家族のかたち

~ダンスボックス(新長田)の事例を通じて~』

講師:横堀ふみ

http://www.notos-studio.com/contents/event/event/3198.html

神戸、新長田にある

NPO法人 ダンスボックス

https://db-dancebox.org/

プログラムディレクター

ダンスボックスが

神戸市と協同して運営する

「ArtTheater dB 神戸」という小劇場

https://db-dancebox.org/project/

横堀さんはベトナム人の夫をもち

一児の母でもある。

新長田にはベトナム人のコミュニティがある。

そんな土地柄をふまえた活動が紹介された。

新長田の事例を見ながら、

何か取り入れることがないかと考えた。

…………………………

抜けている部分もあるが、講座のメモ。

↓ ↓ ↓

■舞台芸術制作者の仕事内容

多岐にわたる。

それぞれの得意分野を分担できたら。

〈写真〉

■各企画についての紹介

★企画内での共通言語〔共通言語〕

★どのように育てたのか〔 育て方〕

★ここから次へ生まれたこと〔次への展開〕

★協同アーティストの言葉〔アーティスト〕

これらをキーワードに各事例を紹介

振り返り記録するのにも良いと思った。

他の地域でも実践可能な試みではないか。

■topic1:企画の構造

■topic2:地域の中の様々な公共空間①

銭湯( 地元で活動している人との出会いがあった )

地元のフェスティバル、イベント、子ども会等

→会合に参加することによって

どんなコミュニティで成り立っているか

見えてくる

▼みんなのフェスティバル(2013-2015)

色々な切り口からプログラムに関わってもらう

■topic3:形態を遊ぶ

▼映画、ダンス、唄や音楽、トーク、その他

色々な切り口から色々な人が関われる形

入り口をつくる

地域と繋ぐ人がいないと難しかったそうだ。

ベトナム人の夫がいたからできたと。

■topic4:地域の中の様々な公共空間②

宗教空間(結婚式、葬式、正月)

食材店やレストラン

▼花道ジャンクション( 2015 )

地域とのかかわり

■topic5:家族とのかかわり

その人の背後にある家族の理解を得ること。

家族ぐるみで動きやすい方法を考える。

託児の必要性。参加者もスタッフも同様に。

確かに必要。これが整うと、

参加できる人の幅が広がりそう。

▼滲むライフ( 2017 )

新長田周辺は関西の中の

“第2のコリアンタウン”

在日コリアンの人たちの今

■topic6:地域の中の様々な公共空間③

学校空間 多様なルーツを持つ子ども

福祉空間 お年寄りを通して文化を知る

▼新長田アートマフィア

場や拠点をリソースした

民間の極小アーツカウンシル

地域で活動する人たちそれぞれが所属する

自分たちのいる場所を

アーティストの活動場所として提供

■topic7:地域の中の様々な公共空間④

どういうふうにしたら生きやすい場にできるか

劇場空間の公共

個人の歴史も 大きな歴史の一部

共存

劇場は個人で対等である場

色々な背景や繋がり等関係なく

公共

=共に生きる場について考える、

試行する、つくる

……………………

【グループワーク】

本の紹介

『天井桟敷から江戸を観る』渡辺豊和

建築家の観点からみる劇場都市の成立条件8つ

舞台(主舞台/花道/脇舞台/橋掛かり/奥舞台)

客席(向い桟敷/二階桟敷/鶉桟敷/平土間/高土間)

楽屋、作家部屋、衣装部屋、道具部屋

新長田なら、どこがそれに当たるのか。

(地図上で)〈写真〉

自分たちの住む地域なら

どこが何に見立てられるか、話し合い。

…………………………

新長田の地域性からの課題など、

何を必要としているかリサーチして

活動されている事例の数々、参考になった。

それでもまだ十分に分からないこともあり、

それを無理に結論づけないところが良いなと。

劇場は個人で対等である場、というのが

腑に落ちる感じがした。

どんな人にも開かれている場所、

特に孤立している人にとっての

居場所のひとつとなれば…と思った。