この日の日記は分量が多いので、2回に分けて紹介しますね

この日の日記は分量が多いので、2回に分けて紹介しますね

『都見物日記』(四)‥‥ ③【前編】

五・三 雨降り、五時過に今日は起て皆々 顔、髪あらい、茶のみ、七時過に飯たべ、今日はお染様と昨日芝居見物に行くお約束申上置候て、今朝は早くしまいお待ち居り候。

夜前(ヤゼン)より 轟殿が私に大笑い申され候 お染様に御あいさつの内に 「ござり申(も)す」と私がいうたと申されて、今朝迄も 其ようなことは私は言(ゆ)わんと申せど、轟殿が あの言葉にはあぶね事笑いいだした と申大笑い也。 昨日はおそめ様のお話にて候、お筆どのよりお文が三十日のひ参りましたけれど、私はまだ御返事も出しません とお話しの事也 精一様はこれはこれは御心あい御やさしい方 とお話しにて、私もうれしく存候也(精一氏は筆者の御子息)

今日は八時過より三人とお染様お供いたし、歌舞伎座芝居にゆき、実に実に何(ナン)とも口には語り出しは誠になりませぬ也。 市川団十郎の事 談に聞きおり、手のかれたる事、又身ぶり感心也。舞台又は家の造り、道具だて、大幕奇麗の事。何ともかともきれい〳〵〳〵。

外題(ゲダイ)の事 相馬平氏二代物語 → ※「相馬平氏二代譚(そうまへいしにだいばなし)」

跡に道成寺と申外題にて候

一幕より二幕まで団十郎 出、夫より団十郎 あとまく一つと中までいたし、道成寺は実に只々感心々々々々。

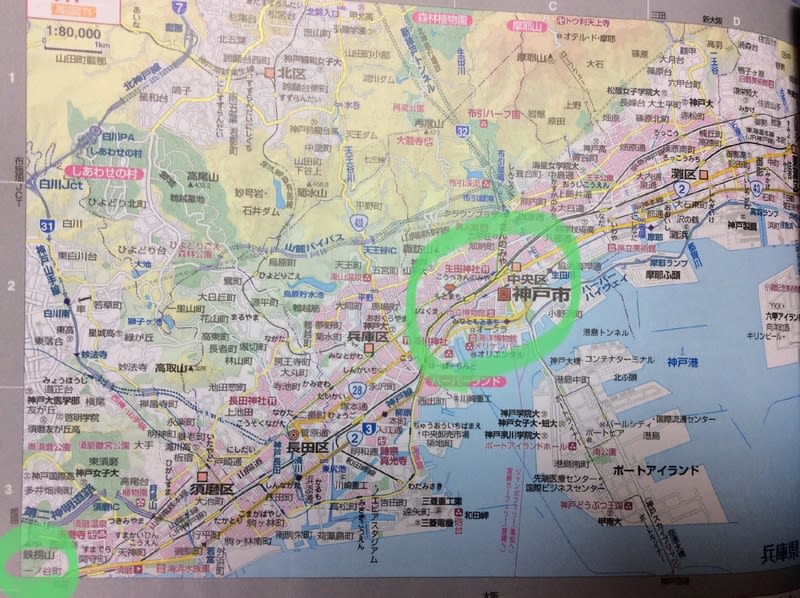

※ 画像↓は2002年発行「旅王国⑫ 東京」(昭文社 エリアマップ)より

偶然にも最近、最初に「歌舞伎座」というものが出来たのは明治22年11月であったとあるテレビ番組を見ていて知りました

偶然にも最近、最初に「歌舞伎座」というものが出来たのは明治22年11月であったとあるテレビ番組を見ていて知りました 出来て半年ほどの真新しい歌舞伎座は本当に素晴らしかった事でしょうね

出来て半年ほどの真新しい歌舞伎座は本当に素晴らしかった事でしょうね

歌舞伎座HPより → 「歌舞伎座の変遷」

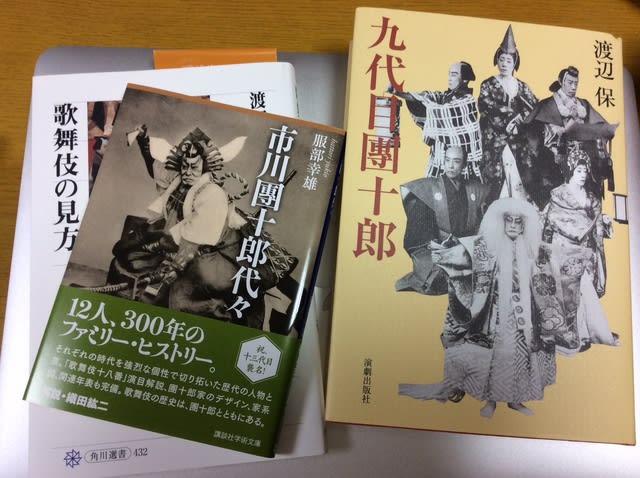

この時は九代目市川團十郎

この時は九代目市川團十郎

検索したところ「立命館大学ARC」の「深読み役者絵展」というページがヒット、

白拍子を演じたのは明治23年(1890年)だけだったとありました! だとしたら、貴重な舞台を見たことになりますね

↓トップ&下の画像は5月19日、20日に入手した書籍から📚'20.6.10 追加掲載したものですが、

↓トップ&下の画像は5月19日、20日に入手した書籍から📚'20.6.10 追加掲載したものですが、

ここにも書かれていました

「相馬平氏二代譚」についても「近松門左衛門の『関八州繋馬』を福地桜痴が書き直した」「俗に『仲光』という活歴劇」と。

お染様にお文を送ったのは、イサさんの妹で、曽祖父・轟からすると次姉の筆さん。筆さんについては以前書きましたのでお読みいただければと思います。

お染様にお文を送ったのは、イサさんの妹で、曽祖父・轟からすると次姉の筆さん。筆さんについては以前書きましたのでお読みいただければと思います。

またしても、お国言葉の鹿児島弁を口にしたとか言っていないとか、姉弟の押し問答(爆!

またしても、お国言葉の鹿児島弁を口にしたとか言っていないとか、姉弟の押し問答(爆! )

)

お楽しみに〜

お楽しみに〜

こちらをご覧ください →『

こちらをご覧ください →『

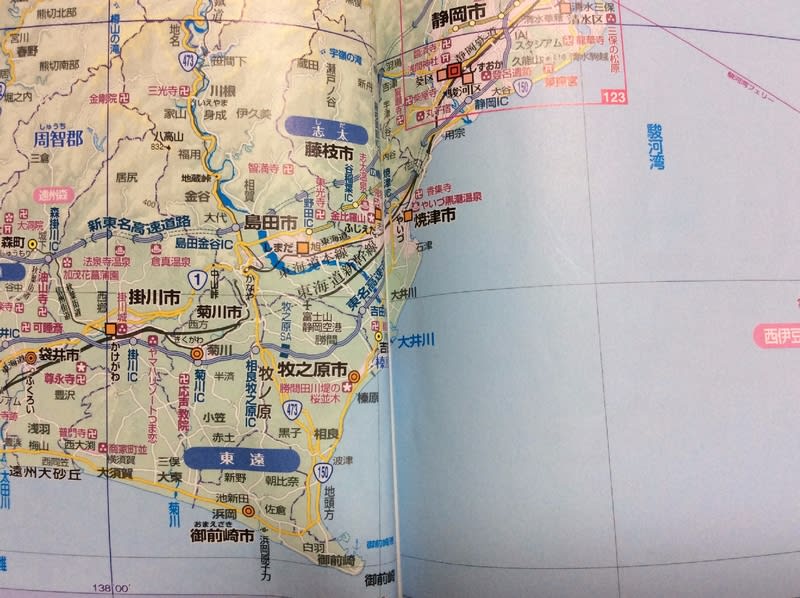

)。トンネルを10カ所ほど通りつつ、天竜川の鉄橋も越え‥‥‥

)。トンネルを10カ所ほど通りつつ、天竜川の鉄橋も越え‥‥‥

、豊橋へ。

、豊橋へ。

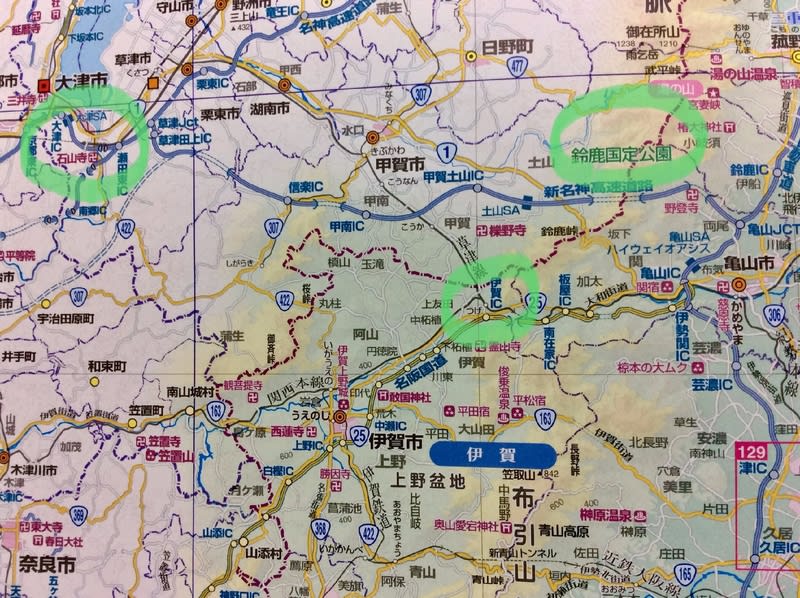

『都見物日記』とは直接関係ありませんが、

『都見物日記』とは直接関係ありませんが、

ちょうど今時分、藤やツツジが綺麗だったでしょうね

ちょうど今時分、藤やツツジが綺麗だったでしょうね