大炉は炭手前が変則ですので

生徒さん全員 初炭・後炭のお点前をされます

炭がたくさん要りますので

ちゃんとした炭でなくても

長ささえ15㎝ と 7.5㎝に切ってあれば

ということで

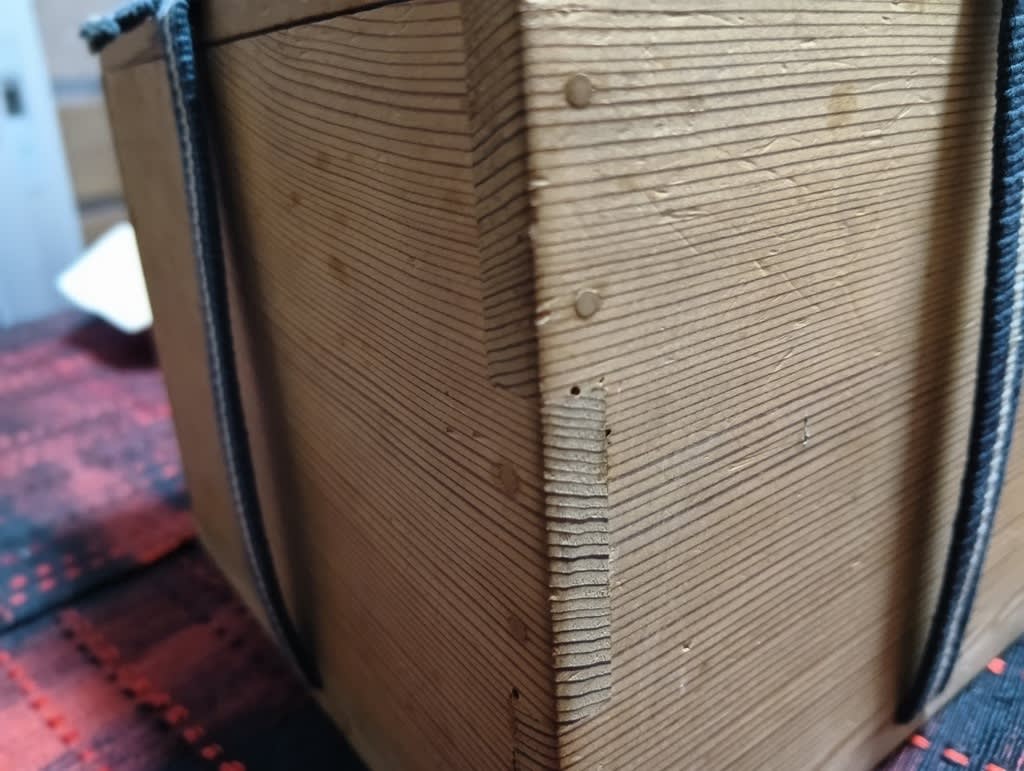

山に切りに上がりました

とても 自宅で 手でなんか切っていられないので

四駆だけど 上まで車が上がらなくて

沢山切った炭は重かったけれど

ビニール袋で 雪の上だったので

滑って 楽々下ろせました

雪の上 鋸外に出して

粉塵が凄くて 中では切れません

とりあえず 2月の分を切って

水路に1晩つけて 中の粉を流して

籠のまま干しています

畳を入れかえて

大炉を出しました

細かい作業は 明日

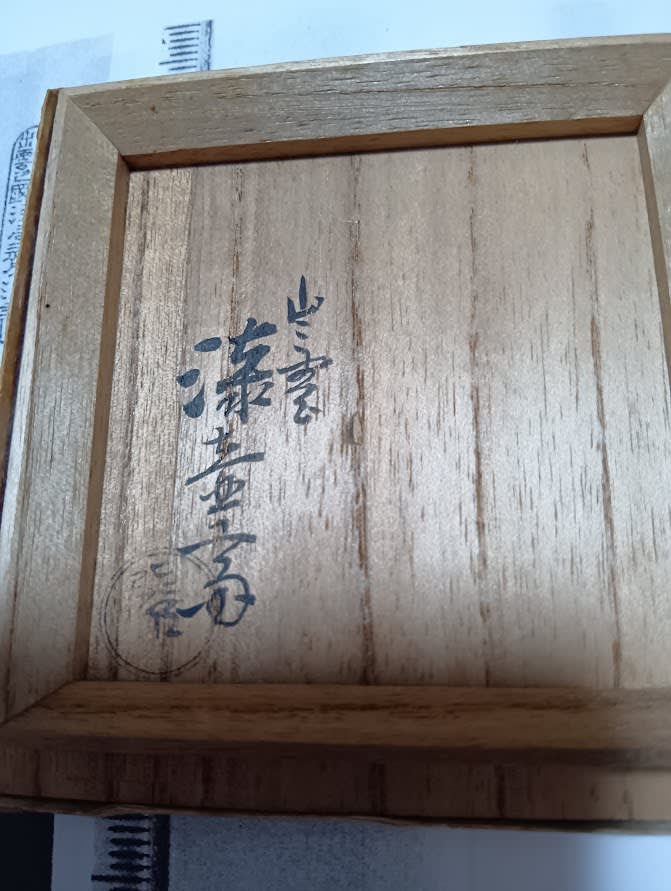

茶室から運ぶもののあります

茶室の炭箱にも炭を補充して

茶入れ掃除用の羽も作って

見たことのない羽根です

旦那さんがひらってきてくれました

うちの猫ちゃんが ヒヨドリ食べたときも

何も残らず 羽だけが残っていましたから

多分 一羽分でしょう

虎屋さんの羊羹の竹の皮とタコ糸でできました

中の掃除をして

茶掃箱も表に引っ越しです