京都府向日市内の史跡を巡るスタンプラリー「史跡めぐり大発見向日市〜

向日丘陵の古墳をめぐる〜」が2016年2月7日、開催され参加してきました。

向日丘陵にある5基の代表的なを含め、乙訓(おとくに)地域の古墳11基が

昨年11月、「乙訓古墳群」として国の史跡に指定されたことを受け、

古墳をより身近に感じてもらえるコース設定をされたそうです。

まず向日市文化資料館で参加受けを済ました後、五塚原古墳、桓武天皇皇后陵、

寺戸大塚古墳、物集女車塚古墳、元稲荷古墳の順番で5つの古墳を巡り

ゴールの朝堂院公園に到着しました。

巡った古墳について写真と概要を説明します。

巡った古墳すべてが初めて訪れた場所なので新鮮な印象を持ちました。

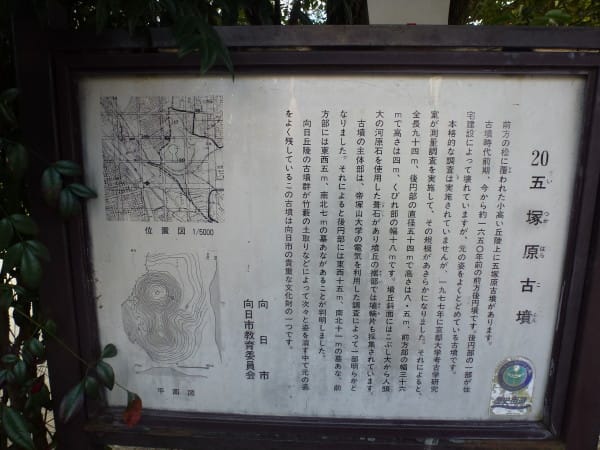

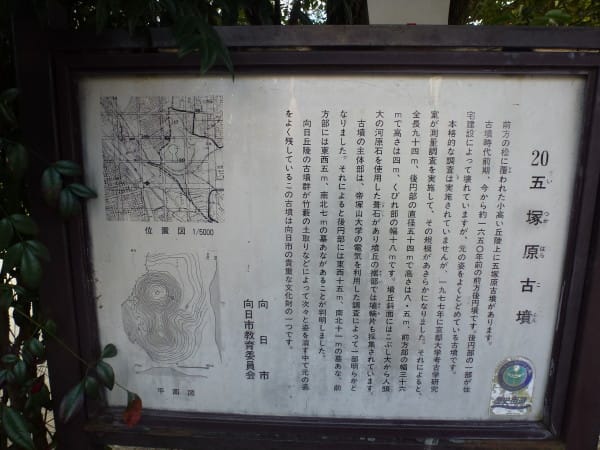

1.五塚原古墳

上の写真は現地の説明板。

内容の要約を下記に示します。

古墳時代前期(4世紀)の全長91mの前方後円墳です。後円部は直径54m・

高さ9m、前方部は幅36m・高さ4mでくびれ部の幅14mの典型的な古墳時代前期

の形をしています。注記)全長は説明板の数値と異なっています。

古墳の主体部は帝塚山大学の電気を利用した調査により後円部に東西15m

南北11mの墓穴、前方部には東西5m、南北7mの墓穴があることが判明。

上の写真は後円部の写真です。

五塚原古墳は、邪馬台国の女王・卑弥呼(ひみこ)の墓説のある奈良県桜井市の

箸墓(はしはか)古墳(3世紀中ごろ~後半)と類似形であることでも有名。

前方部の形状は、箸墓古墳と同時期の築造と推定される東田大塚古墳と一致

墳丘は後円部が3段築成、前方部が2段築成で盛り土されている。

昨年からの第7次調査で後円部が真円である事が判明しました。

詳細はhttp://seiyo39.blog.eonet.jp/default/files/2015.pdf

2015年11月20日、それまでに国の史跡に指定の天皇の杜古墳・寺戸大塚古墳・

恵解山古墳の3基に加えて五塚原古墳、元稲荷古墳

南条古墳、物集女車塚古墳・・・以上向日市 長岡京市の井ノ内車塚古墳、

井ノ内稲荷塚古墳、今里大塚古墳、大山崎町の鳥居前古墳の8基が新たに

国史跡に追加されました。

上の写真はスタンプラリーのテントが設置された公園

ここから登っていきます。

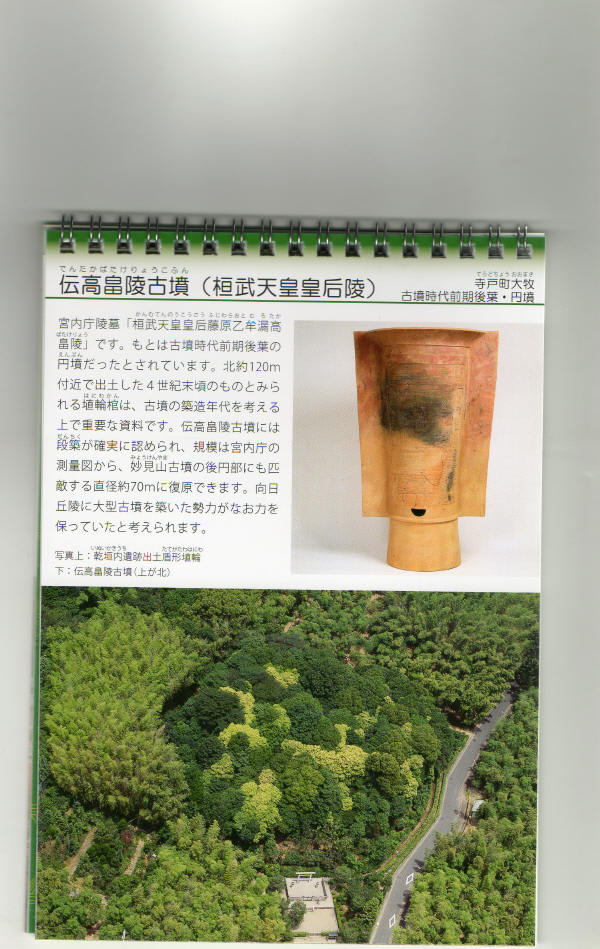

2.桓武天皇皇后陵

上の写真は桓武天皇皇后陵の遠景です。

長岡京を築いた桓武天皇の皇后、藤原乙牟漏(おとむろ)のお墓で宮内庁陵。

直径約65m、高さ約7mの円墳です。

この円墳の北約120mのところから出土した埴輪棺の年代から4世紀末にこの地方

をしていた豪族の墓を利用して8世紀末に桓武天皇皇后陵として再利用した

のではと伝えられている。(伝高畠陵古墳)

第50代 桓武天皇皇后(藤原乙牟漏)に関する略年表

延暦2(783)年4月18日、立后。

延暦9(790)年閏3月10日、崩御。

延暦9(790)年閏3月28日、山背国乙訓郡長岡山陵(高畠陵)に埋葬。

大同元(806)年5月19日、皇太后を追贈される。

弘仁元(809)年7月18日、嵯峨天皇に祟りがあったとして勅使が派遣される。

弘仁14(823)年4月23日、太皇太后を追贈される。

天安2(858)年12月9日、

清和天皇、高畠陵を十陵四墓に選定し荷前の幣を献上する。

天慶8(884)年12月20日、

光孝天皇、高畠陵を十陵五墓に選定し荷前の幣を献上する。

延長8(930)年、朱雀天皇、高畠陵を十陵に選定し荷前の幣を献上する。

康保元(964)年、遠陵とされる。

明治12(1879)年10月、現在の御陵を高畠陵に治定。

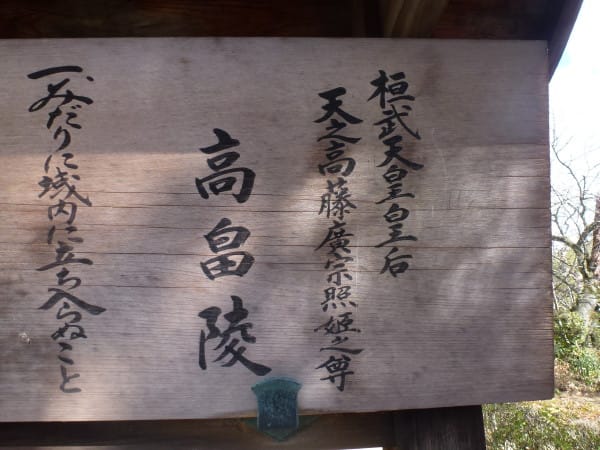

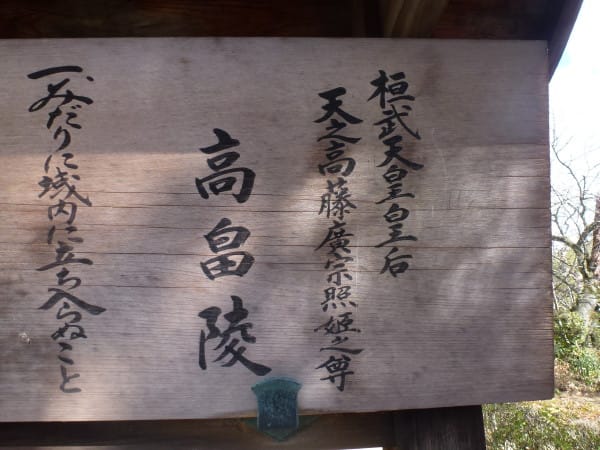

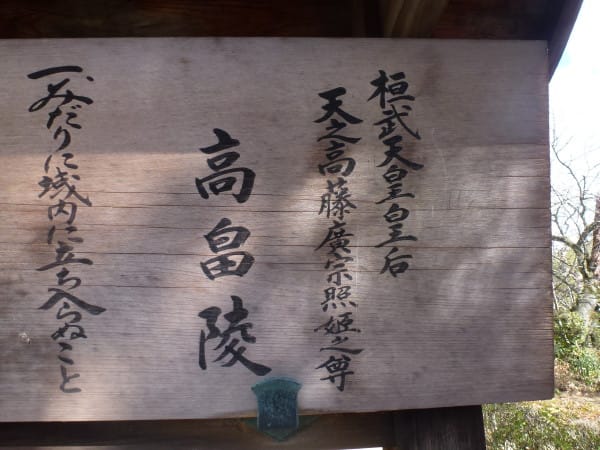

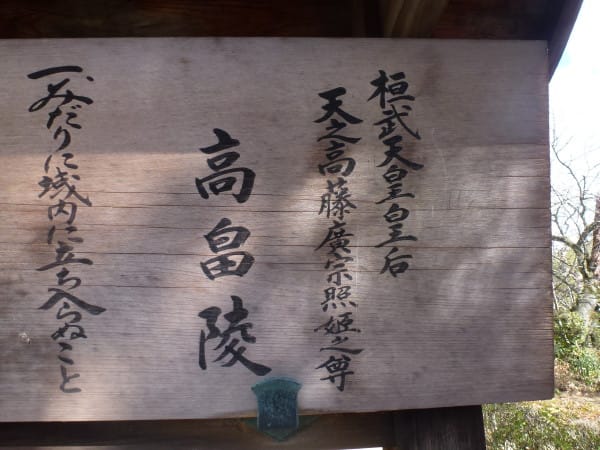

(第50代) 桓武天皇 皇后陵

天之高藤廣照姫之尊 高畠陵 と書かれた看板

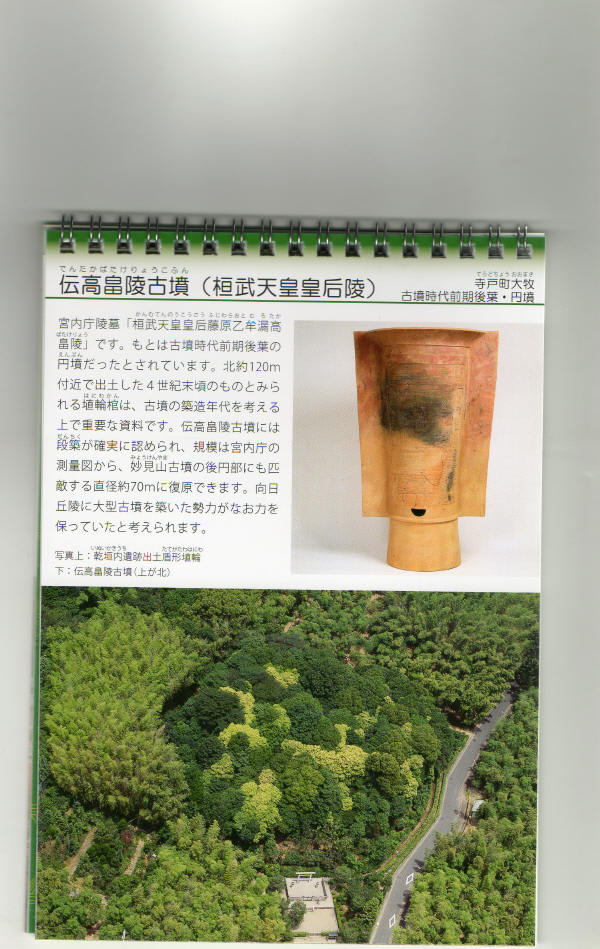

上の写真は当日配布された資料の桓武天皇皇后陵の説明。

円墳の周囲は大正時代に造成された竹林で覆われています

宮内庁の看板より(上の写真)

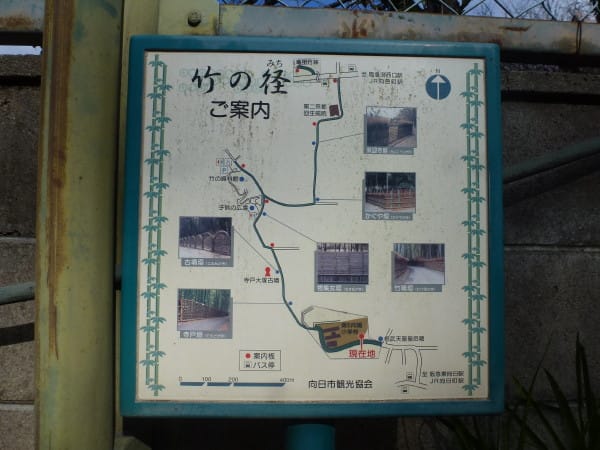

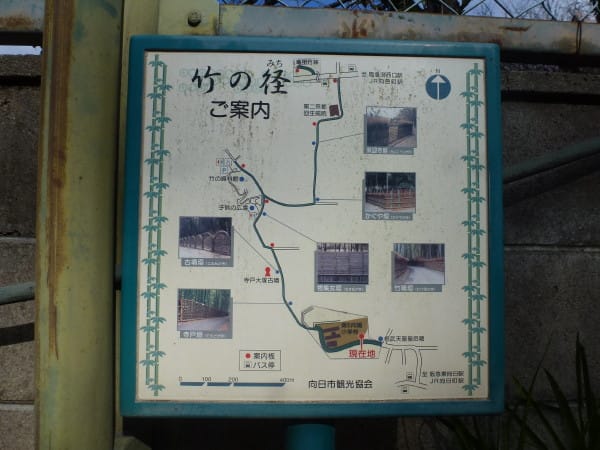

次の目的地寺戸王塚古墳に行く途中には上の写真のような美しい竹林になって

おり西の岡トリムコースとしてまた竹の径として整備されています。

竹穂垣と呼ばれる垣根が美しい。

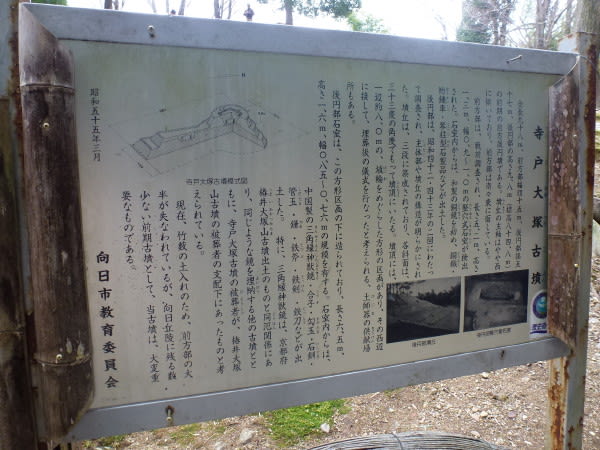

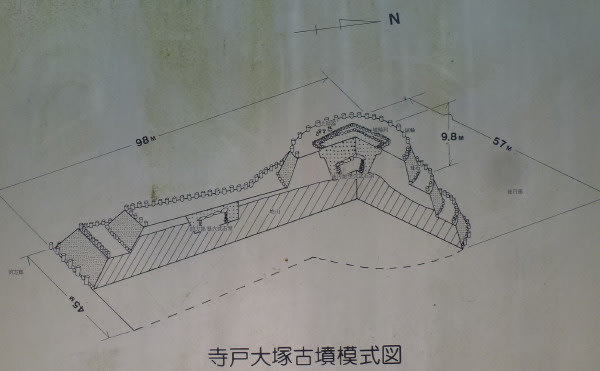

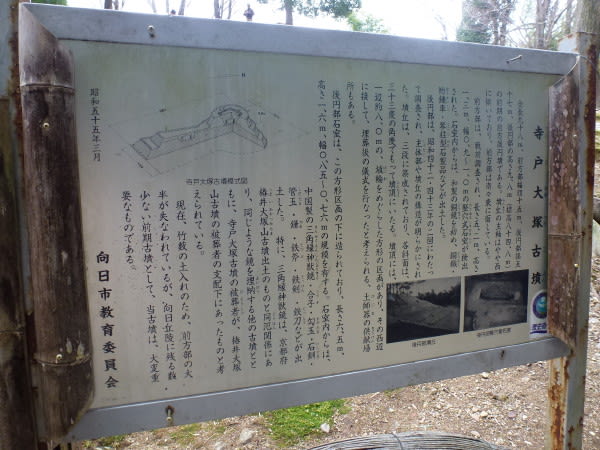

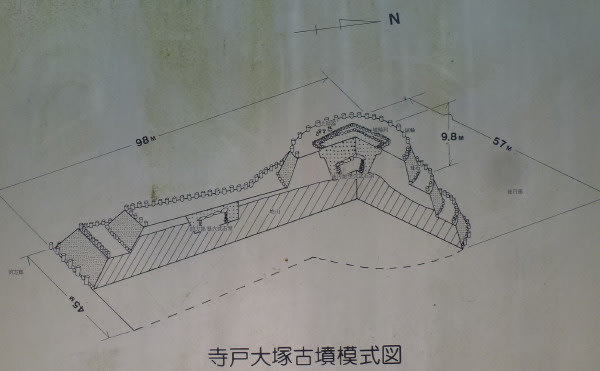

3.寺戸大塚古墳

上の写真は竹で作製された古墳垣と呼ばれる垣根と寺戸大塚古墳です

上の3枚の写真は寺戸王塚古墳の説明板です。

寺戸大塚古墳は、半分は京都市西京区大枝南福西、半分は向日市寺戸町芝山に

またがっています。全長98mの前方後円墳です。同じ丘陵上に立地する

五塚原古墳〔全長91m・前方後円墳〕、元稲荷古墳〔全長92m・前方後方墳〕、

妙見山古墳〔全長114m・前方後円墳〕と同様古墳時代前期(3c中頃〜4c中頃)

に築造された乙訓地域の首長墳として位置づけられています。

寺戸大塚古墳はこれまでに計10回にわたる調査が実施され、後円部3段、

前方部2段の前方後円墳であることが明らかにされています。

京都市の埋蔵文化財研究所みより第11次の調査が2012年に実施され

平成24年(2012)9月22日に現地説明会があり詳しい資料が下記の

サイトで確認できます。

http://www.gensetsu.com/20120922terado/doc1.htm

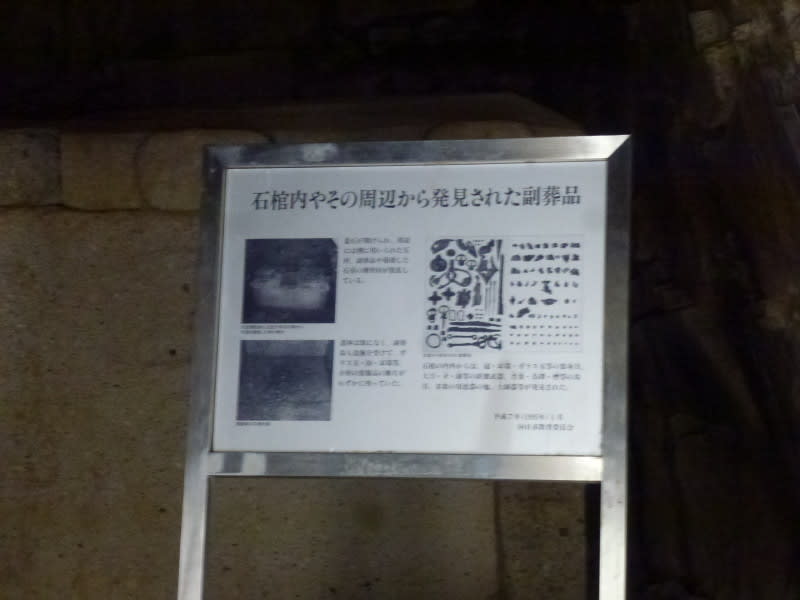

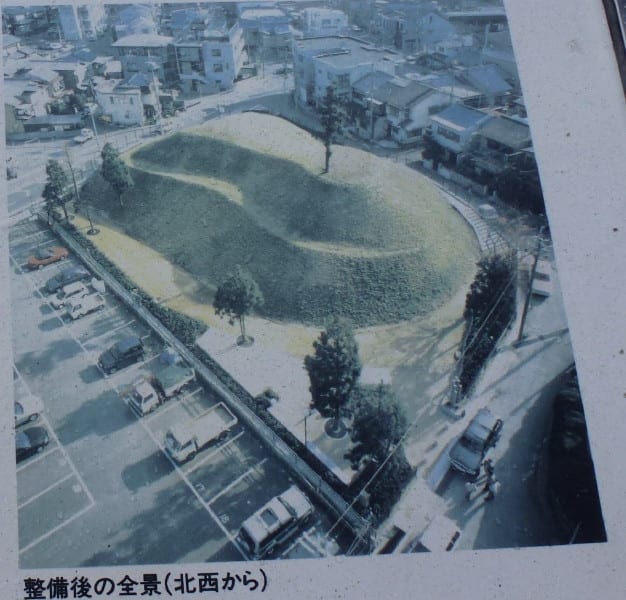

4.物集女車塚古墳

上の写真は物集女(もずめ)車塚古墳の遠景です。

10時からの受付に対して8時30分頃に物集女車塚古墳に到着した為

スタンプラリーを準備されているスタッフの方以外誰もいない状態で

無理をお願いして特別公開の石室内の写真も撮らせていただきました。

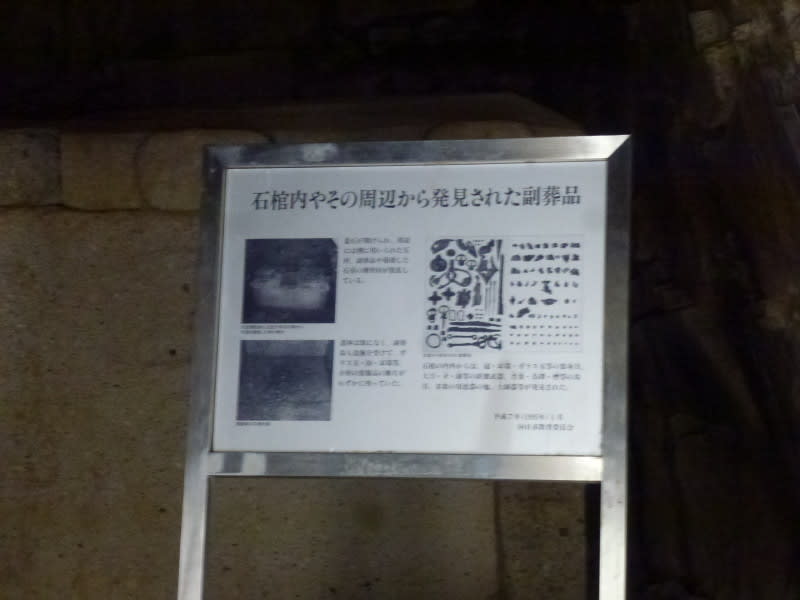

上の4枚の写真は物集女車塚古墳石室内部です。

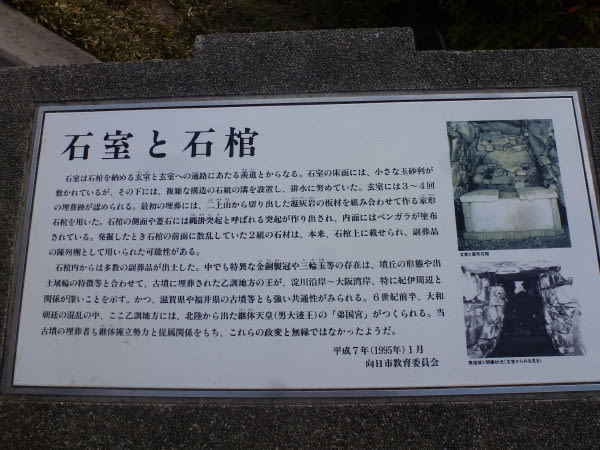

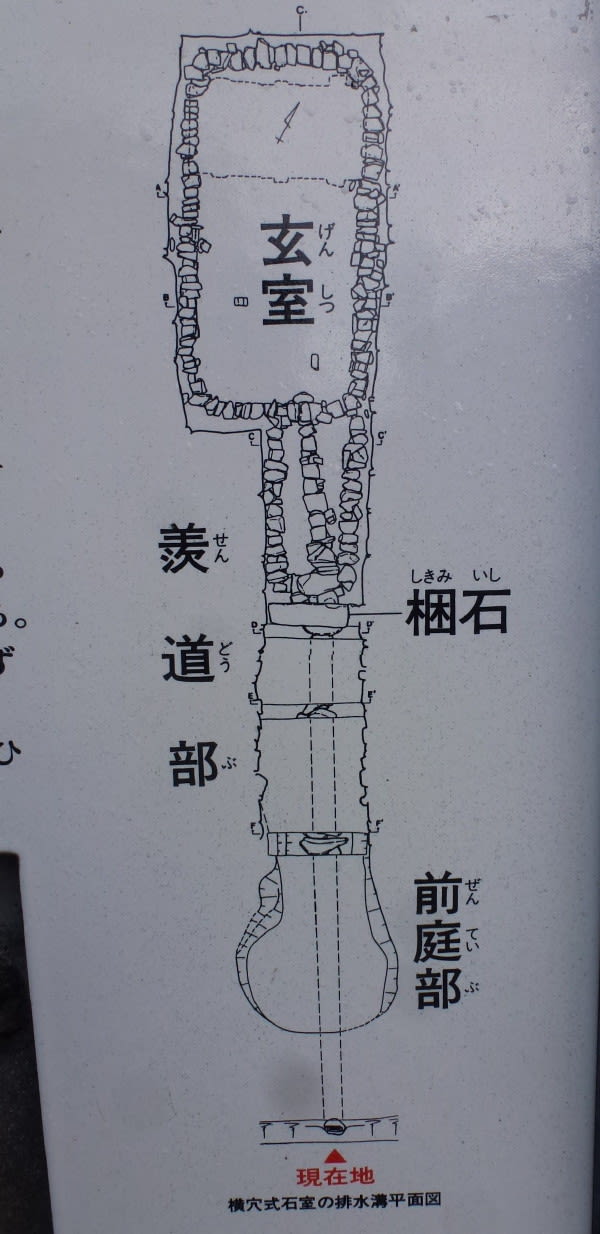

上の写真は石室関連説明板。

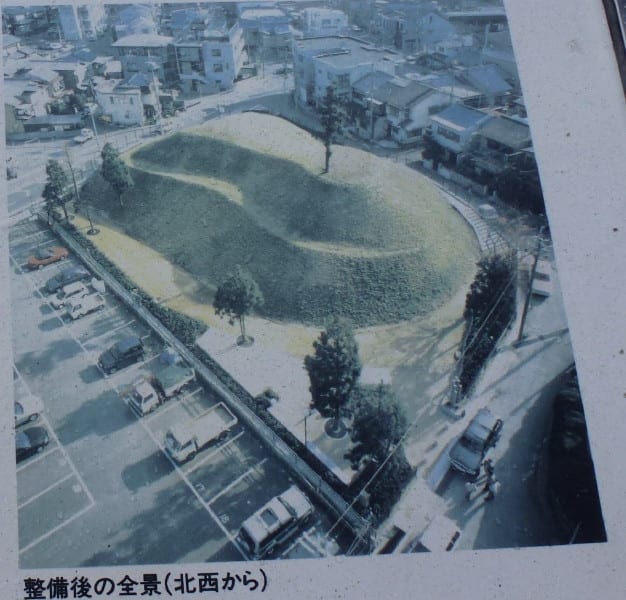

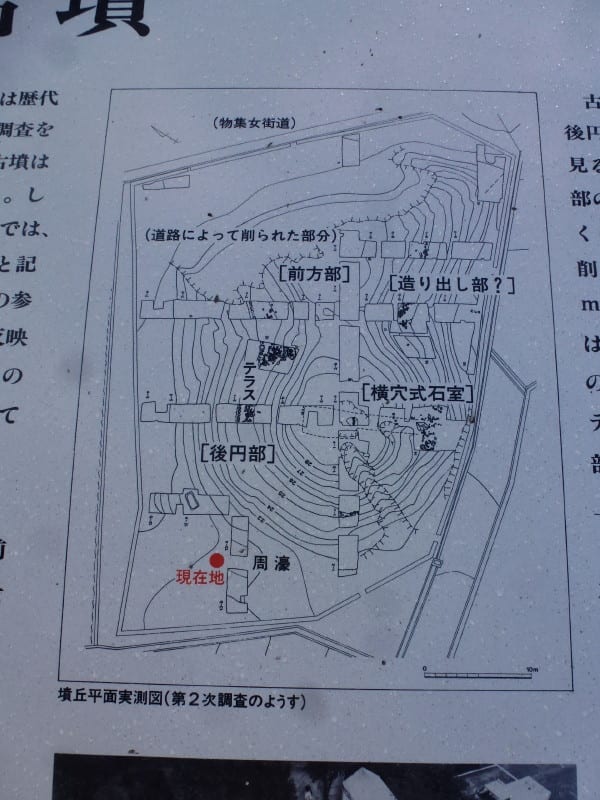

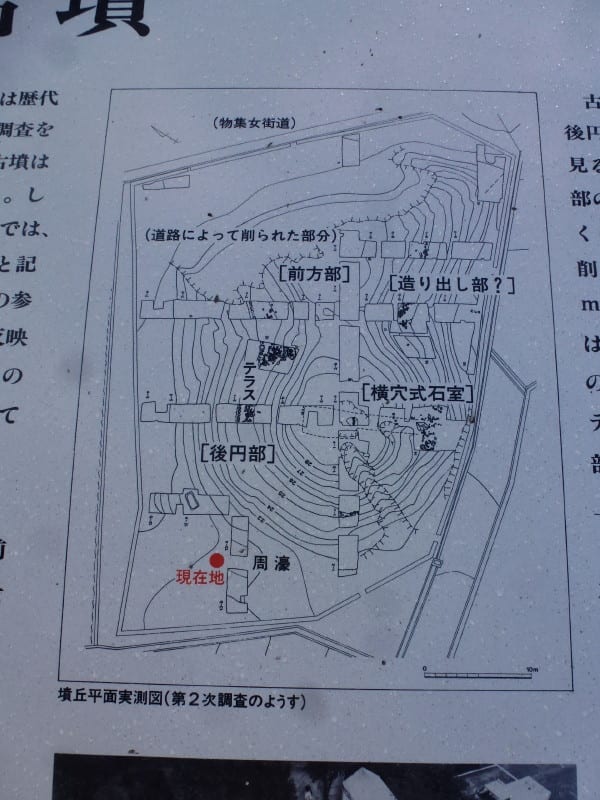

上の写真は物集女車塚古墳の航空写真、墳丘平面図です。

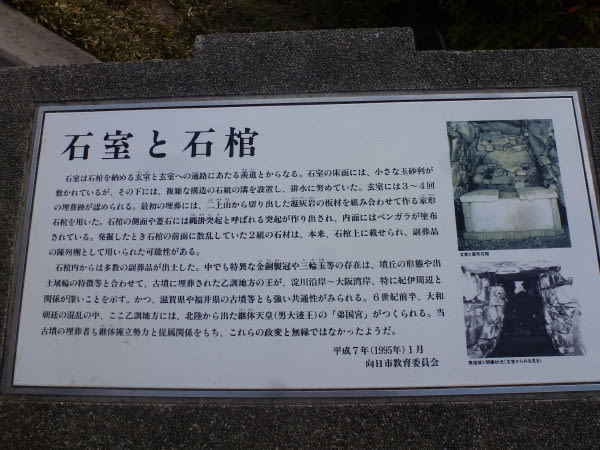

全長約45m、高さ8mの古墳時代後期(6世紀中葉)の前方後円墳。「車塚」という

名は、付近で火葬された淳和天皇の柩を運んだ車を埋めた塚だということから

この名前になったとのこと。

上の写真は石室と石棺の現地説明板。

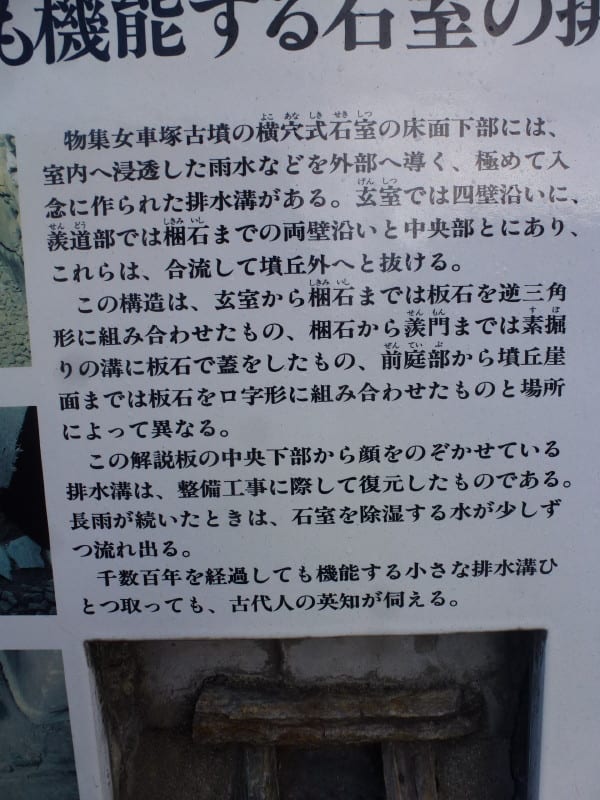

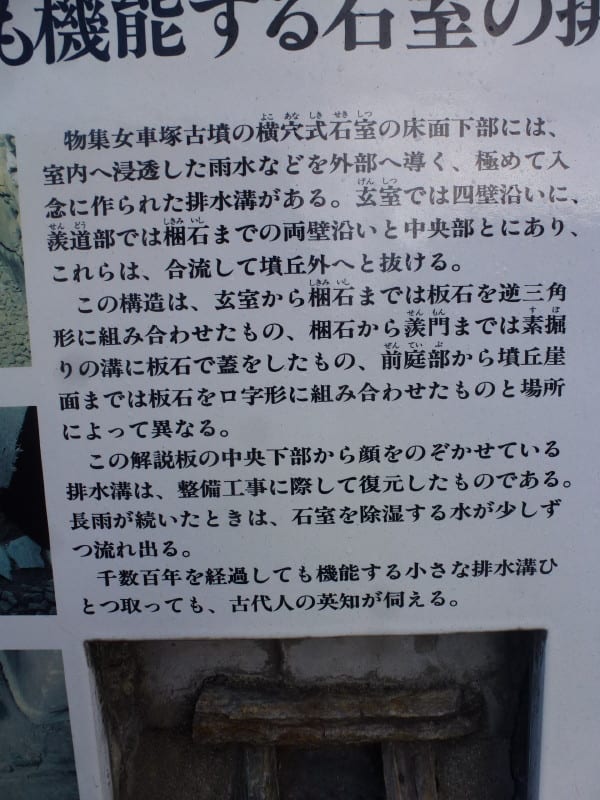

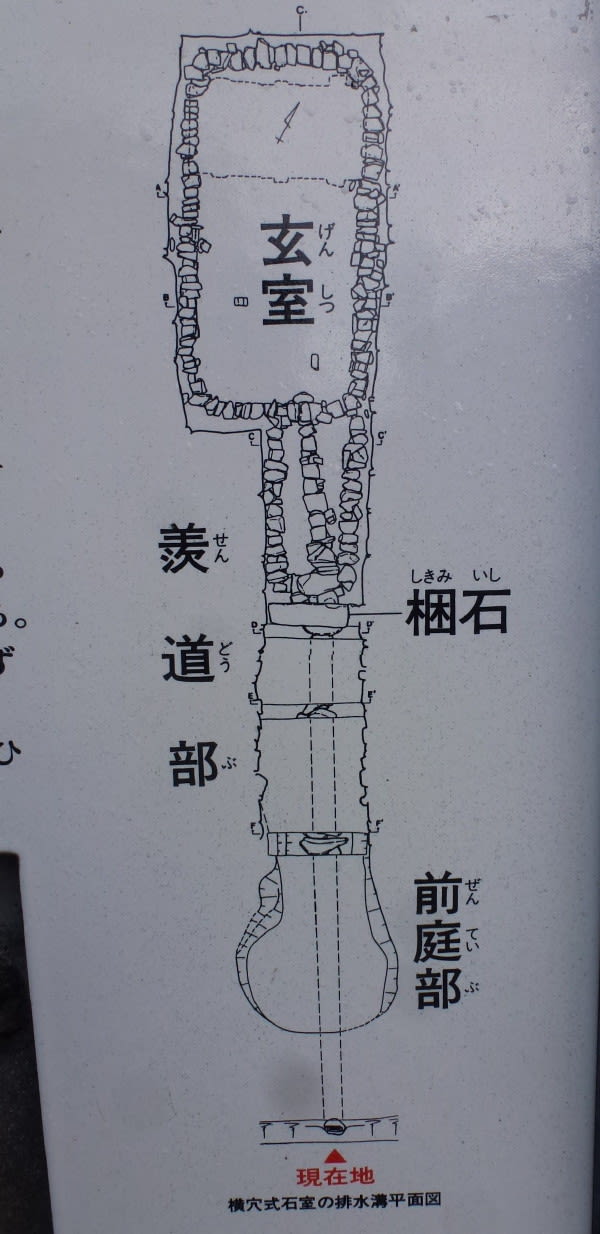

上の4枚の写真は「現在も機能する石室の排水溝」と題した説明板です。

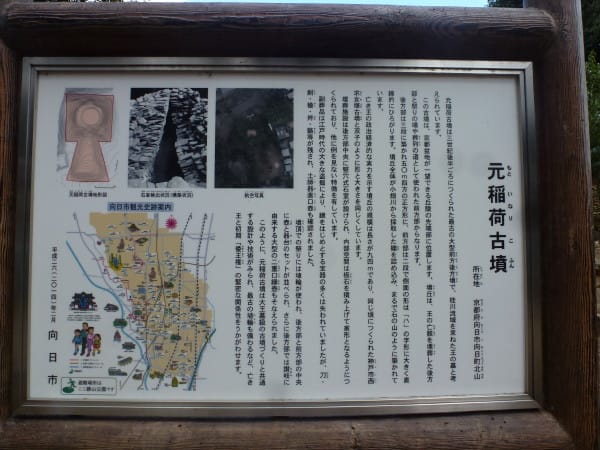

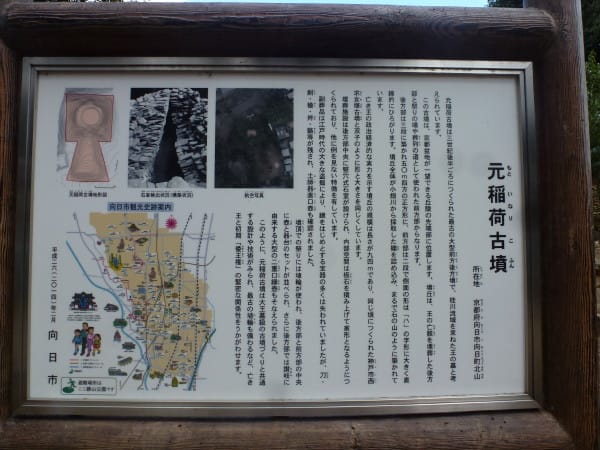

5.元稲荷古墳

上の写真は元稲荷古墳の遠景です。

上の写真は元稲荷古墳の現地説明板。

古墳時代前期(4世紀初頭)の全長約94mの前方後方墳

神戸市の西求女塚古墳とは双子のように形状が類似している。また、

卑弥呼の墓という説のある箸墓古墳と相似形であることは以前から言われており

大王墓とされる西殿塚古墳と1/2.5の相似形で築造されたことでも有名

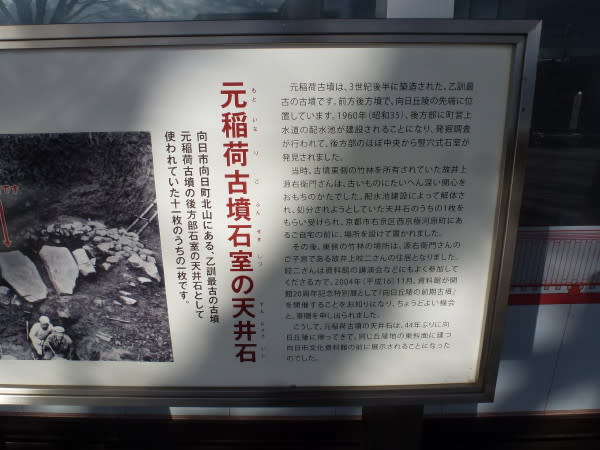

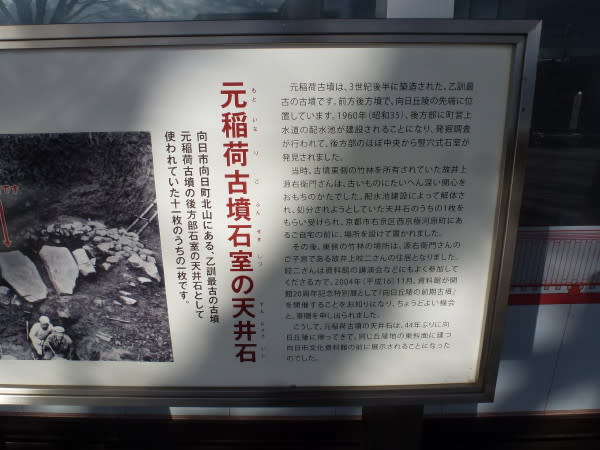

上の写真は石室の天井石です。

上の写真は文化資料館の玄関前に展示の元稲荷古墳の石室天井石の展示と説明

上の写真はスタンプラリーのスタンプです。

向日丘陵の古墳をめぐる〜」が2016年2月7日、開催され参加してきました。

向日丘陵にある5基の代表的なを含め、乙訓(おとくに)地域の古墳11基が

昨年11月、「乙訓古墳群」として国の史跡に指定されたことを受け、

古墳をより身近に感じてもらえるコース設定をされたそうです。

まず向日市文化資料館で参加受けを済ました後、五塚原古墳、桓武天皇皇后陵、

寺戸大塚古墳、物集女車塚古墳、元稲荷古墳の順番で5つの古墳を巡り

ゴールの朝堂院公園に到着しました。

巡った古墳について写真と概要を説明します。

巡った古墳すべてが初めて訪れた場所なので新鮮な印象を持ちました。

1.五塚原古墳

上の写真は現地の説明板。

内容の要約を下記に示します。

古墳時代前期(4世紀)の全長91mの前方後円墳です。後円部は直径54m・

高さ9m、前方部は幅36m・高さ4mでくびれ部の幅14mの典型的な古墳時代前期

の形をしています。注記)全長は説明板の数値と異なっています。

古墳の主体部は帝塚山大学の電気を利用した調査により後円部に東西15m

南北11mの墓穴、前方部には東西5m、南北7mの墓穴があることが判明。

上の写真は後円部の写真です。

五塚原古墳は、邪馬台国の女王・卑弥呼(ひみこ)の墓説のある奈良県桜井市の

箸墓(はしはか)古墳(3世紀中ごろ~後半)と類似形であることでも有名。

前方部の形状は、箸墓古墳と同時期の築造と推定される東田大塚古墳と一致

墳丘は後円部が3段築成、前方部が2段築成で盛り土されている。

昨年からの第7次調査で後円部が真円である事が判明しました。

詳細はhttp://seiyo39.blog.eonet.jp/default/files/2015.pdf

2015年11月20日、それまでに国の史跡に指定の天皇の杜古墳・寺戸大塚古墳・

恵解山古墳の3基に加えて五塚原古墳、元稲荷古墳

南条古墳、物集女車塚古墳・・・以上向日市 長岡京市の井ノ内車塚古墳、

井ノ内稲荷塚古墳、今里大塚古墳、大山崎町の鳥居前古墳の8基が新たに

国史跡に追加されました。

上の写真はスタンプラリーのテントが設置された公園

ここから登っていきます。

2.桓武天皇皇后陵

上の写真は桓武天皇皇后陵の遠景です。

長岡京を築いた桓武天皇の皇后、藤原乙牟漏(おとむろ)のお墓で宮内庁陵。

直径約65m、高さ約7mの円墳です。

この円墳の北約120mのところから出土した埴輪棺の年代から4世紀末にこの地方

をしていた豪族の墓を利用して8世紀末に桓武天皇皇后陵として再利用した

のではと伝えられている。(伝高畠陵古墳)

第50代 桓武天皇皇后(藤原乙牟漏)に関する略年表

延暦2(783)年4月18日、立后。

延暦9(790)年閏3月10日、崩御。

延暦9(790)年閏3月28日、山背国乙訓郡長岡山陵(高畠陵)に埋葬。

大同元(806)年5月19日、皇太后を追贈される。

弘仁元(809)年7月18日、嵯峨天皇に祟りがあったとして勅使が派遣される。

弘仁14(823)年4月23日、太皇太后を追贈される。

天安2(858)年12月9日、

清和天皇、高畠陵を十陵四墓に選定し荷前の幣を献上する。

天慶8(884)年12月20日、

光孝天皇、高畠陵を十陵五墓に選定し荷前の幣を献上する。

延長8(930)年、朱雀天皇、高畠陵を十陵に選定し荷前の幣を献上する。

康保元(964)年、遠陵とされる。

明治12(1879)年10月、現在の御陵を高畠陵に治定。

(第50代) 桓武天皇 皇后陵

天之高藤廣照姫之尊 高畠陵 と書かれた看板

上の写真は当日配布された資料の桓武天皇皇后陵の説明。

円墳の周囲は大正時代に造成された竹林で覆われています

宮内庁の看板より(上の写真)

次の目的地寺戸王塚古墳に行く途中には上の写真のような美しい竹林になって

おり西の岡トリムコースとしてまた竹の径として整備されています。

竹穂垣と呼ばれる垣根が美しい。

3.寺戸大塚古墳

上の写真は竹で作製された古墳垣と呼ばれる垣根と寺戸大塚古墳です

上の3枚の写真は寺戸王塚古墳の説明板です。

寺戸大塚古墳は、半分は京都市西京区大枝南福西、半分は向日市寺戸町芝山に

またがっています。全長98mの前方後円墳です。同じ丘陵上に立地する

五塚原古墳〔全長91m・前方後円墳〕、元稲荷古墳〔全長92m・前方後方墳〕、

妙見山古墳〔全長114m・前方後円墳〕と同様古墳時代前期(3c中頃〜4c中頃)

に築造された乙訓地域の首長墳として位置づけられています。

寺戸大塚古墳はこれまでに計10回にわたる調査が実施され、後円部3段、

前方部2段の前方後円墳であることが明らかにされています。

京都市の埋蔵文化財研究所みより第11次の調査が2012年に実施され

平成24年(2012)9月22日に現地説明会があり詳しい資料が下記の

サイトで確認できます。

http://www.gensetsu.com/20120922terado/doc1.htm

4.物集女車塚古墳

上の写真は物集女(もずめ)車塚古墳の遠景です。

10時からの受付に対して8時30分頃に物集女車塚古墳に到着した為

スタンプラリーを準備されているスタッフの方以外誰もいない状態で

無理をお願いして特別公開の石室内の写真も撮らせていただきました。

上の4枚の写真は物集女車塚古墳石室内部です。

上の写真は石室関連説明板。

上の写真は物集女車塚古墳の航空写真、墳丘平面図です。

全長約45m、高さ8mの古墳時代後期(6世紀中葉)の前方後円墳。「車塚」という

名は、付近で火葬された淳和天皇の柩を運んだ車を埋めた塚だということから

この名前になったとのこと。

上の写真は石室と石棺の現地説明板。

上の4枚の写真は「現在も機能する石室の排水溝」と題した説明板です。

5.元稲荷古墳

上の写真は元稲荷古墳の遠景です。

上の写真は元稲荷古墳の現地説明板。

古墳時代前期(4世紀初頭)の全長約94mの前方後方墳

神戸市の西求女塚古墳とは双子のように形状が類似している。また、

卑弥呼の墓という説のある箸墓古墳と相似形であることは以前から言われており

大王墓とされる西殿塚古墳と1/2.5の相似形で築造されたことでも有名

上の写真は石室の天井石です。

上の写真は文化資料館の玄関前に展示の元稲荷古墳の石室天井石の展示と説明

上の写真はスタンプラリーのスタンプです。