2015年12月1日、阪神尼崎の南側の寺町及び尼崎城跡を奥様と2人で

散策してきました。

本日は散策記の第9回で本興寺を写真紹介します。

本興寺は京都府の本能寺、千葉県の鷲山寺、静岡県の光長寺と並ぶ法華宗

四大本山の1つです。

過去8回の記事については下記を参照してください。

第1回 阪神尼崎駅南側地区 寺町と尼崎城跡の散策記 on 2015-12-1 その1専念寺

第2回 阪神尼崎駅南側地区 寺町と尼崎城跡の散策記 on 2015-12-1 その2 如来院

第3回 阪神尼崎駅南側地区 寺町と尼崎城跡の散策記 on 2015-12-1 その3 長遠寺

第4回 阪神尼崎駅南側地区 寺町と尼崎城跡の散策記 on 2015-12-1 その4 大覚寺

第5回 阪神尼崎駅南側地区 寺町と尼崎城跡の散策記 on 2015-12-1 その5 法園寺

第6回 阪神尼崎駅南側地区 寺町と尼崎城跡の散策記 on 2015-12-1 その6 善通寺

第7回 阪神尼崎駅南側地区 寺町と尼崎城跡の散策記 on 2015-12-1 その7 甘露寺

第8回 阪神尼崎駅南側地区 寺町と尼崎城跡の散策記 on 2015-12-1 その8 廣徳寺

本興寺の基本情報

住所:尼崎市開明町3丁目13 TEL:06-6411-3217

宗派:法華宗本門流 山号:なし 御本尊:三宝尊

開基:応永27年(1420)日隆聖人に帰依した細川満元(摂津守護)

公式HP:http://www.hokkeshu.or.jp/honzan/honkoji.html

上の写真は本興寺の山門。

山門をくぐって北の方向に進むと本堂になります。本堂の右手は祖師堂。

本堂の左手の日隆聖人像。日隆聖人は、法華宗の宗祖日蓮上人の教義を正しく

教育し伝えるために三千余帖(約300巻)の御聖教を書き残しています。

また、本興寺を教学の拠点と定め、勧学院を創設し学僧の指導にあたりました。

その後も勧学院は続き興隆学林専門学校と名を改めた現在も法華宗の僧侶希望者

が集まり、日々修行と学問に励んでいます。

上の写真は祖師堂。

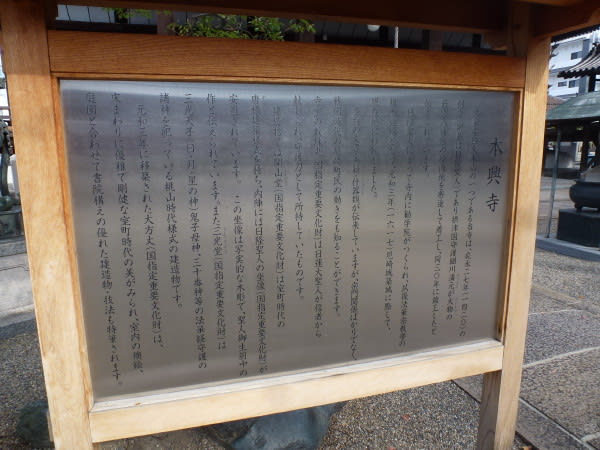

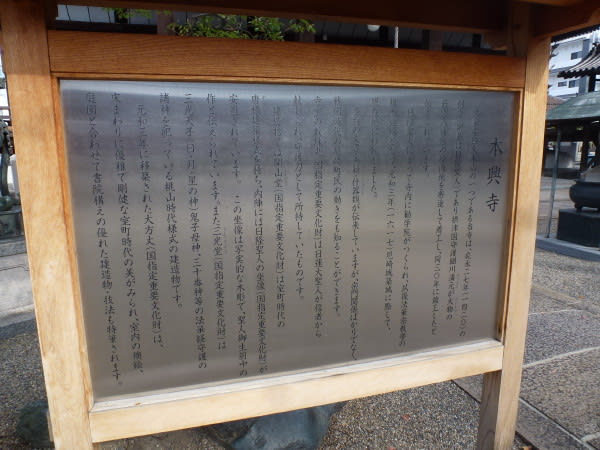

上の写真は現地の説明板。以下要約して記す

細川満元(摂津守護)が寄進した若宮八幡社に本興寺は建立され1430年に竣工

寺内に勧学院がつくられ法華宗門の根本道場として後継者の育成が実施された

元和3年(1617)に尼崎城築城に伴い現在地に移転

寺宝の「数珠丸(国指定重文)」は日蓮大聖人が信者から献じられ守護刀と

していた。

建造物では「開山堂(国指定重文)」は室町時代の唐様建築様式を持ち内陣には

日隆上人自ら開眼した御木像「木造日隆上人坐像」が安置。

「三光堂(国指定重文)」には三光天子(日・月・星の神)鬼子母神、三十番神

などの法華経守護の諸神が祀られている桃山時代様式の建造物。

元和3年に移築の「大方丈」も国の重要文化財に指定されています。

上の3枚の写真は開山堂と開山堂の説明書き

上の写真は鼓楼

上の写真は鐘楼。

本興寺では開山堂・三光堂・大方丈に次いで古い建物

上の写真は御霊水井戸。1420年の創建から市制上水道完備の大正5年(1916)

まで、市民の飲料として使用されていたそうです。

上の写真は開基の日隆聖人に井戸提供に対して感謝の意を書いた石碑で

大正7年(1918)に建立されたものです

上の写真は開基の日隆聖人荼毘所のお堂 荼毘塚と書かれた石碑あり

上の2枚の写真は三重塔。

上の写真は道を挟んで右手に塔頭の本成院 興隆学院 左手は大方丈、庫裏

上の写真は庫裏と大方丈

上の写真は十二世 伏見宮日承王御墓

日承王は後伏見天皇6世の皇孫伏見宮邦高親王の王子で幼少にして本能寺に入り、

天文12年(1543)43歳のとき貫主になった人物

上の写真は笠塔婆群の遠景 15世紀の造立

上の写真は子安浄行(お地蔵さん)

上の写真は境内塔頭寺院の一乗院?

境内の詳細については下記サイトが詳しい。

http://www.mediacom-21.net/teramachi/honkoji/

http://blog.goo.ne.jp/05100625/e/38a22de5fa50675eebe967fa2d43b2b3

散策してきました。

本日は散策記の第9回で本興寺を写真紹介します。

本興寺は京都府の本能寺、千葉県の鷲山寺、静岡県の光長寺と並ぶ法華宗

四大本山の1つです。

過去8回の記事については下記を参照してください。

第1回 阪神尼崎駅南側地区 寺町と尼崎城跡の散策記 on 2015-12-1 その1専念寺

第2回 阪神尼崎駅南側地区 寺町と尼崎城跡の散策記 on 2015-12-1 その2 如来院

第3回 阪神尼崎駅南側地区 寺町と尼崎城跡の散策記 on 2015-12-1 その3 長遠寺

第4回 阪神尼崎駅南側地区 寺町と尼崎城跡の散策記 on 2015-12-1 その4 大覚寺

第5回 阪神尼崎駅南側地区 寺町と尼崎城跡の散策記 on 2015-12-1 その5 法園寺

第6回 阪神尼崎駅南側地区 寺町と尼崎城跡の散策記 on 2015-12-1 その6 善通寺

第7回 阪神尼崎駅南側地区 寺町と尼崎城跡の散策記 on 2015-12-1 その7 甘露寺

第8回 阪神尼崎駅南側地区 寺町と尼崎城跡の散策記 on 2015-12-1 その8 廣徳寺

本興寺の基本情報

住所:尼崎市開明町3丁目13 TEL:06-6411-3217

宗派:法華宗本門流 山号:なし 御本尊:三宝尊

開基:応永27年(1420)日隆聖人に帰依した細川満元(摂津守護)

公式HP:http://www.hokkeshu.or.jp/honzan/honkoji.html

上の写真は本興寺の山門。

山門をくぐって北の方向に進むと本堂になります。本堂の右手は祖師堂。

本堂の左手の日隆聖人像。日隆聖人は、法華宗の宗祖日蓮上人の教義を正しく

教育し伝えるために三千余帖(約300巻)の御聖教を書き残しています。

また、本興寺を教学の拠点と定め、勧学院を創設し学僧の指導にあたりました。

その後も勧学院は続き興隆学林専門学校と名を改めた現在も法華宗の僧侶希望者

が集まり、日々修行と学問に励んでいます。

上の写真は祖師堂。

上の写真は現地の説明板。以下要約して記す

細川満元(摂津守護)が寄進した若宮八幡社に本興寺は建立され1430年に竣工

寺内に勧学院がつくられ法華宗門の根本道場として後継者の育成が実施された

元和3年(1617)に尼崎城築城に伴い現在地に移転

寺宝の「数珠丸(国指定重文)」は日蓮大聖人が信者から献じられ守護刀と

していた。

建造物では「開山堂(国指定重文)」は室町時代の唐様建築様式を持ち内陣には

日隆上人自ら開眼した御木像「木造日隆上人坐像」が安置。

「三光堂(国指定重文)」には三光天子(日・月・星の神)鬼子母神、三十番神

などの法華経守護の諸神が祀られている桃山時代様式の建造物。

元和3年に移築の「大方丈」も国の重要文化財に指定されています。

上の3枚の写真は開山堂と開山堂の説明書き

上の写真は鼓楼

上の写真は鐘楼。

本興寺では開山堂・三光堂・大方丈に次いで古い建物

上の写真は御霊水井戸。1420年の創建から市制上水道完備の大正5年(1916)

まで、市民の飲料として使用されていたそうです。

上の写真は開基の日隆聖人に井戸提供に対して感謝の意を書いた石碑で

大正7年(1918)に建立されたものです

上の写真は開基の日隆聖人荼毘所のお堂 荼毘塚と書かれた石碑あり

上の2枚の写真は三重塔。

上の写真は道を挟んで右手に塔頭の本成院 興隆学院 左手は大方丈、庫裏

上の写真は庫裏と大方丈

上の写真は十二世 伏見宮日承王御墓

日承王は後伏見天皇6世の皇孫伏見宮邦高親王の王子で幼少にして本能寺に入り、

天文12年(1543)43歳のとき貫主になった人物

上の写真は笠塔婆群の遠景 15世紀の造立

上の写真は子安浄行(お地蔵さん)

上の写真は境内塔頭寺院の一乗院?

境内の詳細については下記サイトが詳しい。

http://www.mediacom-21.net/teramachi/honkoji/

http://blog.goo.ne.jp/05100625/e/38a22de5fa50675eebe967fa2d43b2b3