神戸市須磨区の須磨寺本堂 御本尊の秘仏(聖観世音菩薩像)が2月18日(木)

~2月24日(水)の期間、特別御開帳で公開され拝観してきました。

拝観日:2016年2月23日(火)

今回の御本尊御開帳は神戸市立博物館で開催(2/6~3/21)の特別展

「須磨の歴史と文化展-受け継がれる記憶」に併せて実施されました。

本堂右側から中に入ります。まず、塗香(ずこう)で身を清めてから中に入ると、

中央に御本尊の聖観世音菩薩像、向かって右に不動明王像、左に毘沙門天像が

御本尊の脇侍として祀られていました。

上記の仏像を収容しているのは宮殿をかたどった仏壇で須磨寺に歴代住職が

綴った記録「当山歴代」(嘉応元年(1169)以降の記録によれば、応安元年

(1368)式部法橋長賢によって宮殿が製作されたとなっている。

上の写真は当日(2016-2-23)の本堂、大師堂、経木供養所。

上述の「当山歴代」他に書かれている御開帳の仏像と御開帳に関連する事項を

ピックアップしてみました。

淳和天皇の天長年間(824-834) 兵庫和田岬海中で発見された聖観世音菩薩

を北峰(会下山)に安置 恵偈山北峰寺が建立される

仁和2年(886)4月光孝天皇の枕元に観音様が立たれ「この地は

不浄であるから上野の地に私を遷してお祀りしなさい」とお告げになりました。

光孝天皇は直ちに聞鏡上人に勅命され上野山福祥寺(須磨寺)が草創されました。

嘉応元年(1169)源頼政が須磨寺を再興

貞応元年(1222)僧行忍が須磨寺の復興につとめ住持となる。

延文5年(1360)3月大火 本尊観音像、毘沙門天像は持ち出される

応安元年(1368)本尊安置の宮殿が造立(式部法橋長賢の作)

貞治元年(1362)須磨寺が比叡山曼殊院門跡竹の内僧正に寄付される

僧正が須磨寺の住持となる。のち寺務職が須磨寺に返還

応安2年(1369)9月不動明王像が造立(法印康俊の作)

上記のようにこの時代須磨寺が天台宗となった為、本尊の脇侍として

右に不動明王像、左に毘沙門天像の天台宗方式となった。

正保5年(1648) 須磨寺本尊120年廻りの御開帳(2月-4月)

併せて敦盛像、青葉の笛なども公開され賑わう

延宝8年(1680)正保の開帳から33年目の御開帳

この時の御開帳の様子については「当山歴代」に詳細記録

天和3年(1683)平敦盛500回忌のため御本尊御開帳

元禄8年(1695)大覚寺で出張御開帳

正徳2年(1712)本尊、寺宝の御開帳 延宝8年以来33年目

享保18年(1733)平敦盛550年忌 追善の本尊御開帳

延享2年(1745)2月正徳2年以来33年目の本尊御開帳

寛延3年(1750)4月大雨で山崩れ 宮殿は大破 本尊や脇侍も損傷

現存の「当山歴代」は宝暦2年(1752)10月25日まででこれ以降の御開帳の

詳細は不明。33年毎には実施されていたとは思われる。

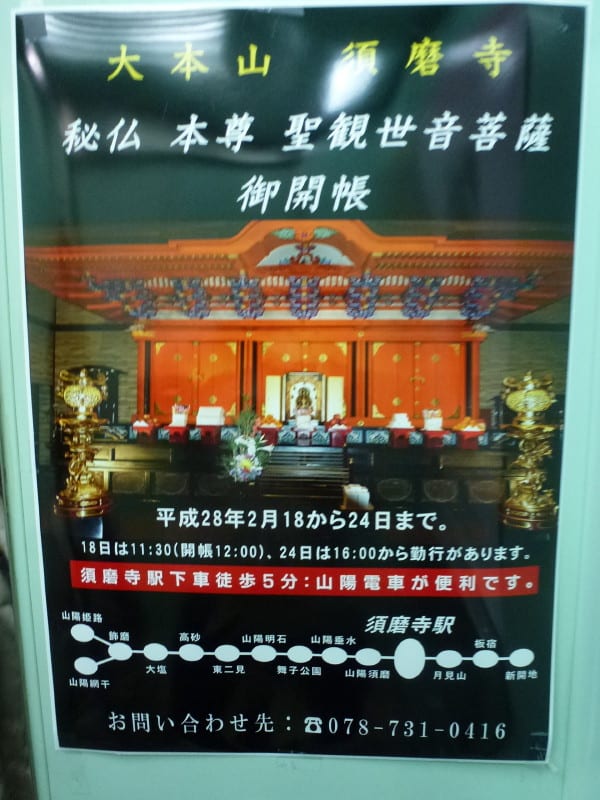

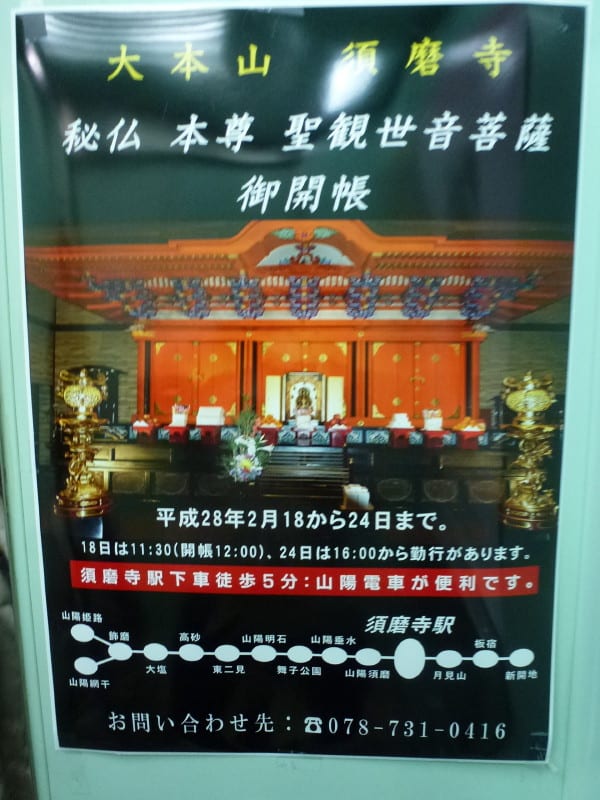

上の写真は御開帳のポスター。

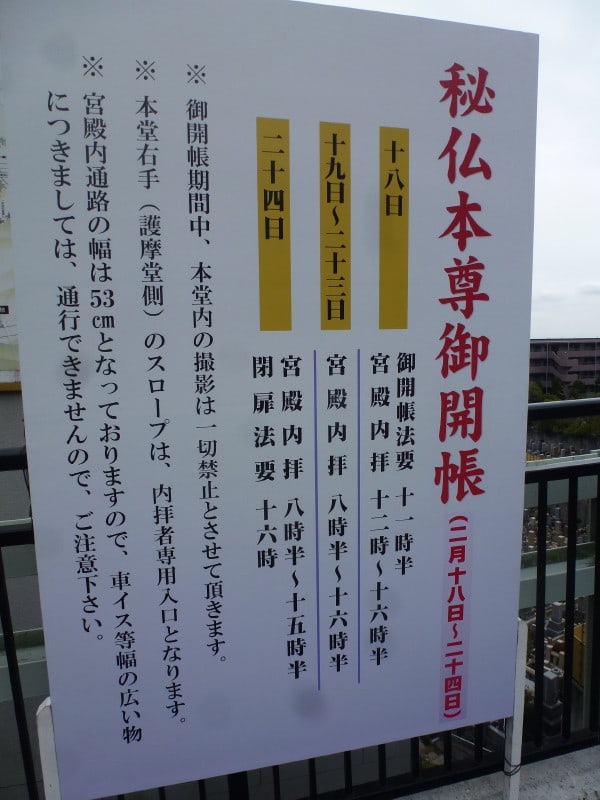

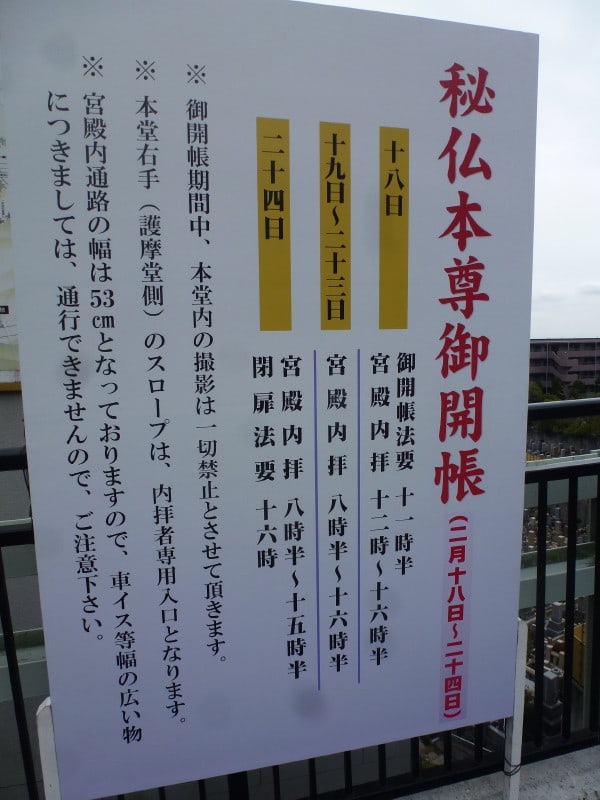

上の写真は現地の看板。

須磨寺の御開帳で忘れてならないのは「福原鬢鏡」と「太夫桜」である。

福原鬢鏡(びんかがみ)は延宝8年(1680)の御開帳に際し参拝者のために

兵庫や大坂の俳人によって編集されたもので尼崎から須磨に到る道中の名所が

絵とともに紹介されています。

太夫桜には御開帳関連の俳人の句が掲載されています。

最近の本尊の開帳記録としては

開創1100年、平敦盛卿800年遠忌を記念して昭和59年(1984)

須磨寺塔頭の桜寿院、蓮生院の震災からの再建落慶時に開帳

平成13年(2001)or 平成18年(2006)?

~2月24日(水)の期間、特別御開帳で公開され拝観してきました。

拝観日:2016年2月23日(火)

今回の御本尊御開帳は神戸市立博物館で開催(2/6~3/21)の特別展

「須磨の歴史と文化展-受け継がれる記憶」に併せて実施されました。

本堂右側から中に入ります。まず、塗香(ずこう)で身を清めてから中に入ると、

中央に御本尊の聖観世音菩薩像、向かって右に不動明王像、左に毘沙門天像が

御本尊の脇侍として祀られていました。

上記の仏像を収容しているのは宮殿をかたどった仏壇で須磨寺に歴代住職が

綴った記録「当山歴代」(嘉応元年(1169)以降の記録によれば、応安元年

(1368)式部法橋長賢によって宮殿が製作されたとなっている。

上の写真は当日(2016-2-23)の本堂、大師堂、経木供養所。

上述の「当山歴代」他に書かれている御開帳の仏像と御開帳に関連する事項を

ピックアップしてみました。

淳和天皇の天長年間(824-834) 兵庫和田岬海中で発見された聖観世音菩薩

を北峰(会下山)に安置 恵偈山北峰寺が建立される

仁和2年(886)4月光孝天皇の枕元に観音様が立たれ「この地は

不浄であるから上野の地に私を遷してお祀りしなさい」とお告げになりました。

光孝天皇は直ちに聞鏡上人に勅命され上野山福祥寺(須磨寺)が草創されました。

嘉応元年(1169)源頼政が須磨寺を再興

貞応元年(1222)僧行忍が須磨寺の復興につとめ住持となる。

延文5年(1360)3月大火 本尊観音像、毘沙門天像は持ち出される

応安元年(1368)本尊安置の宮殿が造立(式部法橋長賢の作)

貞治元年(1362)須磨寺が比叡山曼殊院門跡竹の内僧正に寄付される

僧正が須磨寺の住持となる。のち寺務職が須磨寺に返還

応安2年(1369)9月不動明王像が造立(法印康俊の作)

上記のようにこの時代須磨寺が天台宗となった為、本尊の脇侍として

右に不動明王像、左に毘沙門天像の天台宗方式となった。

正保5年(1648) 須磨寺本尊120年廻りの御開帳(2月-4月)

併せて敦盛像、青葉の笛なども公開され賑わう

延宝8年(1680)正保の開帳から33年目の御開帳

この時の御開帳の様子については「当山歴代」に詳細記録

天和3年(1683)平敦盛500回忌のため御本尊御開帳

元禄8年(1695)大覚寺で出張御開帳

正徳2年(1712)本尊、寺宝の御開帳 延宝8年以来33年目

享保18年(1733)平敦盛550年忌 追善の本尊御開帳

延享2年(1745)2月正徳2年以来33年目の本尊御開帳

寛延3年(1750)4月大雨で山崩れ 宮殿は大破 本尊や脇侍も損傷

現存の「当山歴代」は宝暦2年(1752)10月25日まででこれ以降の御開帳の

詳細は不明。33年毎には実施されていたとは思われる。

上の写真は御開帳のポスター。

上の写真は現地の看板。

須磨寺の御開帳で忘れてならないのは「福原鬢鏡」と「太夫桜」である。

福原鬢鏡(びんかがみ)は延宝8年(1680)の御開帳に際し参拝者のために

兵庫や大坂の俳人によって編集されたもので尼崎から須磨に到る道中の名所が

絵とともに紹介されています。

太夫桜には御開帳関連の俳人の句が掲載されています。

最近の本尊の開帳記録としては

開創1100年、平敦盛卿800年遠忌を記念して昭和59年(1984)

須磨寺塔頭の桜寿院、蓮生院の震災からの再建落慶時に開帳

平成13年(2001)or 平成18年(2006)?