日本人ならほとんどの人が知っている俳諧の巨匠の松尾芭蕉:正保元年(1644)

伊賀上野に生まれ、元禄7年(1694)大阪で死去(50歳)。

松尾芭蕉は全国を旅しており神戸にも寄った記録が残っています。

その残照を求めて今に残る石碑を中心に写真紹介します。

松尾芭蕉が神戸の地に足を踏み入れたのは貞享5年(同年の9月30日に元禄と改元)

3月19日(新暦換算:1688年4月19日)尼崎を船出し兵庫に夜泊しています。

時に芭蕉45歳、奥の細道の旅に出る前年のことでした。少なくとも3月21日までは

滞在していた。23日に京に帰るとの記述あり(猿雖宛て手紙)

松尾芭蕉が窪田猿雖(えんすい)に宛てた手紙(下に添付)が神戸&明石訪問

の証となっています。窪田猿雖の別名で惣七と呼ばれることもある。

十九日あまが崎出舩。兵庫に夜泊。相国入道の心を尽されたる経の嶋・わだの御崎・

わだの笠松・だいり屋敷・本間が遠矢を射て名をほこりたる跡などききて、

行平の松風・村雨の旧跡・さつまの守の六弥太と勝負し玉ふ旧跡かなしげに過て、

西須磨に入て、幾夜寝覚ぬとかや関屋のあとも心とまり、一ノ谷逆落し・鐘掛松

・義経の武功おどろかれて、てつかひが峰にのぼれば、すま・あかし左右に分れ、

あはぢ嶋。丹波山、かの海士が古里田井の畑村など、めの下に見おろし、

天皇の皇居はすまの上野と云り、其代のありさま心に移りて、女院おひかかえて

舟に移し、天皇を二位殿の御袖によこだきにいだき奉りて、宝剣・内侍所

あはただしくはこび入、あるは下々の女官は、くし箱・油壷をかかえて、

指櫛・根巻を落しながら、緋の袴にけつまづき、ふしまろびたるらん面影、さすがに

みるここ地して、あはれなる中に、敦盛の石塔にて泪をとどめ兼候。

磯ちかき道のはた、松風のさびしき陰に物ふりたるありさま、生年十六歳にして

戦場に望み、熊谷に組ていかめしき名を残しはべる。その哀、其時のかなしさ、

生死事大無常迅速、君忘るる事なかれ。此一言梅軒子へも伝度候。

すま寺の淋しさ、口を閉ぢたる斗に候。蝉折・こま笛・料足十疋、見る迄もなし。

この海見たらんこそ物にはかへられじと、あかしより須磨に帰りて泊る。

廿一日布引の瀧にのぼる。以下略

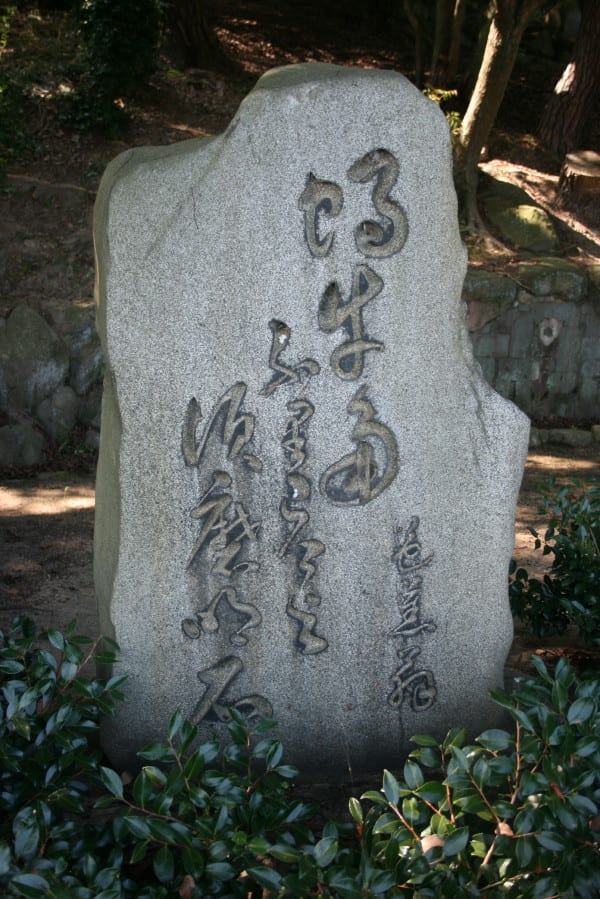

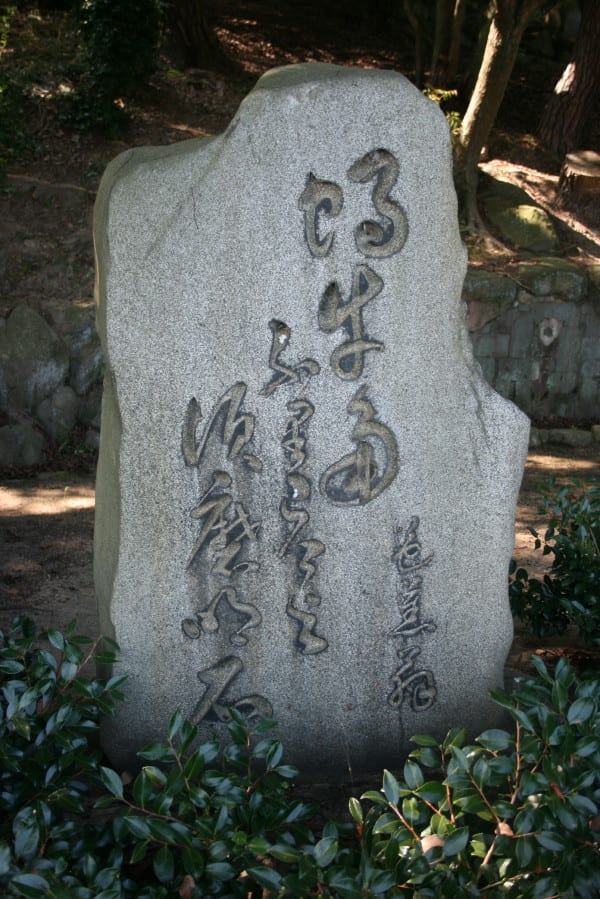

3月20日に芭蕉らは現光寺境内の風月庵に宿を取ったといわれている

現在(2008-2-6撮影)、現光寺には、風月庵跡の石碑が残っています(上の写真)

芭蕉が訪れた神戸&明石の古い塚

乙女塚 忠度塚 清盛塚 敦盛塚 人丸塚 松風村雨塚 通盛塚 越中前司盛俊塚

河原太郎兄弟塚 良将楠が塚

芭蕉が訪れた神戸の山

てつかいが峯 勝尾寺ノ山

宝永6年 (1709)に刊行された「笈の小文(おいのこぶみ)」に神戸及び明石で

松尾芭蕉が詠んだ俳句が収納されています。

以下は石碑に残る句を中心に話を進めていきます。

「蛸壺やはかなき夢を夏の月」

俳句の意味は「夏の月が、こうこうと夜の海面を照らす海の底で、蛸壺の蛸は

捕らわれの身とも知らず、なんとはかない夢をむさぼっていることだろう」

また、「はかなき夢」には、平家一門の運命の哀れさを重ね合わせている

という解釈もある。

上の写真は明石市の柿本神社の南側にある松尾芭蕉の句碑です。

句碑は芭蕉75回忌にあたる明和5年(1768)に江戸生れの俳人松岡青蘿が

創建、崩壊のため玉屑が復興、更に魯十が再建した。

上の写真は神戸市須磨区の現光寺の芭蕉の句碑です。

「見渡せばながむれば見れば須磨の秋」

天和2年(1682)、松尾芭蕉39才の作です。当時より松尾芭蕉は秋の時期に

須磨を訪問したいと思っていたのですが実際に訪問したのは上述のように

現代暦の4月中旬で須磨の秋の月を見れずに残念がり次の句を詠んでいます。

「月はあれど留守のやう也須磨の夏」

「月見ても物たらはずや須磨の夏」

上の写真は上の写真は、松尾芭蕉が敦盛を偲んで詠んだ句碑です。

須磨寺本坊の前の庭にあります。

「 須磨寺や 吹かぬ笛聞く 木下闇 」と詠まれています。

この俳句の意味は下記のとおりです。

「須磨寺の背山の緑は深い。日差し強ければ、強いだけ

木陰も濃い。目くらみするほどの木下闇。その深き翳に

入ると、いずこからか、哀しい「笛の音」が聞こえてくる。

敦盛が吹く笛の音だろうか? いや、木の葉が風に揺れて

いるだけかもしれない…。」

その他同時期に須磨関連で詠んだ句には

「海士(あま)の顔先(まず)見らるゝやけしの花」

「須磨のあまの矢先に鳴くか郭公(ほととぎす)」

「ほとゝぎす消行方や嶋一つ」があります。

上の写真は須磨浦公園にある芭蕉の句碑で「蝸牛 角ふりわけよ 須磨明石」

芭蕉が1688年45歳のときに詠んだ有名な句で昔の摂津と播磨の国境の境川の畔で

詠まれたものである。境川は秀吉の天正検地のときから摂津と播磨の境界となった。

句碑は昭和11年(1936)4月に羅月吟社により建立されました。

句碑の字は寺崎方堂先生によるものです。

寺崎方堂先生は明治23年(1890)神戸市に生まれました。

浜崎通で家業を営みながら俳句を学び大津市の義仲寺の第18世無名庵主と

なり、芭蕉以来の蕉風俳諧の伝統を伝えるべく、昭和22年俳諧詩「正風」

を創刊し、これを主宰しました。昭和38年(1963)12月24日没。

松尾芭蕉は「笈の小文」の中で鉄拐山&鉢伏山から内裏そして敦盛塚、

須磨海岸の情景を下記のように綴っています。

「鉢伏のぞき・逆落などおそろしき名のみ残て、鐘懸松より見下に、

一の谷内裏やしきめの下に見ゆ。其代のみだれ、其時のさはぎ、さながら

心にうかび俤につどひて、二位のあま君、皇子を抱奉り、女院の御裳に

御足もたれ、船やかたにまろび入らせ給ふ御有 ??ま、内侍・局・女嬬・

曹子のたぐひ、さまゞの御調度もてあつかひ、琵琶・琴なんどしとね・ふとん

にくるみて船中に投入、供御はこぼれてうろくづの餌となり、

櫛笥はみだれてあまの捨草となりつゝ、千歳のかなしび此浦にとゞまり、

素波の音にさへ愁多く侍るぞや。」

神戸市須磨区の禅昌寺にも芭蕉の句碑あり。

手元に写真がないので句碑の句のみ掲載しておきます。

「友まつと 見えず紅葉に ひとりかな」

伊賀上野に生まれ、元禄7年(1694)大阪で死去(50歳)。

松尾芭蕉は全国を旅しており神戸にも寄った記録が残っています。

その残照を求めて今に残る石碑を中心に写真紹介します。

松尾芭蕉が神戸の地に足を踏み入れたのは貞享5年(同年の9月30日に元禄と改元)

3月19日(新暦換算:1688年4月19日)尼崎を船出し兵庫に夜泊しています。

時に芭蕉45歳、奥の細道の旅に出る前年のことでした。少なくとも3月21日までは

滞在していた。23日に京に帰るとの記述あり(猿雖宛て手紙)

松尾芭蕉が窪田猿雖(えんすい)に宛てた手紙(下に添付)が神戸&明石訪問

の証となっています。窪田猿雖の別名で惣七と呼ばれることもある。

十九日あまが崎出舩。兵庫に夜泊。相国入道の心を尽されたる経の嶋・わだの御崎・

わだの笠松・だいり屋敷・本間が遠矢を射て名をほこりたる跡などききて、

行平の松風・村雨の旧跡・さつまの守の六弥太と勝負し玉ふ旧跡かなしげに過て、

西須磨に入て、幾夜寝覚ぬとかや関屋のあとも心とまり、一ノ谷逆落し・鐘掛松

・義経の武功おどろかれて、てつかひが峰にのぼれば、すま・あかし左右に分れ、

あはぢ嶋。丹波山、かの海士が古里田井の畑村など、めの下に見おろし、

天皇の皇居はすまの上野と云り、其代のありさま心に移りて、女院おひかかえて

舟に移し、天皇を二位殿の御袖によこだきにいだき奉りて、宝剣・内侍所

あはただしくはこび入、あるは下々の女官は、くし箱・油壷をかかえて、

指櫛・根巻を落しながら、緋の袴にけつまづき、ふしまろびたるらん面影、さすがに

みるここ地して、あはれなる中に、敦盛の石塔にて泪をとどめ兼候。

磯ちかき道のはた、松風のさびしき陰に物ふりたるありさま、生年十六歳にして

戦場に望み、熊谷に組ていかめしき名を残しはべる。その哀、其時のかなしさ、

生死事大無常迅速、君忘るる事なかれ。此一言梅軒子へも伝度候。

すま寺の淋しさ、口を閉ぢたる斗に候。蝉折・こま笛・料足十疋、見る迄もなし。

この海見たらんこそ物にはかへられじと、あかしより須磨に帰りて泊る。

廿一日布引の瀧にのぼる。以下略

3月20日に芭蕉らは現光寺境内の風月庵に宿を取ったといわれている

現在(2008-2-6撮影)、現光寺には、風月庵跡の石碑が残っています(上の写真)

芭蕉が訪れた神戸&明石の古い塚

乙女塚 忠度塚 清盛塚 敦盛塚 人丸塚 松風村雨塚 通盛塚 越中前司盛俊塚

河原太郎兄弟塚 良将楠が塚

芭蕉が訪れた神戸の山

てつかいが峯 勝尾寺ノ山

宝永6年 (1709)に刊行された「笈の小文(おいのこぶみ)」に神戸及び明石で

松尾芭蕉が詠んだ俳句が収納されています。

以下は石碑に残る句を中心に話を進めていきます。

「蛸壺やはかなき夢を夏の月」

俳句の意味は「夏の月が、こうこうと夜の海面を照らす海の底で、蛸壺の蛸は

捕らわれの身とも知らず、なんとはかない夢をむさぼっていることだろう」

また、「はかなき夢」には、平家一門の運命の哀れさを重ね合わせている

という解釈もある。

上の写真は明石市の柿本神社の南側にある松尾芭蕉の句碑です。

句碑は芭蕉75回忌にあたる明和5年(1768)に江戸生れの俳人松岡青蘿が

創建、崩壊のため玉屑が復興、更に魯十が再建した。

上の写真は神戸市須磨区の現光寺の芭蕉の句碑です。

「見渡せばながむれば見れば須磨の秋」

天和2年(1682)、松尾芭蕉39才の作です。当時より松尾芭蕉は秋の時期に

須磨を訪問したいと思っていたのですが実際に訪問したのは上述のように

現代暦の4月中旬で須磨の秋の月を見れずに残念がり次の句を詠んでいます。

「月はあれど留守のやう也須磨の夏」

「月見ても物たらはずや須磨の夏」

上の写真は上の写真は、松尾芭蕉が敦盛を偲んで詠んだ句碑です。

須磨寺本坊の前の庭にあります。

「 須磨寺や 吹かぬ笛聞く 木下闇 」と詠まれています。

この俳句の意味は下記のとおりです。

「須磨寺の背山の緑は深い。日差し強ければ、強いだけ

木陰も濃い。目くらみするほどの木下闇。その深き翳に

入ると、いずこからか、哀しい「笛の音」が聞こえてくる。

敦盛が吹く笛の音だろうか? いや、木の葉が風に揺れて

いるだけかもしれない…。」

その他同時期に須磨関連で詠んだ句には

「海士(あま)の顔先(まず)見らるゝやけしの花」

「須磨のあまの矢先に鳴くか郭公(ほととぎす)」

「ほとゝぎす消行方や嶋一つ」があります。

上の写真は須磨浦公園にある芭蕉の句碑で「蝸牛 角ふりわけよ 須磨明石」

芭蕉が1688年45歳のときに詠んだ有名な句で昔の摂津と播磨の国境の境川の畔で

詠まれたものである。境川は秀吉の天正検地のときから摂津と播磨の境界となった。

句碑は昭和11年(1936)4月に羅月吟社により建立されました。

句碑の字は寺崎方堂先生によるものです。

寺崎方堂先生は明治23年(1890)神戸市に生まれました。

浜崎通で家業を営みながら俳句を学び大津市の義仲寺の第18世無名庵主と

なり、芭蕉以来の蕉風俳諧の伝統を伝えるべく、昭和22年俳諧詩「正風」

を創刊し、これを主宰しました。昭和38年(1963)12月24日没。

松尾芭蕉は「笈の小文」の中で鉄拐山&鉢伏山から内裏そして敦盛塚、

須磨海岸の情景を下記のように綴っています。

「鉢伏のぞき・逆落などおそろしき名のみ残て、鐘懸松より見下に、

一の谷内裏やしきめの下に見ゆ。其代のみだれ、其時のさはぎ、さながら

心にうかび俤につどひて、二位のあま君、皇子を抱奉り、女院の御裳に

御足もたれ、船やかたにまろび入らせ給ふ御有 ??ま、内侍・局・女嬬・

曹子のたぐひ、さまゞの御調度もてあつかひ、琵琶・琴なんどしとね・ふとん

にくるみて船中に投入、供御はこぼれてうろくづの餌となり、

櫛笥はみだれてあまの捨草となりつゝ、千歳のかなしび此浦にとゞまり、

素波の音にさへ愁多く侍るぞや。」

神戸市須磨区の禅昌寺にも芭蕉の句碑あり。

手元に写真がないので句碑の句のみ掲載しておきます。

「友まつと 見えず紅葉に ひとりかな」