三宮センター街東入口近くにある野村證券(株)神戸支店の1階のショーウィンドーに

日本燐寸工業会がPR展示をしていましたので写真紹介します。

撮影日:2017-8-22

上の写真はメインのポスター展示

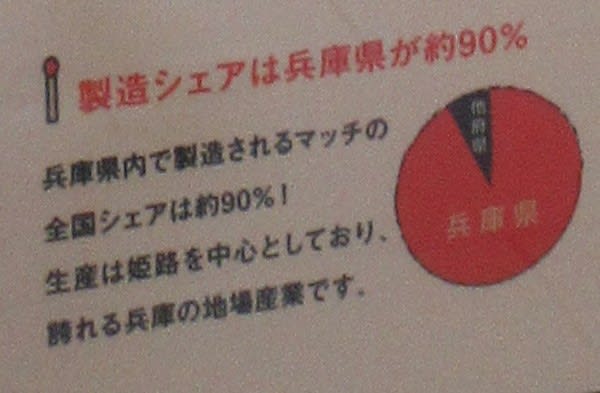

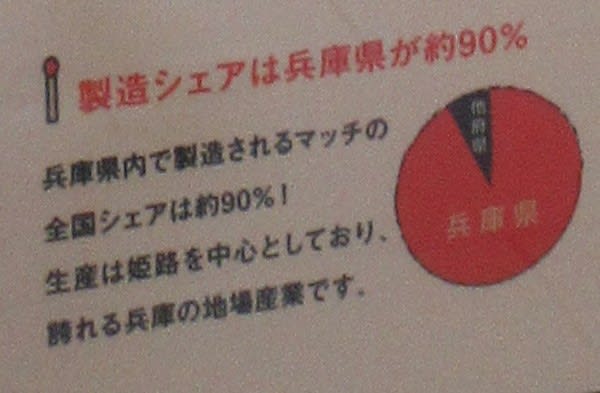

上の写真は上記メインポスターの中の拡大図で

マッチの生産は兵庫県が全国シェア90%であることをPR

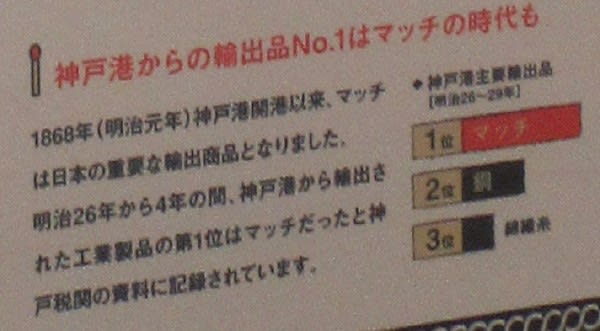

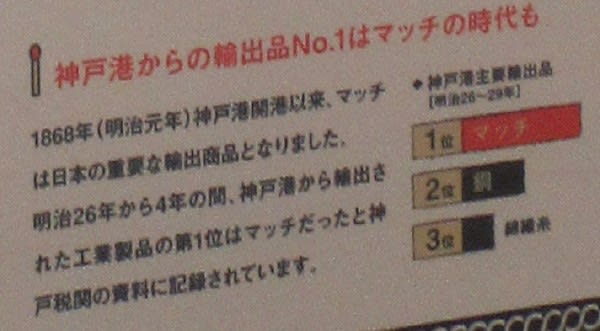

上の写真は上記メインポスターの中の拡大図で

明治26年(1893)から明治29年(1996)の4年間は神戸港からの輸出品目でマッチが

トップであったことをPRしています。

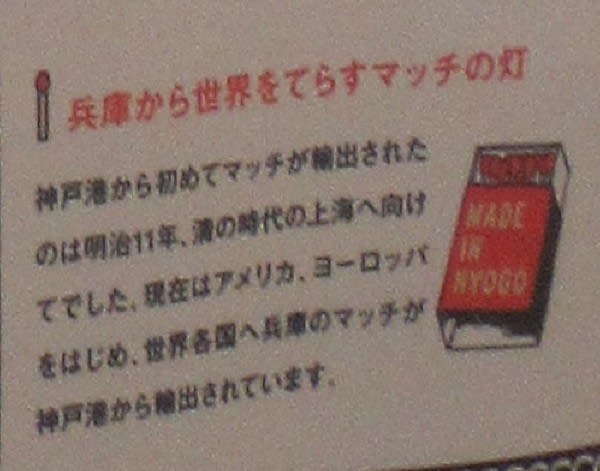

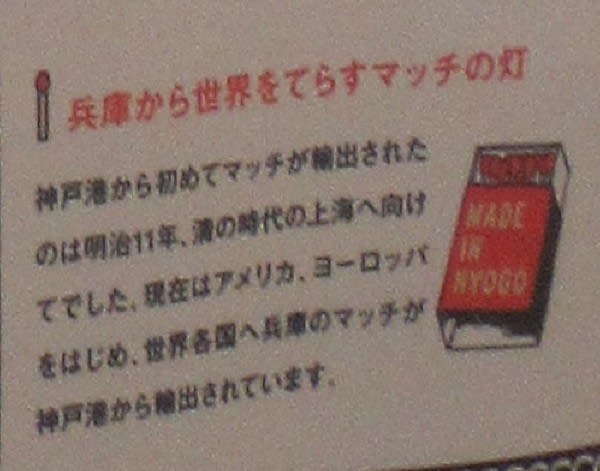

上の写真は上記メインポスターの中の拡大図で

マッチが初めて神戸港から輸出されたのは明治11年(1878)であったことをPR

上の写真は北野工房のまち2階にあるマッチの専門店「マッチ棒」をPR

上の写真はマッチ関連商品の展示

マッチは文政10年(1827)イギリスの薬剤師J.ウォーカーが摩擦マッチ、ウォーカーマッチ

(Friction Lights )を発明し、販売したのが始まりで、その後1855年スウェーデンの

イェンシェピング社のJ.E.ルンドストレームが安全性を改良した「安全マッチ」を発明

特許も取得し普及していった。

日本ではマッチは明治の初め早附木(はやつけぎ)とか摺附木(すりつけぎ)と呼ばれ

最大の輸入品であった。

国産のマッチ製造に貢献したのは燐寸(マッチ)開祖、清水 誠(しみず まこと)である。

彼は明治8年(1875)東京霞ヶ関の吉井友実卿私邸において黄りんマッチの試作に成功

その後改良を加え明治9年(1876)4月に東京三田四国町に「新燧社(しんすいしゃ)」を

設立、同年9月に東京本所柳原町に移転し、安全マッチの本格的製造を開始した。

神戸では明治10年(1877)神戸監獄使役場での生産が初めてと言われている。

その後荒田町、湊町、琴ノ緒町、大開町などで民間のマッチ生産が行われました。

明治12年(1879)本田義知が明治社、明治13年(1880)滝川辨三が清燧社を設立

操業を始めた。明治18年(1885)播磨幸七が鳴行社を、明治20年(1887)には

直木政之助が奨拡社。滝川辨三の養子の瀧川(梶岡)儀作は良燧社を設立した。

これらの人物の内、滝川辨三は「日本のマッチ王」と呼ばれている。彼は燐寸工場を合併して

大同マッチを設立、一時期1社でシェア70%を占めるまで成長させた。

最盛期の大正8年(1919)には神戸のマッチ生産額シェあは80%を占めていた。

また、同年の輸出においては神戸港が全国の79%を占めていた。

昭和に入ってからは生産地の中心地が姫路、淡路などに移るようになって神戸における

マッチ生産量シェアも減少しています。

関連リンク:燐寸博物館(田中燐寸)

たるみ燐寸博物館

神戸マッチ株式会社

一般社団法人 日本燐寸工業会

株式会社ナカムラ

マッチ 昔の隆盛 今、新発想で 神戸の「ナカムラ」(毎日新聞)

マッチ棒(北野工房のまち)

明治創業、淡路のマッチ工場閉鎖へ 兼松日産農林(神戸新聞)

アヘン禍の中国へ復興マッチ 明治期、神戸の華僑ら(神戸新聞)

神戸のマッチ生産

株式会社 日東社

株式会社 ダイドー

株式会社 中外燐寸社

神戸市広報誌 2017年8月号の長田区区民広報誌に「長田区とマッチ」というテーマで

現在もマッチの製造販売をされている株式会社ナカムラを取材し、

長田区まちづくり課がまとめられていますので添付紹介します。(下の2枚の写真)

日本燐寸工業会がPR展示をしていましたので写真紹介します。

撮影日:2017-8-22

上の写真はメインのポスター展示

上の写真は上記メインポスターの中の拡大図で

マッチの生産は兵庫県が全国シェア90%であることをPR

上の写真は上記メインポスターの中の拡大図で

明治26年(1893)から明治29年(1996)の4年間は神戸港からの輸出品目でマッチが

トップであったことをPRしています。

上の写真は上記メインポスターの中の拡大図で

マッチが初めて神戸港から輸出されたのは明治11年(1878)であったことをPR

上の写真は北野工房のまち2階にあるマッチの専門店「マッチ棒」をPR

上の写真はマッチ関連商品の展示

マッチは文政10年(1827)イギリスの薬剤師J.ウォーカーが摩擦マッチ、ウォーカーマッチ

(Friction Lights )を発明し、販売したのが始まりで、その後1855年スウェーデンの

イェンシェピング社のJ.E.ルンドストレームが安全性を改良した「安全マッチ」を発明

特許も取得し普及していった。

日本ではマッチは明治の初め早附木(はやつけぎ)とか摺附木(すりつけぎ)と呼ばれ

最大の輸入品であった。

国産のマッチ製造に貢献したのは燐寸(マッチ)開祖、清水 誠(しみず まこと)である。

彼は明治8年(1875)東京霞ヶ関の吉井友実卿私邸において黄りんマッチの試作に成功

その後改良を加え明治9年(1876)4月に東京三田四国町に「新燧社(しんすいしゃ)」を

設立、同年9月に東京本所柳原町に移転し、安全マッチの本格的製造を開始した。

神戸では明治10年(1877)神戸監獄使役場での生産が初めてと言われている。

その後荒田町、湊町、琴ノ緒町、大開町などで民間のマッチ生産が行われました。

明治12年(1879)本田義知が明治社、明治13年(1880)滝川辨三が清燧社を設立

操業を始めた。明治18年(1885)播磨幸七が鳴行社を、明治20年(1887)には

直木政之助が奨拡社。滝川辨三の養子の瀧川(梶岡)儀作は良燧社を設立した。

これらの人物の内、滝川辨三は「日本のマッチ王」と呼ばれている。彼は燐寸工場を合併して

大同マッチを設立、一時期1社でシェア70%を占めるまで成長させた。

最盛期の大正8年(1919)には神戸のマッチ生産額シェあは80%を占めていた。

また、同年の輸出においては神戸港が全国の79%を占めていた。

昭和に入ってからは生産地の中心地が姫路、淡路などに移るようになって神戸における

マッチ生産量シェアも減少しています。

関連リンク:燐寸博物館(田中燐寸)

たるみ燐寸博物館

神戸マッチ株式会社

一般社団法人 日本燐寸工業会

株式会社ナカムラ

マッチ 昔の隆盛 今、新発想で 神戸の「ナカムラ」(毎日新聞)

マッチ棒(北野工房のまち)

明治創業、淡路のマッチ工場閉鎖へ 兼松日産農林(神戸新聞)

アヘン禍の中国へ復興マッチ 明治期、神戸の華僑ら(神戸新聞)

神戸のマッチ生産

株式会社 日東社

株式会社 ダイドー

株式会社 中外燐寸社

神戸市広報誌 2017年8月号の長田区区民広報誌に「長田区とマッチ」というテーマで

現在もマッチの製造販売をされている株式会社ナカムラを取材し、

長田区まちづくり課がまとめられていますので添付紹介します。(下の2枚の写真)