2018年10月14日は「坂越の船祭り」、2018年10月28日は「坂越の嫁入り」を観る目的で

赤穂市坂越(さこし)に来ていました。

2018年10月14日の散策にあたっては赤穂観光周遊バス「陣たく号」を利用、

2018年10月28日の散策にあたってはレンタサイクルを利用しています。

その時に散策した場所を紹介していきます。

本日はその第31回 生島と秦河勝伝説を紹介します。

今回でこのシリーズを終了します。

秦河勝は6世紀後半から7世紀半ばにかけて大和朝廷で活動した秦氏出身の豪族。

聖徳太子の側近の一人で武人として活躍した。また猿楽の祖とも言われており、

観阿弥・世阿弥は彼の子孫を自称している。

皇極2年(643) 蘇我入鹿が斑鳩宮の山背大兄王らを襲う(焼失)という史実が

あります。秦河勝はこの危機から逃れて皇極3年(644)坂越浦の生島に辿り着き

大化3年(648)83歳まで坂越で過ごし千種川流域の土木・灌漑の指導をして

地元の発展に貢献したとの伝承があります。

生島に秦河勝の墓があり周辺の村々でも秦河勝を神格化したことから生島も神格化され

島の木々が薪として伐採されることも無く自然林として残っていった。

シリーズ過去の記事:

第1回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その1 宝性山長楽寺

第2回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その2 赤穂鉄道砂子駅跡

第3回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その3 宝寿山 西山寺

第4回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その4 浜市荒神社

第5回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その5 尼子塚

第6回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その6 坂越大橋

第7回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その7 高瀬舟船着場跡

第8回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その8 上高谷荒神社

第9回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その9 木戸門跡広場

第10回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その10 鳥井の地蔵堂

第11回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その11 第39回 坂越ふるさとまつり

第12回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その12 坂越まち並み館

第13回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その13 光明山妙道寺

第14回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その14 奥藤酒造と奥藤酒造郷土館

第15回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その15 大道井

第16回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その16 とうろん台

第17回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その17 旧坂越浦会所

第18回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その18 山崎善吾の銅像

第19回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その19 坂越浦城跡・御番所跡

第20回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その20 宝珠山妙見寺明覚院・小学校跡

第21回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その21 小倉御前之碑

第22回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その22 大避神社と2018年坂越の船祭

第23回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その23 宝珠山妙見寺

第24回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その24 児島高徳の墓

第25回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その25 縮遠居

第26回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その26 忠魂碑

第27回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その27 黒崎墓所

第28回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その28 海の駅しおさい市場「くいどうらく」でのランチ

第29回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その29 赤穂化成

第30回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その30 坂越の嫁入り

秦河勝伝説

聖徳太子の側近として史書に名前が出てくる*秦河勝は皇太子(聖徳太子)と親しい関係

にあった為、蘇我入鹿に睨まれ政争の難を避けるために坂越にやってきたとの伝説がある。

時期は第35代皇極天皇(在位642-645)頃と推定されています。644年に漂着か?

なお、没したのは赤穂の坂越とされ、神域の生島には秦河勝の墓(円墳)があります。

秦河勝は千種川の流域の村々の地域開発(土木・灌漑や養蚕、機織りなど技術伝達)

にも貢献したため河勝を祀るお宮が坂越をはじめ高雄木津、中山字湯ノ谷の他

30箇所以上の神社が残っている。 出典:秦氏と有年 宮下斉 ふるさと思考 16号(1988.2)

平城京跡の木簡に「赤穂郡大原郷(現在の西有年)の長谷川で鮎を釣った」との記載

注1)*秦河勝(はたのかわかつ)の別称としては秦造河勝(はたのみやつこかわかつ)

注2)秦氏は漢氏とともに渡来氏族の雄で、聖徳太子(厩戸皇子)の上宮王家に

仕えられようなったのは秦大津父(はたのおおつち)ら同族の先人が築いた

財力によると考えられます。

秦河勝は、主に『日本書紀』および『聖徳太子伝暦』に登場しており、その中で

詳しい活動が記されています。

・用明天皇2年(587年)

→ 丁未の乱では、物部守屋の追討戦に従軍し、厩戸皇子(聖徳太子)を守護しつつ

守屋の首を斬ったという。

文献には「軍政人秦造河勝」、「軍允秦造川勝」など武人

・推古天皇11年(603年)

→ 聖徳太子より弥勒菩薩半跏思惟像を賜り、蜂岡寺を建てそれを安置した。

峰岡寺は現在、京都太秦にある広隆寺である。

太秦は秦大津父がいた深草とともに秦氏が根拠地としていた場所です。

当時の秦河勝の冠位は12段階の上から3番目の「大仁」後に1段階上の「小徳」

に任ぜられています。

注)冠位十二階 推古天皇11年12月5日(604年1月11日)に初めて制定された冠位である。

大徳・小徳・大仁・小仁・大礼・小礼・大信・小信・大義・小義・大智・小智の

12階の冠位が制定された。

・推古天皇18年(610年)

→ 新羅の使節を迎える導者の任に土部連菟(はじのむらじうさぎ)とともに当る。

・皇極天皇3年(644年)

→ 駿河国富士川周辺で、大生部多を中心とした常世神を崇める信仰宗教団体を討伐する。

大避神社の由緒書きにはこの年(644)に秦河勝が坂越にやってきたとある。

また、千田草介氏はSala 54号(2013.8)Page14で秦河勝の没年を

大化3年(648)83歳としておられます。

このことが真実であれば生年は第29代欽明天皇25年(564)となります。

上の写真は奈良県磯城(しき)郡田原本町秦庄にある真言律宗の寺「秦楽寺」に鎮座する

秦河勝像 江戸時代初期の明暦元年(1655)の作

出典:秦楽寺の現地説明板

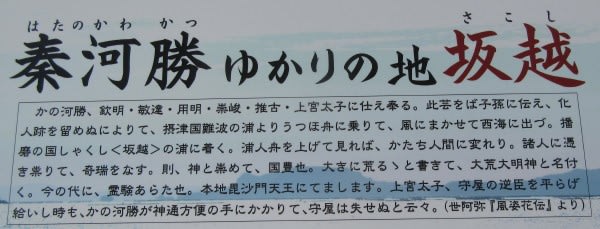

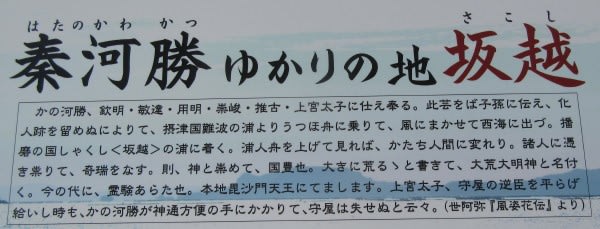

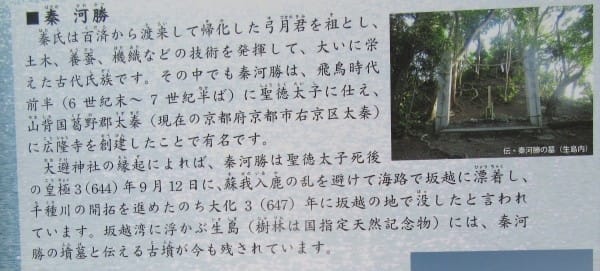

上の2枚の写真は大避神社の鳥居付近に掲示の秦河勝に関する説明板。

生島樹林

上の写真は大正13年(1924)12月9日、国指定天然記念物となった事を記念して

建設された石碑。

生島(いきしま)は周囲1.63mの小さな島であるが大避神社の禁足地として樹木の伐採が

禁止されていた為、原始の状態を良く保っています。

上の写真は宝珠山妙見寺観音堂付近から撮った生島の遠景

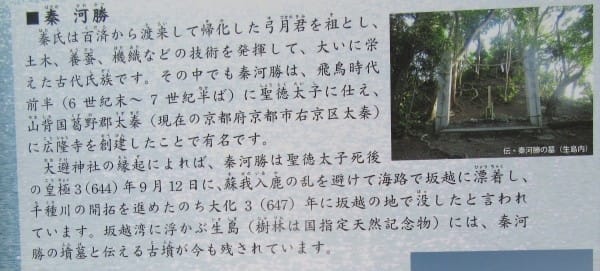

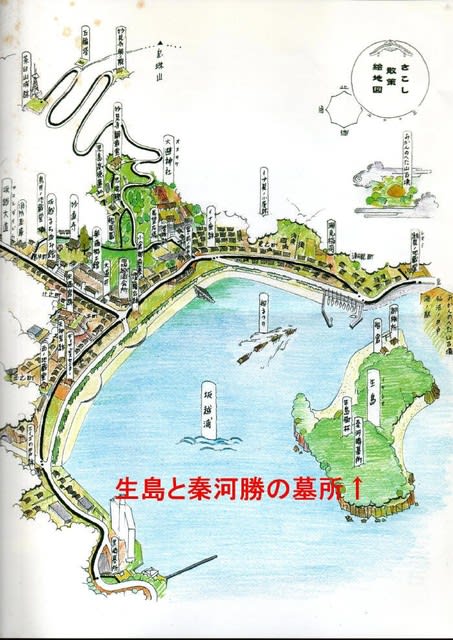

上の写真は生島が入った地図に生島の位置を明示しました。

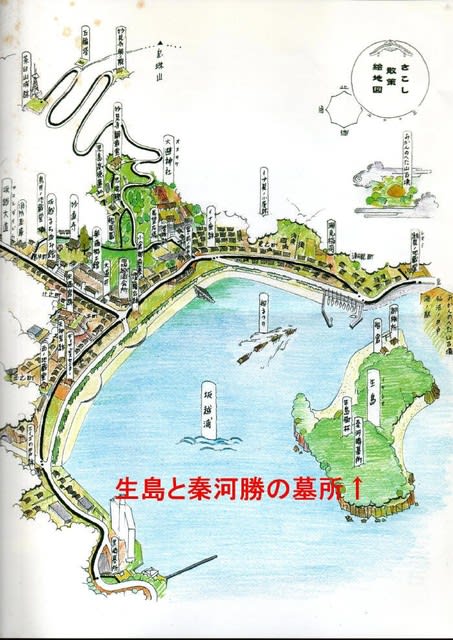

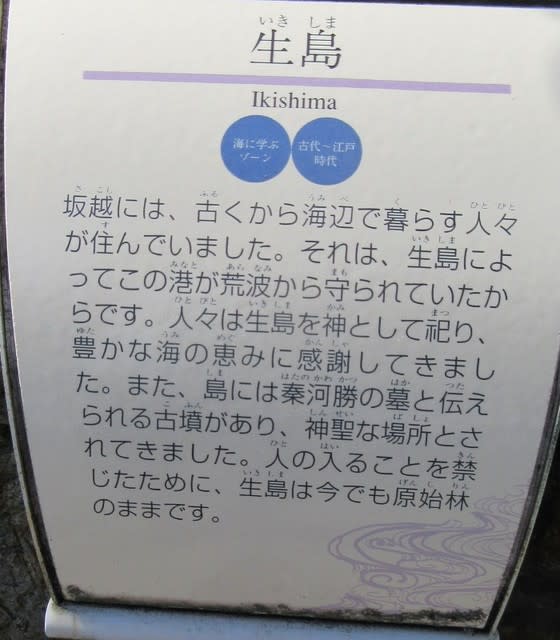

上の写真は生島の説明板

説明板には記載されていませんが坂越の三井の一つ生島の船井もあります。

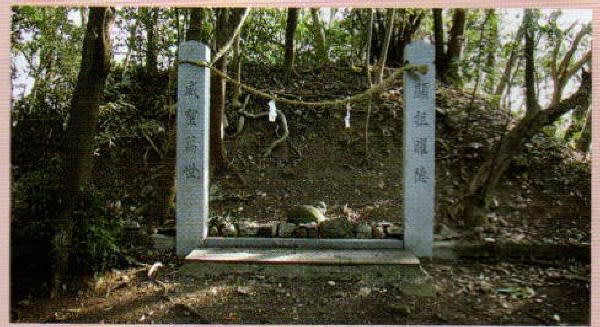

生島古墳

秦河勝は蘇我入鹿の追害を受けて皇極3年(644)難波津から船出し、坂越に漂着。

この地で没した。浦人が霊を恐れ祀ったところ、豊漁が続いたため大避神社を建立。

生島は神地となったとの伝説があります。

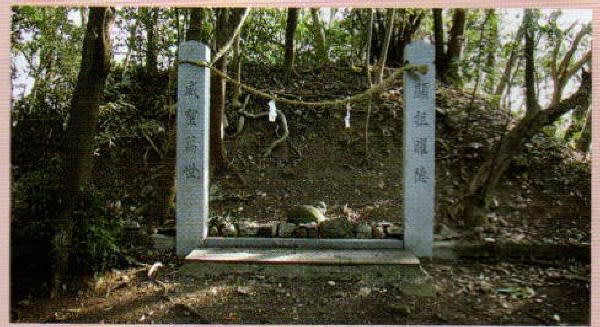

生島の西端山頂に墳形は崩壊し改変が著しいが秦河勝の墓と伝承されている径20m

の円墳が生島古墳である古墳の建造年代は古墳時代前半期(4世紀)と比定されて

いますが秦河勝の没年は皇極3年(644)から大化3年(648)頃と考えられ為

秦河勝の墓ではないと思われます。

生島の南斜面に崩壊した横穴式石室を持つ小さな古墳が2基あるそうです。

上の写真は生島古墳の現況 出典:歴史散策 坂越地区のリーフレット

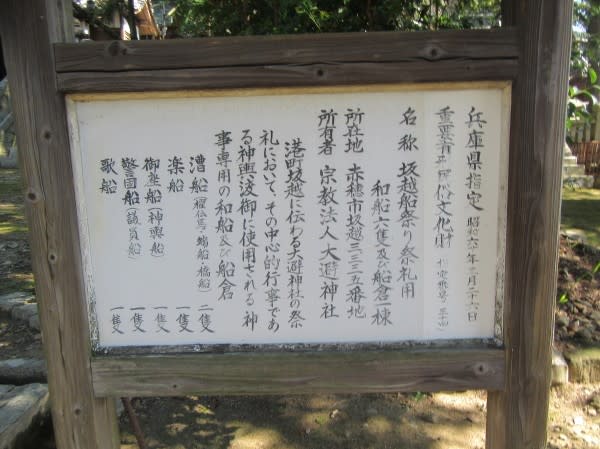

御旅所、船倉

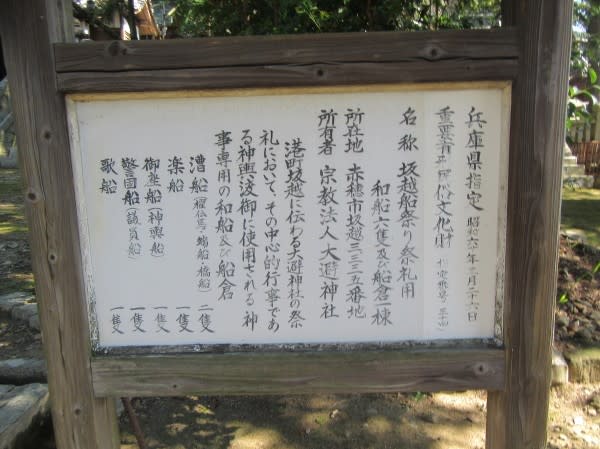

上の2枚の写真は御旅所、船倉の近景と遠景

御旅所は享保4年(1719)12月に再建されたもので内陣1間半四方、外陣3間四方

立3間の規模を持つ瓦葺の仏教様式の建物である。

祭礼に際しては内陣に神輿が安置されて神事が執り行われる。船倉は元文元年(1736)

の建築で「坂越の船祭」で使用される和船が保管されています。

船倉と祭礼用和船は昭和60年(1985)3月26日に県指定有形民俗文化財となりました。

上の写真は大避神社内に掲示の県指定有形民俗文化財に関する説明板。

聖徳太子の関連年表

秦河勝との関連で聖徳太子(574-622)関係の年表を添付しておきます。

上述したように秦河勝の生没年は564年生まれ648年没と推定

538年 仏教伝来(一説では552年)

540年 大伴金村、任那問題で失脚

552年 蘇我稲目と物部尾輿が崇仏論争

562年 新羅が任那を滅ぼす

574年 聖徳太子生誕

574年2月7日(敏達天皇3年1月1日)出生地は橘寺

577年 百済より経論、律師、禅師、仏工、寺工渡来

585年 物部守屋等 仏寺、仏像などを焼き捨てる

聖徳太子の父・橘豊日皇子が即位(用明天皇)

587年 崇仏派の蘇我馬子が物部氏を滅ぼす

588年 蘇我馬子が飛鳥寺の造営を開始

582年 蘇我馬子が崇峻天皇を謀殺

推古天皇即位

593年 聖徳太子が摂政となる、四天王寺建立開始

594年 仏教興隆の詔

600年 第1回の遣隋使を派遣

601年 斑鳩宮を造営

603年 冠位十二階を定めた

605年 諸王諸臣に、褶の着用を命じる。斑鳩宮へ移り住む

604年 十七条憲法を制定

615年 仏教を篤く信仰し「三経義疏」を著す

622年 聖徳太子死去

622年4月8日(推古天皇30年2月22日)

さらに詳細は http://en.wikipedia.org/wiki/Prince_Sh%C5%8Dtoku

連載を終えて

かなり時間を要しましたが無事に連載を完結することが出来ました。

あくまでもよそ者が書いた記事なので誤解や誤記があるかも知れません。

地元の諸賢や研究者から間違いの指摘をして頂けるとありがたい。

最後に坂越浦が受賞又は認定された事象を箇条書きしておきます。

大正13年(1924) 生島樹林 国指定天然記念物

昭和42年(1967)兵庫観光100選地 船岡園

平成8年 (1997)ひょうごランドスケープ百景

平成9年(1998) 都市景観大賞

平成10年(1999)さわやか街づくり賞

平成19年(2007)美しい日本の歴史的風土準100選

平成21年(2009)人間サイズのまちづくり賞

平成30年(2018)日本遺産「北前船の寄港地」2017年の追加認定

赤穂市坂越(さこし)に来ていました。

2018年10月14日の散策にあたっては赤穂観光周遊バス「陣たく号」を利用、

2018年10月28日の散策にあたってはレンタサイクルを利用しています。

その時に散策した場所を紹介していきます。

本日はその第31回 生島と秦河勝伝説を紹介します。

今回でこのシリーズを終了します。

秦河勝は6世紀後半から7世紀半ばにかけて大和朝廷で活動した秦氏出身の豪族。

聖徳太子の側近の一人で武人として活躍した。また猿楽の祖とも言われており、

観阿弥・世阿弥は彼の子孫を自称している。

皇極2年(643) 蘇我入鹿が斑鳩宮の山背大兄王らを襲う(焼失)という史実が

あります。秦河勝はこの危機から逃れて皇極3年(644)坂越浦の生島に辿り着き

大化3年(648)83歳まで坂越で過ごし千種川流域の土木・灌漑の指導をして

地元の発展に貢献したとの伝承があります。

生島に秦河勝の墓があり周辺の村々でも秦河勝を神格化したことから生島も神格化され

島の木々が薪として伐採されることも無く自然林として残っていった。

シリーズ過去の記事:

第1回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その1 宝性山長楽寺

第2回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その2 赤穂鉄道砂子駅跡

第3回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その3 宝寿山 西山寺

第4回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その4 浜市荒神社

第5回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その5 尼子塚

第6回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その6 坂越大橋

第7回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その7 高瀬舟船着場跡

第8回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その8 上高谷荒神社

第9回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その9 木戸門跡広場

第10回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その10 鳥井の地蔵堂

第11回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その11 第39回 坂越ふるさとまつり

第12回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その12 坂越まち並み館

第13回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その13 光明山妙道寺

第14回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その14 奥藤酒造と奥藤酒造郷土館

第15回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その15 大道井

第16回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その16 とうろん台

第17回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その17 旧坂越浦会所

第18回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その18 山崎善吾の銅像

第19回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その19 坂越浦城跡・御番所跡

第20回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その20 宝珠山妙見寺明覚院・小学校跡

第21回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その21 小倉御前之碑

第22回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その22 大避神社と2018年坂越の船祭

第23回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その23 宝珠山妙見寺

第24回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その24 児島高徳の墓

第25回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その25 縮遠居

第26回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その26 忠魂碑

第27回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その27 黒崎墓所

第28回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その28 海の駅しおさい市場「くいどうらく」でのランチ

第29回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その29 赤穂化成

第30回 赤穂市坂越 散策記 on 2018-10-14&10-28 その30 坂越の嫁入り

秦河勝伝説

聖徳太子の側近として史書に名前が出てくる*秦河勝は皇太子(聖徳太子)と親しい関係

にあった為、蘇我入鹿に睨まれ政争の難を避けるために坂越にやってきたとの伝説がある。

時期は第35代皇極天皇(在位642-645)頃と推定されています。644年に漂着か?

なお、没したのは赤穂の坂越とされ、神域の生島には秦河勝の墓(円墳)があります。

秦河勝は千種川の流域の村々の地域開発(土木・灌漑や養蚕、機織りなど技術伝達)

にも貢献したため河勝を祀るお宮が坂越をはじめ高雄木津、中山字湯ノ谷の他

30箇所以上の神社が残っている。 出典:秦氏と有年 宮下斉 ふるさと思考 16号(1988.2)

平城京跡の木簡に「赤穂郡大原郷(現在の西有年)の長谷川で鮎を釣った」との記載

注1)*秦河勝(はたのかわかつ)の別称としては秦造河勝(はたのみやつこかわかつ)

注2)秦氏は漢氏とともに渡来氏族の雄で、聖徳太子(厩戸皇子)の上宮王家に

仕えられようなったのは秦大津父(はたのおおつち)ら同族の先人が築いた

財力によると考えられます。

秦河勝は、主に『日本書紀』および『聖徳太子伝暦』に登場しており、その中で

詳しい活動が記されています。

・用明天皇2年(587年)

→ 丁未の乱では、物部守屋の追討戦に従軍し、厩戸皇子(聖徳太子)を守護しつつ

守屋の首を斬ったという。

文献には「軍政人秦造河勝」、「軍允秦造川勝」など武人

・推古天皇11年(603年)

→ 聖徳太子より弥勒菩薩半跏思惟像を賜り、蜂岡寺を建てそれを安置した。

峰岡寺は現在、京都太秦にある広隆寺である。

太秦は秦大津父がいた深草とともに秦氏が根拠地としていた場所です。

当時の秦河勝の冠位は12段階の上から3番目の「大仁」後に1段階上の「小徳」

に任ぜられています。

注)冠位十二階 推古天皇11年12月5日(604年1月11日)に初めて制定された冠位である。

大徳・小徳・大仁・小仁・大礼・小礼・大信・小信・大義・小義・大智・小智の

12階の冠位が制定された。

・推古天皇18年(610年)

→ 新羅の使節を迎える導者の任に土部連菟(はじのむらじうさぎ)とともに当る。

・皇極天皇3年(644年)

→ 駿河国富士川周辺で、大生部多を中心とした常世神を崇める信仰宗教団体を討伐する。

大避神社の由緒書きにはこの年(644)に秦河勝が坂越にやってきたとある。

また、千田草介氏はSala 54号(2013.8)Page14で秦河勝の没年を

大化3年(648)83歳としておられます。

このことが真実であれば生年は第29代欽明天皇25年(564)となります。

上の写真は奈良県磯城(しき)郡田原本町秦庄にある真言律宗の寺「秦楽寺」に鎮座する

秦河勝像 江戸時代初期の明暦元年(1655)の作

出典:秦楽寺の現地説明板

上の2枚の写真は大避神社の鳥居付近に掲示の秦河勝に関する説明板。

生島樹林

上の写真は大正13年(1924)12月9日、国指定天然記念物となった事を記念して

建設された石碑。

生島(いきしま)は周囲1.63mの小さな島であるが大避神社の禁足地として樹木の伐採が

禁止されていた為、原始の状態を良く保っています。

上の写真は宝珠山妙見寺観音堂付近から撮った生島の遠景

上の写真は生島が入った地図に生島の位置を明示しました。

上の写真は生島の説明板

説明板には記載されていませんが坂越の三井の一つ生島の船井もあります。

生島古墳

秦河勝は蘇我入鹿の追害を受けて皇極3年(644)難波津から船出し、坂越に漂着。

この地で没した。浦人が霊を恐れ祀ったところ、豊漁が続いたため大避神社を建立。

生島は神地となったとの伝説があります。

生島の西端山頂に墳形は崩壊し改変が著しいが秦河勝の墓と伝承されている径20m

の円墳が生島古墳である古墳の建造年代は古墳時代前半期(4世紀)と比定されて

いますが秦河勝の没年は皇極3年(644)から大化3年(648)頃と考えられ為

秦河勝の墓ではないと思われます。

生島の南斜面に崩壊した横穴式石室を持つ小さな古墳が2基あるそうです。

上の写真は生島古墳の現況 出典:歴史散策 坂越地区のリーフレット

御旅所、船倉

上の2枚の写真は御旅所、船倉の近景と遠景

御旅所は享保4年(1719)12月に再建されたもので内陣1間半四方、外陣3間四方

立3間の規模を持つ瓦葺の仏教様式の建物である。

祭礼に際しては内陣に神輿が安置されて神事が執り行われる。船倉は元文元年(1736)

の建築で「坂越の船祭」で使用される和船が保管されています。

船倉と祭礼用和船は昭和60年(1985)3月26日に県指定有形民俗文化財となりました。

上の写真は大避神社内に掲示の県指定有形民俗文化財に関する説明板。

聖徳太子の関連年表

秦河勝との関連で聖徳太子(574-622)関係の年表を添付しておきます。

上述したように秦河勝の生没年は564年生まれ648年没と推定

538年 仏教伝来(一説では552年)

540年 大伴金村、任那問題で失脚

552年 蘇我稲目と物部尾輿が崇仏論争

562年 新羅が任那を滅ぼす

574年 聖徳太子生誕

574年2月7日(敏達天皇3年1月1日)出生地は橘寺

577年 百済より経論、律師、禅師、仏工、寺工渡来

585年 物部守屋等 仏寺、仏像などを焼き捨てる

聖徳太子の父・橘豊日皇子が即位(用明天皇)

587年 崇仏派の蘇我馬子が物部氏を滅ぼす

588年 蘇我馬子が飛鳥寺の造営を開始

582年 蘇我馬子が崇峻天皇を謀殺

推古天皇即位

593年 聖徳太子が摂政となる、四天王寺建立開始

594年 仏教興隆の詔

600年 第1回の遣隋使を派遣

601年 斑鳩宮を造営

603年 冠位十二階を定めた

605年 諸王諸臣に、褶の着用を命じる。斑鳩宮へ移り住む

604年 十七条憲法を制定

615年 仏教を篤く信仰し「三経義疏」を著す

622年 聖徳太子死去

622年4月8日(推古天皇30年2月22日)

さらに詳細は http://en.wikipedia.org/wiki/Prince_Sh%C5%8Dtoku

連載を終えて

かなり時間を要しましたが無事に連載を完結することが出来ました。

あくまでもよそ者が書いた記事なので誤解や誤記があるかも知れません。

地元の諸賢や研究者から間違いの指摘をして頂けるとありがたい。

最後に坂越浦が受賞又は認定された事象を箇条書きしておきます。

大正13年(1924) 生島樹林 国指定天然記念物

昭和42年(1967)兵庫観光100選地 船岡園

平成8年 (1997)ひょうごランドスケープ百景

平成9年(1998) 都市景観大賞

平成10年(1999)さわやか街づくり賞

平成19年(2007)美しい日本の歴史的風土準100選

平成21年(2009)人間サイズのまちづくり賞

平成30年(2018)日本遺産「北前船の寄港地」2017年の追加認定