2月21日

育苗器を自作しました。

家庭菜園の育苗器を見てみるとそれなりに高価です。

(温度調整をするサーモスタット部の価格が大部分のようですが・・)

家に有った材料を使って育苗器を作りました。

育苗器・作り方の説明

<材料>

・お菓子などの四角いカン2個(サブレ、せんべいなどが入っていた箱)

・食器の水きりケースのフタ(食器乾燥機にしたため使わなくなったもの)

・保温電球20W(以前ひよこを育てていた電球で光の出ないペット用電球)

・電球用ソケット

・電源ケーブル

・コンセントプラグ

・電源スイッチ

・スポンジ材(荷物が送られて来たときに中に緩衝材として入っていたもの)

<工具>

・ドリル

・ニッパー

・ドライバー

完成した育苗器です

<作り方>

カンに穴をあけます。

あけた穴に電源ケーブルを通します。

電源ケーブルに、・電球用ソケット・電源スイッチ、コンセントプラグ、電球を取り付けます。

保温効果を上げるためにカンの内部側面にスポンジ材を施します。

(カン底の外側全体にも薄めのスポンジ材を貼り付けました)

熱源ユニットが出来上がりました。

熱源ユニットの上に一回り大きめのカンをおきます。

食器の水きりケースのフタを乗せて完成です。

テストで電源を入れて温度計で測定すると内部の温度は室内温度+10度くらいでした。

温度調整は、フタをずらして(隙間を空けて)空気の量を変えます。

温度計で内部の温度を測定、調整しながら育苗したいと思います。

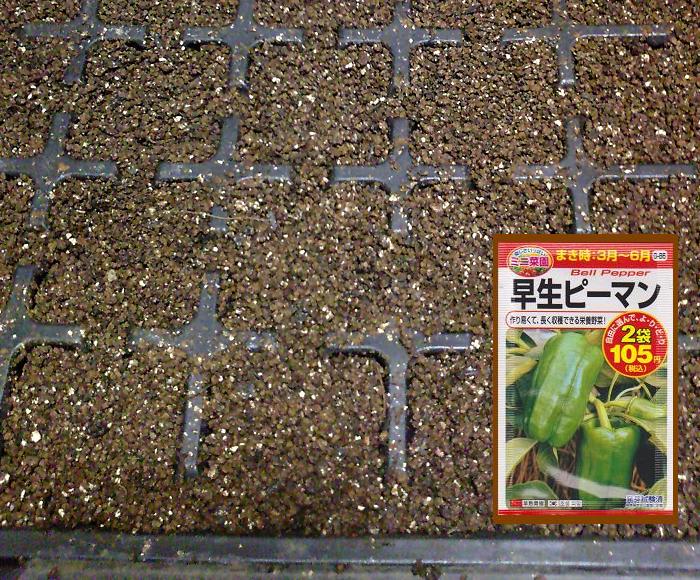

これから、トマト、ナス、キュウリ、ピーマンなどの苗を育てる時期になるための準備と

節約のための自作作業です。

その時々でいろいろと対策が必要と痛感しました。

その時々でいろいろと対策が必要と痛感しました。