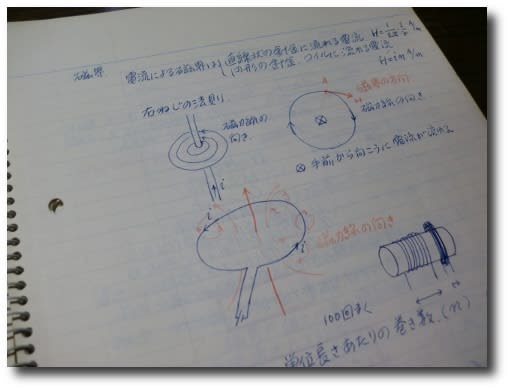

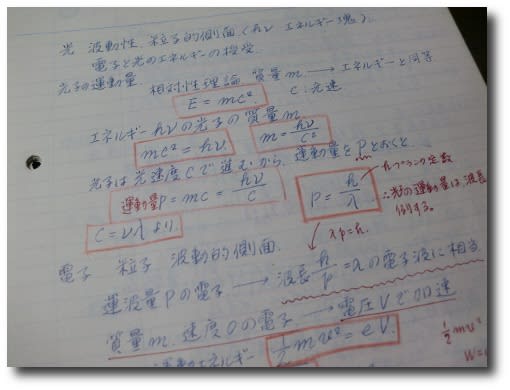

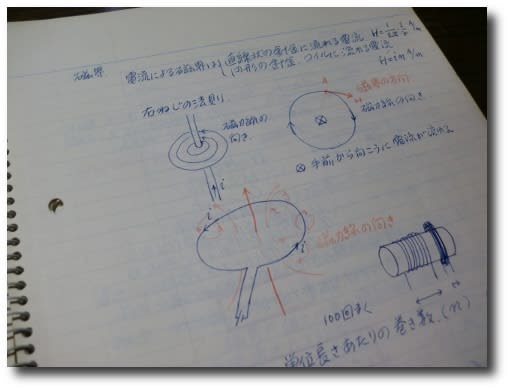

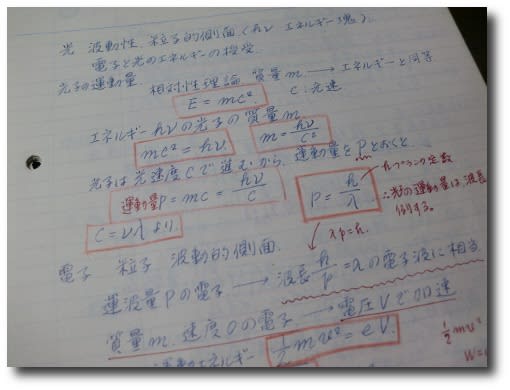

本棚の整理をしていた時に、最上段の棚から高校生の頃のノートを見つけました。数冊のノートのうち、物理は高三の頃のもの。「物理vol.4」とタイトルを付けた、コクヨのフィラーノートです。ちょうど電磁気の章に入った頃のもので、電流による磁界や磁化などについて万年筆で図解と数式を書いています。

思い出しました。高二の時の物理の先生は、教科書を生徒に音読させ、太字の用語を黒板に丁寧に書き、質問は? と言って次に進んで行くやり方で、サッパリわからなかったのでした。おかげで、物理の成績はパッとせず、受験科目に物理があることを思うと、憂鬱になるのでした。

ところが、高三になったときに、物理担当の先生が代わりました。新しい先生は、理科センターから現場復帰したばかりのジェントルマンで、最初の時間に小テストをして生徒たちの理解度の惨状に眉をしかめ、おもむろに「単位と次元」の説明を始めたのでした。あの時、「わかる、これならわかる!」と痛切に思った覚えがあります。先生によって、教え方がこれほど違うものかと思うと同時に、教える力は理解の深さなんだと気づいたものでした。

テストの答案もはさんでありました。第二学期末考査物理問題、11月27日に実施しています。二ヶ所ほど計算を間違えていますが、なんとか理系らしい点数に回復しているようです。

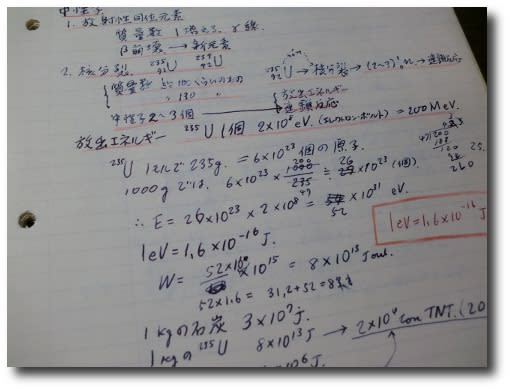

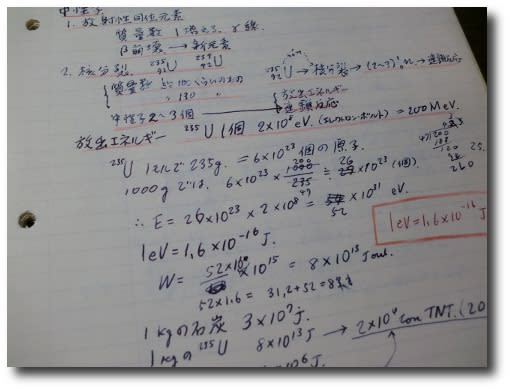

この物理のノートの最後は、原子の構造のところで、同位元素の分離の方法や中性子、核分裂と放射エネルギー、ウラン濃縮、核分裂、減速剤、冷却材と発電、などの記述で終わり、あとは問題演習が続いています。ふーむ、先生はもしかすると原子力エネルギーに未来を夢見ていたのかもしれない。父親がヒロシマの入市被曝者で、被曝二世にあたる当方は、原子力に対して最初から強い偏見がありましたが、友人の一人が原子力工学科に進んだのは、もしかするとこのあたりの影響があったのかもしれません。

このノートの末尾には、ノートを忘れた時のものらしい世界史の授業の断片も残っています。これも興味深いものですが、今回は割愛。

思い出しました。高二の時の物理の先生は、教科書を生徒に音読させ、太字の用語を黒板に丁寧に書き、質問は? と言って次に進んで行くやり方で、サッパリわからなかったのでした。おかげで、物理の成績はパッとせず、受験科目に物理があることを思うと、憂鬱になるのでした。

ところが、高三になったときに、物理担当の先生が代わりました。新しい先生は、理科センターから現場復帰したばかりのジェントルマンで、最初の時間に小テストをして生徒たちの理解度の惨状に眉をしかめ、おもむろに「単位と次元」の説明を始めたのでした。あの時、「わかる、これならわかる!」と痛切に思った覚えがあります。先生によって、教え方がこれほど違うものかと思うと同時に、教える力は理解の深さなんだと気づいたものでした。

テストの答案もはさんでありました。第二学期末考査物理問題、11月27日に実施しています。二ヶ所ほど計算を間違えていますが、なんとか理系らしい点数に回復しているようです。

この物理のノートの最後は、原子の構造のところで、同位元素の分離の方法や中性子、核分裂と放射エネルギー、ウラン濃縮、核分裂、減速剤、冷却材と発電、などの記述で終わり、あとは問題演習が続いています。ふーむ、先生はもしかすると原子力エネルギーに未来を夢見ていたのかもしれない。父親がヒロシマの入市被曝者で、被曝二世にあたる当方は、原子力に対して最初から強い偏見がありましたが、友人の一人が原子力工学科に進んだのは、もしかするとこのあたりの影響があったのかもしれません。

このノートの末尾には、ノートを忘れた時のものらしい世界史の授業の断片も残っています。これも興味深いものですが、今回は割愛。