滝の拝に関連していくつかBlogを綴ってきましたが、肝心の滝の拝をテーマにして書いてこなかったので・・・

右の階段状の所を鮎が遡上していきます。

滝の拝にかかる橋。橋の南側から撮っています。

滝の拝は古座川の支流・小川(こがわ)の上流にあり、初めて訪れた人はこの奇岩に驚きます。

こちらは橋の上・北側の小さな滝の壷にあたる所。

こちらが南側の様子です。

鮎釣りをしている人がいるのですが、判りますか?

友釣りではなくて、引っ掛け釣りです。

北側を遠くまで見た様子、こちらも鮎釣りをしている人がいますが、コチラの人は友釣りをしています。

ツルツルの岩に丸い穴、ツルツルの岩は川の流れでこうなったと説明がつくのですが、どのようにして丸い穴がここそこに出来たのか不思議です。

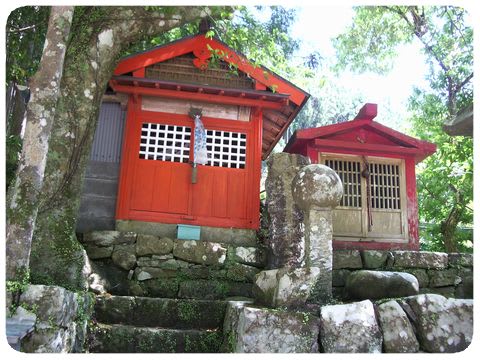

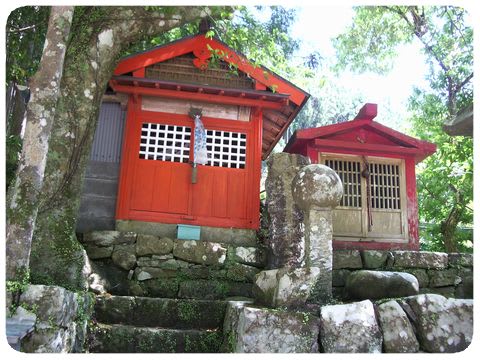

橋を渡ったところに小さな祠がありました。

せっかくですが、何て書いてあるか判りかねます。

金(こん)ぴらさんの由来

水・農・薬など命の神さまとして信仰されています。

1828年讃岐の国から御神体をお迎えして、ここから見える金ぴらの森にお堂がありました。(文章としてつながってない)

明治の頃、堂守りの根木賢助が夢のお告げを受けて占を受けた末、ここへ御遷宮したといわれています。

紀伊の国東牟婁郡(旧)小川村

金(こん)ぴらさん

皇紀二千六百五拾二年六月九日吉日

皇紀2652年は今から15年前ですから、15年でこんなに読めなくなるようなものを作ったことになります。

後半は・・・ 伝記 滝の拝太郎

大昔 沛太郎が大小のくぼみを岩に九百九十九掘りました。千壷目に深い壷を掘りに這入ったきり出てこなかったそうです。滝の沛の人達は遺言通りの五輪の塔を建てました。塔のひな型をほりつけた面を下側にした岩が川底に沈んでいます。

由来と伝説の里はなしを根木直温氏の語りの通りに之を書き一句添

地蔵さんもじっときき入る里はなし

万福天水蓮

伝記ですからこの丸い穴がどのようにして出来たのかの科学的な説明ではありません。

駐車場の上に変わった案内板がありました。

沢山の滝があるものです。ついでに地図も書いておいてくれたら良かったのに。

右の階段状の所を鮎が遡上していきます。

滝の拝にかかる橋。橋の南側から撮っています。

滝の拝は古座川の支流・小川(こがわ)の上流にあり、初めて訪れた人はこの奇岩に驚きます。

こちらは橋の上・北側の小さな滝の壷にあたる所。

こちらが南側の様子です。

鮎釣りをしている人がいるのですが、判りますか?

友釣りではなくて、引っ掛け釣りです。

北側を遠くまで見た様子、こちらも鮎釣りをしている人がいますが、コチラの人は友釣りをしています。

ツルツルの岩に丸い穴、ツルツルの岩は川の流れでこうなったと説明がつくのですが、どのようにして丸い穴がここそこに出来たのか不思議です。

橋を渡ったところに小さな祠がありました。

せっかくですが、何て書いてあるか判りかねます。

金(こん)ぴらさんの由来

水・農・薬など命の神さまとして信仰されています。

1828年讃岐の国から御神体をお迎えして、ここから見える金ぴらの森にお堂がありました。(文章としてつながってない)

明治の頃、堂守りの根木賢助が夢のお告げを受けて占を受けた末、ここへ御遷宮したといわれています。

紀伊の国東牟婁郡(旧)小川村

金(こん)ぴらさん

皇紀二千六百五拾二年六月九日吉日

皇紀2652年は今から15年前ですから、15年でこんなに読めなくなるようなものを作ったことになります。

後半は・・・ 伝記 滝の拝太郎

大昔 沛太郎が大小のくぼみを岩に九百九十九掘りました。千壷目に深い壷を掘りに這入ったきり出てこなかったそうです。滝の沛の人達は遺言通りの五輪の塔を建てました。塔のひな型をほりつけた面を下側にした岩が川底に沈んでいます。

由来と伝説の里はなしを根木直温氏の語りの通りに之を書き一句添

地蔵さんもじっときき入る里はなし

万福天水蓮

伝記ですからこの丸い穴がどのようにして出来たのかの科学的な説明ではありません。

駐車場の上に変わった案内板がありました。

沢山の滝があるものです。ついでに地図も書いておいてくれたら良かったのに。