更新が滞っていました。

目が疲れやすくなって、画像の処理等がしんどくなって来ました。

今日は、日部神社です。

最寄り駅のJR鳳駅から1.5kmほど南にあります。

入口の鳥居です。

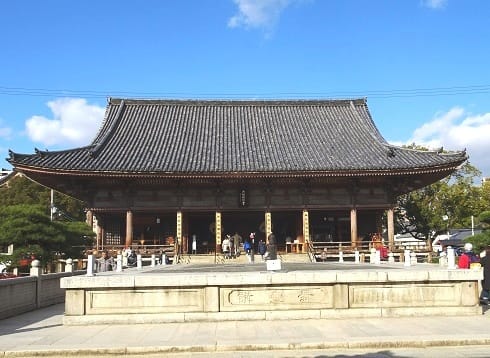

拝殿です。

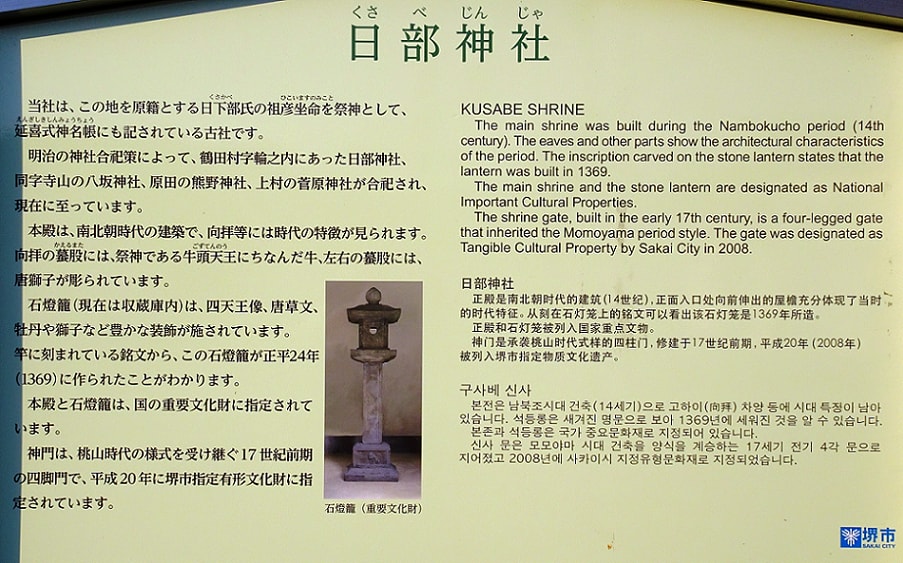

日部神社

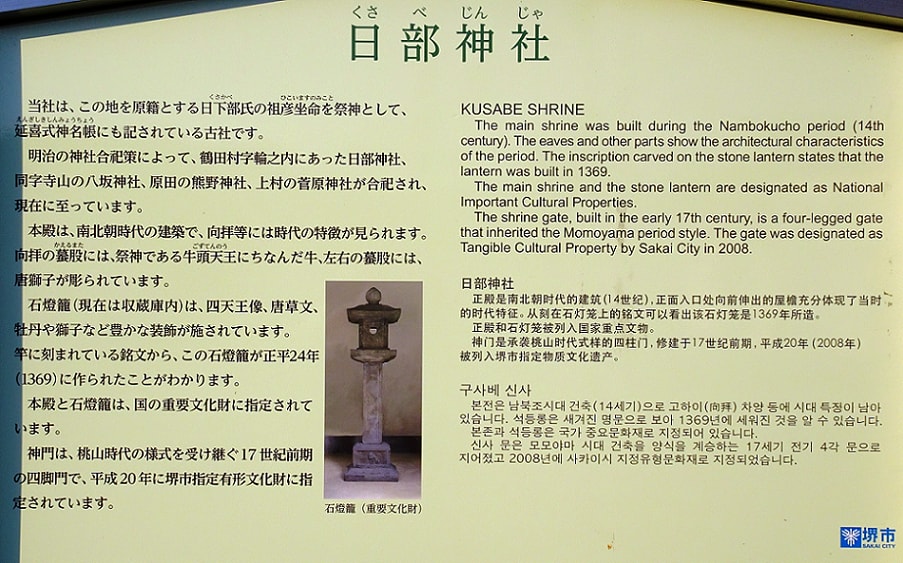

・この地を原籍とする日下部氏の祖彦坐命を祭神とする延喜式内社です。

・神武天皇も祭神で、これは「記紀」に日下で神武天皇が長髄彦と戦った伝承によるそうです。更に当神社は神武天皇御東征の砌(みぎわ)上陸された日下の蓼津は此の地なりと古事記伝に記されていると言います。

・現社地は明治末期に北へ300m程遷座していると言います。旧地の1km程東南東に等乃伎神社(1/19に掲載)が鎮座しており、等乃伎神社、日部神社、金剛山頂は一直線に並び、冬至の日の出線だそうです。

本殿は南北朝時代の建築で国の重要文化財に指定されています。

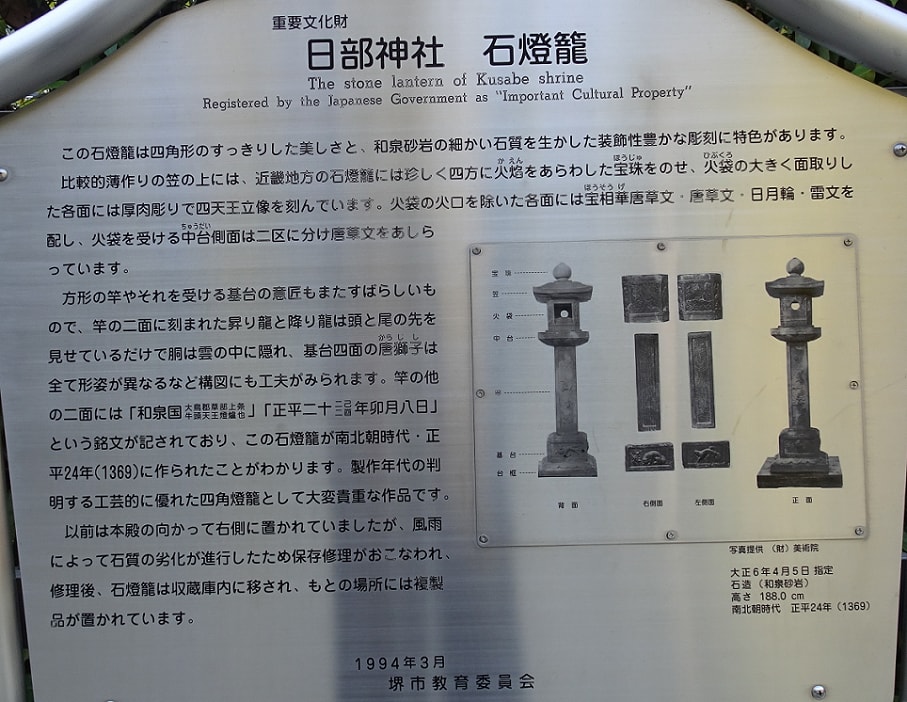

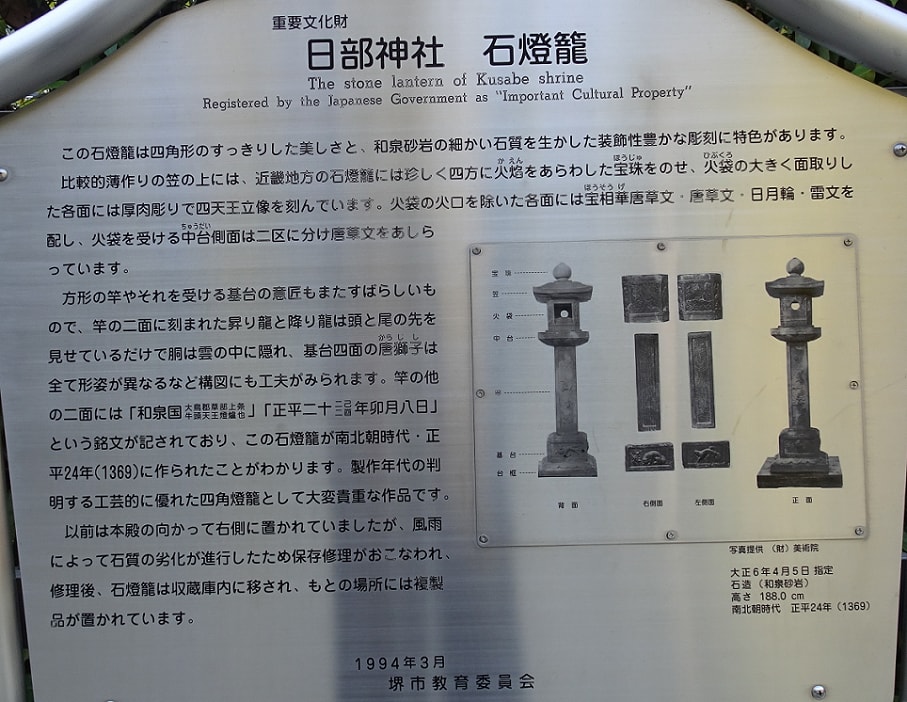

石灯籠も銘文から1369年に作られた事が分かるそうで、同じく国の重要文化財に指定されています。

結構、すごいですね。

また、神話の時代には太陽信仰に関わるお話が多い様に思います。

目が疲れやすくなって、画像の処理等がしんどくなって来ました。

今日は、日部神社です。

最寄り駅のJR鳳駅から1.5kmほど南にあります。

入口の鳥居です。

拝殿です。

日部神社

・この地を原籍とする日下部氏の祖彦坐命を祭神とする延喜式内社です。

・神武天皇も祭神で、これは「記紀」に日下で神武天皇が長髄彦と戦った伝承によるそうです。更に当神社は神武天皇御東征の砌(みぎわ)上陸された日下の蓼津は此の地なりと古事記伝に記されていると言います。

・現社地は明治末期に北へ300m程遷座していると言います。旧地の1km程東南東に等乃伎神社(1/19に掲載)が鎮座しており、等乃伎神社、日部神社、金剛山頂は一直線に並び、冬至の日の出線だそうです。

本殿は南北朝時代の建築で国の重要文化財に指定されています。

石灯籠も銘文から1369年に作られた事が分かるそうで、同じく国の重要文化財に指定されています。

結構、すごいですね。

また、神話の時代には太陽信仰に関わるお話が多い様に思います。