7. まちかどの物語をきく:風景との対話

(1)気になる建物、まちかど

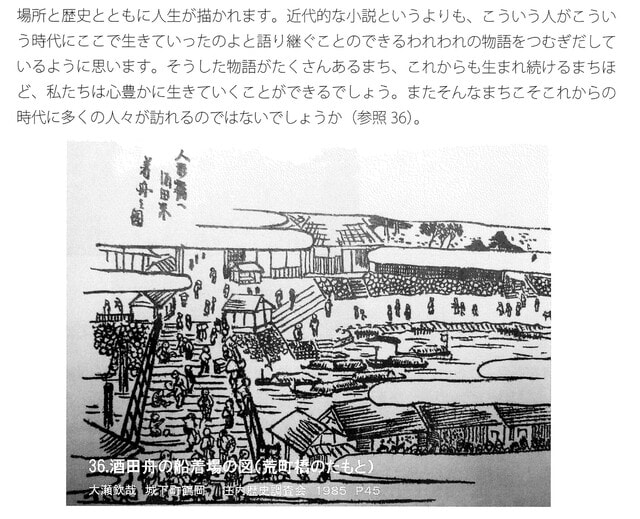

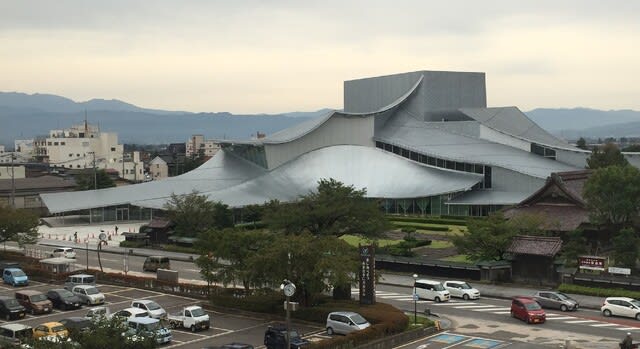

私たちのまちの中には、周囲から抜きんでて強い印象を与えるランドマークと呼ばれるものがいくつかあります。鶴岡でいうと、歴史的中心部にあって、大きくて目立つ文化センター(荘銀タクト)のような建物、酒田でいうと、新井田川の橋詰に特徴的な屋並をつくる山居倉庫のようなものです。また鶴岡駅前にツインタワーとしてそびえる再開発ビル(マリカ東館と西館)、あるいは酒田駅前に高層のホテル、住宅と図書館などの文化施設の複合体、ミライニも代表的なランドマークです。

左は荘銀タクト(鶴岡)、右は山居倉庫(酒田)

そういったランドマークが地域風景をつくるうえで、無視することのできない大切な要素になることは論を待ちません。ただ私がここで、扱おうとしているのは、まちのみんなが知っている目立っ建物(ランドマーク)ではなく、個人にとって「少し気になる建築」あるいは「ちょっと気になるまちかど」のことです。

気になるまちかどの対象は人によって違うことになります。個人的な思い出に結びついている場合もあるでしょう。あるいは幼いときから大人になった今日までその前を通っているが、何か他の建物とは違うものを感じるという場合もあるかもしれません。

私の場合は、どうしてもまちのところどころにある、歴史的なたたずまいを持つ建築が気になってしまいます。私は、2005年に東北公益文科大学大学院に研究室を持ちましたが、それ以来折に触れ鶴岡や酒田など庄内のまちをぶらぶら歩くようになりました。この地域は、空襲にあっていないこともあり、ポツンぽつんと面白い歴史的建築がある。そういう建築は、よそ者である私に、この地域はどういう歴史があり、また何を大切にしながら人々が暮らしているのかを語り掛けてくれます。

例えば一つの気になる建築があるとします。私のようなよそ者の目に留まるということは、何か周りとは違う雰囲気を持っているということです。そういう建物には、曰くがあるはず・・・言い換えると作った人の特別の思いや、そうなったいきさつが閉じ込められているはずです。どういう人がどういう経緯でつくったのか、あるいはその後どのように使われてきたのか、知りたくなります。また大変手の込んだディテールがある場合。これは建て主の思いであったり、またつくった職人の気持ちが込められていたり、その両方であったりするでしょう。そこに込められた意匠の意味や、技法など、興味は尽きません。またそれが作られた時代性というのもあるでしょう。当然、素材や技法には地域の特徴が出ます。

そのような様々な事柄を、建物は私に語り掛けてきます。そういう建築の声に、耳を傾けることで、私は庄内のまちを良く知り、関心を深めていくことができます。

もちろん、歴史的建築だけでなく、気になるまちかどはあります。写真の建物は、「歴史的」というほど古いものではないと思いますが、とても惹きつけられるものがあります。この建築の場合には、設計者にあってお話を聞きたいというのが、私の気持ちです。

これは地元の人にとっても同じだと思います。ふと気になる建物や街角の風景に出会ったときに、自分が何に惹きつけられているのか、立ち止まって考えてみることも、意味があるのではないでしょうか。そこからまちの歴史やくらしを知ることが、まちを誇りに思う気持ちにつながっていくはずです。

自分の気になる建物や街角の声に耳を傾ける、そして語られる物語をより深く理解するために、その建物などについて詳しく調べてみる・・・そういった活動をすることで、いつもの見慣れた風景の中に特別の彩を見出すことができます。風景との対話により、自分とその場所とのかかわりをより深めていくといってもよいでしょう。

戦災に会わず、歴史的なものが多く残るまちには、多くの気になる建物や場所との出会いがあります。鶴岡のまちで、私が気になり、また研究室で長くかかわることになったのが次の2つの建物です。

(2)旧小池薬局恵比寿屋本店(参考:事例研究)

鶴岡の中心部を、市役所でまちづくりの先頭に立っているHさんと歩いていた時のことです。ふと、古い薬局があることに気付きました。RCの建物で、いわゆるアールデコの意匠を纏っています。1930年代前後からはやったスタイルです。鶴岡にもあったんだ、面白い建築ですねと、Hさんに話したら、彼も面白がって、中を見せてもらえるか頼んでみますといって中に入っていきました。彼は私とは違い行動派です。

そこから、私と旧小池薬局恵比寿屋本店の付き合いが始まりました。オーナーの小池F子さんが誇らしげに語ってくれた昔話を聞いてまず驚きました。この小池薬局が、薬の「宝丹」を東北一売ったというのです。宝丹は(株)守田宝丹が明治期に売り出したお薬で、日露戦争では「征露丸」とともに兵士が常用した薬です。

私は大変驚きました。東京の上野にある守田宝丹の本店ビルを設計したのが私だったからです。不思議な縁を感じました。自分がこの旧小池薬局恵比寿屋本店を通して、この地にもつながっていることを感じました。

その日をきっかけにF子さんから、守田宝丹から送られた立派な看板のことを伺ったり、建物の中も見せていただけるようになりました。残念なことにF子さんはしばらくして亡くなられ、新しいオーナーさんが建物を引き受けられましたが、大変価値のある建物なので、引き続き調査をさせていただき、国の登録文化財にすることができました。

地元でも建物の価値を認識してくださり、市民や商店街、地元建築士会の皆さんと活用策を愉しく考えるイベントを催したりしました。今は、商店街の若い方々が中心になり、様々な催しで活用しています。

私たち研究室でやれたことは「建物の価値を明らかにして、みんなに知ってもらう」ということだけでした。建物の価値については簡単な所見にまとめました。教育委員会と相談し、オーナーさんの理解も得たうえで、数年前に国の登録文化財に申請しました。

大切なのは活用していくことですが、今後の地元の若いまちづくりリーダーの方々の活動に注目しています。

(3)イチローヂ商店(参考:事例研究)

私が大学に研究室を持つ以前、初めて鶴岡に来た1990年代から気になっていたのがイチローヂ商店です。

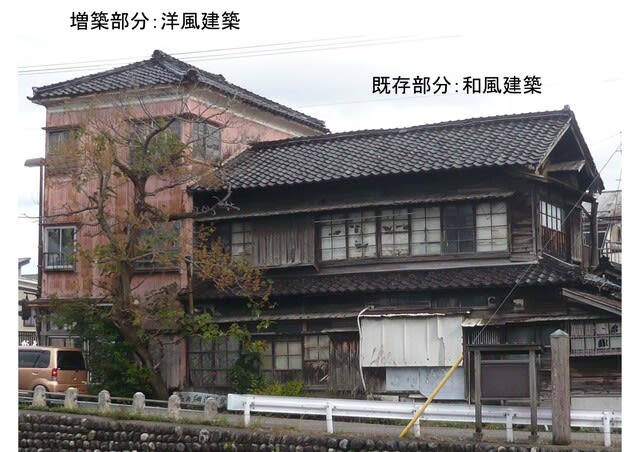

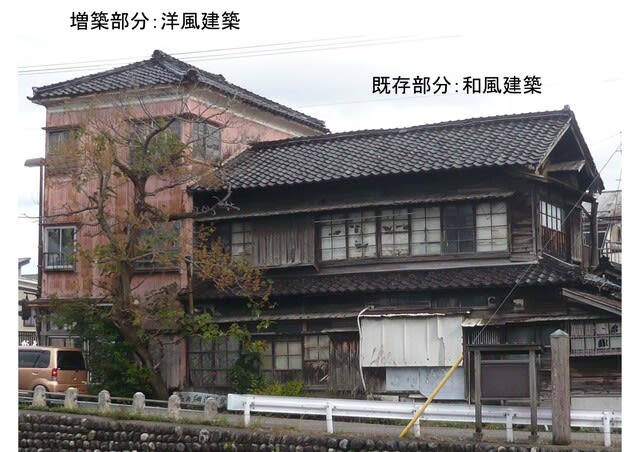

内川にかかる大泉橋のたもと、橋詰めにある不思議な3階建ての建物です。3階建ての塔状の洋館と、後ろにある2階建ての和館が組み合わされています。赤いトタンで覆われている洋館の1階は陶器屋さん。木造の和館はお住いのようです。

調べてみると、昭和初期に橋をかけ替えたころに、三階建ての洋館はできていました。背後の和館はその前から古い写真に登場していました。中の構造を調べると、道路側にある3階建ての洋館の一部は、和館の構造体の上に不思議な形で載せられていることが分かりました。

洪水で流されて新しく鉄筋コンクリート造の橋ができるのに合わせて、どうしても3階建ての洋館を建てたかったのだろうと思いました。木造建築がほとんどの時代に、3階建ての洋館は目立ったはずです。しかも橋詰というのは、まちにとっても特別な場所です。橋に面したコーナーには立派なショウウインドウがありました。

この建物には、洋館を建てた方の息子さんと思われる方が住んでおられましたが、私が鶴岡に関係するようになった頃、お亡くなりになりました。このままだと空き家になり、取り壊しになる可能性が高いと思われました。

私たちは、地元商店街の方々や、建築士会の人たちと建築調査をするとともに、空き家になる運命にあった建物の再生計画を立てました。ただ、この敷地のうえには都市計画道路が都市施設として指定されており、木造2階までしか建てられないことが分かりました。木造3階建てのこの建物は建築基準法でいう既存不適格建築であり、大規模な改修はできません。大きなハードルを前に、どうすればいいか頭を抱えることになりました。

そんな折、土地と建物を買ってくださる方が現れ、貸しスペースとしての改修が行われました。建築基準法をどのようにクリアしたのかは、わかりませんが、残念なのは、洋館の外観なども「和風」になり、川に向いたショウウインドウもなくなってしまいました。もちろん壊されなくてよかったという思いですが、それまでの「異彩の輝き」が、全くなくなってしまったことは残念でした。

しかしこの大泉橋の橋詰に不思議な建築物があったということは、人意図の記憶に残り続けると思います。橋詰というのは、日常空間であるまちが、川という異空間と出会う場所です。鶴岡出身の藤沢周平氏も橋詰という場所の特異性を前提に、男女の出会いの物語を描いています(藤沢周平1983『橋物語』)。今後、どういう物語が、この橋詰で生まれていくのか・・・そう思うと、この場所は、私にとって気になり続ける場所であり、多くの人にとっても多彩な物語を聞くことができる場所であり続けると思います。

(4)まちかどの物語を多く持つこと

最近長野県の松本市を訪ねました。訪れて驚いたのは、実に「気になる建物」がまちにあふれていることでした。私のような一介の旅人にも、多くのことを語り掛けてくる建物が、たくさんあるのです。

わかりやすい例を挙げると、下のようなミニお城建築。

当然賛否はある(私は賛の方です)でしょうが、いつだれがなんでこんな建築をつくったのか、知りたいと思いました。市民はみんな知っているのかもしれません。ただ中途半端な気持ちでつくれるようなものではないので、つくった方の並々ならぬ気持ちが伝わってきます。こういう建築のいきさつを多くの人たちが賛否を含め共有できることが大事だと思います。

もう一つだけ例をあげます。玄関わきに洋館がくっついています。

仮に先ほどの例が、「お城を商店の上に乗せるのはおかしい」といわれるのであれば、この建築も「和館にとってつけたような洋館はおかしい」となると思います。しかし、玄関わきに洋風の応接室をくっつけることは、大正から昭和初期にかけて大流行でした。したがって私たちの目にもある意味おなじみなので、不思議な感じはしないのだと思います。

良い悪いという論争も楽しいのですが、いずれにせよ、松本のまちには、このような気になる建築であふれていました。またそれらがみんな、きちんと活用されています。歩いて楽しいまちです。

まちの中に、それぞれの人が気になる建物やまちかどがたくさんあり、それに親しみを覚えるとしたら、その人とまちは、深くつながっていくのではないでしょうか。そういうまちに、人々は愛着を感じ、大切にしたいと思っていくのだと思います。

私の場合には、建築になってしまいますが、人によってはお店(の食べ物や売っているもの)だったり、橋や樹木だったりするのかもしれません。また、まちの名物おじさんが気になるという場合もあるでしょう。気になるまちかどを多く見付け、それとかかわっていくことで、まちともっと繋がっていきたいものです。

地域風景を構想するー建築で風景の深みをー

1.はじめに

2.暮らしの環境を風景から考える

3.ときの中で考えるー奥行きのある風景ー

事例研究:日和山小幡楼

4.場所の文脈を知るー土地に根差した風景ー

事例研究:鶴岡市立藤沢修平記念館

事例研究:庄内町ギャラリー温泉町湯

事例研究:風間家旧別邸無量光苑釈迦堂ティーハウス

5.まちとの関係を作るーみちに展開する風景ー

事例研究:幕張ベイタウン・コア

事例研究:世田谷区就労支援施設すきっぷ

事例研究:府中崖線 はけの道の再生

6.営みの表象を守るー風景としてのまち並みー

事例研究:羽黒修験の里 門前町手向

7.まちかどの物語を聞くー風景との対話ー

事例研究:旧小池薬局恵比寿屋本店 登録文化財

事例研究:イチローヂ商店

8.まちを川に開くー川と暮らしの風景ー

事例研究:連続講座内川学

事例研究:鶴岡商工会議所

9.中心部にコモンズをつくるーもう一つの風景ー

事例研究:鶴岡まちなかキネマ

高谷時彦

建築・都市デザイン

Tokihiko TAKATANI

architecture/urban design