訪問日 令和6年9月25日

淨瑠璃山 醫王院 淨光寺

真言宗豊山派の寺院

別名:雁田薬師、妻恋薬師

仁王門

久し振りになるが、3度目の訪問になる

仁王門横の説明機のスイッチを押すと境内に大音量で流れる

仁王像

雁田薬師には七不思議というものがある

「七不思議 其の五」に、土中から掘り出された紅白の仁王像もその一つ

二人の仏師によって彫られたためで、色も縁起の良い赤と白に塗られている

参道の石段

「七不思議 其の四」に自然石の石段がある

一見雑然としているが、下の方から体を低くして見上げると、石段の鼻先が一直線に揃っている

石段横に安置されている石仏

薬師堂(重要文化財)

室町時代の応永15年(1408年)の建立

「七不思議 其の一」には、この時代に施薬院が置かれ、薬師堂が建立されたことがそもそも不思議だという

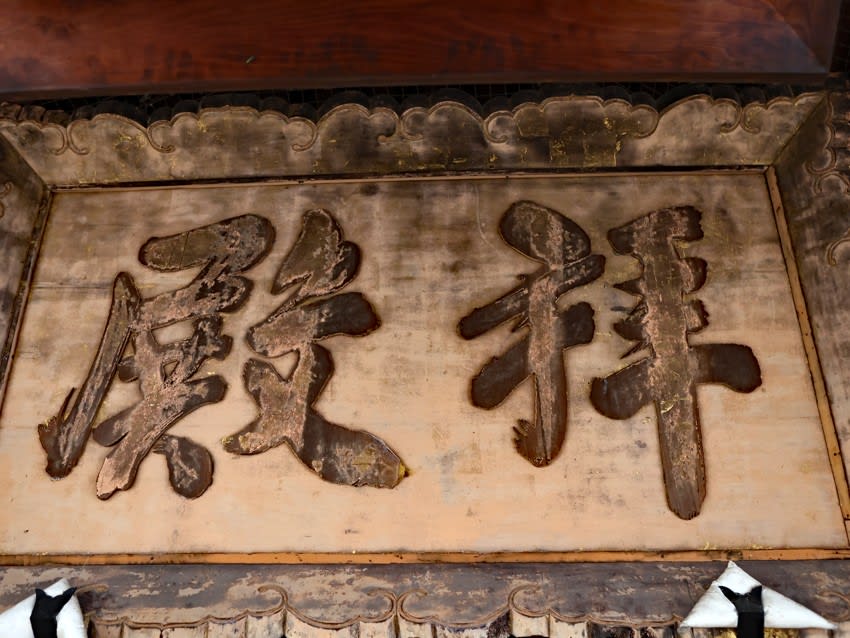

「国宝薬師堂」と彫られている

昔は国宝に指定されていた

茅葺屋根は、平成19年(2007年)に葺き替えられた

翌年の平成20年(2008年)に建立満600年を迎えた

本尊:薬師瑠璃光如来十二神将

(通称:お薬師さま)

「七不思議 其の二」には、人々の病気をなおし、寿命を延ばすことを本願とするお薬師さんが「縁結びのお薬師さん」になった

岩座の上に日光・月光両菩薩と十二神将に囲まれている

胎内銘に応永16年(1409年)とあり、薬師堂 建立の翌年の作である

何百年も崩れたことがないという石段を下りる

社務所

時代の流れか駐車場の一部がRVパークになっていた

撮影 令和6年9月25日

淨瑠璃山 醫王院 淨光寺

真言宗豊山派の寺院

別名:雁田薬師、妻恋薬師

仁王門

久し振りになるが、3度目の訪問になる

仁王門横の説明機のスイッチを押すと境内に大音量で流れる

仁王像

雁田薬師には七不思議というものがある

「七不思議 其の五」に、土中から掘り出された紅白の仁王像もその一つ

二人の仏師によって彫られたためで、色も縁起の良い赤と白に塗られている

参道の石段

「七不思議 其の四」に自然石の石段がある

一見雑然としているが、下の方から体を低くして見上げると、石段の鼻先が一直線に揃っている

石段横に安置されている石仏

薬師堂(重要文化財)

室町時代の応永15年(1408年)の建立

「七不思議 其の一」には、この時代に施薬院が置かれ、薬師堂が建立されたことがそもそも不思議だという

「国宝薬師堂」と彫られている

昔は国宝に指定されていた

茅葺屋根は、平成19年(2007年)に葺き替えられた

翌年の平成20年(2008年)に建立満600年を迎えた

本尊:薬師瑠璃光如来十二神将

(通称:お薬師さま)

「七不思議 其の二」には、人々の病気をなおし、寿命を延ばすことを本願とするお薬師さんが「縁結びのお薬師さん」になった

岩座の上に日光・月光両菩薩と十二神将に囲まれている

胎内銘に応永16年(1409年)とあり、薬師堂 建立の翌年の作である

何百年も崩れたことがないという石段を下りる

社務所

時代の流れか駐車場の一部がRVパークになっていた

撮影 令和6年9月25日