「東博」を後にして上野駅に向かう途中の彫刻を撮る

北海道へ帰る航空機の時間も迫ってきていたため、かなり焦って撮った

東京国立博物館東洋館

ヒッチコックや横溝正史と同じように私も画面に時々顔を出す

野口英世銅像

国立科学博物館前にある

昔、麻雀をやっていた頃、ツモ・ロン含めあがった時に一言発しなければいけないという決め事があった

「ロン、野口英世です」「なんでよ~」「手が悪かったけど頑張りました」

国立西洋美術館(世界遺産)

博物館の前に美術館にも入館しようかなと思っていたが人の数に圧倒されあきらめた

夕方になると並んでいる人も少なくなっている

「弓をひくヘラクレス」:ブールデル

ブールデルの名を不朽のものとした作品

ギリシャ神話の英雄へラクレスが怪鳥ステュムファリデスを射るために渾身の力で弓をひき、まさに矢を放とうとする瞬間を捉えている

「地獄の門」:ロダン

4・5年前3泊4日で鎌倉と上野公園界隈を訪れたとき、ライトアップされたこの彫刻がとても美しく何枚も撮ったことがある

ところが記憶メディアの不具合からすべての写真が駄目になってしまった

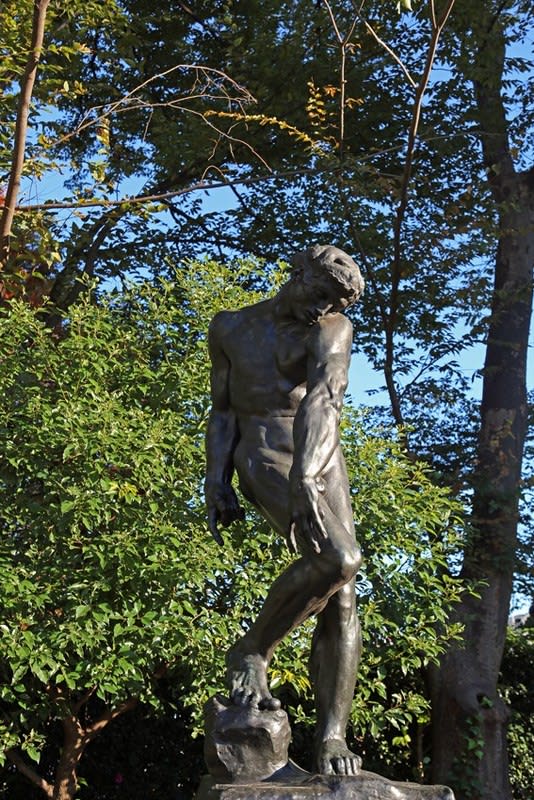

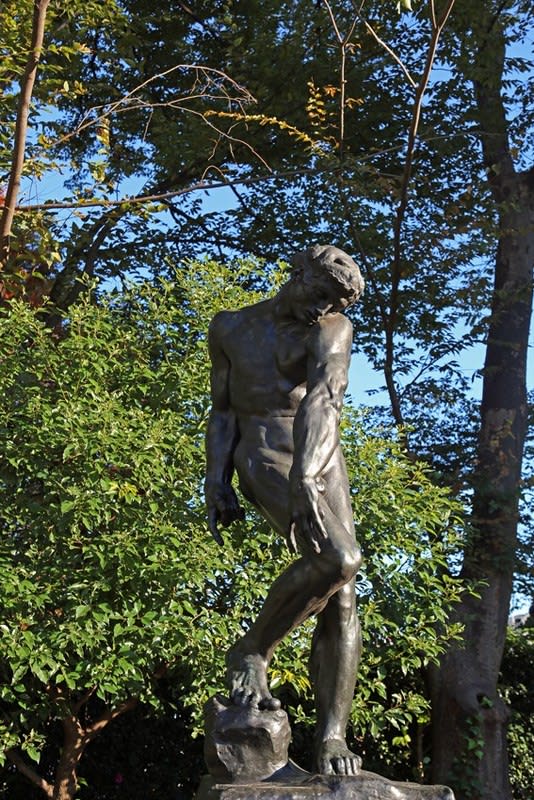

「アダム」:ロダン

「エヴァ」:ロダン

「考える人(拡大作)」:ロダン

「カレーの市民」:ロダン

ファインダーを覗いて、この彫刻は凄いと感じた。次回は考える人になって撮ってみたい

撮影 平成28年11月9日

北海道へ帰る航空機の時間も迫ってきていたため、かなり焦って撮った

東京国立博物館東洋館

ヒッチコックや横溝正史と同じように私も画面に時々顔を出す

野口英世銅像

国立科学博物館前にある

昔、麻雀をやっていた頃、ツモ・ロン含めあがった時に一言発しなければいけないという決め事があった

「ロン、野口英世です」「なんでよ~」「手が悪かったけど頑張りました」

国立西洋美術館(世界遺産)

博物館の前に美術館にも入館しようかなと思っていたが人の数に圧倒されあきらめた

夕方になると並んでいる人も少なくなっている

「弓をひくヘラクレス」:ブールデル

ブールデルの名を不朽のものとした作品

ギリシャ神話の英雄へラクレスが怪鳥ステュムファリデスを射るために渾身の力で弓をひき、まさに矢を放とうとする瞬間を捉えている

「地獄の門」:ロダン

4・5年前3泊4日で鎌倉と上野公園界隈を訪れたとき、ライトアップされたこの彫刻がとても美しく何枚も撮ったことがある

ところが記憶メディアの不具合からすべての写真が駄目になってしまった

「アダム」:ロダン

「エヴァ」:ロダン

「考える人(拡大作)」:ロダン

「カレーの市民」:ロダン

ファインダーを覗いて、この彫刻は凄いと感じた。次回は考える人になって撮ってみたい

撮影 平成28年11月9日