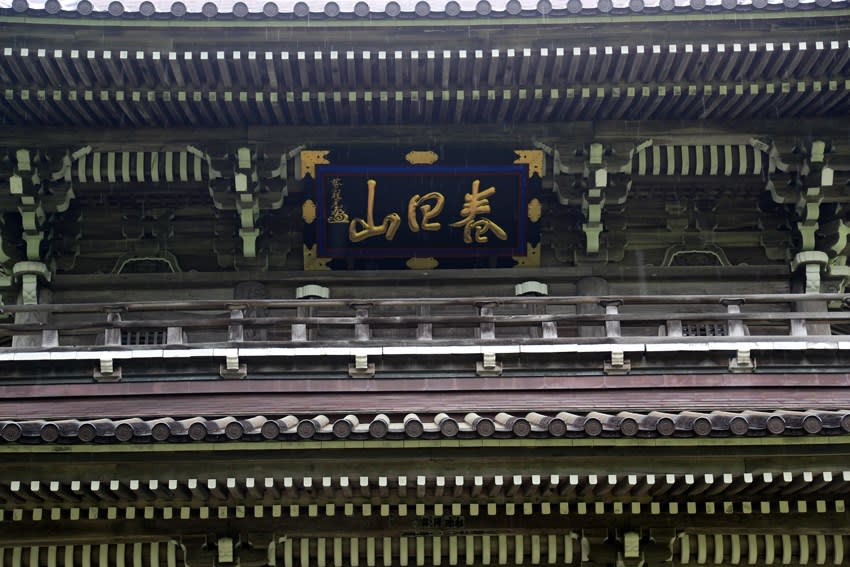

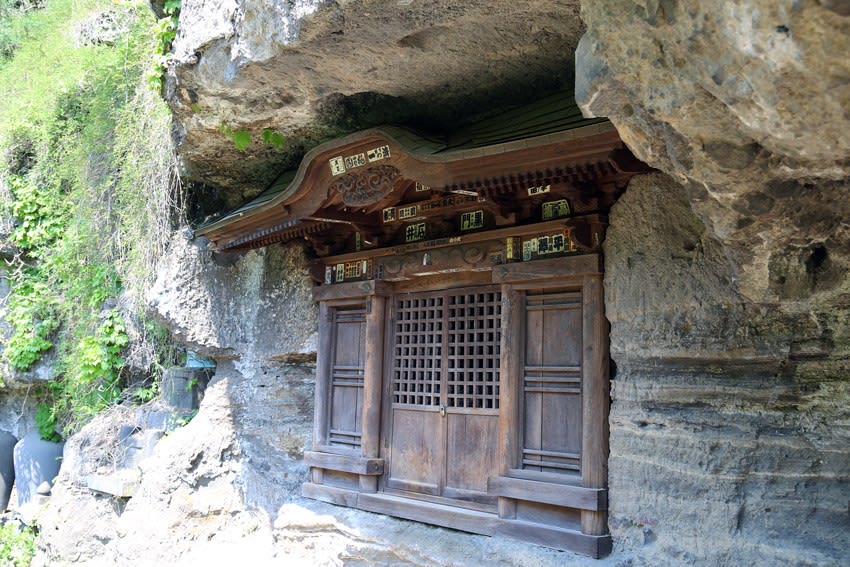

春日山神社

林泉寺に隣接している神社で、山形県米沢市の上杉神社より分霊され、謙信公を祭神に祀っている

一度上った事がある石段は負担にならないことを経験上知っているので、車でも行くことができるが徒歩で

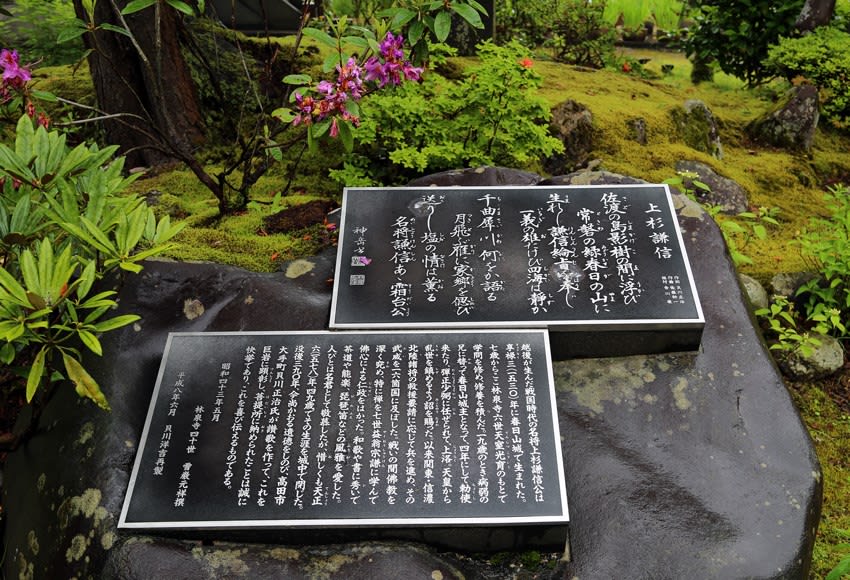

明治20年(1887)、祭神の遺徳を慕う旧高田藩士小川澄晴(童話作家小川未明の父)が発起し、前島密らの援助を受けて同34年(1901)に創祀された

鳥居

手水舎

狛犬

拝殿

上杉謙信の肖像画。祭神は山形県米沢市の上杉神社より分霊された上杉謙信命

神輿殿

殿内には、総欅造り重量1.2tの「謙信公神輿」が置かれている

境内各所に心が和むカエルの像が置かれている

何事も衝動的で、自分には不足している…

車での旅ではもっとも重要なこと…

子には恵まれたが、宝には…

子供に影響を与えることができなかった…

人生を振り返る時期か…

未だ先人の智慧に学んでいる…

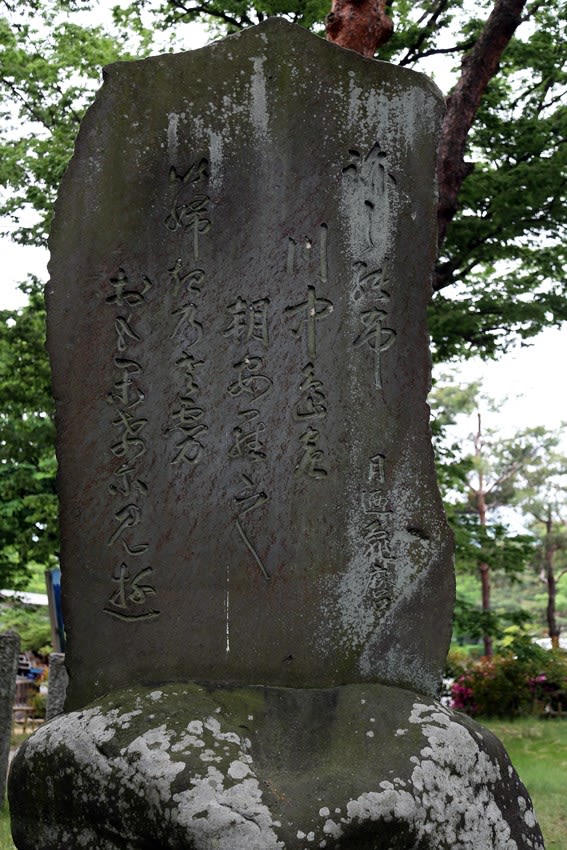

謙信公銅像

謙信の居城であった「春日山城祉」に置かれ、今も上越市内を見下ろしている

前回は春日山に上ったのだが、雨天で足下が悪いのに加え膝痛もあり、気持ちが動かなかったため、駐車場に戻ることにした

撮影 平成29年5月25日

林泉寺に隣接している神社で、山形県米沢市の上杉神社より分霊され、謙信公を祭神に祀っている

一度上った事がある石段は負担にならないことを経験上知っているので、車でも行くことができるが徒歩で

明治20年(1887)、祭神の遺徳を慕う旧高田藩士小川澄晴(童話作家小川未明の父)が発起し、前島密らの援助を受けて同34年(1901)に創祀された

鳥居

手水舎

狛犬

拝殿

上杉謙信の肖像画。祭神は山形県米沢市の上杉神社より分霊された上杉謙信命

神輿殿

殿内には、総欅造り重量1.2tの「謙信公神輿」が置かれている

境内各所に心が和むカエルの像が置かれている

何事も衝動的で、自分には不足している…

車での旅ではもっとも重要なこと…

子には恵まれたが、宝には…

子供に影響を与えることができなかった…

人生を振り返る時期か…

未だ先人の智慧に学んでいる…

謙信公銅像

謙信の居城であった「春日山城祉」に置かれ、今も上越市内を見下ろしている

前回は春日山に上ったのだが、雨天で足下が悪いのに加え膝痛もあり、気持ちが動かなかったため、駐車場に戻ることにした

撮影 平成29年5月25日