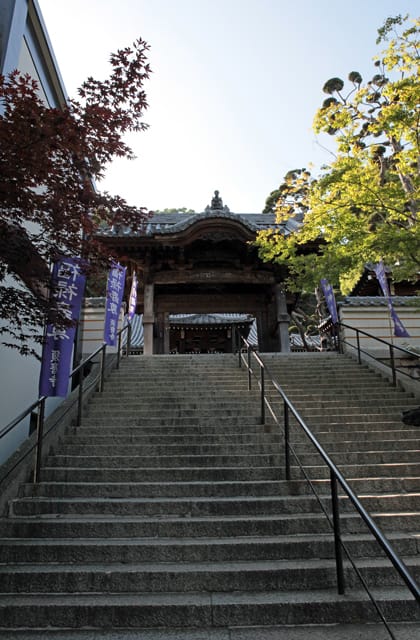

念仏寺からの帰路、京都では多分初めて見る畑、その奥に鳥居が見えた。

近くまで行くと嵯峨天皇皇女の陵であるということがわかったが、その近くに「落柿舎」と書かれた小さな案内札があった。

落柿舎という名前を知っている程度だったが案内札の小ささに逆に大きな興味が湧き入ってみることにした。

見過ごしてしまいそうな案内札。

落柿舎の歴史

松尾芭蕉の十哲の一人として名高い向井去来の別荘として使用されていた草庵で、去来がこの草庵について書いた「落柿舎ノ記」がある。

古い家の周囲には40本の柿の木があったという。

当時、庭にあった40本の柿の実が一夜のうちにほとんどおちつくし、かねて買約中の商人を気の毒に思って価を返してやった。

これが落柿舎の名の由来である。

建物を右側から順に撮してみた。

これまで俳句には全く縁がなかったが、この場所に座ると五七五を頭の中で数えているから笑ってしまう。

去来は長崎の生まれ、芭蕉に師事して俳諧を学び、その芭蕉をして「洛陽に去来ありて、鎮西に俳諧奉行なり」といわしめた。

かつて武人であった去来は極めて篤実真摯な人柄で、芭蕉に仕えるさまは、ちょうど親に対するようであった。

その句 「鴨なくや弓矢を捨てて十余年」 はよく知られているそうだ。

私以外の観光客は全て女性で、とてもその場に長居できる雰囲気ではなく、周囲を歩きながら撮影する。

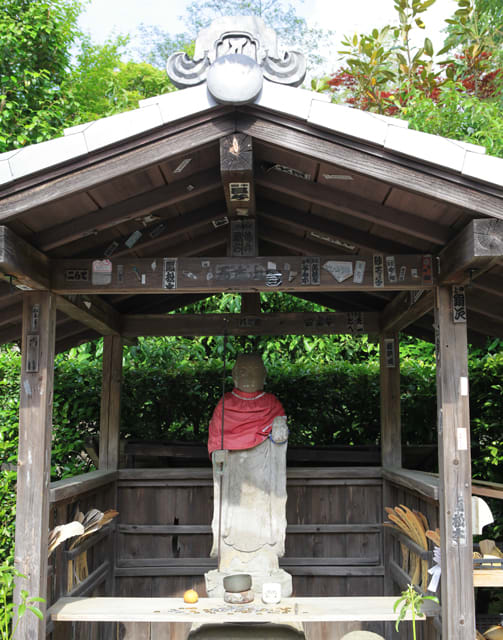

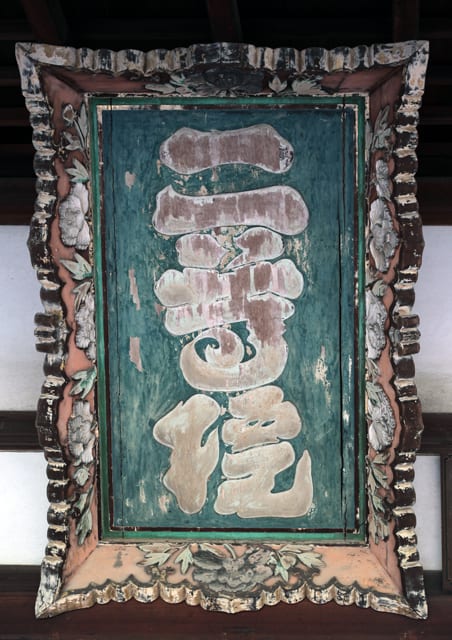

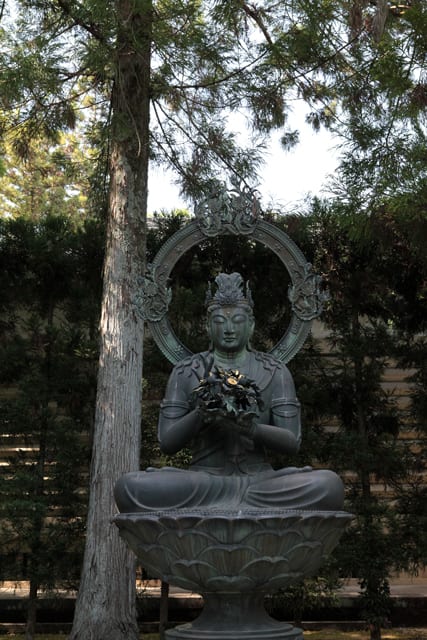

句碑や石塔などもある。

松尾芭蕉「嵯峨日記」

芭蕉が初めて訪れたのは元禄2年(1689)、 併せて三度来庵す。

元禄4年(1691年)4月から5月までここに松尾芭蕉が滞在して嵯峨日記を著した。

蓑と笠

落柿舎の入口には常に蓑と笠がかけてある。

これは本来庵主の在庵と不在を示すもので、ここに蓑笠がかけてあったら在庵、なければ外出中というしるしであるが、今は落柿舎の象徴として常にある。

撮影 平成25年5月25日

近くまで行くと嵯峨天皇皇女の陵であるということがわかったが、その近くに「落柿舎」と書かれた小さな案内札があった。

落柿舎という名前を知っている程度だったが案内札の小ささに逆に大きな興味が湧き入ってみることにした。

見過ごしてしまいそうな案内札。

落柿舎の歴史

松尾芭蕉の十哲の一人として名高い向井去来の別荘として使用されていた草庵で、去来がこの草庵について書いた「落柿舎ノ記」がある。

古い家の周囲には40本の柿の木があったという。

当時、庭にあった40本の柿の実が一夜のうちにほとんどおちつくし、かねて買約中の商人を気の毒に思って価を返してやった。

これが落柿舎の名の由来である。

建物を右側から順に撮してみた。

これまで俳句には全く縁がなかったが、この場所に座ると五七五を頭の中で数えているから笑ってしまう。

去来は長崎の生まれ、芭蕉に師事して俳諧を学び、その芭蕉をして「洛陽に去来ありて、鎮西に俳諧奉行なり」といわしめた。

かつて武人であった去来は極めて篤実真摯な人柄で、芭蕉に仕えるさまは、ちょうど親に対するようであった。

その句 「鴨なくや弓矢を捨てて十余年」 はよく知られているそうだ。

私以外の観光客は全て女性で、とてもその場に長居できる雰囲気ではなく、周囲を歩きながら撮影する。

句碑や石塔などもある。

松尾芭蕉「嵯峨日記」

芭蕉が初めて訪れたのは元禄2年(1689)、 併せて三度来庵す。

元禄4年(1691年)4月から5月までここに松尾芭蕉が滞在して嵯峨日記を著した。

蓑と笠

落柿舎の入口には常に蓑と笠がかけてある。

これは本来庵主の在庵と不在を示すもので、ここに蓑笠がかけてあったら在庵、なければ外出中というしるしであるが、今は落柿舎の象徴として常にある。

撮影 平成25年5月25日