訪問日 令和3年5月28日

無礙智山(むげちざん) 大通寺

琵琶湖汽船の係員に勧められた寺院で竹生島クルーズ後に訪れた

台所門(長浜市指定文化財)

薬医門形式で、旧長浜城追手門と伝えられる

山門(長浜市指定文化財)

大型の二重門で33年かけ、天保11年(1840年)に完成

山門前の道路の左右には商店が連なっている

扁額には山号の「無礙智山」

山門の彫刻

手水舎

佛骨奉安忠魂塔

鐘楼

本堂<阿弥陀堂>(重要文化財)

真宗大谷派の寺院

天正年間に織田信長に対抗していた大阪の石山本願寺の支援のため協議を行う寄り合い道場を開いたのが始め

慶長7年(1602年)徳川家康より本願寺分立が許され、教如を開基として長浜城跡に創建

大広間附玄関(重要文化財)

江戸時代中期の宝暦10年(1760年)に当寺の住職・横超院の内室であった彦根藩主・井伊直惟の息女数姫が祖師聖人500年忌に建立したもの

本堂内に入る

「無量寿」の額 載仁親王の筆

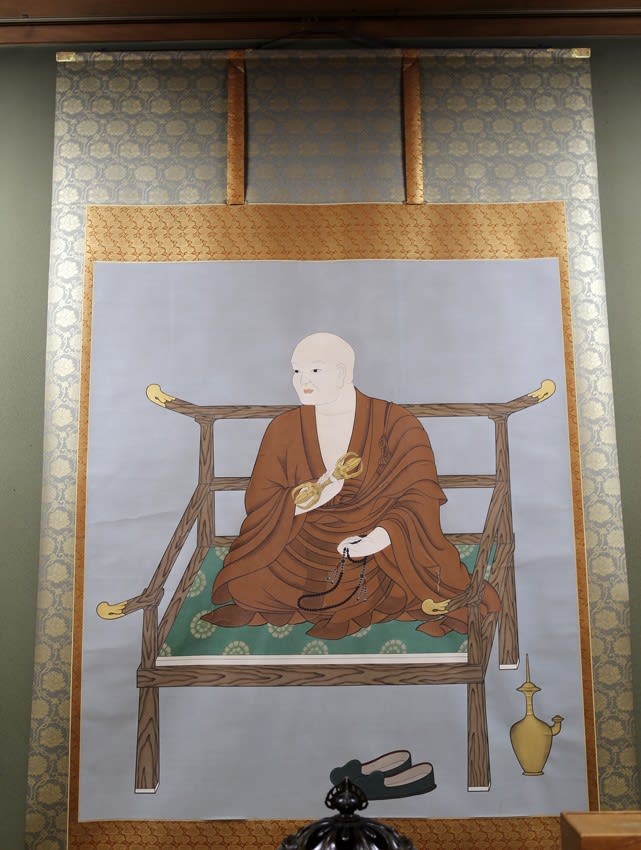

本尊は阿弥陀如来、親鸞聖人絵像(向かって右の厨子)、蓮如上人絵像(左厨子)

渡り廊下を進むとそこに受付があった

この先から有料(500円)となる

梵鐘(滋賀県指定文化財)

元は、若狭国(福井県小浜市)多田寺のもので貞治2年(1363年)の銘がある

順路に従い先に進む

大広間(重要文化財)

本堂とともに、伏見城の遺構を移築したものと伝えられる

伏見城であったころは「謁見の間」として使用されたと考えられる

中央部分が空間になっているため、上段中央に人物が座ることを想定して描かれている

左部分(作者不明)

右部分

違い棚と書院

帳台構え

砂千代の調度品

大通寺は江戸時代を通して、彦根藩 井伊家と深い関係を維持してきた

井伊家からは寺領や建造物の寄贈だけでなく、井伊家の息女や息男を迎えた

砂千代姫は井伊直弼の七女で安政5年(1858年)に大通寺の養女となり、その後大通寺の第10代の住職の内室となった

大通寺には砂千代姫の調度品を多く所蔵している

大広間から本堂を見る

「黒漆塗ビロード貼橘紋 女乗物」

砂千代の婚礼調度の駕籠

内部には花や鳥など、彩りあざやかな絵が施されている

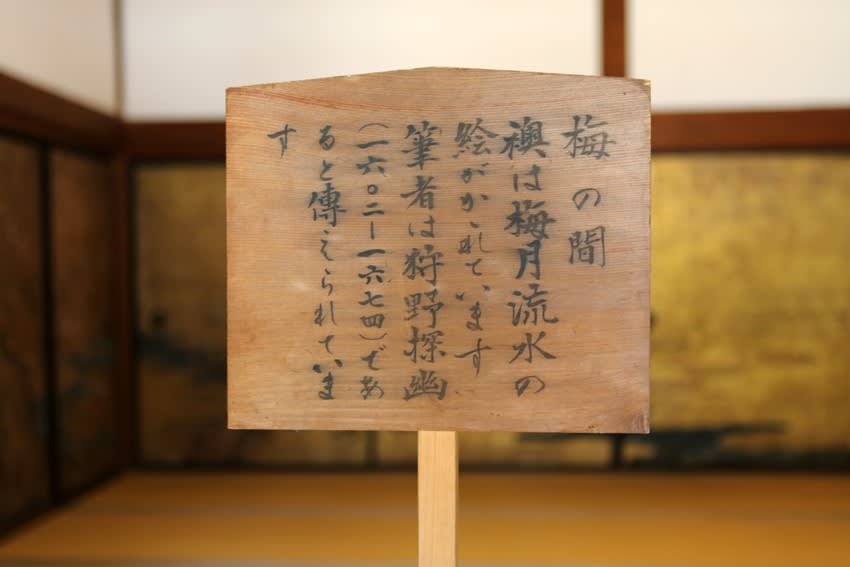

金地墨画梅の図襖(長浜市指定文化財)

新御座の西側一列を構成する長さ13m、12面の巨大な梅樹の墨画

金地の襖に黒色もあざやかに一幹の老梅が描かれている

岸派を起こした絵師の岸駒が天明6年(1786年)に描いた

新御座(長浜市指定文化財)

天明7年(1787年)彦根藩井伊家より寄進された建物

上段の間は書院造りとなり、京狩野派9代目狩野永岳による「琴棋書画図」

杉戸絵「牡丹唐獅子図(作者不明)」

客殿<含山軒及び蘭亭>(重要文化財)

庭園を望む一の間に狩野山楽筆の山水画、二の間に狩野山雪筆の山水画

山水花鳥押絵貼屏風(長浜市指定文化財)

名勝 含山軒及び蘭亭庭園

含山軒庭園

蘭亭庭園

蘭亭(重文)

江戸時代の宝暦5年(1755年)建立

円山応挙筆の蘭亭曲水宴図の襖絵

岸駒作「鶏図」

蓮如上人御影道中 輿

蓮如没後、北陸での教化の苦労とその徳を偲んで、吉崎御坊で厳修される御忌法要に東本願寺より御影を乗せて240kmの道中を往来した

この寺院の存在は知らなかったが、地元の方の勧めだけあり素晴らしいものであった

長浜周辺には毎年のように訪れているので、もう一度訪れてみたい

撮影 令和3年5月28日

無礙智山(むげちざん) 大通寺

琵琶湖汽船の係員に勧められた寺院で竹生島クルーズ後に訪れた

台所門(長浜市指定文化財)

薬医門形式で、旧長浜城追手門と伝えられる

山門(長浜市指定文化財)

大型の二重門で33年かけ、天保11年(1840年)に完成

山門前の道路の左右には商店が連なっている

扁額には山号の「無礙智山」

山門の彫刻

手水舎

佛骨奉安忠魂塔

鐘楼

本堂<阿弥陀堂>(重要文化財)

真宗大谷派の寺院

天正年間に織田信長に対抗していた大阪の石山本願寺の支援のため協議を行う寄り合い道場を開いたのが始め

慶長7年(1602年)徳川家康より本願寺分立が許され、教如を開基として長浜城跡に創建

大広間附玄関(重要文化財)

江戸時代中期の宝暦10年(1760年)に当寺の住職・横超院の内室であった彦根藩主・井伊直惟の息女数姫が祖師聖人500年忌に建立したもの

本堂内に入る

「無量寿」の額 載仁親王の筆

本尊は阿弥陀如来、親鸞聖人絵像(向かって右の厨子)、蓮如上人絵像(左厨子)

渡り廊下を進むとそこに受付があった

この先から有料(500円)となる

梵鐘(滋賀県指定文化財)

元は、若狭国(福井県小浜市)多田寺のもので貞治2年(1363年)の銘がある

順路に従い先に進む

大広間(重要文化財)

本堂とともに、伏見城の遺構を移築したものと伝えられる

伏見城であったころは「謁見の間」として使用されたと考えられる

中央部分が空間になっているため、上段中央に人物が座ることを想定して描かれている

左部分(作者不明)

右部分

違い棚と書院

帳台構え

砂千代の調度品

大通寺は江戸時代を通して、彦根藩 井伊家と深い関係を維持してきた

井伊家からは寺領や建造物の寄贈だけでなく、井伊家の息女や息男を迎えた

砂千代姫は井伊直弼の七女で安政5年(1858年)に大通寺の養女となり、その後大通寺の第10代の住職の内室となった

大通寺には砂千代姫の調度品を多く所蔵している

大広間から本堂を見る

「黒漆塗ビロード貼橘紋 女乗物」

砂千代の婚礼調度の駕籠

内部には花や鳥など、彩りあざやかな絵が施されている

金地墨画梅の図襖(長浜市指定文化財)

新御座の西側一列を構成する長さ13m、12面の巨大な梅樹の墨画

金地の襖に黒色もあざやかに一幹の老梅が描かれている

岸派を起こした絵師の岸駒が天明6年(1786年)に描いた

新御座(長浜市指定文化財)

天明7年(1787年)彦根藩井伊家より寄進された建物

上段の間は書院造りとなり、京狩野派9代目狩野永岳による「琴棋書画図」

杉戸絵「牡丹唐獅子図(作者不明)」

客殿<含山軒及び蘭亭>(重要文化財)

庭園を望む一の間に狩野山楽筆の山水画、二の間に狩野山雪筆の山水画

山水花鳥押絵貼屏風(長浜市指定文化財)

名勝 含山軒及び蘭亭庭園

含山軒庭園

蘭亭庭園

蘭亭(重文)

江戸時代の宝暦5年(1755年)建立

円山応挙筆の蘭亭曲水宴図の襖絵

岸駒作「鶏図」

蓮如上人御影道中 輿

蓮如没後、北陸での教化の苦労とその徳を偲んで、吉崎御坊で厳修される御忌法要に東本願寺より御影を乗せて240kmの道中を往来した

この寺院の存在は知らなかったが、地元の方の勧めだけあり素晴らしいものであった

長浜周辺には毎年のように訪れているので、もう一度訪れてみたい

撮影 令和3年5月28日