数日前に「札幌芸術の森」のHPを開くと冬期間も野外美術館を開放しているという。しかも無料で

この数日、北海道は暖かくプラス気温、ブログのネタも無くなってきているので出かけることにした

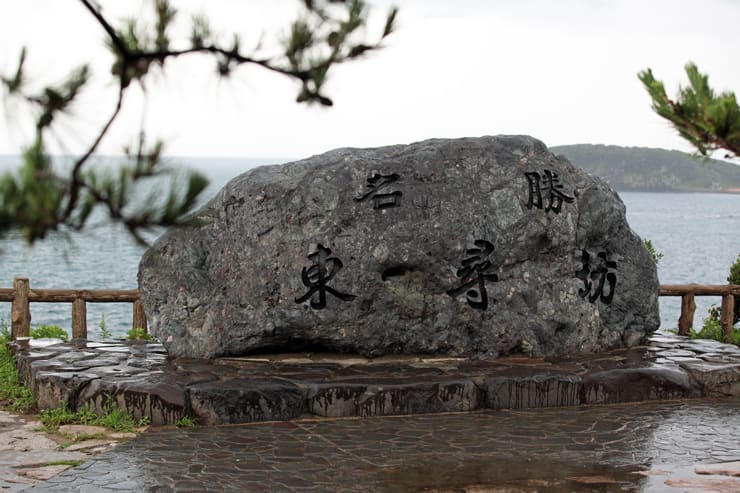

札幌芸術の森 野外美術館

偶然というのは面白いもので、昨日の私のブログで一番訪問者が多かったのが、「野外美術館その5」であった。俄然やる気がでてきた

H25.9.27-10.1に掲載した作品と比較しながら見ると、もっと楽しむことができると思う。作者名の右の日付がその作品の掲載日となっている

01 「ふたり」 朝倉 響子 掲載日 H25.9.27

最初に紹介するのが、野外美術館全作品中一番好きな「ふたり」

雪ではどうなっているのかなと楽しみにしていた…

温泉にでも浸かっているような感じだが…

雪の中がどうなっているか想像する楽しみも湧いてくる

1m以上の積雪のため普段では撮ることのできない貴重なアングルである

2時間後帰り際に歩道から撮ったものである

野外美術館では「長靴とかんじき」の貸出を無料で行っている

これがあると道なき道を歩いていけるので子どものように楽しい気分を味わうことができる

(スノーシューとストックの使用は禁止されている)

02 「母と子」 グズタフ・ヴィーゲラン 掲載日H25.10.1

積雪のお陰で作品と同じ高さで鑑賞することができる

この角度は雪の季節でなければ絶対に撮れない

太陽光を意識して撮ったのだが…

秋に来たときには、この方向からの写真が一枚もなかったので、もしかすると何かの障害があったのかも知れない

次の作品に向かう途中で振り返って一枚撮る

母子愛を感じる好きな作品だ

03 「木の枝をすべりぬける少女」 グズタフ・ヴィーゲラン 掲載日H25.10.1

今回掲載している写真の全ては立った位置、私の目線から撮っている

この作品は下から少女の顔を見たときにこの作品の意図が理解できるのだが…

上から目線で偉そうに撮れるのはこの期間だけなので

これはこれで楽しい気分になれる

04 「腰に手をあてて立つ男」 グズタフ・ヴィーゲラン 掲載日H25.10.1

自信に満ちた男の裸像が自然にとけこんでいる

いつもは見上げているため劣等感があるのだが、同じ位置に立つと頑張れよと励ましてあげたい気持ちになる

私もよく腰に手をあてるが最近では「どうだ」というより体のバランスをとっているにすぎないのが悲しいところだ

次回に続く

撮影 平成26年2月27日

この数日、北海道は暖かくプラス気温、ブログのネタも無くなってきているので出かけることにした

札幌芸術の森 野外美術館

偶然というのは面白いもので、昨日の私のブログで一番訪問者が多かったのが、「野外美術館その5」であった。俄然やる気がでてきた

H25.9.27-10.1に掲載した作品と比較しながら見ると、もっと楽しむことができると思う。作者名の右の日付がその作品の掲載日となっている

01 「ふたり」 朝倉 響子 掲載日 H25.9.27

最初に紹介するのが、野外美術館全作品中一番好きな「ふたり」

雪ではどうなっているのかなと楽しみにしていた…

温泉にでも浸かっているような感じだが…

雪の中がどうなっているか想像する楽しみも湧いてくる

1m以上の積雪のため普段では撮ることのできない貴重なアングルである

2時間後帰り際に歩道から撮ったものである

野外美術館では「長靴とかんじき」の貸出を無料で行っている

これがあると道なき道を歩いていけるので子どものように楽しい気分を味わうことができる

(スノーシューとストックの使用は禁止されている)

02 「母と子」 グズタフ・ヴィーゲラン 掲載日H25.10.1

積雪のお陰で作品と同じ高さで鑑賞することができる

この角度は雪の季節でなければ絶対に撮れない

太陽光を意識して撮ったのだが…

秋に来たときには、この方向からの写真が一枚もなかったので、もしかすると何かの障害があったのかも知れない

次の作品に向かう途中で振り返って一枚撮る

母子愛を感じる好きな作品だ

03 「木の枝をすべりぬける少女」 グズタフ・ヴィーゲラン 掲載日H25.10.1

今回掲載している写真の全ては立った位置、私の目線から撮っている

この作品は下から少女の顔を見たときにこの作品の意図が理解できるのだが…

上から目線で偉そうに撮れるのはこの期間だけなので

これはこれで楽しい気分になれる

04 「腰に手をあてて立つ男」 グズタフ・ヴィーゲラン 掲載日H25.10.1

自信に満ちた男の裸像が自然にとけこんでいる

いつもは見上げているため劣等感があるのだが、同じ位置に立つと頑張れよと励ましてあげたい気持ちになる

私もよく腰に手をあてるが最近では「どうだ」というより体のバランスをとっているにすぎないのが悲しいところだ

次回に続く

撮影 平成26年2月27日