訪問日 令和6年5月15日

墨俣一夜城(大垣市墨俣歴史資料館)

木下藤吉郎が天下人の出発点となった墨俣城

この城跡に城郭天守の体裁を整えた歴史資料館として建設された

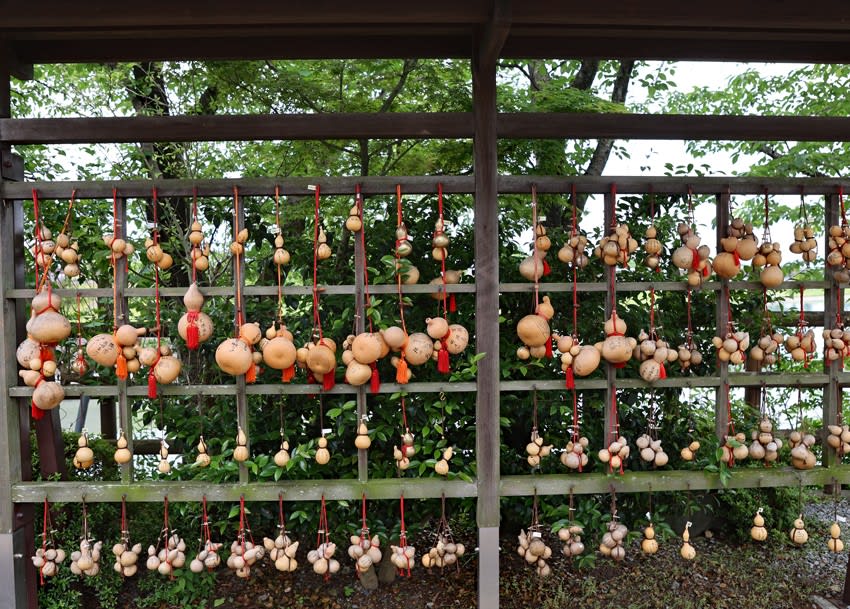

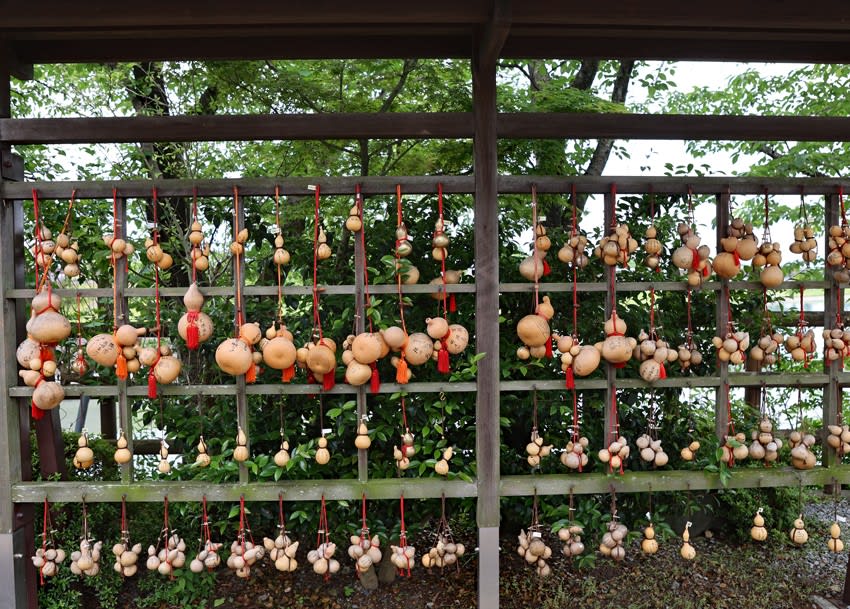

「千成瓢箪と出世橋」

墨俣城(墨俣歴史資料館)の前を流れる犀川にかかっている橋は「太閤出世橋」と呼ばれている

この橋には誰もが出世できるようにとの願いが込められている

昨年秋、近くを走っていたときに偶然見かけた城で訪れて見たいと思っていた

歴史小説が好きで、永禄9年(1566年)木下藤吉郎が一夜にして築いたと伝えられる墨俣一夜城のことは印象に残っている

「木下藤吉郎秀吉像と墨俣城」

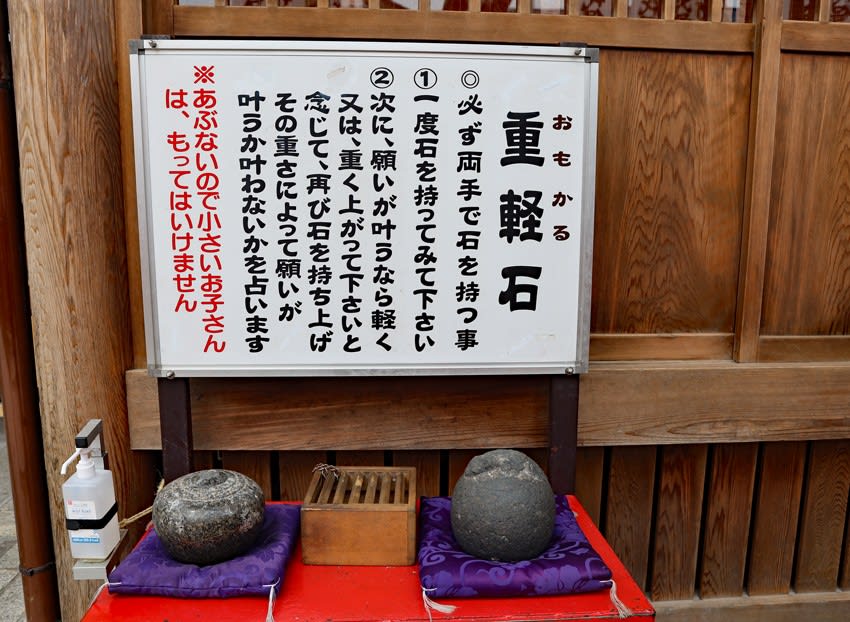

「出世ひょうたん」

千成瓢箪の由来は、美濃の稲葉山城攻略において、軍師竹中半兵衛の進言により奇襲攻撃を行い、瓢箪を棒の先に掲げて振り、これを合図に攻撃を開始したことにある

稲葉山城は落城(1567年)功あった木下藤吉郎に、織田信長が 瓢箪を馬印にすることを許可した

周辺を散策

州股築城犠牲者墓

いつのものか分からないが「墨俣」ではなく「州股」になっている

近くに長良川と犀川が流れていて「州」という想像ができる

実際の墨俣城は簡易な建築や柵で構成されたものであったとされている

資料館の資料によると「墨俣一夜城」は、その年の長良川の氾濫で流失したとあった(知らなかった)

名も無き犠牲者の墓ではあるが日本人的配慮にとても感動した

城内に入る(入場料200円)

天守からの眺望

出世橋の先に4~5台の駐車スペース

長良川と犀川が流れていて「州股」という地名が理解できる

天正14年(1586年)6月、木曽三川の大氾濫で木曽川の流路が現在の位置に収まり、墨俣は戦略上の重要性を失った

撮影 令和6年5月15日

墨俣一夜城(大垣市墨俣歴史資料館)

木下藤吉郎が天下人の出発点となった墨俣城

この城跡に城郭天守の体裁を整えた歴史資料館として建設された

「千成瓢箪と出世橋」

墨俣城(墨俣歴史資料館)の前を流れる犀川にかかっている橋は「太閤出世橋」と呼ばれている

この橋には誰もが出世できるようにとの願いが込められている

昨年秋、近くを走っていたときに偶然見かけた城で訪れて見たいと思っていた

歴史小説が好きで、永禄9年(1566年)木下藤吉郎が一夜にして築いたと伝えられる墨俣一夜城のことは印象に残っている

「木下藤吉郎秀吉像と墨俣城」

「出世ひょうたん」

千成瓢箪の由来は、美濃の稲葉山城攻略において、軍師竹中半兵衛の進言により奇襲攻撃を行い、瓢箪を棒の先に掲げて振り、これを合図に攻撃を開始したことにある

稲葉山城は落城(1567年)功あった木下藤吉郎に、織田信長が 瓢箪を馬印にすることを許可した

周辺を散策

州股築城犠牲者墓

いつのものか分からないが「墨俣」ではなく「州股」になっている

近くに長良川と犀川が流れていて「州」という想像ができる

実際の墨俣城は簡易な建築や柵で構成されたものであったとされている

資料館の資料によると「墨俣一夜城」は、その年の長良川の氾濫で流失したとあった(知らなかった)

名も無き犠牲者の墓ではあるが日本人的配慮にとても感動した

城内に入る(入場料200円)

天守からの眺望

出世橋の先に4~5台の駐車スペース

長良川と犀川が流れていて「州股」という地名が理解できる

天正14年(1586年)6月、木曽三川の大氾濫で木曽川の流路が現在の位置に収まり、墨俣は戦略上の重要性を失った

撮影 令和6年5月15日