訪問日 令和元年11月6日

走行中「智恵子の生家」の案内板が突然目に入ってきた

「高村光太郎」との関係に興味をもっていたので立ち寄ることにした

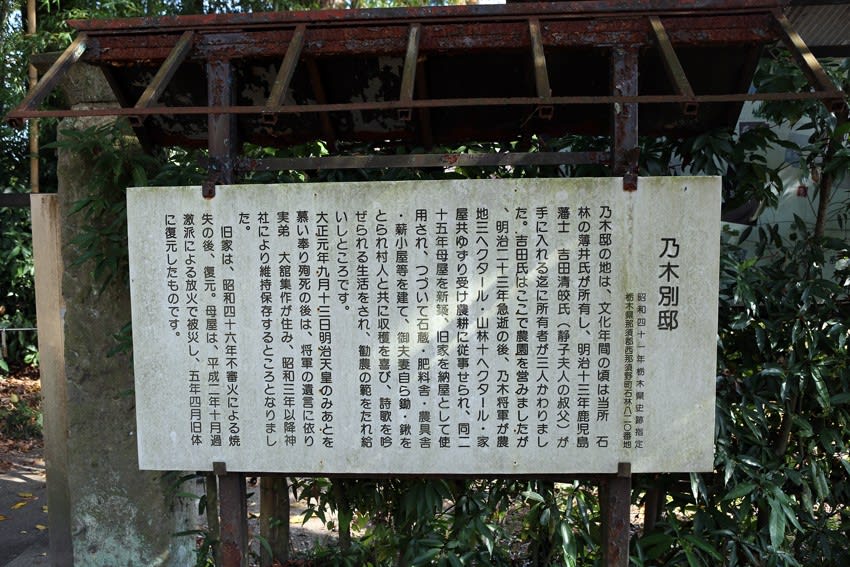

智恵子の生家・智恵子記念館

明治19年(1886年) 福島県安達郡油井村字漆原の酒造業・斎藤今朝吉(後に長沼家に養子入り)とせんの二男六女の長女として生まれた

戸籍名は「チヱ」

長沼家は清酒「花霞」を醸造する酒造家で、使用人を多数抱えた資産家であった

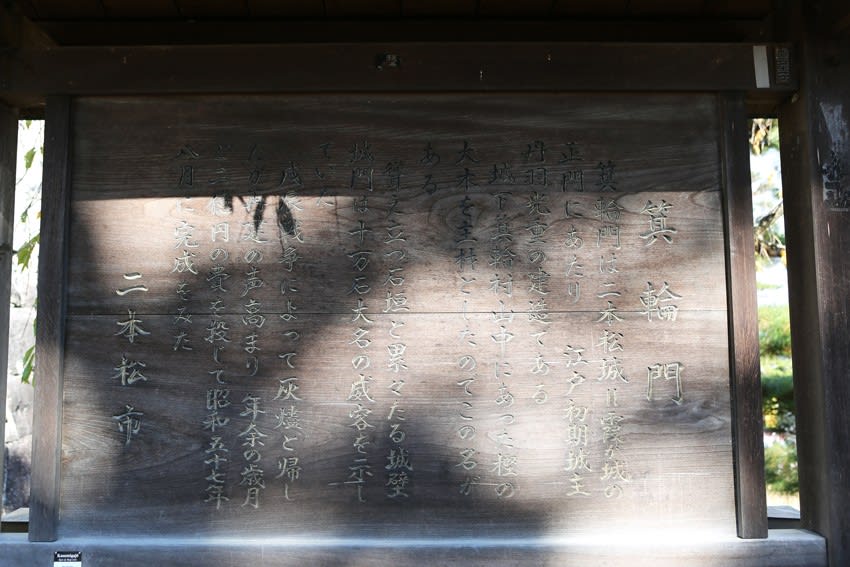

明治の初期に建てられた生家、造り酒屋として新酒の醸成を伝える杉玉が下がっている

屋号は「米屋」、酒銘「花霞」

生家内に入る

「しろしき」 杜氏・酒男など男衆のたまり場

女衆の寝室

「帳場兼接客室」

「 酒林(さかばやし)」

酒屋の看板として、杉の葉を球形に束ねて軒先につるしたもの

「搾りを始めました」と新酒が出来たことを知らせる役割を果たしている。

「蓄音機」 智恵子は光太郎の影響を受けてか、ベートーヴェンの「田園」を好んで聞いていたという

「茶の間」

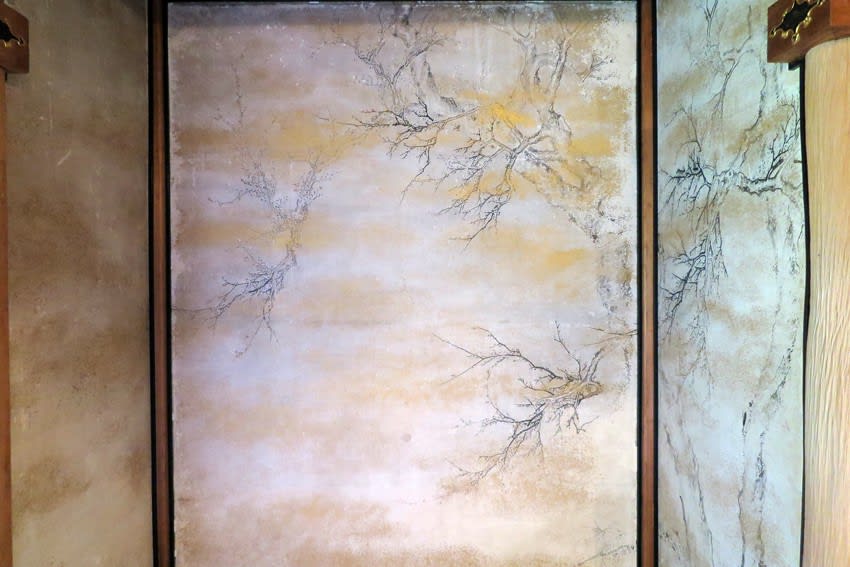

「奥座敷」

庭から生家を見る

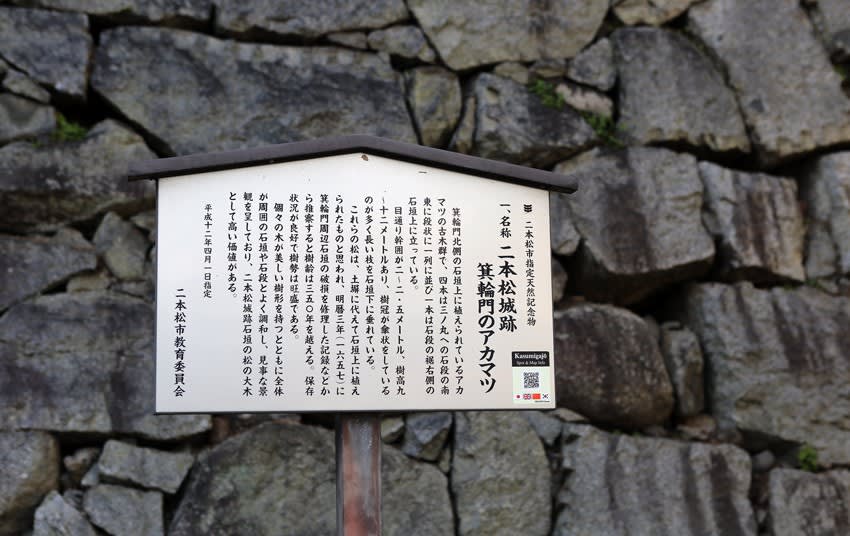

二本松市智恵子記念館

生家の裏庭にある。当時の酒蔵をイメージしている

明治36年(1903年)福島高等女学校を総代として卒業して日本女子大学校へ進学

在学中に油絵に興味を持つようになった

卒業後は、女性洋画家の道を選び、太平洋画会研究所で絵画を学んだ

明治44年(1911年)、創刊された雑誌『青鞜』の表紙絵を描くなど、若き女性芸術家として人々に次第に注目されるようになっていった

柳八重の紹介で光太郎のアトリエで光太郎と出会った

光太郎との出会いは智恵子の心を揺り動かして絵画の創作を増進することとなった

その後結婚

長沼家の破産・一家離散、自身の絵画制作への閉塞感など心労が多く、昭和6年(1931年)8月に光太郎が取材旅行で留守中に統合失調症の最初の兆しが表れた

東京南品川のゼームス坂病院に入院。精神病には易しい手作業が有効だと聞いた光太郎は病室へ千代紙を持っていき、病室で紙絵の創作をするようになり、病床から千数百点の紙絵を生み出した

昭和13年(1938年)夏ごろから具合が悪化して10月5日、長らく冒されていた粟粒性肺結核のため死去

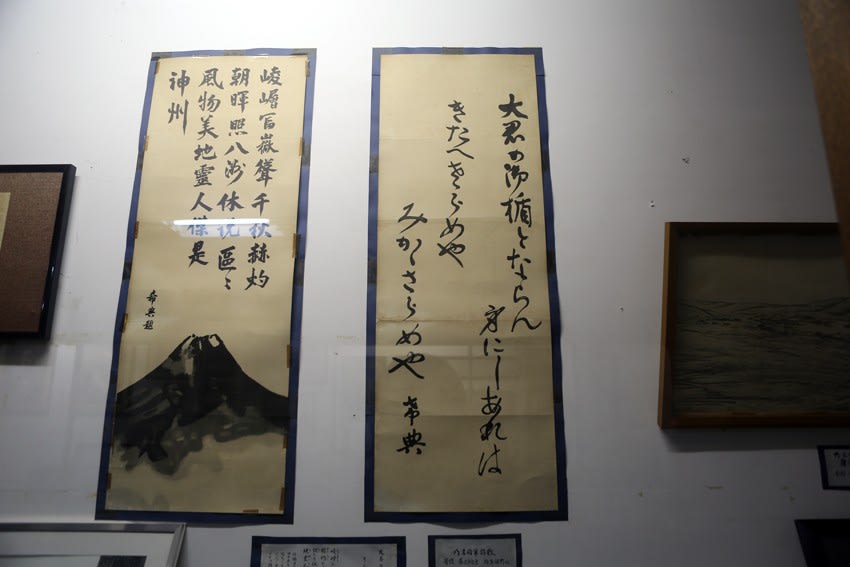

光太郎は智恵子が亡くなってから3年後の昭和16年(1941年)に、生前の智恵子を偲んで詩集「智恵子抄」を発表した

十和田湖にある 「乙女の像」は高村光太郎の最後の作品。モデルは愛妻「智恵子」

生家隣にあるお土産屋「戸田屋」に入店

笑顔で迎えられ、温かいお茶と甘い柿をご馳走になった

清酒「花霞」2本と詩集「智恵子抄」を購入。若女将が離れた駐車場まで送ってくれた

会津の人の親切は学生の時に初めて経験したが、今も変わっていないことに感動した

撮影 令和元年11月6日

走行中「智恵子の生家」の案内板が突然目に入ってきた

「高村光太郎」との関係に興味をもっていたので立ち寄ることにした

智恵子の生家・智恵子記念館

明治19年(1886年) 福島県安達郡油井村字漆原の酒造業・斎藤今朝吉(後に長沼家に養子入り)とせんの二男六女の長女として生まれた

戸籍名は「チヱ」

長沼家は清酒「花霞」を醸造する酒造家で、使用人を多数抱えた資産家であった

明治の初期に建てられた生家、造り酒屋として新酒の醸成を伝える杉玉が下がっている

屋号は「米屋」、酒銘「花霞」

生家内に入る

「しろしき」 杜氏・酒男など男衆のたまり場

女衆の寝室

「帳場兼接客室」

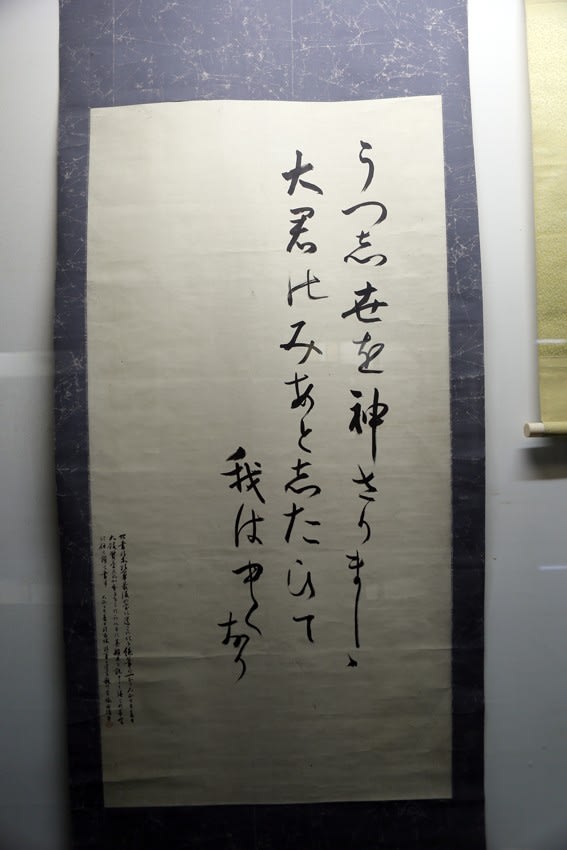

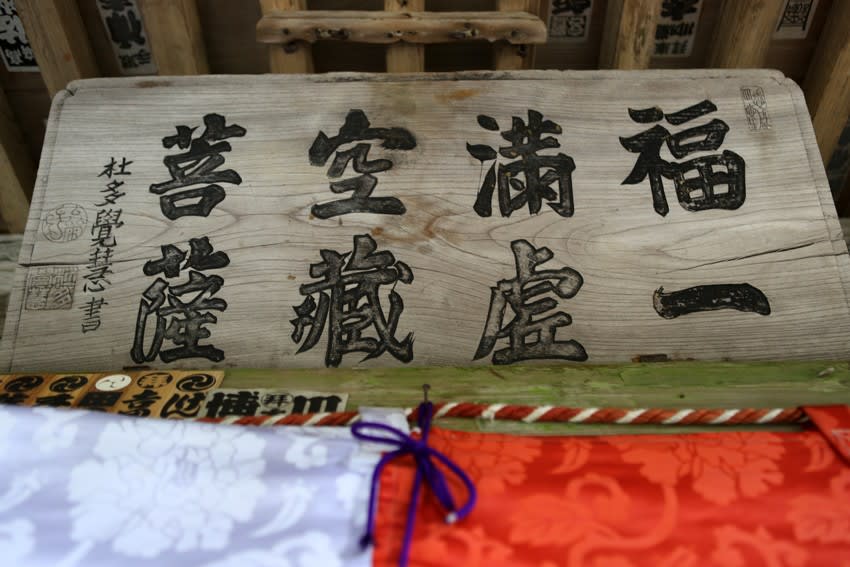

「 酒林(さかばやし)」

酒屋の看板として、杉の葉を球形に束ねて軒先につるしたもの

「搾りを始めました」と新酒が出来たことを知らせる役割を果たしている。

「蓄音機」 智恵子は光太郎の影響を受けてか、ベートーヴェンの「田園」を好んで聞いていたという

「茶の間」

「奥座敷」

庭から生家を見る

二本松市智恵子記念館

生家の裏庭にある。当時の酒蔵をイメージしている

明治36年(1903年)福島高等女学校を総代として卒業して日本女子大学校へ進学

在学中に油絵に興味を持つようになった

卒業後は、女性洋画家の道を選び、太平洋画会研究所で絵画を学んだ

明治44年(1911年)、創刊された雑誌『青鞜』の表紙絵を描くなど、若き女性芸術家として人々に次第に注目されるようになっていった

柳八重の紹介で光太郎のアトリエで光太郎と出会った

光太郎との出会いは智恵子の心を揺り動かして絵画の創作を増進することとなった

その後結婚

長沼家の破産・一家離散、自身の絵画制作への閉塞感など心労が多く、昭和6年(1931年)8月に光太郎が取材旅行で留守中に統合失調症の最初の兆しが表れた

東京南品川のゼームス坂病院に入院。精神病には易しい手作業が有効だと聞いた光太郎は病室へ千代紙を持っていき、病室で紙絵の創作をするようになり、病床から千数百点の紙絵を生み出した

昭和13年(1938年)夏ごろから具合が悪化して10月5日、長らく冒されていた粟粒性肺結核のため死去

光太郎は智恵子が亡くなってから3年後の昭和16年(1941年)に、生前の智恵子を偲んで詩集「智恵子抄」を発表した

十和田湖にある 「乙女の像」は高村光太郎の最後の作品。モデルは愛妻「智恵子」

生家隣にあるお土産屋「戸田屋」に入店

笑顔で迎えられ、温かいお茶と甘い柿をご馳走になった

清酒「花霞」2本と詩集「智恵子抄」を購入。若女将が離れた駐車場まで送ってくれた

会津の人の親切は学生の時に初めて経験したが、今も変わっていないことに感動した

撮影 令和元年11月6日