訪問日 令和4年5月31日

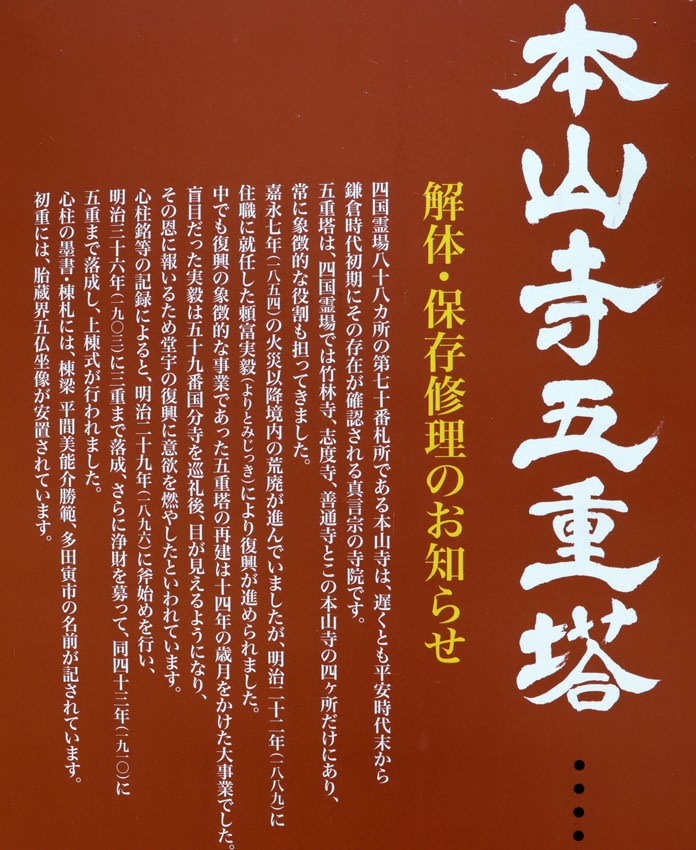

中道山 円光寺 明王院(みょうおういん)

真言宗大覚寺派の寺院

もとは「西光山 理智院 常福寺」といい、大同2年(807年)弘法大師の開基と伝えられている

元和5年(1619年)福山藩主 水野勝成が入府してからはその庇護を受ける

三代水野勝貞は常福寺に、歴代藩主の祈願寺となっていた明王院を合併し、寺号を明王院と改め今日に至る

十王堂

閻魔大王以下十王が祀られている

石段の奥に山門が見える

紫陽花の花霊場と彫られた地蔵が両手を広げて迎えてくれる

山陽花の寺二十四か寺第十八番札所となっている

手水鉢には不動明王の姿も

山門(広島県指定文化財)

慶長19年(1614年)の再建

現在の山門の建築材は新旧二様に分かれている

新様は建物上部の斗供・軒などに、旧様は軸部の柱・腰長押・台輪などに見られ、一部に室町様式の木割を残している

額には山号の「中道山」

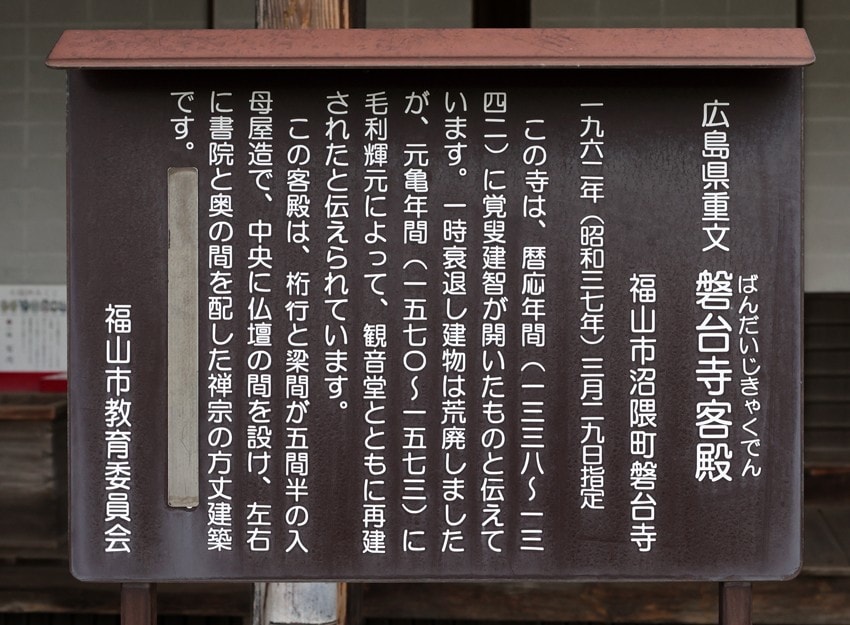

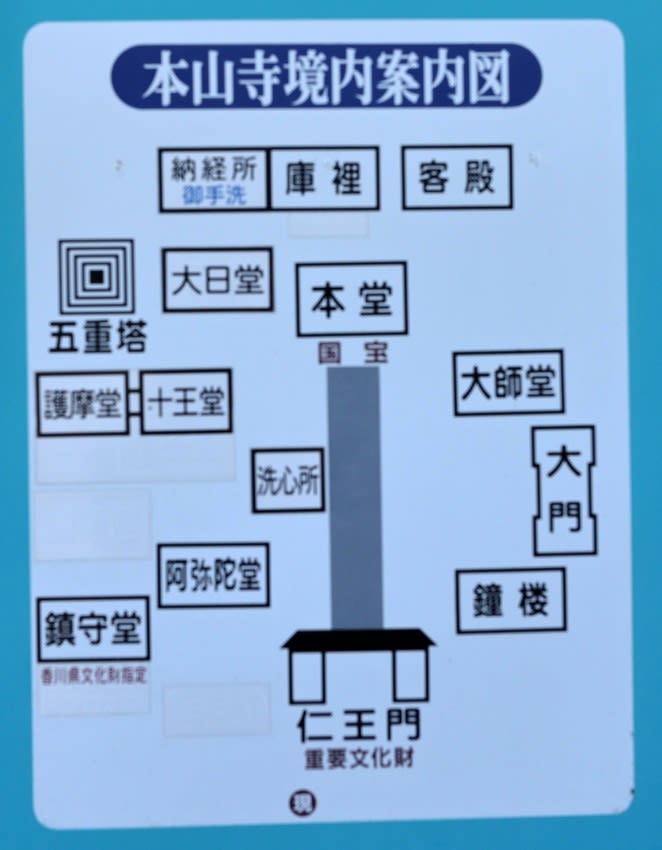

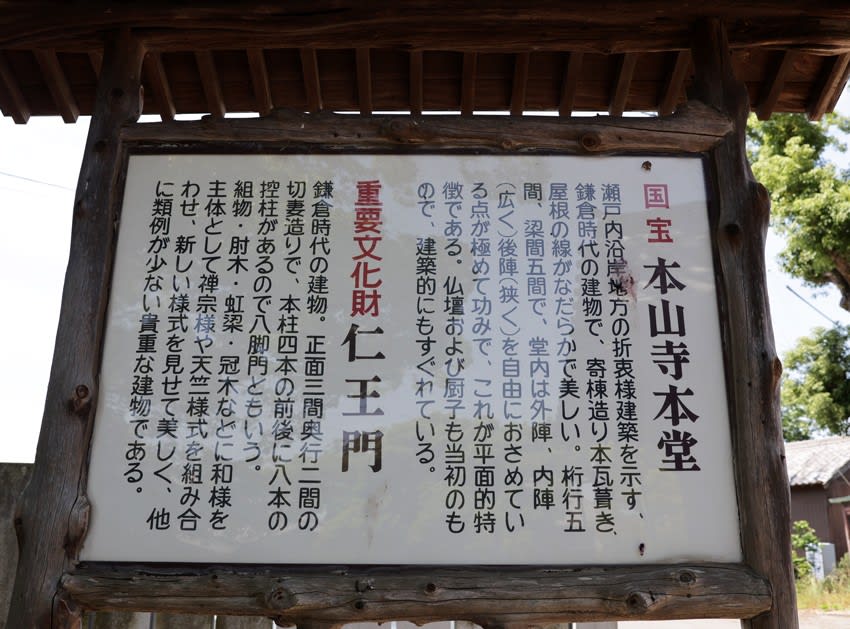

本堂(国宝)

鎌倉時代の元応3年(1321年)の建立

入母屋造、本瓦葺き 桁行(間口)、梁間(奥行)とも5間

様式は、全体的に和様の姿をとり、木割や細部には大幅に唐様を採用した折衷様で、外陣の輪垂木天井は極めて珍しい手法

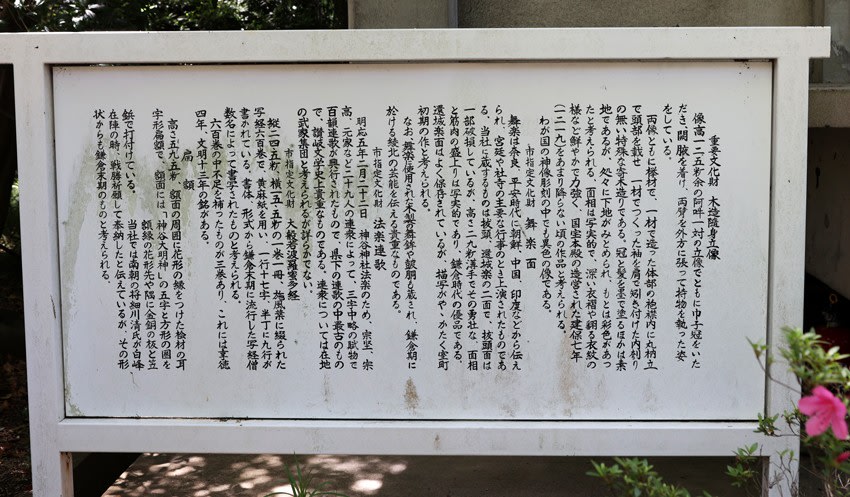

本尊:木造十一面観世音菩薩立像(重文)

33年に一度のご開帳<次回は令和6年>

尾道の浄土寺本堂(国宝 1327年再建)とともに、瀬戸内海地域で最も古い折衷様建築物として貴重

五重塔(国宝)

国宝に指定されている五重塔は9基(羽黒山、東寺、醍醐寺、海住山寺、法隆寺、興福寺、室生寺、明王院)

三重塔(13基)、多宝塔(6基)も回っているので、今回の明王院で目標を達成した

貞和4年(1348年)の建立 高さ29.14m

法隆寺・室生寺・醍醐寺・海住山寺に次ぐ5番目の古さを誇り、中世密教寺院における現存唯一の遺例といわれている

相輪の刻銘には、この塔が当時の繁栄した草戸千軒の経済力を背景に、ささやかな民衆の浄財を募って建立されたことが明記されている

木陰のベンチで塔を眺めていると、地元の男性が隣に座った

九州福岡出身で福山市に来て30年になるがまだ馴染めていないという(笑)

歴史に大変詳しく、話しも面白く長時間聞き入ってしまった

庫裏(広島県指定文化財)

書院とともに福山初代藩主水野勝成により再建されたものと伝えられる

小屋組は、古式で規模も雄大であり、書院形式の初期の技法をとっている

特に玄関や板敷き広間の天井は小屋組を露出させ、また淡彩の山水・花鳥・動物を襖に描くなど江戸初期の風格を示している

昭和38年(1963年)書院とともに解体修理された

書院(広島県指定文化財)

小屋組は古式で手法も古く、1間毎に柱を建てた書院形式初期の技法を用いた、江戸時代初期の建築

明暦2年(1656年) 徳川家光の位牌堂に転用されたが、昭和38年(1963年)解体修理時に元の姿に復されてた

玄関は式台に上り段を設け、屋根は向唐破風

鐘楼(福山市指定文化財)

建立は、正保4年(1647年)水野宗休(勝成の隠居後の号)の寄進によるもの

鐘は明暦3年(1657年)福山三代藩主水野勝貞の寄進によるもの

周辺を散策する

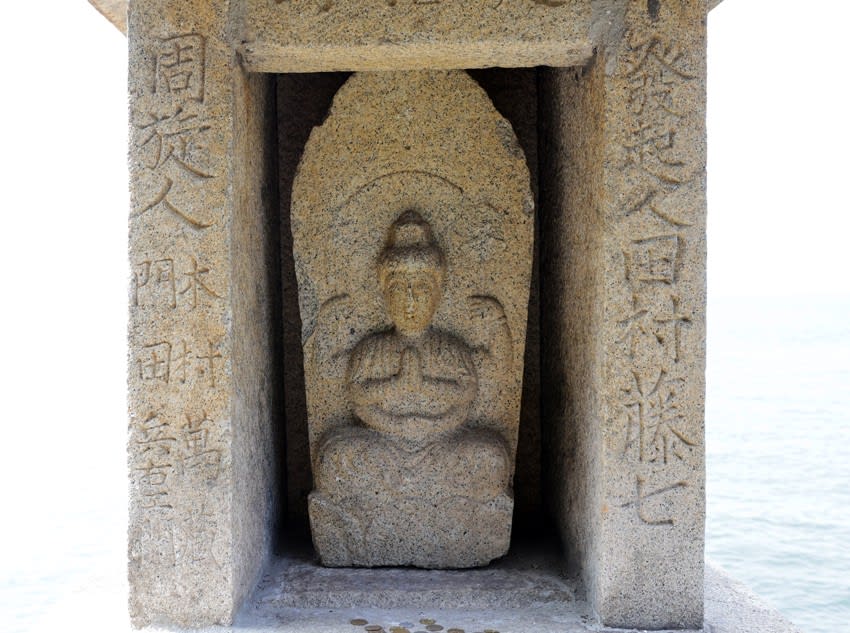

修行大師像

学寮

地蔵堂

地元の男性が一番好きだと教えてくれた場所から撮ってみた

境内が一望できる

自分一人ではこの場所を見つけることはできなかった

時計をみると何と2時間も滞在してしまった

山門から本堂を眺める

この石段から山門の景色も印象に残る

草戸稲荷神社(広島県福山市草戸町1467番地)

明王院の隣にある神社

大同2年(807)明王院の開基空海上人が同寺の鎮守として斎き祀ったものと伝えられる

額には「正一位稲荷大明神」とある

社殿は古くは芦田川の中州に鎮座されたが、しばしばの洪水の厄により社殿が流失破損した

寛永10年(1633年)6月、後水尾天皇の御代に福山藩主水野勝成が再建した

承応4年(1655年)水野家第3代勝貞が父である第2代勝俊の病気平癒を祈願し、今の地に社殿を遷し祀った

拝殿内部

祭神:保食神、宇加之魂神、大己貴神の三神

撮影日 令和4年5月31日

中道山 円光寺 明王院(みょうおういん)

真言宗大覚寺派の寺院

もとは「西光山 理智院 常福寺」といい、大同2年(807年)弘法大師の開基と伝えられている

元和5年(1619年)福山藩主 水野勝成が入府してからはその庇護を受ける

三代水野勝貞は常福寺に、歴代藩主の祈願寺となっていた明王院を合併し、寺号を明王院と改め今日に至る

十王堂

閻魔大王以下十王が祀られている

石段の奥に山門が見える

紫陽花の花霊場と彫られた地蔵が両手を広げて迎えてくれる

山陽花の寺二十四か寺第十八番札所となっている

手水鉢には不動明王の姿も

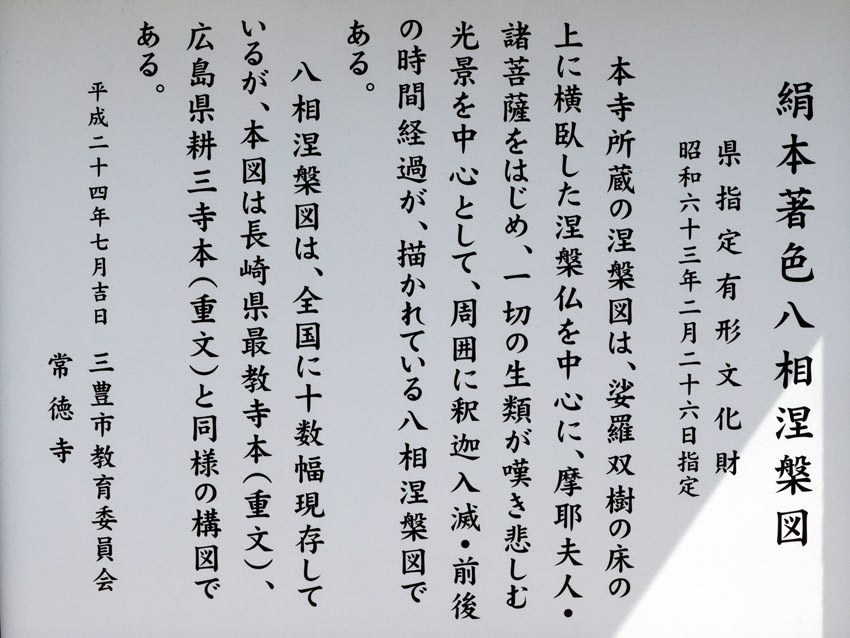

山門(広島県指定文化財)

慶長19年(1614年)の再建

現在の山門の建築材は新旧二様に分かれている

新様は建物上部の斗供・軒などに、旧様は軸部の柱・腰長押・台輪などに見られ、一部に室町様式の木割を残している

額には山号の「中道山」

本堂(国宝)

鎌倉時代の元応3年(1321年)の建立

入母屋造、本瓦葺き 桁行(間口)、梁間(奥行)とも5間

様式は、全体的に和様の姿をとり、木割や細部には大幅に唐様を採用した折衷様で、外陣の輪垂木天井は極めて珍しい手法

本尊:木造十一面観世音菩薩立像(重文)

33年に一度のご開帳<次回は令和6年>

尾道の浄土寺本堂(国宝 1327年再建)とともに、瀬戸内海地域で最も古い折衷様建築物として貴重

五重塔(国宝)

国宝に指定されている五重塔は9基(羽黒山、東寺、醍醐寺、海住山寺、法隆寺、興福寺、室生寺、明王院)

三重塔(13基)、多宝塔(6基)も回っているので、今回の明王院で目標を達成した

貞和4年(1348年)の建立 高さ29.14m

法隆寺・室生寺・醍醐寺・海住山寺に次ぐ5番目の古さを誇り、中世密教寺院における現存唯一の遺例といわれている

相輪の刻銘には、この塔が当時の繁栄した草戸千軒の経済力を背景に、ささやかな民衆の浄財を募って建立されたことが明記されている

木陰のベンチで塔を眺めていると、地元の男性が隣に座った

九州福岡出身で福山市に来て30年になるがまだ馴染めていないという(笑)

歴史に大変詳しく、話しも面白く長時間聞き入ってしまった

庫裏(広島県指定文化財)

書院とともに福山初代藩主水野勝成により再建されたものと伝えられる

小屋組は、古式で規模も雄大であり、書院形式の初期の技法をとっている

特に玄関や板敷き広間の天井は小屋組を露出させ、また淡彩の山水・花鳥・動物を襖に描くなど江戸初期の風格を示している

昭和38年(1963年)書院とともに解体修理された

書院(広島県指定文化財)

小屋組は古式で手法も古く、1間毎に柱を建てた書院形式初期の技法を用いた、江戸時代初期の建築

明暦2年(1656年) 徳川家光の位牌堂に転用されたが、昭和38年(1963年)解体修理時に元の姿に復されてた

玄関は式台に上り段を設け、屋根は向唐破風

鐘楼(福山市指定文化財)

建立は、正保4年(1647年)水野宗休(勝成の隠居後の号)の寄進によるもの

鐘は明暦3年(1657年)福山三代藩主水野勝貞の寄進によるもの

周辺を散策する

修行大師像

学寮

地蔵堂

地元の男性が一番好きだと教えてくれた場所から撮ってみた

境内が一望できる

自分一人ではこの場所を見つけることはできなかった

時計をみると何と2時間も滞在してしまった

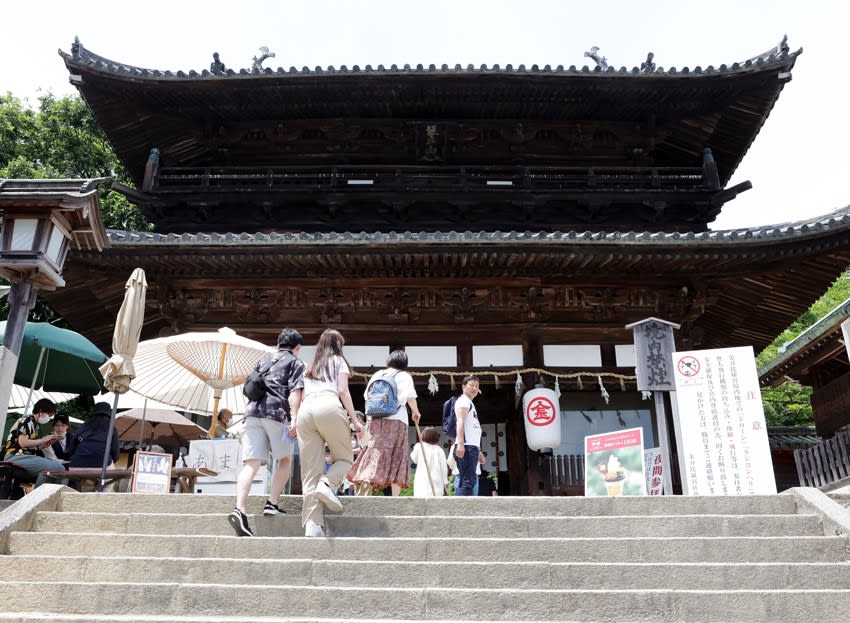

山門から本堂を眺める

この石段から山門の景色も印象に残る

草戸稲荷神社(広島県福山市草戸町1467番地)

明王院の隣にある神社

大同2年(807)明王院の開基空海上人が同寺の鎮守として斎き祀ったものと伝えられる

額には「正一位稲荷大明神」とある

社殿は古くは芦田川の中州に鎮座されたが、しばしばの洪水の厄により社殿が流失破損した

寛永10年(1633年)6月、後水尾天皇の御代に福山藩主水野勝成が再建した

承応4年(1655年)水野家第3代勝貞が父である第2代勝俊の病気平癒を祈願し、今の地に社殿を遷し祀った

拝殿内部

祭神:保食神、宇加之魂神、大己貴神の三神

撮影日 令和4年5月31日