赤間神宮

壇ノ浦の戦いにおいて幼くして亡くなった安徳天皇を祀る

石造鳥居

額には「赤間神宮」

正面に「水天門」、左側に「太鼓楼」

石段を上がる。中国人の団体がいたので静かな場所に移動する

安徳天皇御陵

壇ノ浦の戦いで入水した安徳天皇の遺体は現場付近では発見できなかった

赤間関(下関)に建久2年(1191年)、勅命により御影堂が建立され、建礼門院ゆかりの尼を奉仕させた

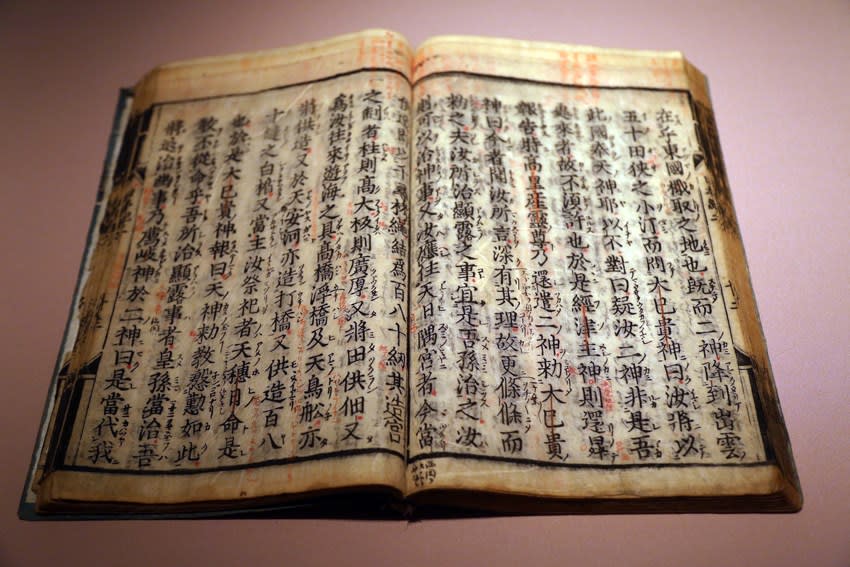

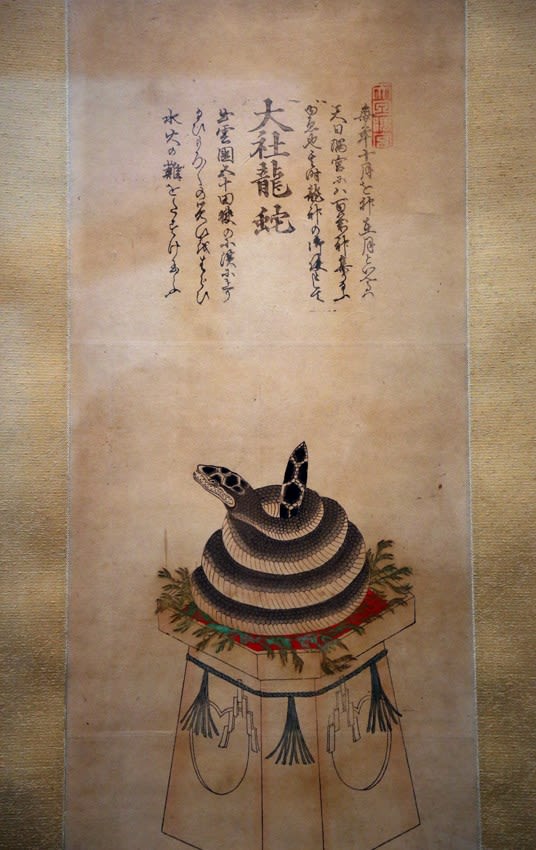

安徳天皇と二位の尼(下関市立歴史博物館展示)

8歳の安徳天皇は「私をどこに連れて行くのですか」と尋ねる

尼(平清盛の妻時子)は、「海の底にも都がある」と幼い天皇を慰め入水した

伊藤博文・陸奥宗光像

日清講和会議において日本側の全権を務めた伊藤内閣総理大臣、陸奥外務大臣の胸像

昔の政治家には威厳を感じる

日清講和記念館

李鴻章道

講和会議のとき清国全権大使「李鴻章」が危難を避けるためにこの道を使用した。

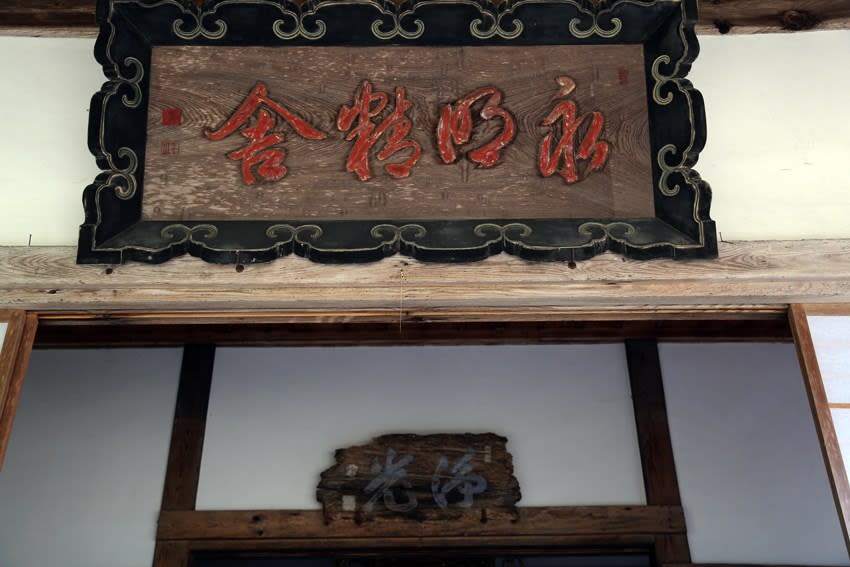

水天門

神門は竜宮城を模した竜宮造の楼門

「水天」の名称は安徳天皇が水天宮の祭神とされることによる

太鼓楼

手水舎

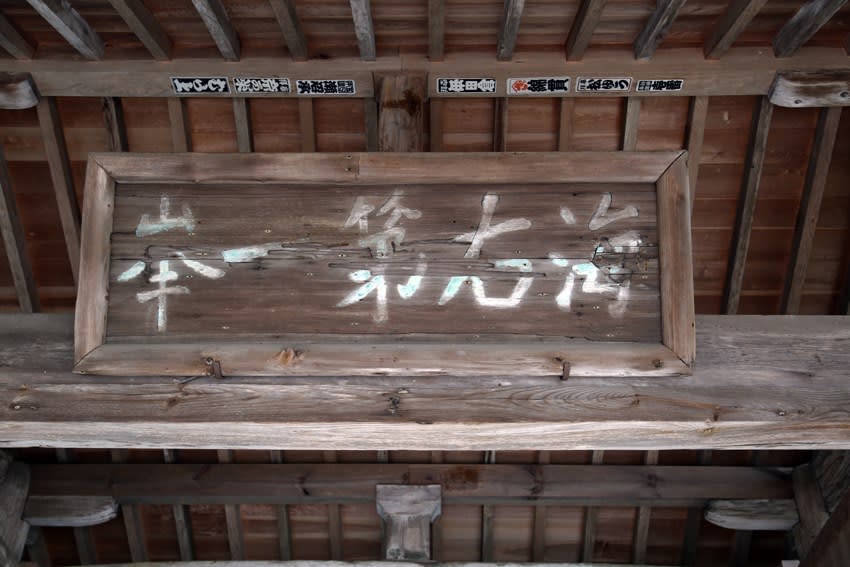

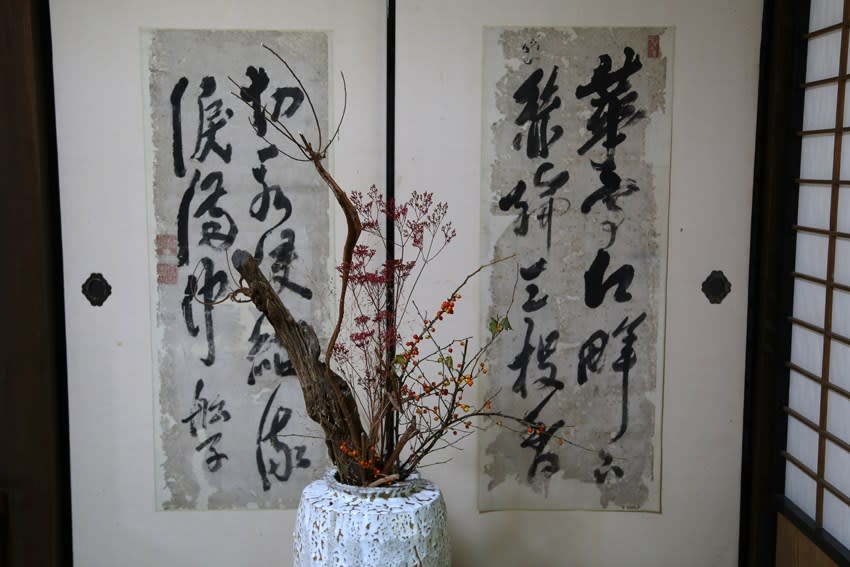

大安殿

境内図によると大安殿となっている。内側に「内拝殿」があり「祝詞殿」「神殿」へと続く

芳一堂

「耳なし芳一」を祀り、芳一の木像を安置する

平家一門の墓

壇ノ浦の戦いで敗れた平家一門の合祀墓(供養塔)

14名の供養塔が並び、名前に「盛」字の付く者が多いことから「七盛塚」とも称する

高浜虚子歌碑

「七盛の 墓包み降る 椎の露」

鎮守八幡宮

水天宮を通り駐車場へ戻る

駐車場から

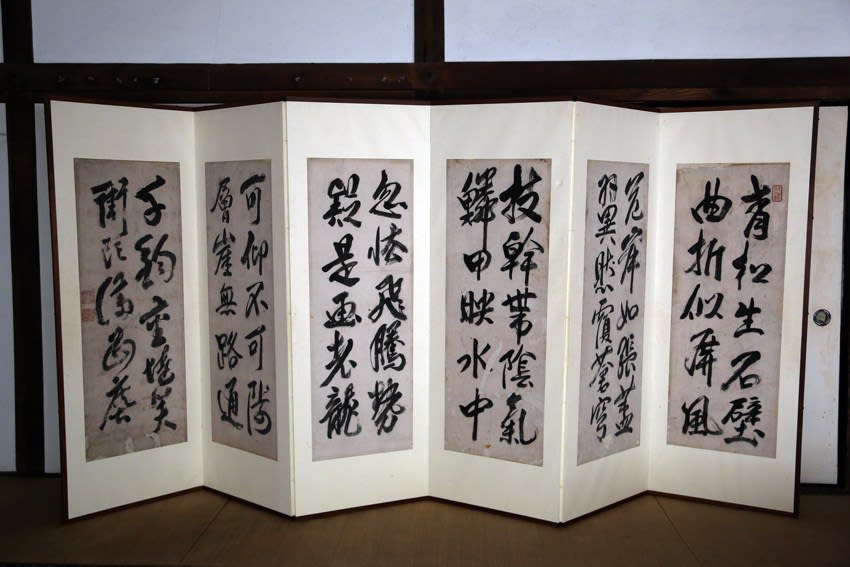

何の像か解らなかったが土台に平家物語が…

祗園精舎の鐘の声 諸行無常の響きあり 娑羅双樹の花の色 盛者必衰の理をあらはす

おごれる人も久しからず 唯春の夜の夢のごとし たけき者も遂にはほろびぬ 偏に風の前の塵に同じ

朝鮮通信使上陸港留之地

目の前に関門橋。高所恐怖症なので関門トンネルで九州に入ろうと考えた

撮影 平成29年10月5日

壇ノ浦の戦いにおいて幼くして亡くなった安徳天皇を祀る

石造鳥居

額には「赤間神宮」

正面に「水天門」、左側に「太鼓楼」

石段を上がる。中国人の団体がいたので静かな場所に移動する

安徳天皇御陵

壇ノ浦の戦いで入水した安徳天皇の遺体は現場付近では発見できなかった

赤間関(下関)に建久2年(1191年)、勅命により御影堂が建立され、建礼門院ゆかりの尼を奉仕させた

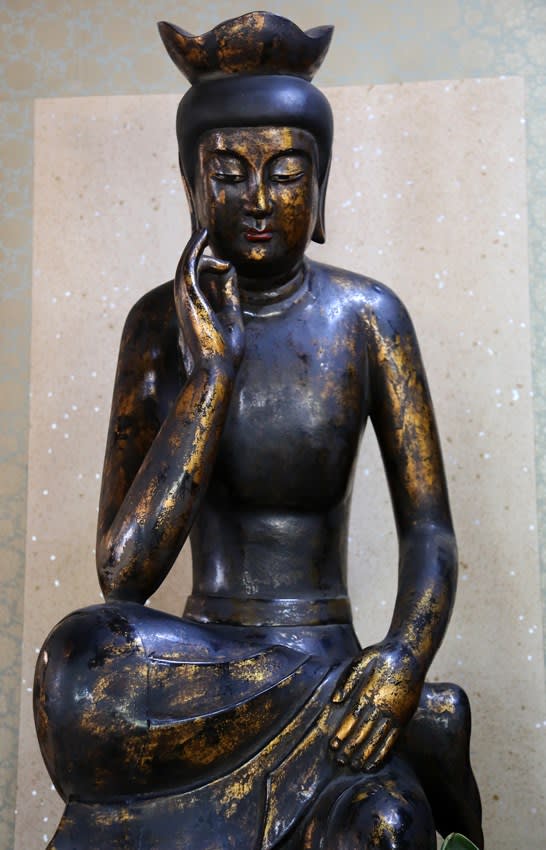

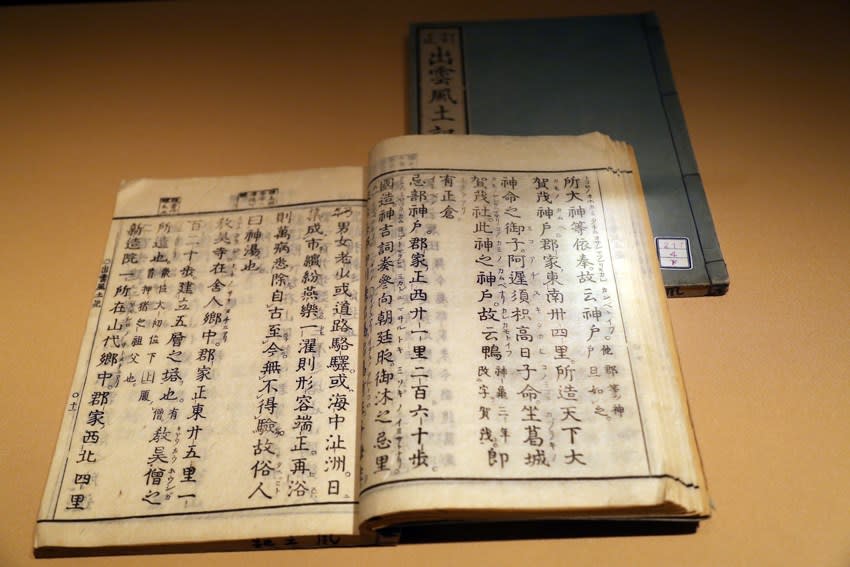

安徳天皇と二位の尼(下関市立歴史博物館展示)

8歳の安徳天皇は「私をどこに連れて行くのですか」と尋ねる

尼(平清盛の妻時子)は、「海の底にも都がある」と幼い天皇を慰め入水した

伊藤博文・陸奥宗光像

日清講和会議において日本側の全権を務めた伊藤内閣総理大臣、陸奥外務大臣の胸像

昔の政治家には威厳を感じる

日清講和記念館

李鴻章道

講和会議のとき清国全権大使「李鴻章」が危難を避けるためにこの道を使用した。

水天門

神門は竜宮城を模した竜宮造の楼門

「水天」の名称は安徳天皇が水天宮の祭神とされることによる

太鼓楼

手水舎

大安殿

境内図によると大安殿となっている。内側に「内拝殿」があり「祝詞殿」「神殿」へと続く

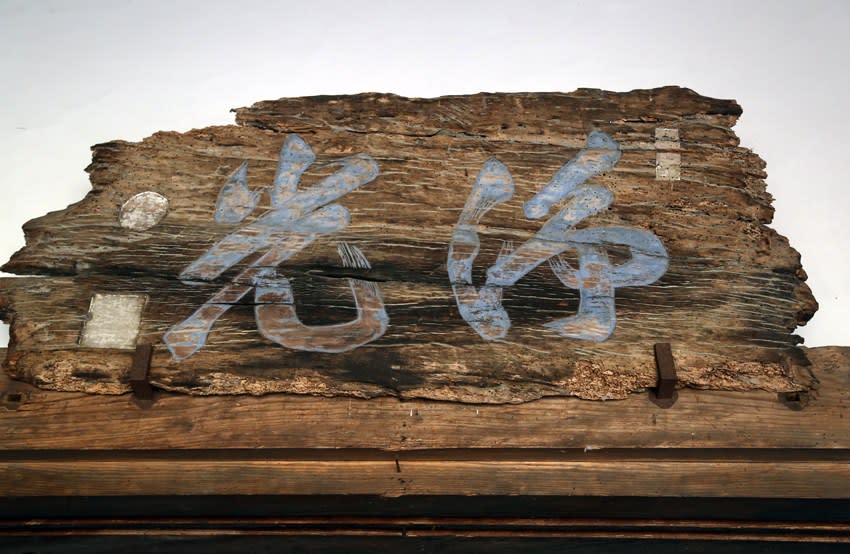

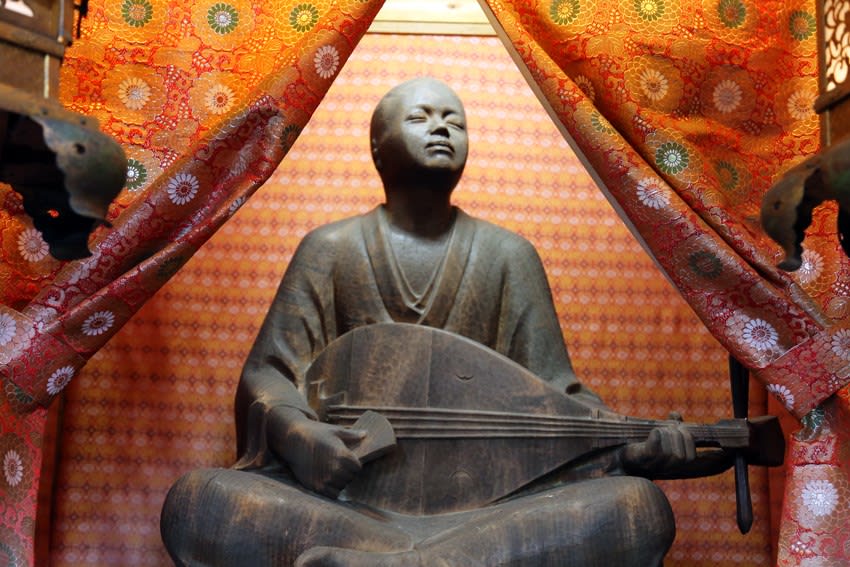

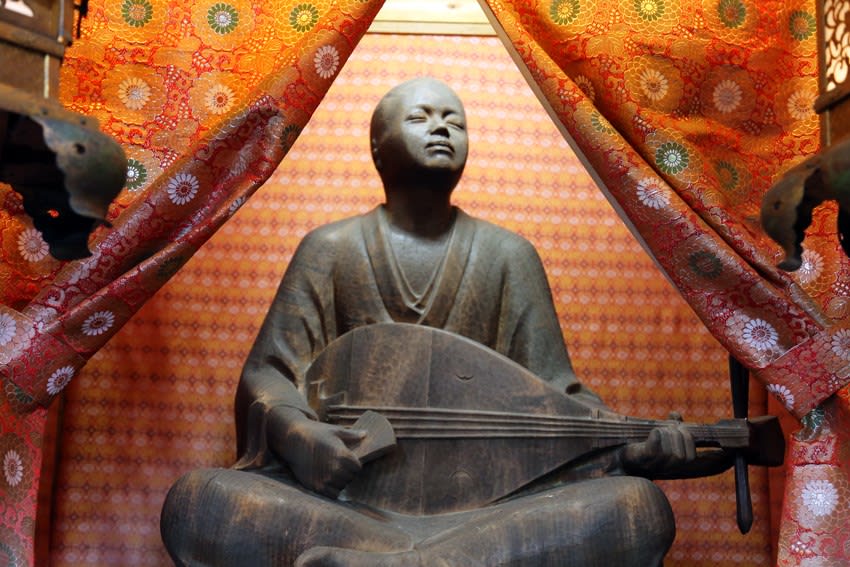

芳一堂

「耳なし芳一」を祀り、芳一の木像を安置する

平家一門の墓

壇ノ浦の戦いで敗れた平家一門の合祀墓(供養塔)

14名の供養塔が並び、名前に「盛」字の付く者が多いことから「七盛塚」とも称する

高浜虚子歌碑

「七盛の 墓包み降る 椎の露」

鎮守八幡宮

水天宮を通り駐車場へ戻る

駐車場から

何の像か解らなかったが土台に平家物語が…

祗園精舎の鐘の声 諸行無常の響きあり 娑羅双樹の花の色 盛者必衰の理をあらはす

おごれる人も久しからず 唯春の夜の夢のごとし たけき者も遂にはほろびぬ 偏に風の前の塵に同じ

朝鮮通信使上陸港留之地

目の前に関門橋。高所恐怖症なので関門トンネルで九州に入ろうと考えた

撮影 平成29年10月5日