①多様な考えを生む問いを与える

②教師が,子どもの考えを広げる勇気をもつ

③考えをしっかり書かせる

④対話を活性化させるための工夫をする

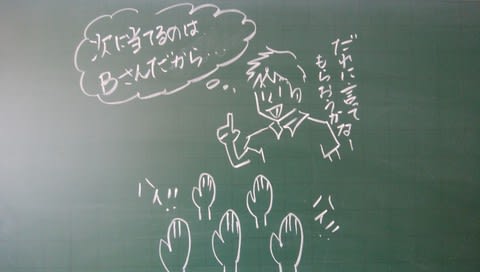

⑤対話を上手に交通整理する

に続き,6つ目で,これで最後になります。

最後はズバリ

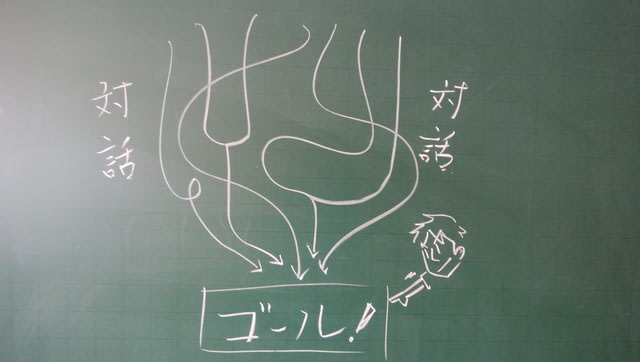

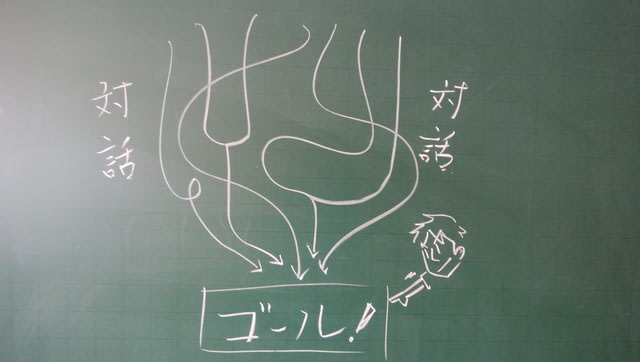

対話のゴールを明確にする

ということです。

これは,順序としては最後に出しましたが,実はもっと前,対話的な授業を組み立てようとするその1番最初にしておくべき作業であると言えます。

なぜなら,ゴールなしにどんなものも描くことができないはずだからです。

対話は何のためにするのか。

対話はどこに向かうのか。

対話はどうすればそのゴールへたどり着けるのか。

このゴールこそが,俗に言う「深い学び」だという捉え方もあるかもしれません。

そこは言葉の定義の問題なので,私個人としてはそれでも構わないと思っていますし,私もそういう捉え方をしている面があります。

ではどんなゴールを設定するのか。

これは,「意外に」難しい作業になることが多々あります。

「知識」として何か新しいものを獲得させるのか。

「価値」として何か新しいものを見出させるのか。

「学び方」として何か新しいものを身に付けさせるのか。

内容にしろ方法にしろ,授業の中にはゴールとなり得るものは多様に存在することが多いからです。

そんな中から,教師が適切なゴールを設定することが,対話のスタートになるということです。

そのゴールは,ぜひ子どもたちにとって価値のあるもので,その単元や題材の学習からして必要とされているもので,そして到達可能なものであってほしいですね。

②教師が,子どもの考えを広げる勇気をもつ

③考えをしっかり書かせる

④対話を活性化させるための工夫をする

⑤対話を上手に交通整理する

に続き,6つ目で,これで最後になります。

最後はズバリ

対話のゴールを明確にする

ということです。

これは,順序としては最後に出しましたが,実はもっと前,対話的な授業を組み立てようとするその1番最初にしておくべき作業であると言えます。

なぜなら,ゴールなしにどんなものも描くことができないはずだからです。

対話は何のためにするのか。

対話はどこに向かうのか。

対話はどうすればそのゴールへたどり着けるのか。

このゴールこそが,俗に言う「深い学び」だという捉え方もあるかもしれません。

そこは言葉の定義の問題なので,私個人としてはそれでも構わないと思っていますし,私もそういう捉え方をしている面があります。

ではどんなゴールを設定するのか。

これは,「意外に」難しい作業になることが多々あります。

「知識」として何か新しいものを獲得させるのか。

「価値」として何か新しいものを見出させるのか。

「学び方」として何か新しいものを身に付けさせるのか。

内容にしろ方法にしろ,授業の中にはゴールとなり得るものは多様に存在することが多いからです。

そんな中から,教師が適切なゴールを設定することが,対話のスタートになるということです。

そのゴールは,ぜひ子どもたちにとって価値のあるもので,その単元や題材の学習からして必要とされているもので,そして到達可能なものであってほしいですね。