「対話的な学び」の重要性は強く言われています。

今,多くの現場でそれを柱にして,そこに向かって授業改善を試みていることでしょう。

ではどうすれば授業が対話的になるのか。

私なりに感じているポイントを,数回に分けて紹介します。

1つ目の今回は,まず「大前提」となるものです。

それは

対話を生む問いを与える

ということになります。

対話とは,同じテーマに向かって,多様な考えや価値をぶつけ合い,それによって双方の理解を深めたり新しい考えや価値を見出したりする活動です。

なので,対話を生むにはまず,「多様な考えが存在する」そんな問いを子どもたちに与える必要があります。

では,各授業の中にどんな多様性を求めるか。

①答えが多様に存在する。(オープンエンド)

→問いに対する答え自体が多様に存在することがあり,そこをねらった問いを与えます。(国語・社会・道徳… 等)

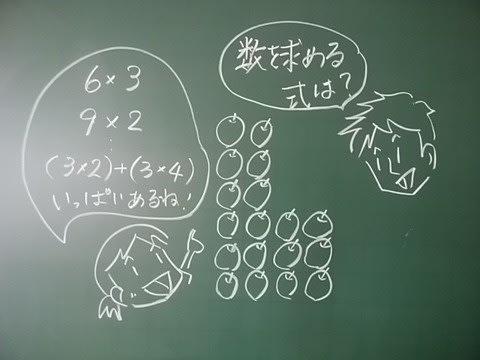

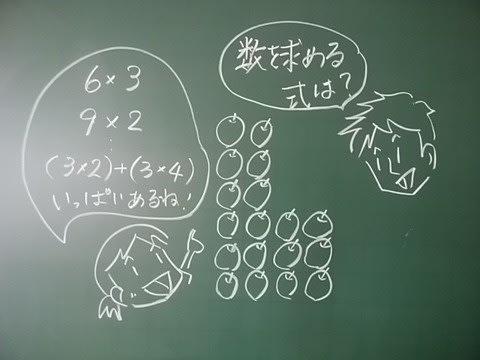

②答えは1つだが,そこにたどり着くまでの道筋が多様に存在する。(オープンアプローチ)

→答えを導くための方法が多様に存在することがあり,そこをねらった問いを与えます。(算数… 等)

③課題とするものが多様に存在する。(オープンプロブレム)

→子どもたちが取り組む課題自体が多様に存在し,そこから自分で課題を選択したり作り出したりさせます。(社会・総合… 等)

こういったことを先生が理解し,対話を生む適切な問題を与えることから授業は始まります。

このとき

「この問いを出したら,子どもたちはどんな発想をするだろうか」

ということを先生は考えることになりますが,そこでどれだけ子どもの立場に立って,多様性を幅広く想像できるかが教材研究の核になります。

そこをクリアできてこそ,本当の「対話を生む問い」を与えられることになります。

今,多くの現場でそれを柱にして,そこに向かって授業改善を試みていることでしょう。

ではどうすれば授業が対話的になるのか。

私なりに感じているポイントを,数回に分けて紹介します。

1つ目の今回は,まず「大前提」となるものです。

それは

対話を生む問いを与える

ということになります。

対話とは,同じテーマに向かって,多様な考えや価値をぶつけ合い,それによって双方の理解を深めたり新しい考えや価値を見出したりする活動です。

なので,対話を生むにはまず,「多様な考えが存在する」そんな問いを子どもたちに与える必要があります。

では,各授業の中にどんな多様性を求めるか。

①答えが多様に存在する。(オープンエンド)

→問いに対する答え自体が多様に存在することがあり,そこをねらった問いを与えます。(国語・社会・道徳… 等)

②答えは1つだが,そこにたどり着くまでの道筋が多様に存在する。(オープンアプローチ)

→答えを導くための方法が多様に存在することがあり,そこをねらった問いを与えます。(算数… 等)

③課題とするものが多様に存在する。(オープンプロブレム)

→子どもたちが取り組む課題自体が多様に存在し,そこから自分で課題を選択したり作り出したりさせます。(社会・総合… 等)

こういったことを先生が理解し,対話を生む適切な問題を与えることから授業は始まります。

このとき

「この問いを出したら,子どもたちはどんな発想をするだろうか」

ということを先生は考えることになりますが,そこでどれだけ子どもの立場に立って,多様性を幅広く想像できるかが教材研究の核になります。

そこをクリアできてこそ,本当の「対話を生む問い」を与えられることになります。