チェコ・フィル東京公演初日を聴く。

このオーケストラを生で聴くのは、アシュケナージ指揮のマーラー7番以来だから、十数年ぶり。

本年5月31日に71歳で世を去ったビエロフラーヴェクの代役はアルトリヒテル。

冒頭の「謝肉祭」は、まさに血湧き肉踊る熱狂的な名演。燃え上がり方も常軌を逸しているが、一転静かな場面での詩情も美しい。サービス精神旺盛、外連たっぷりの指揮ぶりで、さぞ若い頃は女にモテたろうという風情には嫌みがない。

なんと凄い指揮者が居たものか! と胸躍らせたのも束の間、つづく、ケラスを独奏者に迎えたチェロ協奏曲では雲行きが怪しくなる。

朝比奈信者のわたしだから、棒の上手い下手には極端にこだわるつもりはない。しかし、それにしても拙い。ソロの合間にチョロチョロとオケが入るところのアインザッツが力みすぎている上に余計なアクションが伴う。その動作が大きかったり唐突すぎて、演奏の邪魔をしているとしか思えないのである。あの指揮を物ともせず、大きな破綻なしに演奏を成し遂げたチェコ・フィルの面々の素晴らしさにひたすら感心した次第。ソロから離れ、オーケストラのみのトゥッティになると俄然良い音がするのも面白かった。

ケラスのソロについては語れない。というのもステージ真横のLAブロックからは、ソロよりもオケの木管が強く聴こえてしまうため、正当な批評ができないのである。ただ、フィナーレでの、コンマス独奏との絡み合いの美しさを堪能できたのは幸い。

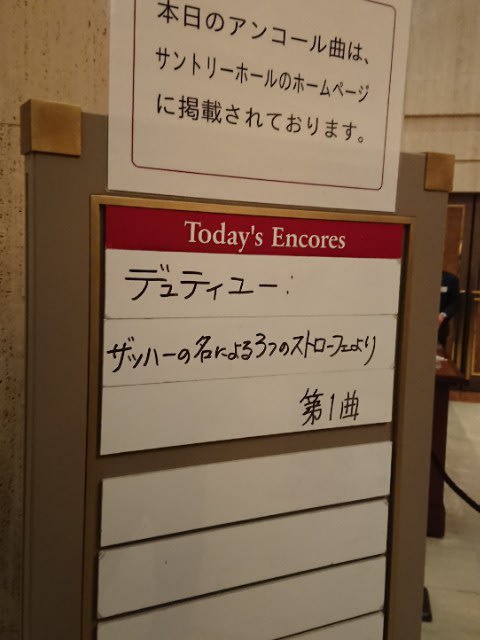

ケラスの選んだアンコール曲がデュティユーというのは珍しいが、その静謐な瞑想性は美しかった。

メインのブラームス「4番」は、まさに熱演という形容がピッタリ。第1楽章コーダの追い込みなど、なかなか真似のできないものだが、その割に感動がもたらされないのは、ブラームスの哀切が描かれていないからてあろう。つづく三つの楽章も同じで、アルトリヒテルに内面的な深みが足りないように思えた。

ところが、アンコールのドヴォルザーク「スラヴ舞曲」第2集より「7番」「8番」となると、まさに水を得た魚というか、凄まじい音楽となる。理屈も何もない。紛れもないドヴォルザークの音がするのだ。ウィーンのオーケストラでしか聴けないヨハン・シュトラウスがあるように、チェコ・フィルでしか聴けない掛け替えのない音がそこにあった。

というわけで、今後、アルトリヒテルを聴くとするなら、オール・チェコ・プログラムに限るだろう、というのが、現時点でのわたしの考えである。2日目のドヴォルザーク「8番」

はどんなであったろうか?

なお、アンコール2曲目、スラヴ舞曲第2集「8番」の演奏は、ビエロフラーヴェクの魂に捧げられたことを付記しておく。

2017年10月3日(火) 19:00開演 サントリーホール

ドヴォルザーク:序曲「謝肉祭」Op.92, B.169

ドヴォルザーク:チェロ協奏曲 Op.104, B.191 (チェロ:ジャン=ギアン・ケラス)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ブラームス:交響曲第4番 Op.98

ペトル・アルトリヒテル指揮

チェコ・フィルハーモニー管弦楽団