伊丹市立美術館にて、「陶酔のパリ・モンマルトル1880-1910」展オープン

伊丹市立美術館、オープン当日の様子。写真提供、弊社代表市川飛砂

4/16(土)より、伊丹市立美術館で、「陶酔のパリ・モンマルトル1880-1910 」展がオープンしました。

展覧会では、キャバレー「シャ・ノワール」を中心に、娯楽とキャバレー文化という視点から当時の前衛芸術、大衆芸術を横断的にご紹介しています。当時のカフェ・コンセールやキャバレーでは、ロートレックやスタンラン、エリック・サティなど、後の世代を代表する芸術家たちが毎晩集っては「フュミスト的(ばかばかしい)」な喧噪を繰り広げていました。こうした喧噪はやがて大衆芸術として新しい時代の芸術を生み出し、後のダダやシュルレアリスム、コンセプチュアルアートへと繋がっていくのです。

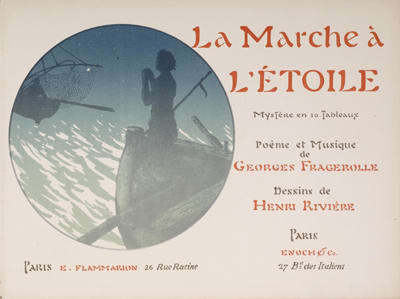

伊丹市立美術館では、このような世紀末キャバレーの様子を影絵芝居、展覧会のポスター、絵画、公演プログラム、雑誌、上映資料等パリのモンマルトル美術館をはじめ国内外の所蔵家176点を公開すると共に、当時の「シャ・ノワール」で大変な人気を博していた影絵芝居劇場の再現オブジェを制作するなど、意欲的な展示となっています。

是非足をお運び下さいませ。

伊丹市立美術館

■ 阪急伊丹駅より徒歩約9分

■JR伊丹駅より徒歩約6分

■阪急バス伊丹中央停留所より徒歩約3分

■伊丹空港より伊丹市バス25番系統で宮ノ前停留所下車(所要時間約25分)

詳しくは伊丹市立美術館ホームページをご覧下さい。

伊丹市立美術館、オープン当日の様子。写真提供、弊社代表市川飛砂

4/16(土)より、伊丹市立美術館で、「陶酔のパリ・モンマルトル1880-1910 」展がオープンしました。

展覧会では、キャバレー「シャ・ノワール」を中心に、娯楽とキャバレー文化という視点から当時の前衛芸術、大衆芸術を横断的にご紹介しています。当時のカフェ・コンセールやキャバレーでは、ロートレックやスタンラン、エリック・サティなど、後の世代を代表する芸術家たちが毎晩集っては「フュミスト的(ばかばかしい)」な喧噪を繰り広げていました。こうした喧噪はやがて大衆芸術として新しい時代の芸術を生み出し、後のダダやシュルレアリスム、コンセプチュアルアートへと繋がっていくのです。

伊丹市立美術館では、このような世紀末キャバレーの様子を影絵芝居、展覧会のポスター、絵画、公演プログラム、雑誌、上映資料等パリのモンマルトル美術館をはじめ国内外の所蔵家176点を公開すると共に、当時の「シャ・ノワール」で大変な人気を博していた影絵芝居劇場の再現オブジェを制作するなど、意欲的な展示となっています。

是非足をお運び下さいませ。

伊丹市立美術館

■ 阪急伊丹駅より徒歩約9分

■JR伊丹駅より徒歩約6分

■阪急バス伊丹中央停留所より徒歩約3分

■伊丹空港より伊丹市バス25番系統で宮ノ前停留所下車(所要時間約25分)

詳しくは伊丹市立美術館ホームページをご覧下さい。

これがメリエスが奇術・魔術に関心を頂くきっかけになったともいえる。

これがメリエスが奇術・魔術に関心を頂くきっかけになったともいえる。

と~ってもインパクトのある画像ですよね?

と~ってもインパクトのある画像ですよね?