今日もいい天気でした。

この天気は土曜日まで続くらしいので、ここのところ布団を干せない金曜日が続いていたので、明日の金曜日、週次の大掃除のために、布団をベランダに退避させられそうです。

で、今朝の散歩ですが、

昨日、大田区立郷土博物館で、令和元年度特別展「嶺の御嶽山と一山行者」を鑑賞してので、

その嶺の御嶽山と呼ばれる、御嶽神社に久しぶりに行ってきました。

普段の散歩コースから外れるのですが、うちからの距離は、洗足池よりはちょっと近いくらいかな?(半径3,000歩圏)

御嶽神社の由来です。

- 天保年間(江戸時代後期)に木曾御嶽山で修業をされた一山行者が来社して以来信者が激増し、天保2年(1831年)に現在の大きな社殿を建立し御霊を遷座した。

- 信者の中には江戸の豪商なども多くあり、かなりの寄進がされたようである。

- 関東一円から木曾御嶽山を信仰する信者たちが多数訪れ、その勢いは江戸、明治、大正、昭和へと続き、「嶺の御嶽神社に三度参拝すれば、木曾御嶽山へ一回行ったのと同じ」と言われていた。

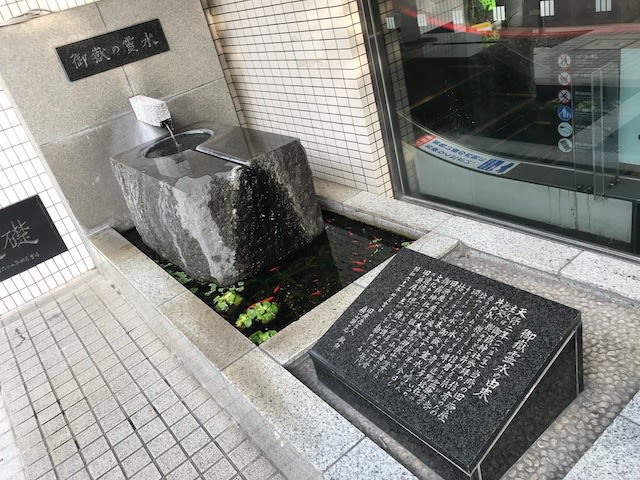

ちなみに、イオンには「御嶽の霊水」というものがあります。

御嶽神社を参詣する人のために、禊の井戸を掘ったところ、この水で禊をすると霊験あらたかで、近隣からもらい水をしにくる人が絶えず・・・とあります。

(泳いでいる金魚は贅沢ですね)(それと、現在、飲料不可)

入口には、鳥居より立派な社号標が。

境内中程の狛犬。

中々、キリッとして迫力あります。

拝殿に進みますと、

また、狛犬が、、、でも獅子というより犬っぽい?番犬?

郷土博物館に写真展示がありましたが、これは狼の狛犬だそうです。

山岳信仰において、日本狼が神格化されて、狛犬として置かれることはよくあるようですね。

これはなんで空いているのでしょう?大絵馬を郷土博物館に貸し出しているのかしら?

でもコンセント垂れているし???

これらも、たくさん奉納された大絵馬(扁額)の一部なのでしょうね(奉納と書かれてあるし)

御嶽神社の歴史的な建造物の解説にありましたが、

拝殿から拝殿にかけての社殿彫刻(レリーフ)は大田区指定文化財とのこと。

なかなかの見応えです(感)

他方、この水行堂(参拝者が水垢離をする場所)は、国指定文化財とのこと。

見た感じ、社殿彫刻の方が・・・と思わなくもないですが、歴史・文化財的な価値が高いのでしょうか。

左から、拝殿、本殿をまわると、左手には御嶽神社とは別に(同じ境内に)、「一山神社」というのもあります。

御嶽神社の御祭神が国之常立神(くにのとこたちのかみ)であるところ、

一山神社は、当の一山霊神(一山行者)が御祭神とのことです。

杜の霊神水と言って、一山行者が行水をしていた古井戸跡。

本殿裏手には、「霊神の杜」と名付けられた鎮守の森があり、霊神碑と共に神域になっているそうです。

霊神碑もたくさん建っています。

これは、博物館の”嶺一山講”を支えた人の紹介にあった、御嶽教の創始者、渡辺菊太郎さんですね。

右手にまわってくると、もうひとつ神社があります。

大鳥神社。

本日、三対目の狛犬は、、、ちょっと可愛い。

(三対のどれかを)うちで飼うなら、これかな(苦)

神楽殿は、何か工事中?(工事中は、神楽殿そのものではなさそうですが)

最後は、手水舎(参拝するなら、最初でなくてはならないのですが)

以上、久しぶりの御嶽神社でした。

昨日、特別展を一時間以上かけてじっくり観ての、お詣りでしたので、普段の何となく神域の雰囲気を感じる神社詣とは違う感覚でした。

何気なく、神域に立ち入ると、私の霊感がいろいろ機能し出すのですが、

今回は、事前知識があったことが、知識を実物で確認する、人工物の見学という意識が強くて、

神域を何かを感じるというものではありませんでした。

でも、それはそれで、地域の文化財の由緒、歴史の勉強として有意義なものでした。

木曽御嶽山は行ったことがないので、機会があれば行ってみたいものですね。

2014年の噴火に伴う観光復興対策で、大田区民が代表する観光グループは、1名・1泊・2000円の助成券が出るという、「長野県木曽町宿泊施設助成券制度」の案内が、博物館にありました。これはなかなかお得では。

来年3/31まで有効とのこと。

博物館の展示で知りましたが、御嶽神社、御嶽教関連の神社、社は区内にいろいろあるようので、散歩の折、ちょっと注意しつつ、また、今回のことを思い出しながら見てまわりましょうかね。

さてさて