ヒルクライムの練習は続くよ。ツールド八ヶ岳と同じような長い坂を求めて本日も奥多摩に通う。日曜日は雨の予報なので、土曜にライド。

この日も風が強い上、寒い。パールイズミ5度装備。寒くない代わりに、動きが重い。

自宅から多摩川沿いに走り、青梅のセブンイレブンで休憩兼補給。走り始める前に、家でもしっかり目に食べてきたが、ここでも食べられるだけ食べておく。最近ロングライドの度にハンガーノックになっているため。だいたい250Wくらいで、奥多摩路を登っていく。

いつもは奥多摩湖で写真撮影休憩を取るのだが、今日はスルー。奥多摩湖の湖畔を走りながら、パワーバーを食べる。普段なら開けやすいパッケージだが、手放し運転が苦手なので片手と歯で頑張って包装を剥がしモグモグ食べる。

奥多摩周遊道路に入ってからが、ヒルクライムの本番。約12kmを一気に登る。本日のテーマは高ケイデンス、80rpm以上をめど。先々々週に同じ道を同じ装備で登ったときは低ケイデンス高トルクで登ったのだが、その時のタイムが思わしくなかったため。勾配の急な変化に対してはダンシングで対処し、シッティングのギアはあくまで軽め。

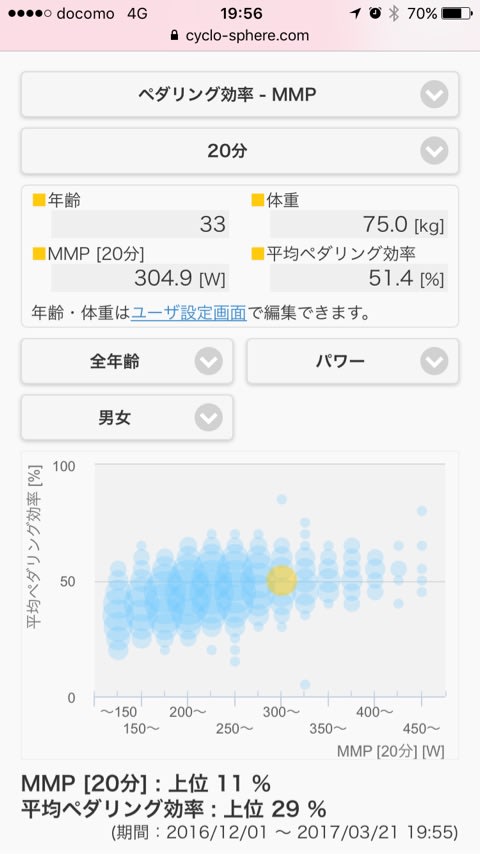

あとでタイムを見たら、先々々週よりも6分ほど速く、夏用のウェアで走ったベストタイムに迫るタイム。ヒルクライムは、ケイデンスだなと個人的な結論に至った。しかも、同じコースのパワーデータを見たら、本日の方が平均パワーが低かった。誤差などはあろうが、パワーメーターのパワーが絶対というわけでもないのかもしれない。

風張峠を通り過ぎ、都民の森で休憩。パワーバーを とジェルとレモンティーを摂取。

都民の森からダウンヒルで武蔵五日市へ向かうが、かなり寒い。ひもじい思いで寒風に耐えるが、標高が低くなるにつれて暖かくなっていく。

武蔵五日市駅あたりから、踏めなくなってくる。疲れたかと思い頑張って走るが、やがてジリ貧に。……またハンガーノックだった。立川のセブンイレブンで補給し、トコトコと走り出すと、次第に踏めるようになり、持ち直して帰宅。

帰ってからは、シャワーを浴び、マッサージをし、プロテインを摂取してから、暴食気味にカロリー摂取。

ところで、土曜のライドは日曜のライドよりも車の往来が多い。立川から青梅の間など、トラックが特に多いので気をつけたい。