本ブログ2009年8月30日の記事で書きましたが、8月29日は韓国の「国恥日」。1910年「韓国併合に関する条約」の実施日です。

先日たまたまネットサーフィンでゆきあたった近藤典彦さんの「石川啄木韓国併合批判の歌 六首」という記事によれば、「この詔書は30日に各新聞が報道するのであるが、啄木は(月曜日が非番でない限り)29日のうちに30日の新聞を読み、併合の詔書をも読んでしまったはず」で、「同じ29日の夜啄木は「時代閉塞の現状」を書き始めたと推定される」とのことです。

そして9月9日夜、「大日本帝国の全版図」と「新版図朝鮮」の2枚の地図の載った8月30日の東京朝日新聞を取り出すか思い浮かべるかして、あの有名な「地図の上朝鮮国に黒々と墨をぬりつつ秋風を聞く」等の歌を作った、と近藤さんは推察しています。

この記事には、上記2枚の地図の載った新聞記事の画像の他、同じ紙面の朝鮮関連の広告の画像も付いています。

そのうちの1つが下の画像。

【韓国併合を伝えた1910年8月30日「東京朝日新聞」掲載の広告。宣伝文にも注目。】

「日韓合邦」に好機到来とばかりに、朝鮮という「閉ざされたる宝庫」を開ける鍵が「即ち「韓語大成」及び「韓語通」の二書」で、「此二書だにあらば八道山河到る處は横行して富を攫むを得べき也」となんと実にあからさまに宣伝しています。

横浜市立図書館で蔵書検索したところ、「韓語通」の方がありました。「前間恭作著作集」(全2巻.1974年)の上巻に収められたものです。(下の画像)

中を見ると、品詞ごとに大別した上で諸用法を多数の例を示して詳述していて、なかなかレベルの高い語学書です。

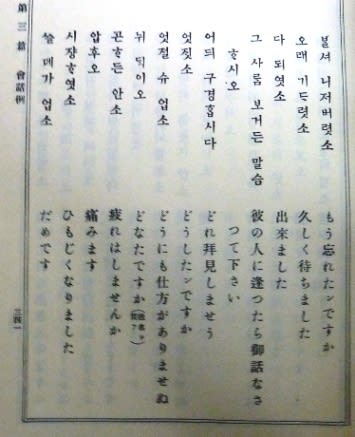

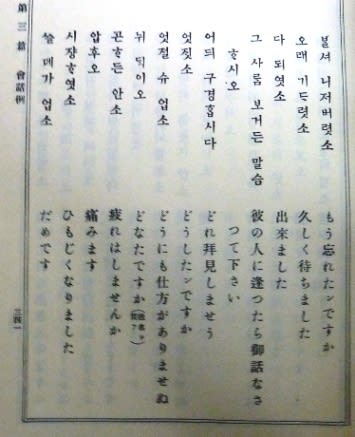

【「韓語通」の本文の冒頭部分。】

そして約360ページ中の最後の26ページ分が会話例になっています。

最近、本ブログ7月13日の記事で朝鮮総督府発行の「朝鮮旅行案内」中の朝鮮語会話は「上から目線」ではないか、と書いたところ、askさんから「大人の間で軽微な敬意を表す「ハオ体」ではないか?」とのご指摘がありました。

それで日本語と韓国語を照らし合わせながら見ていくと、なるほど「オレ キダリョッソ」とか「タ テヨッソ」の末尾は「소」だし、訳文も「久しく待ちました」、「出来ました」とていねいな形になっています。

【ハングルの表記法も今とはかなり違います。】

・・・ということで、先の記事で「上から目線」と書いたのは私ヌルボの早とちりだったですね。

実は、本ブログ2009年10月4日の記事でも、1930年発行の奥山仙三「朝鮮語大成」について、会話文例が植民地統治の役人用テキストらしい上から目線であると書きました。コチラの場合は再度見たところ、やっぱり訂正の必要なし、と判断しました。

「韓語通」は、「朝鮮旅行案内」同様googleブックでも見ることができます。(→コチラ。)

また、国立国会図書館のサイトの「近代デジタルライブラリー」中にもあります。(→コチラ。)

<かじりたてのハングル>の中の掲示板(→コチラ)に、国立国会図書館のサイトの「近代デジタルライブラリー」で公開されている明治・大正期の韓国・朝鮮関連の書籍がリストアップされていました。全部で47点、かな?

「日清・日露戦争で朝鮮に駐留していた軍人向けと思われるカタカナ会話本もいくつかあったのですが、韓語学習書の欄には含めていません」とのこと。それもちょっと見てみたいなー、なんて言ってたら、時間がいくらあっても足りないぞ。韓国語の基本能力も、脳自体のスペックも足りないか、あーあ。

近代デジタルライブラリーは→コチラ。

先日たまたまネットサーフィンでゆきあたった近藤典彦さんの「石川啄木韓国併合批判の歌 六首」という記事によれば、「この詔書は30日に各新聞が報道するのであるが、啄木は(月曜日が非番でない限り)29日のうちに30日の新聞を読み、併合の詔書をも読んでしまったはず」で、「同じ29日の夜啄木は「時代閉塞の現状」を書き始めたと推定される」とのことです。

そして9月9日夜、「大日本帝国の全版図」と「新版図朝鮮」の2枚の地図の載った8月30日の東京朝日新聞を取り出すか思い浮かべるかして、あの有名な「地図の上朝鮮国に黒々と墨をぬりつつ秋風を聞く」等の歌を作った、と近藤さんは推察しています。

この記事には、上記2枚の地図の載った新聞記事の画像の他、同じ紙面の朝鮮関連の広告の画像も付いています。

そのうちの1つが下の画像。

【韓国併合を伝えた1910年8月30日「東京朝日新聞」掲載の広告。宣伝文にも注目。】

「日韓合邦」に好機到来とばかりに、朝鮮という「閉ざされたる宝庫」を開ける鍵が「即ち「韓語大成」及び「韓語通」の二書」で、「此二書だにあらば八道山河到る處は横行して富を攫むを得べき也」となんと実にあからさまに宣伝しています。

横浜市立図書館で蔵書検索したところ、「韓語通」の方がありました。「前間恭作著作集」(全2巻.1974年)の上巻に収められたものです。(下の画像)

中を見ると、品詞ごとに大別した上で諸用法を多数の例を示して詳述していて、なかなかレベルの高い語学書です。

【「韓語通」の本文の冒頭部分。】

そして約360ページ中の最後の26ページ分が会話例になっています。

最近、本ブログ7月13日の記事で朝鮮総督府発行の「朝鮮旅行案内」中の朝鮮語会話は「上から目線」ではないか、と書いたところ、askさんから「大人の間で軽微な敬意を表す「ハオ体」ではないか?」とのご指摘がありました。

それで日本語と韓国語を照らし合わせながら見ていくと、なるほど「オレ キダリョッソ」とか「タ テヨッソ」の末尾は「소」だし、訳文も「久しく待ちました」、「出来ました」とていねいな形になっています。

【ハングルの表記法も今とはかなり違います。】

・・・ということで、先の記事で「上から目線」と書いたのは私ヌルボの早とちりだったですね。

実は、本ブログ2009年10月4日の記事でも、1930年発行の奥山仙三「朝鮮語大成」について、会話文例が植民地統治の役人用テキストらしい上から目線であると書きました。コチラの場合は再度見たところ、やっぱり訂正の必要なし、と判断しました。

「韓語通」は、「朝鮮旅行案内」同様googleブックでも見ることができます。(→コチラ。)

また、国立国会図書館のサイトの「近代デジタルライブラリー」中にもあります。(→コチラ。)

<かじりたてのハングル>の中の掲示板(→コチラ)に、国立国会図書館のサイトの「近代デジタルライブラリー」で公開されている明治・大正期の韓国・朝鮮関連の書籍がリストアップされていました。全部で47点、かな?

「日清・日露戦争で朝鮮に駐留していた軍人向けと思われるカタカナ会話本もいくつかあったのですが、韓語学習書の欄には含めていません」とのこと。それもちょっと見てみたいなー、なんて言ってたら、時間がいくらあっても足りないぞ。韓国語の基本能力も、脳自体のスペックも足りないか、あーあ。

近代デジタルライブラリーは→コチラ。