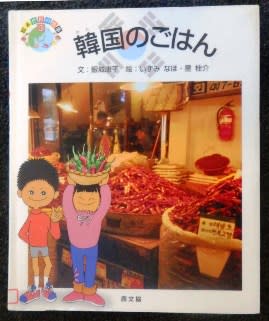

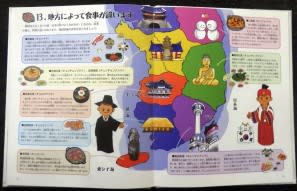

銀城康子「韓国のごはん」(農文協.2007)は<韓国食博>(→過去記事)で見て知った絵本です。

横浜市立図書館1Fの児童書コーナーにあったので読んでみました。

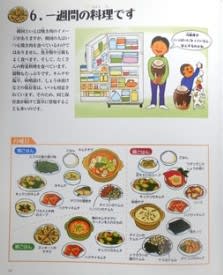

ページを開くと、韓国の家ごはんではどんな料理が食べられているか、具体的に記されています。朝・昼・晩のごはんのそれぞれのメニューや、子供が持っていくお弁当のこと等・・・。そして1週間分のメニューが各3食分すべて(!)細かく書かれています。もちろん絵も。下左は月曜の分です。

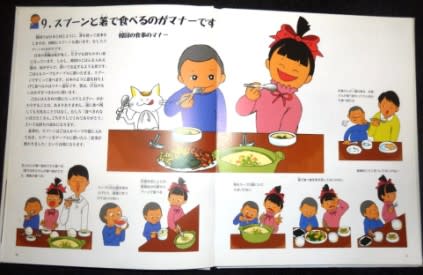

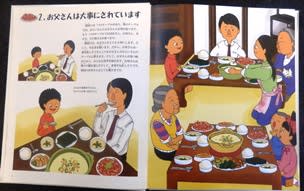

料理のことだけでなく、台所のようすや調理道具、食事マナー等々についても書かれているのがとくに興味深いところです。上右画像はマナーのページ。お客さんが一緒の時は「お客さんが食べ終わってから自分も食べ終わる」というのは韓国通の皆さんはご存知だったですか?

欠点というものでもないですが、ひとつだけ留意点を挙げておくと、基本的に<伝統的>な食生活やそれに関わる習慣に重点を置いているので、たとえばパン食のような食の洋風化や、カップラーメンの普及等についてはふれられていません。また、上右の画像のような「お父さんは大事にされています」というような、父親や長男を重視するような家族倫理や、別のページにあるような一族総出でキムチ漬けの作業をするといった習慣は現在急速に変貌しつつあるのでは、と思います。

なお、巻末には「もう少し韓国のごはんの話」というページが付いていて、さらに詳しい説明や関連する表等が載せられています。右の表はその1つ。韓国人は日本人より穀類を3割以上多く摂っているという数字は「やっぱりなー」です。

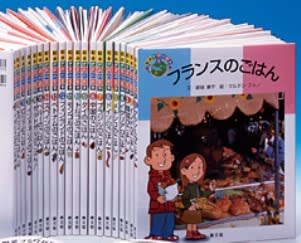

この「韓国のごはん」は、冒頭の画像にあるように「絵本 世界の食事」(全20巻)というシリーズ中の1冊です。全20巻の内訳は次の通りです。

①フランス ②インド ③韓国 ④イタリア ⑤メキシコ ⑥ドイツ ⑦ブラジル ⑧中国 ⑨タイ ⑩トルコ ⑪モンゴル ⑫フィンランド ⑬ベトナム ⑭スペイン ⑮ペルー ⑯ポルトガル ⑰インドネシア ⑱ロシア ⑲モロッコ ⑳イギリス

どの巻も当然ほぼ同様の構成で、朝・昼・晩の料理や1週間の料理、食事の時間、台所のようす、基本的マナー、「○○(←国名)のごはんをつくってみましょう」といった記事は共通しています。1つの国だけでなく、他の国と比べてみるのもおもしろいところ。スペインとポルトガルなんてどこが違うのかと思って見てみると、ポルトガルはタラやイワシ等の豊富な魚料理に特色がありそうです。

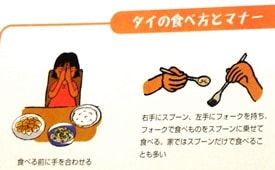

とくに韓国や日本との関連でいえば、注目すべきはベトナム。たとえば食事マナーについては下の画像参照。

「ベトナムのごはん」の巻末の「もう少しベトナムのごはんの話」に、[箸を使う国]という見出しで次のような記述がありました。

箸を日常的に使っているのは、中国の漢民族、台湾、朝鮮半島の人々、ベトナム、日本です。この中で朝鮮半島では、箸のほかにスプーンもセットにして使い、ごはんはスプーンで食べ、箸は汁気の少ないおかずをつまむ時に使います。中国や台湾では、ごはんもおかずも箸で食べますが、スープはレンゲを使います。箸だけを使って食べるのは、世界の中で、ベトナムと日本だけです。

スープも箸を使うので、器を持ち上げて直接口をつけて飲みます。ナイフとフォークを使う欧米やスプーンが主体の韓国などでは、器を持ち上げて食べるのは、行儀が悪いしぐさですが、逆に日本やベトナムでは、器を手に持たずに置いたまま食べるのは、とても行儀が悪いことです。

なお、通常は箸を使わないモンゴル、タイ、カンボジアなどてべも、麺を食べる時には箸を使います。

いやあ、児童書の、それも絵本でこれだけ勉強になる本があるんですね。ところでこの20巻のシリーズ、著者は?と見ると全巻銀城康子さんではないですか! なんという方だ! 絵の方は複数で分担して描かれていますが、それでもたいしたものです。