リンゴは美術系大学の入試では一般的な課題で、芸大の日本画でも着彩かデッサンのどちらかで出てきます。しかし、予備校の参考作品に見られる入試用のリンゴの着彩は、いわゆる厚塗りで、色彩に透明感がありません。

一般に、入試でも透明水彩が使われるのですが、下地が見える透明水彩は使い方が難しく、重ね塗りの過程でミスがあれば、そのミスが最期まで尾を引く事になります。それで、透明水彩を厚塗りすることで、あるいは不透明なホワイトを混ぜることで、少々の失敗を取り返せるような技法が好まれるのです。だから、予備校の参考作品には輝きがなく、鈍重で色彩のデリカシーのないものばかりとなっているのです。

僕もホワイトは使いますが、それは明るいけど彩度が低い部分や、意図的に濁った色を用いる場合に限られます。ホワイトを薄く使うと引っ込む。この習性を知っていれば、空間や立体感の表現に幅が出るのです。

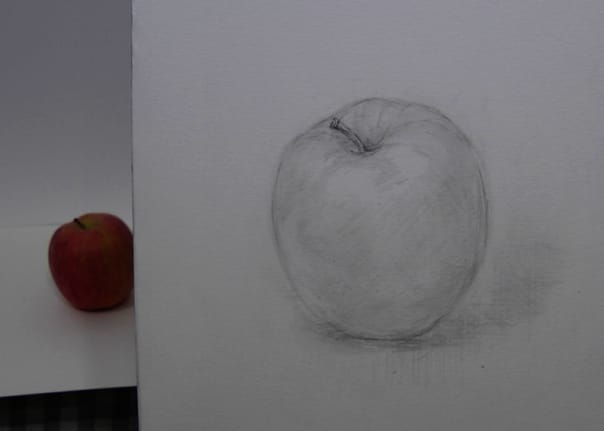

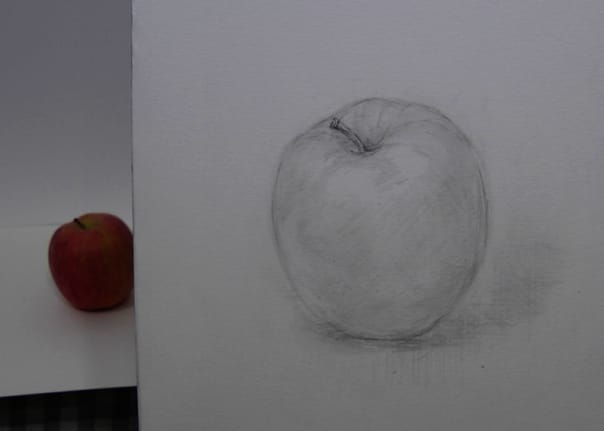

ということで、まずは鉛筆でデッサンですが、あとで色を塗ることを考慮して、鉛筆でのトーンは必要最小限にとどめています。この段階で鉛筆で描き込み過ぎると、鉛筆を消すための厚塗りとなり、輝かしい色彩は望めなくなるからです。

今回は眠かったこともあり、少し大きくなった orz

でも縮小コピーがあるからケンチャナヨ

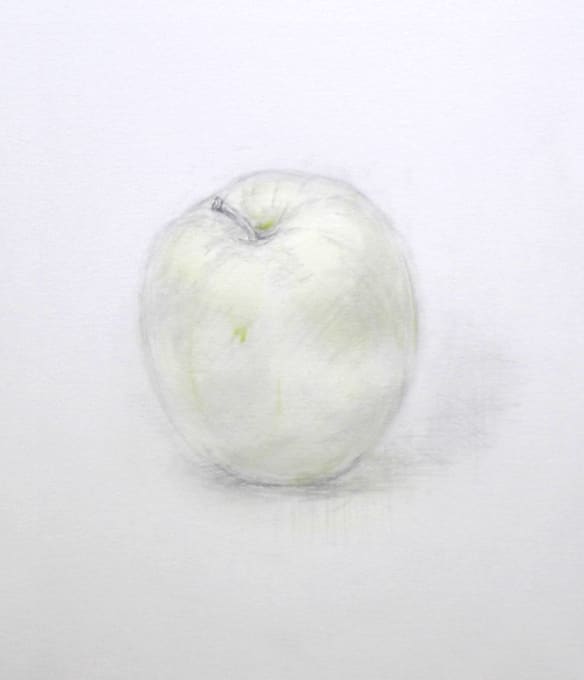

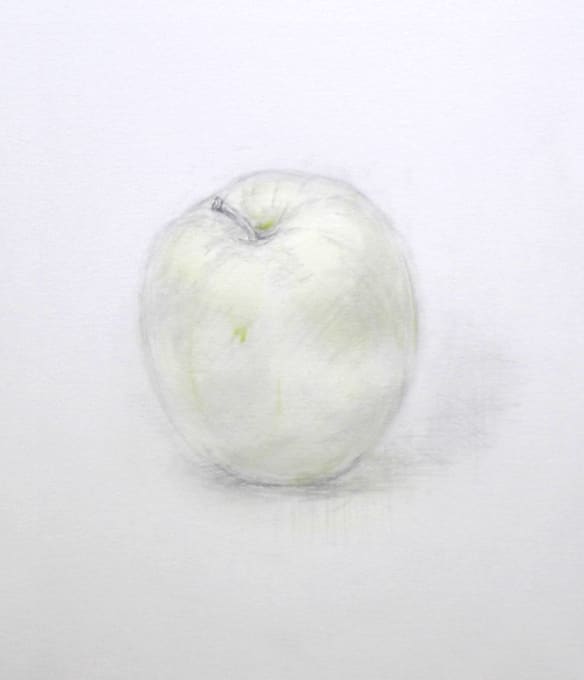

鉛筆デッサンが出来たら、最初にレモンイエローで明るい部分の下塗りをします。透明水彩の赤系統は、下地がイエローなら鮮やかな赤になるのです。ただ、イエローが強すぎると、消防車や消火器のような真っ赤になりますから、濃度には注意が必要です。

次に、リンゴの芯の周辺などの緑色を少し塗り、影や遠くの部分などの彩度の低い所に、紫を少々塗っておきます。先に塗ったイエローと紫が重なると、いわゆる補色同士の組み合わせなので濁ります。これを効果的に使うにはデッサン力が必要です。なお、紫と緑を混ぜると黒っぽくなるので、これを陰影に効果的に使うと上品になります。白い花の花脈などに効果的です。

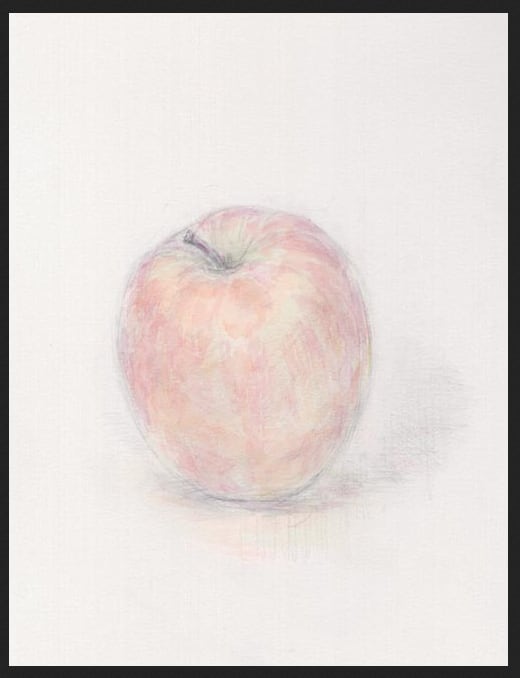

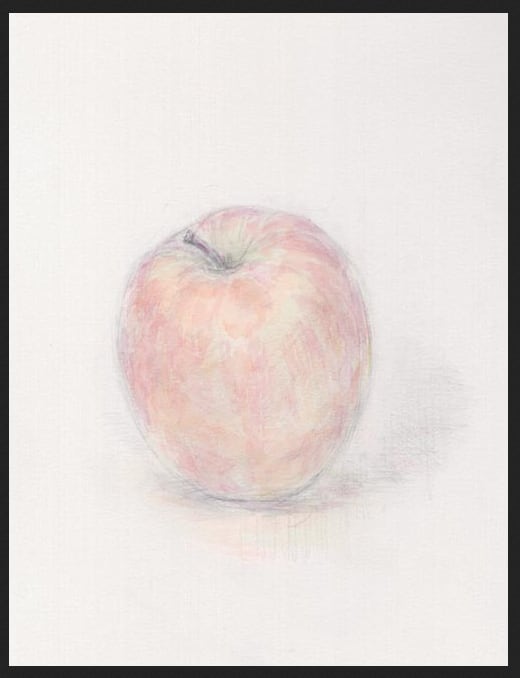

下塗りが乾いたら、ヴァーミリアンやローズマダーや、クリムゾンレーキなどでトーンや模様などを少しずつ描いて行きます。この時に、塗る感じではなく、絵の具を置くように、あるいは絵の具でデッサンをする感じが掴めれば大きな破綻はありません。続く。

スキャナーで取り込んだもの(他の画像はビデオカメラでの写真モード)

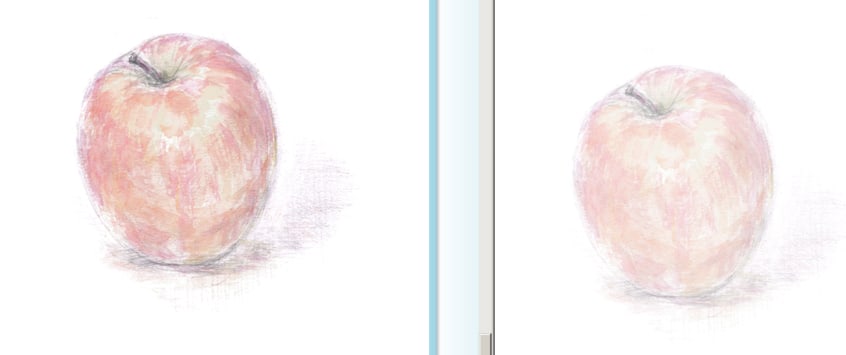

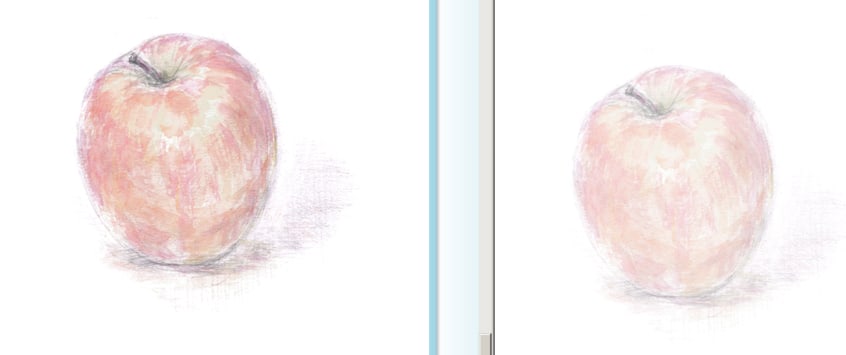

なお、画像をアップしてから驚いたのですが、gooのプログラムのせいか、実物とは全く違うドギツイ色彩になってしまいました。本物(右)は色の濃さは画像の1/3くらいです↓。それでも微妙な色彩は全部飛んでいますが。↑黒枠を付けると勝手な画像処理は行われない模様。色の薄い画像は濃くするみたい。余計ニダwww。

ということで、エフライム工房に画像を置きました→こちら。

http://www.geocities.jp/atelier_efraym/ringo-01.jpg

エフライム工房 平御幸

一般に、入試でも透明水彩が使われるのですが、下地が見える透明水彩は使い方が難しく、重ね塗りの過程でミスがあれば、そのミスが最期まで尾を引く事になります。それで、透明水彩を厚塗りすることで、あるいは不透明なホワイトを混ぜることで、少々の失敗を取り返せるような技法が好まれるのです。だから、予備校の参考作品には輝きがなく、鈍重で色彩のデリカシーのないものばかりとなっているのです。

僕もホワイトは使いますが、それは明るいけど彩度が低い部分や、意図的に濁った色を用いる場合に限られます。ホワイトを薄く使うと引っ込む。この習性を知っていれば、空間や立体感の表現に幅が出るのです。

ということで、まずは鉛筆でデッサンですが、あとで色を塗ることを考慮して、鉛筆でのトーンは必要最小限にとどめています。この段階で鉛筆で描き込み過ぎると、鉛筆を消すための厚塗りとなり、輝かしい色彩は望めなくなるからです。

今回は眠かったこともあり、少し大きくなった orz

でも縮小コピーがあるからケンチャナヨ

鉛筆デッサンが出来たら、最初にレモンイエローで明るい部分の下塗りをします。透明水彩の赤系統は、下地がイエローなら鮮やかな赤になるのです。ただ、イエローが強すぎると、消防車や消火器のような真っ赤になりますから、濃度には注意が必要です。

次に、リンゴの芯の周辺などの緑色を少し塗り、影や遠くの部分などの彩度の低い所に、紫を少々塗っておきます。先に塗ったイエローと紫が重なると、いわゆる補色同士の組み合わせなので濁ります。これを効果的に使うにはデッサン力が必要です。なお、紫と緑を混ぜると黒っぽくなるので、これを陰影に効果的に使うと上品になります。白い花の花脈などに効果的です。

下塗りが乾いたら、ヴァーミリアンやローズマダーや、クリムゾンレーキなどでトーンや模様などを少しずつ描いて行きます。この時に、塗る感じではなく、絵の具を置くように、あるいは絵の具でデッサンをする感じが掴めれば大きな破綻はありません。続く。

スキャナーで取り込んだもの(他の画像はビデオカメラでの写真モード)

なお、画像をアップしてから驚いたのですが、gooのプログラムのせいか、実物とは全く違うドギツイ色彩になってしまいました。本物(右)は色の濃さは画像の1/3くらいです↓。それでも微妙な色彩は全部飛んでいますが。↑黒枠を付けると勝手な画像処理は行われない模様。色の薄い画像は濃くするみたい。余計ニダwww。

ということで、エフライム工房に画像を置きました→こちら。

http://www.geocities.jp/atelier_efraym/ringo-01.jpg

エフライム工房 平御幸

私は、白を使うと明度があがるので前に出てくると思っていました・・・。

彩度が下がるので、引っ込むということでしょうか?

また、黄色の下地の上に赤を塗るというのも驚きでした。

それはベッタリと不透明に使った時。下地が全部消えるから当然出てくる。

ホワイトを薄く使うのは、デッサンで擦ったのと同じ効果。明度は下げないで彩度だけ下げる。白が出てくると短絡的に考えるのはただの頭でっかち。

デッサンも着彩も彩度が一番重要で、デジカメでも彩度表現まで考慮したプロ機器が一つもないことが、現状の意識の低さを物語っています。

スピーカー制作の実演動画で、無駄がなく効率のよい動作を拝見したので、絵を描かれる際も同様なのかと想像しました。

数色重ねただけで、透明感と輝きのある素敵なリンゴになるのが凄いと思いました。

本物を見てもらわないと、この段階での美しさが伝わりません。全く違う色彩ですから。

僕の使う色は微妙なので、おそらくはビデオカメラのズームレンズと、3板式撮像素子の前に置かれる分光プリズムのガラスによって、色情報が20%ほど損なわれている。それが色彩が再現できない理由だと思います。

近接撮影の出来る単焦点レンズで、撮像素子の大きなデジカメを買わないと無理ポですね。

秋の試聴会では、たくさん先生の作品を拝見したいです。

単焦点レンズのデジカメ、あると良いですね...。

りんご、デッサン、着彩で検索しても厚塗りがほとんどで重たく見えるリンゴが大多数でした。

透明感を出すための段階的な説明で大変分かりやすいです。

写真に撮った段階でも色情報が20%ほど損なわれているとの事ですが、自分の使っているパソコンの機種・設定によっても実物との差がさらにあるのかなと思うととても残念です。

レンズは透明ではなくて損失がありますから。

gooの色補正には呆れましたから、YouTubeなどで画像を見られるようにしたいと思います。

パソコンのモニターは大切ですが、sRGBに準拠していれば大丈夫です。

そのうち、使っている透明水彩についても説明したいと思います。

http://www.geocities.jp/atelier_efraym/ringo-01.jpg