古代史の方で書いているのですが、天武天皇の十人の子供は、イスラエル12部族のうち、北イスラエル王国に属した「失われた十支族」の子孫を表しています。天武の時代とは、南ユダ王国系の天智から、北イスラエル系の天武に皇統が移った時代であり、古事記や日本書紀も、それを正当化するために書かれています。

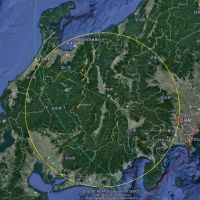

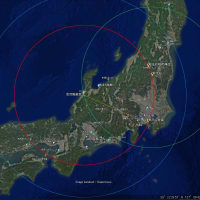

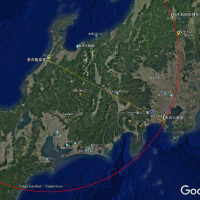

古代イスラエルでは、各部族の宿営の方角が定められており、それを考慮して十人の子供の墓地を見ると、それが部族の方角によって決められていた(右クリックで新しいタブ)と理解できます。例えば、後継者に指名された草壁皇子は天武と同じエフライム族なので、墓は天武・持統陵から見て、エフライムの宿営と同じ西南となります。また、『万葉集』に悲劇の皇子として綴られる大津皇子は、西の二上山に葬られています。姉の大来皇女(おおくのひめみこ)が歌った挽歌は悲痛な美しさを湛(たた)えています。

うつそみの人にある我れや明日よりは二上山を弟背と我が見む

しかし、二上山とは別に、当麻(たいま)にも大津皇子の墓らしいものが存在します。不思議ですが、ある意味当然です。二上山の方は、出身部族のマナセを暗示させるために、マナセの宿営の方角が選ばれ、歌の題詞にあるように移されたからです。このように推理すると、二上山というものが神聖視される理由が欲しくなりますね。何故にフタカミなのでしょう?双子山でも二神山でも良さそうなものですが…。

この疑問に対しての答えは、NHKで最近放送された探検ロマン世界遺産『アルメニア エチミアジン大聖堂』にありました。僕の古代史は、常に神がヒントを整えて下さるのです。それでこの番組ですが、NHKらしく左翼的な臭い編集でしたが、アルメニアのシンボルであるアララト山はちゃんと撮してくれました↓。アララト山はノアの箱船が漂着した山で、グーグルアースでも探されていましたね→こちら(右クリックで新しいタブ)。実はこの山、見て分かるように双子なのです。そう、二上山はアララトの双子山を懐かしんだ、イスラエルにとって記念すべき山だったのです。これが神聖視された理由ですが、もう少し詳しく説明しましょう。

アララトとはAraratと表記されるように、日本語のアル・アル・アトなのです。何があるって尋ねてみれば、箱船が漂着した跡があるから「あるある跡」なのです。目からウロコでしょう。中国大陸で失われた漢字の音読みが日本語に残っているように、箱船から出たセム直系子孫の日本には、このように世界最古の言葉が残っているのです。

アル・アル・アトは、漢字表記を併用すれば「上・上・アト」になります。これは、ヒエログリフの「上」を意味する「アル」と同じなのです。エジプトのヨセフを祖先に持つエフライム族は、葛城(かつらぎ)の双子の山をアララト山に見立て、「上上山=二上山」と書き換えたのです。これが、二神ではなくて二上と呼ばれる理由なのです。今回は、アット驚く謎解きでした。

なお、古代史は第3章以降はCDにて配布しています。ご希望の方はエフライム工房のメールからお願いします。

エフライム工房 平御幸

古代イスラエルでは、各部族の宿営の方角が定められており、それを考慮して十人の子供の墓地を見ると、それが部族の方角によって決められていた(右クリックで新しいタブ)と理解できます。例えば、後継者に指名された草壁皇子は天武と同じエフライム族なので、墓は天武・持統陵から見て、エフライムの宿営と同じ西南となります。また、『万葉集』に悲劇の皇子として綴られる大津皇子は、西の二上山に葬られています。姉の大来皇女(おおくのひめみこ)が歌った挽歌は悲痛な美しさを湛(たた)えています。

うつそみの人にある我れや明日よりは二上山を弟背と我が見む

しかし、二上山とは別に、当麻(たいま)にも大津皇子の墓らしいものが存在します。不思議ですが、ある意味当然です。二上山の方は、出身部族のマナセを暗示させるために、マナセの宿営の方角が選ばれ、歌の題詞にあるように移されたからです。このように推理すると、二上山というものが神聖視される理由が欲しくなりますね。何故にフタカミなのでしょう?双子山でも二神山でも良さそうなものですが…。

この疑問に対しての答えは、NHKで最近放送された探検ロマン世界遺産『アルメニア エチミアジン大聖堂』にありました。僕の古代史は、常に神がヒントを整えて下さるのです。それでこの番組ですが、NHKらしく左翼的な臭い編集でしたが、アルメニアのシンボルであるアララト山はちゃんと撮してくれました↓。アララト山はノアの箱船が漂着した山で、グーグルアースでも探されていましたね→こちら(右クリックで新しいタブ)。実はこの山、見て分かるように双子なのです。そう、二上山はアララトの双子山を懐かしんだ、イスラエルにとって記念すべき山だったのです。これが神聖視された理由ですが、もう少し詳しく説明しましょう。

アララトとはAraratと表記されるように、日本語のアル・アル・アトなのです。何があるって尋ねてみれば、箱船が漂着した跡があるから「あるある跡」なのです。目からウロコでしょう。中国大陸で失われた漢字の音読みが日本語に残っているように、箱船から出たセム直系子孫の日本には、このように世界最古の言葉が残っているのです。

アル・アル・アトは、漢字表記を併用すれば「上・上・アト」になります。これは、ヒエログリフの「上」を意味する「アル」と同じなのです。エジプトのヨセフを祖先に持つエフライム族は、葛城(かつらぎ)の双子の山をアララト山に見立て、「上上山=二上山」と書き換えたのです。これが、二神ではなくて二上と呼ばれる理由なのです。今回は、アット驚く謎解きでした。

なお、古代史は第3章以降はCDにて配布しています。ご希望の方はエフライム工房のメールからお願いします。

エフライム工房 平御幸

先生そして皆さんこんばんは。明日香村の遺跡配置に関する

先生のご高察には興味津々で、なるほど古代イスラエル10部族の

棲み分けをこの日本にも具現していたのかと、まったく考えもしな

かった学説ですね。実は昨年夏に南阪奈道路を通り明日香村周辺の

古代遺跡巡りを家族で楽しんだのですが、まず二上山麓の当麻寺から

始め、橿原神宮や明日香村一帯を巡ってきました。本当にこの地は

日本の原風景であり、心に懐かしい思いが染み渡る美しい所です。

また二上山の雄・雌岳は確かに二瘤駱駝に似た山で、山頂はよく

霧がかかるそうです。これがあのアララト山を懐かしんでいた山とは

これにも驚きでした。

とにかく先生のご慧眼にはいつもながら驚かされます。また、近い内に

この方位図を参考にしながら10部族の地を巡ってみたくなりました。

今回のテーマはもう少し掘り下げも良いかなと思っています。続編を書くかもしれません。

それから、奈良にいらっしゃる時はお願いしたいことがありますので、行く前にメールをお願いします。車で行かれるのですかね?

ずっと前、釈超空の幻想的な『死者の書』という作品を読み、大津皇子と二上山には不思議なイメージがあります。私のような北国に育った者には、奈良のような地形というか景色はこの世のものとは思われないところがあります。なだらかで、デリケートでコンパクトで・・・。確かに自分とはほど遠い地でありながら、心の底にある原風景のような、いつか夢で見たような既視感もあります。

とても興味がありますので、いろいろお教え下さい。春とは言え、まだまだ寒い日もありますので、どうぞお元気で!

折口信夫の号ですね。僕も読みました。蓮糸曼荼羅を描くに至る娘(いらつめ)が印象的でした。大津皇子はいろいろな意味で日本人の感性に訴えかけるのでしょうね。

奈良は良いですよ。明日香は随分と開拓されて風景が変わってしまいましたけど。永遠に忘れられない風景がそこかしこにあります。今なら、斑鳩が歩くに良いと思います。