MJ 無線と実験でおなじみの誠文堂新光社から、窪田 登司(著)半導体アンプ製作技法が出ています。

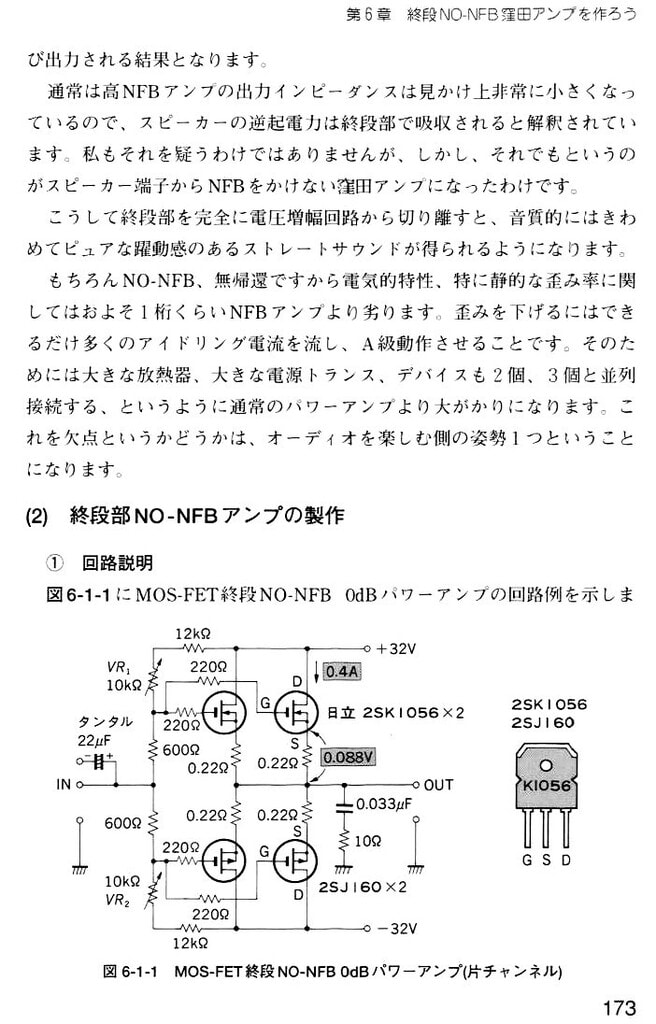

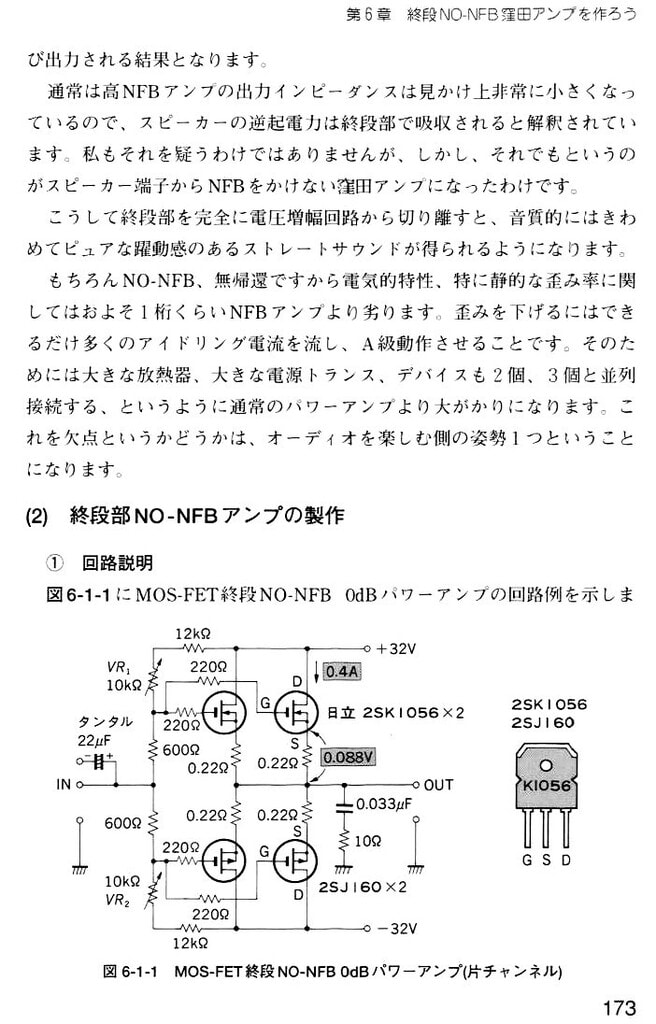

僕が最初に作ったアンプは、後半に出てくる「MOS-FET終段 NO-NFB 0dB パワーアンプ」です。電源と抵抗とMOS-FETのコンプリがあれば簡単に作れる (^^ゞ

終段はコンプリ二組のパラ

これを半分のシングルで使った

このアンプを作ろうと思い、拾ってきた古い安物アンプの電源を使い、終段シングル(コンプリ1セットだけ)で作ってみました。当時はプリアンプを持っていなかったので、ボリュームボックスだけでドライブ。ところが、これが音が良かったんですね (ノ゜⊿゜)ノびっくり!!

何が凄いって、余韻が長いし、とにかく音が柔らかい。視聴に使った、三菱の放送局モニター用20センチウーファー+ヤマハJA0506×2はボーカルが美しいですが、和製ポップスも刺々しくならない。リュートは繊細で柔らかくリアル。ハードにガンガン鳴らす人には腰砕けに聞こえるかもしれませんが、自分は一聴して惚れ込みました。例えるならスッピンの美魔女のような美しい音です。

というのも、タイトルに有るように、このアンプは出力の一部を反転させて入力に戻すNFB(ネガティヴ・フィード・バック)回路を使っていません。NFBを大量にかけたアンプは見かけの特性は良くなるのですが、音は冷たくて無個性になります。オーディオの世界では厚化粧と言われてます (~o~)

この前製作した1石プリアンプもシンプルで音が良かったので、どうせなら0dB(ゼロ・デシベル)アンプと組み合わせてプリメインアンプにしようと思った次第。ちなみに、0dBとは増幅しないという意味です。アンプなのに増幅しないとはこれ如何に?

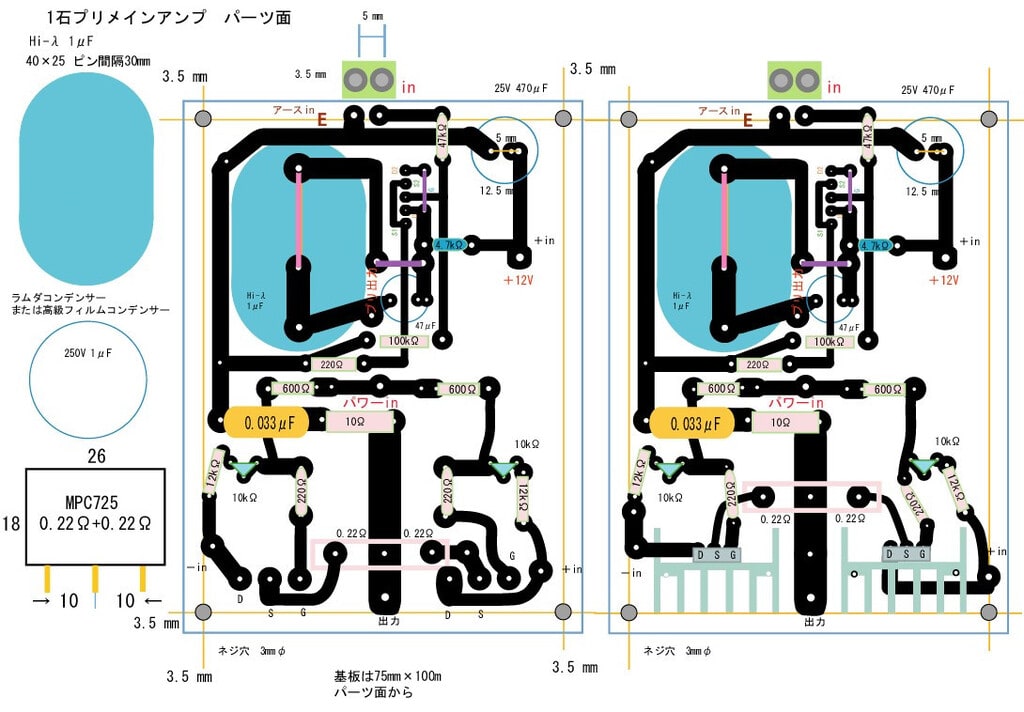

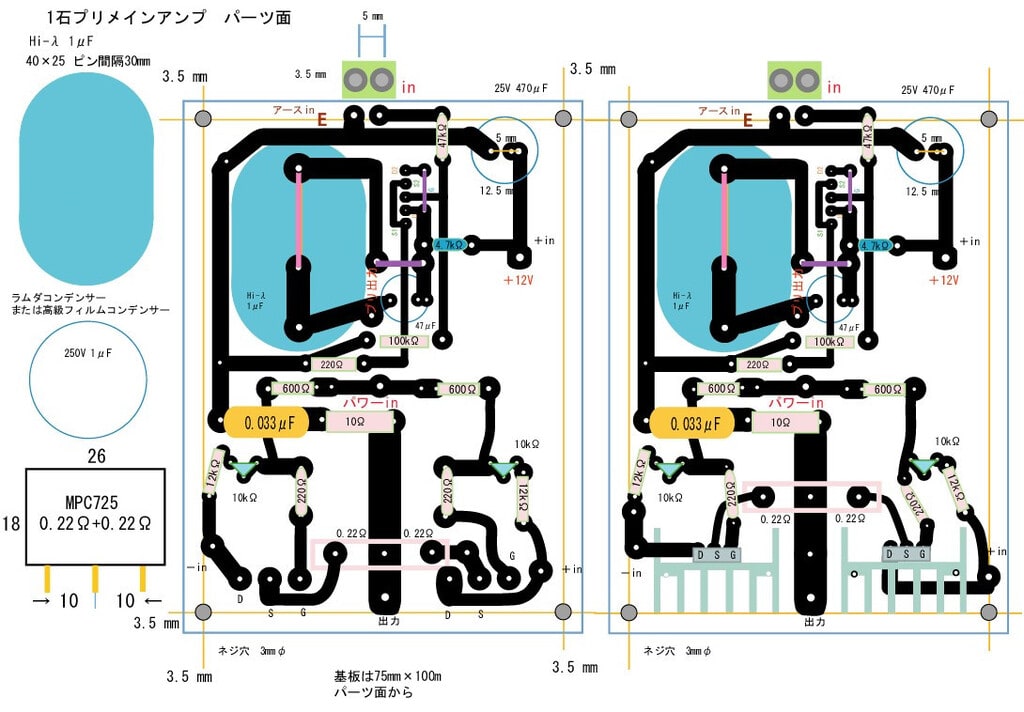

知りたい人は本を読んでください。ということで、回路を考えて基板作り。今回は入出力にコンデンサーを入れた時点でDCアンプ(直流まで増幅するという意味)ではないので、コンデンサーの質が音を決めます。プリの出力コンデンサーに、幻のHi-Λ(ハイ・ラムダ)の1μFを使います。図の青い楕円がそうですが、こんなに大きいのに1μFしかありません。もっとも、他のフィルムコンデンサーも使えるように、ランドは増やしてあります (^_^;)

右が中出力MOS用、左が大出力MOS用

今回使うソース抵抗は、ピンが頭の上に貫通しているので測定が楽

出力のパワーMOSは、日立の中出力MOS(2SJ76/2SK213)も、大出力MOS(2SJ161/2SK1057)も両方使える設計です。中出力MOSの場合はヒートシンクも基板上に配置できるのでコンパクト (*^^*)

それで気がついたのですが、使う石は片チャンネル3個。パワーMOSはコンプリなので向かい合ってます。これは契約の箱のケルビムやモーセの2枚の石板と同じ。そうやって見ると、巨大なハイ・ラムダはマナの壷に見えてきます。コンデンサーは電気を溜めるから容器と同じ。風呂桶に見えた人は眼科に逝くように (^m^;)

残りはアロンの杖ですが、アロンの杖は蛇に化けたので細長いコンデンサー。パワー部のパーツは抵抗とコンデンサーとMOSで13個。ちゃんと13部族の祭司レビに対応してます。契約の箱と三種の神器の誕生ですお ((o( ̄ー ̄)o)) ワクワク

4日 追加

中出力MOS使用の方で、基板上のヒートシンクが大きいものを追加しました。また電源ターミナルを設置して、ケーブルの抜き差しを容易にしました。

大きなヒートシンクはネジ止めなので、ネジが基板のパターンに触れないように留意。この基板だと、プリ出力の後ろにボリュームを置けるので、入力前のボリュームとプリ出力後のボリュームを連動させた4連ボリュームも使えます。4連ボリュームはノイズが相対的に小さくなるので、ビクター p-3030などの昔のプリアンプではよく見かけましたね。東京光音のボリュームに4連があります (;^ω^)

僕が最初に作ったアンプは、後半に出てくる「MOS-FET終段 NO-NFB 0dB パワーアンプ」です。電源と抵抗とMOS-FETのコンプリがあれば簡単に作れる (^^ゞ

終段はコンプリ二組のパラ

これを半分のシングルで使った

このアンプを作ろうと思い、拾ってきた古い安物アンプの電源を使い、終段シングル(コンプリ1セットだけ)で作ってみました。当時はプリアンプを持っていなかったので、ボリュームボックスだけでドライブ。ところが、これが音が良かったんですね (ノ゜⊿゜)ノびっくり!!

何が凄いって、余韻が長いし、とにかく音が柔らかい。視聴に使った、三菱の放送局モニター用20センチウーファー+ヤマハJA0506×2はボーカルが美しいですが、和製ポップスも刺々しくならない。リュートは繊細で柔らかくリアル。ハードにガンガン鳴らす人には腰砕けに聞こえるかもしれませんが、自分は一聴して惚れ込みました。例えるならスッピンの美魔女のような美しい音です。

というのも、タイトルに有るように、このアンプは出力の一部を反転させて入力に戻すNFB(ネガティヴ・フィード・バック)回路を使っていません。NFBを大量にかけたアンプは見かけの特性は良くなるのですが、音は冷たくて無個性になります。オーディオの世界では厚化粧と言われてます (~o~)

この前製作した1石プリアンプもシンプルで音が良かったので、どうせなら0dB(ゼロ・デシベル)アンプと組み合わせてプリメインアンプにしようと思った次第。ちなみに、0dBとは増幅しないという意味です。アンプなのに増幅しないとはこれ如何に?

知りたい人は本を読んでください。ということで、回路を考えて基板作り。今回は入出力にコンデンサーを入れた時点でDCアンプ(直流まで増幅するという意味)ではないので、コンデンサーの質が音を決めます。プリの出力コンデンサーに、幻のHi-Λ(ハイ・ラムダ)の1μFを使います。図の青い楕円がそうですが、こんなに大きいのに1μFしかありません。もっとも、他のフィルムコンデンサーも使えるように、ランドは増やしてあります (^_^;)

右が中出力MOS用、左が大出力MOS用

今回使うソース抵抗は、ピンが頭の上に貫通しているので測定が楽

出力のパワーMOSは、日立の中出力MOS(2SJ76/2SK213)も、大出力MOS(2SJ161/2SK1057)も両方使える設計です。中出力MOSの場合はヒートシンクも基板上に配置できるのでコンパクト (*^^*)

それで気がついたのですが、使う石は片チャンネル3個。パワーMOSはコンプリなので向かい合ってます。これは契約の箱のケルビムやモーセの2枚の石板と同じ。そうやって見ると、巨大なハイ・ラムダはマナの壷に見えてきます。コンデンサーは電気を溜めるから容器と同じ。風呂桶に見えた人は眼科に逝くように (^m^;)

残りはアロンの杖ですが、アロンの杖は蛇に化けたので細長いコンデンサー。パワー部のパーツは抵抗とコンデンサーとMOSで13個。ちゃんと13部族の祭司レビに対応してます。契約の箱と三種の神器の誕生ですお ((o( ̄ー ̄)o)) ワクワク

4日 追加

中出力MOS使用の方で、基板上のヒートシンクが大きいものを追加しました。また電源ターミナルを設置して、ケーブルの抜き差しを容易にしました。

大きなヒートシンクはネジ止めなので、ネジが基板のパターンに触れないように留意。この基板だと、プリ出力の後ろにボリュームを置けるので、入力前のボリュームとプリ出力後のボリュームを連動させた4連ボリュームも使えます。4連ボリュームはノイズが相対的に小さくなるので、ビクター p-3030などの昔のプリアンプではよく見かけましたね。東京光音のボリュームに4連があります (;^ω^)