昭和12年1月、すでに腸結核を併発して病床にあった北條民雄は、「井の中の蛙の感想」と題する文を『山櫻」に寄稿している。この文は、前年の昭和11年8月の「長島騒擾事件」に言及して、ストライキをした患者達を「井の中の蛙」と批判した日本MTL(mission to lepra という当時の「救癩」団体)理事の塚田喜太郎の文章に対する反論である。

「長島事件」については、ハンセン病問題に関する検証作業の一環として現在ではその状況が歴史的に解明されているが、当時国家的なキャンペーンとして行われていた「無癩県運動」のために、国立療養所愛生園が定員を大幅に超過し、患者の医療・生活条件が極度に悪化したために起きた患者の作業ボイコット事件であった。

塚田は「長島の患者諸君に告ぐ」と題して次のように書いている。(昭和十一年 「山桜」10月号)

井の中の蛙大海を知らず、とか。実際、井の中の蛙の諸君には、世間の苦労や不幸は分からないのであります。(中略)蛙は蛙らしく井のなかで泳いでいればよいのであります。また、大海も蛙どもに騒がれては、迷惑千万であります。身の程をしらぬといふことほど、お互いに困ったことはないのであります。(中略)患者諸君が、今回のごとき言行をなすならば、それより以前に、国家にも納税し、癩病院の費用は全部患者において負担し、しかる後、一人前の言ひ分を述ぶるべきであると。国家の保護を受け、社会の同情のもとに、わずかに生を保ちながら、人並みの言い分を主張する等は、笑止千万であり、不都合そのものである。

塚田のこの見解に対する北條のコメントが、翌年の山桜の一月号に「井の中の正月の感想」と題して掲載されている。

諸君は井戸の中の蛙だと、癩者に向かって断定した男が近頃現れた。勿論、このやうな言葉は取り上げるにも足るまい。かやうな言葉を吐き得る頭脳といふものがあまり上等なものでないといふことはもはや説明の要もない。しかしながら、かかる言葉を聞く度に私はかつていったニイチェのなげきが身にしみる。「兄弟よ、汝は軽蔑といふことを知ってゐるか、汝を軽蔑する者に対しても公正であれ、といふ公正の苦悩を知ってゐるか」

全療養所の兄弟諸君、御身達にこのニイチェの嘆きが分かるか。しかし、私は二十三度目の正月を迎えた。この病院で迎える三度目の正月である。かつて大海の魚であった私も、今は何と井戸の中をごそごそと這い回るあはれ一匹の蛙とは成り果てた。とはいへ、井のなかに住むが故に、深夜沖天にかかる星座の美しさを見た。大海に住むが故に大海を知ったと自信する魚にこの星座が判るか、深海の魚類は自己を取り巻く海水をすら意識せぬであろう、況や-

北條のこの文章は、慈善事業に携わる者が、同情をよそおいながら相手を差別する偽善を指摘したものであるが、それはまた、「救癩」の美名を掲げつつも、恩恵を受けている「病者」が、自己の権利を主体的に主張したときに不快感を感じて侮蔑的な言辞を吐く「健常者」にたいしても、公正であろうとする「病者」の「苦悩」を吐露したものでもあった。

北條民雄が引用した「兄弟よ、汝は軽蔑といふことを知ってゐるか、汝を軽蔑する者に対しても公正であれ、といふ公正の苦悩を知ってゐるか」という「ニイチェの嘆き」とは、「ツァトゥストラ」の第一部「創造する者の道」にある言葉である。

岩波文庫の「北條民雄集」にはいくつか注釈をつける必要があったので、私は、昭和10年から12年にかけて、一般に、日本でニイチェがどのように読まれていたか、またとくにハンセン病療養所の中でどのようにニイチェの本が読まれていたかを調べてみた。そのなかで浮かび上がってきたのが、生田長江によるニーチェ全集翻訳のもつインパクトであった。1935年4月には、ニイチェの「ツァトゥストラ」の改訂文語訳が日本評論社から出版されているが、1936年1月に逝去した長江が、ハンセン病による失明と肢体の麻痺による身体的な苦痛の中で、畢生の作ともいうべき『釈尊伝』の執筆を続けていたことは、全生病院の療養者の間でもよく知られていた。

「山櫻」1936年(昭和11年)8月號の巻頭言には、

「こんな時代(癩遺伝思想に支配されている時代)には、よしや癩者に傑れた文学者があつたにしても、それらの思想に阻まれて、その病名を隠匿してゐなければならなかったとしても無理ではあるまい。現に最近逝去した我国屈指の作家某氏が癩者であった事実を世人は余り知らないであらふ。併し、現代はそれらの旧い因習を打破して伝染説の確認されている時代である。そして我々は癩である事実を隠匿することなく生々しい闘病生活の中に癩者としての光明と救ひを見出すべく文学せねばならない、それがこの時代の我々の文学であり、時代の正しい思想の啓示でもあるのだ」

とあるが、ここで「最近逝去した我国屈指の作家某氏」とは生田長江のことである。彼のニイチェ翻訳は、明治時代の文語訳聖書を彷彿とさせる宗教的熱情に満ちた格調の高いものであったが、単に文体が優れていたのみならず、その根本思想の解釈においても、世人が宗教と呼ぶものを否定すると解したニイチェのニヒリズムのうちに、より深い意味での宗教性を見出し、それを仏教の菩薩道の精神において肯定するものであった。言うなれば、「ニイチェから仏陀へ」という高山樗牛や姉崎正治が歩んだ日本のニイチェ解釈の道を、生田長江もまた歩みつつ「釈尊伝」を書くことを生涯の課題としたのであった。自らハンセン病者として盲目と手足の麻痺に苦しみながら創作活動を続けていた彼の著作は、伊福部隆輝をはじめとして、彼と親交のあった同時代の多くの作家達に大きな影響を与え、「没落」の運命を自ら引き受けて生きる勇気を与えたのである。

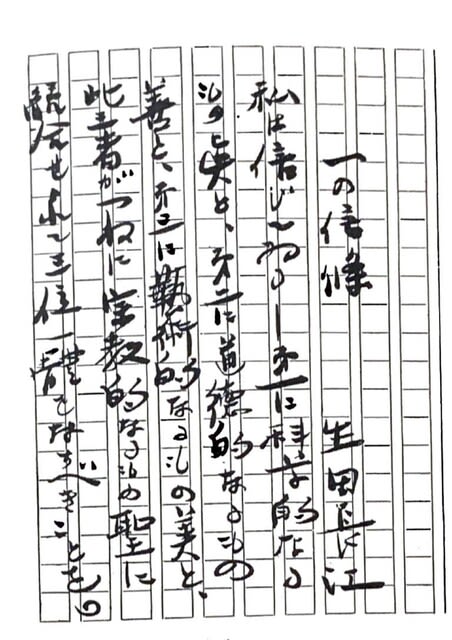

ところで、生田長江は自ららの生活の信條(一の信條)を次のように自筆で書き残している。「一の信條」の「一」には、生田よりも遙か前におなじくハンセン病の病苦に苦しみつつもプラトンとアリストテレスの哲学を継承したプロチノスの「一なるもの」を想起させるが、それを生田は次のように要約している。

私は信じてゐるー第一に科学的なるもの眞と、第二に道徳的なるもの善と、第三に芸術的なるもの美と、

この三者がつねに宗教的なる者聖に統合せられて三位一体をなすことを。

(生田長江全集第9巻口絵より転載)

真善美という三つの価値が、「聖という宗教的な場」においてひとつに統合されること、その一なるものを生きるということが生田長江の信條であった。

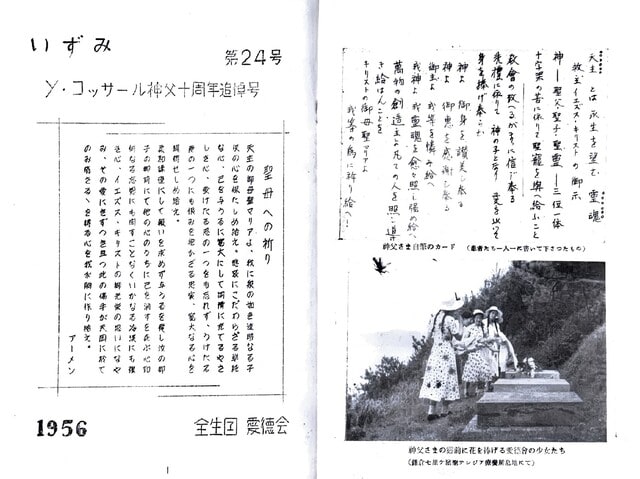

ポール・アヌイ神父(ANOUILH, Paul, 1909-1983)は、1951年に長谷川真一ととともに東京少年合唱隊を結成し、とくにグレゴリオ聖歌の歌唱指導したことで、音楽教育の歴史に名前を残していますが、コッサール神父の後を継いで全生園の愛德会の司祭を務めた方でもありました。

全生園愛德会発行の「いずみ」31 復活祭号(1959)「アヌイ神父叙品二十五周年記念特集」、光岡良二の随筆「アヌイ神父様」が掲載されていたので、それを紹介します。

---------------------------アヌイ神父様 アウグスチノ 光岡良二--------------

○

アヌイ神父様は、私が会った二人目の神父様であった。

それまで私が頭で描き、きめこんでいたキリスト教というもの、信仰というものは、何か陰うつなもの、苦しいもの、きびしいもの、歯を食いしばって堪えてゆかねばならないような何かであった。ところが神父様が、そのまわりに漂わせていられるものは、かぎりなく明るい、そして軽やかなものであった。それは、春の日光のように、私の固く凝りかたまった「自我(エゴー)」を融かし去った。私はアヌイ神父様によって、はじめてキリスト教が「喜び」の宗教であることの、本当の実感を教えられた。

○

アヌイ神父様の御説教は、ほとんど何時も「愛」にはじまり、「愛」に終わる。

神父様は、私たちの中でも、一ばんひどく病気に傷めつけられている重症の人を、真先に、一番深く可愛がられる。そして単純な、心の貧しい人を可がられる。これらの人はきっと天国でも一番高いところに坐るのだと云われる。軽症な者や、若さに溢れている者や、インテリ臭い者や、はみんな後まわしである。

神父様の、このような態度の中に、私は何と云えず深い「味」をいつも噛みしめる。

○

神父様にお会いした頃、私は怖ろしい魂の状態にあった。或る暗い情念にとりつかれ、絶望的な場所に突き進んでいることが、はっきり分かっていながら、引き返せない状態にいた。自分の罪を知っていて、罪を自分に認めることを拒絶していた。

こんな私に、アヌイ神父様は、何一つ説教されなかった。私の弱さを認め、愛で包みこみ、慰めと希望だけを与えられた。私が回心の決意を申し上げたとき、神父様が「アリガトウゴザイマス」と、言われた言葉を、私は忘れることが出来ない。

○

神父様は、やさしい人であり、又こわい人である。神父様がこわく感じられるときは、じぶんが何処かゆがみ、迷い出している時である。

私は、いつでも神父様の瞳がまっすぐに見られるようにつとめている。

私は、「司祭のための祈り」が好きだ。

「願わくは豊かなる御恵みの果実もてかれらの働きを祝し、かれらに委ねられし霊魂は、地上にてはかれらの喜び、慰めとなり、天上にては永遠に輝けるかれらの冠とならんことを。」

何とすばらしことだろう。私の魂が、神父様の永遠に輝ける冠の一つになるなんて! そしてまだ、何と重いことだろう。

怠りの時々、私はこの祈りの句を思い出して、心おののくのである。

--------------------------------------------------------------------------------------------

光岡良二(1911-1995)は、1933年(昭和8年)に癩の診断を受け東京帝大文学部哲学科に在籍のまま全生病院に入院しました。1934年に入院した北條民雄(1914-1937)より三歳年長の療友で、病院に収容された児童の為の学校「全生学園」(1932年開校)の教員を務め、児童文藝誌「呼子鳥」(1932年創刊)の編集を担当しました。

岩波文庫の「北條民雄集」には、北條民雄が「秩父晃一」の筆名で書いた二篇の童話を収録しましたが、それはこの「呼子鳥」の第三号と第四号に掲載されたものです。

北條の遺作「望郷歌」(文藝春秋、1937年12月)に登場する全生学園の教師「鶏三」のモデルは光岡良二といってよいでしょう。入院直後に光岡は明治学院のハナフォード師によって受洗し、院内の聖書研究のグループに参加していましたが、北條民雄が中心となった文芸サークルのメンバーにもなっていましたた。当時はこの二つのグループは全く没交渉で、「互いに風馬牛であった」と光岡自身が後に回想しています。

光岡良二は、療友の女性と結婚しましたが、もともと症状の軽かった彼は治癒に近い状態が数年続いたので、退院届けを試みに出したところ、それが受理され、重症で手足の不自由であった妻を病院に遺したまま、単身で退院しましたた。戦況が悪化し病院の経営が困難となった当時は、症状のでない患者はどんどん退院させるのが方針であったようです。友人のつてで軍事物資を調達する工場などの職を転々とした後、敗戦を迎えました。戦後は、進駐軍関係の翻訳サービスのような業務に就いた後で、ハンセン病が再発した為に、1948年に再入院を余儀なくされました。さいわい、新薬プロミンによる化学治療が受けられたので、病状が好転、その後は、園内の中学や青年のための英語教育活動、短歌の創作など文芸活動も再開しました。それと同時に、1952年全国十一箇所の国立癩療養所患者自治会の全国組織の初代事務局長となり、戦後の療養所の民主化の運動にも参加しています。

北條民雄の評伝「いのちの火影」につけた自伝的回想のなかで、光岡良二は、癩園に復帰した頃の自分の心の深い傷に言及しています。それは、療養所を退所した後で、ある女性と同棲し、結局はその女性とも別れて、再入院せざるをえなかった自分のエゴイズムに苦しんだからでした。「妻とはもとのようになるためには五年の歳月が必要であった。はたして、ほんとうにもとのようになれたのかどうかは分からない。とにかく、ともに静かな初老にはいりつつある」と、のちに光岡は回想しています。

光岡はすでにプロテスタントの洗礼を受けてはいましたが、「告解の秘蹟」のあるカトリック教会に帰正し、東條耿一の義弟の渡辺清二郎・立子夫妻のいた愛德会の会員となり、会誌「いずみ」に随筆や短歌を数多く寄稿しています。

• 二月中旬のある土曜日の夜のことであった。…けたたましくドアをノックする者がある。「××さんが臨終だそうです!」かん高い声が叫んだ。それはその朝、病室まで御聖体を運んで行って授けた患者の名前であった。その夕見舞いに行った時は、実に苦しそうだった。病気が喉へきて気管が狭くなった結果、呼吸が十分できなくなっていた。…表部屋から入ってストーブの燃え残りの火と聖燭のうすくゆらぐ聖堂を抜け、廊下を曲折して漸く病室に辿り着いた時には、女の患者達は皆××さんの床の周囲に集まってお祈りをしていた。…人間の言葉がこの苦しみに対して何の力も無いのを観ずるのは、慰める者にとってつらいことであった。私は天主様の力に縋る外はなかった。望みならば、臨終の御聖体を授けてあげようと云ってみた。しかしその時もはや水さえ禄に病人の喉を通りかねる状態になってしまったのであった。…

• 二ヶ月ほど前、全生病院でみた、咽喉切開の手術をした患者の面影が、まざまざと脳裏に浮かんでくる。どんな重症患者でも平気で正視し得る自分が、あの咽喉の切開口に金属製の枠をはめこんだ有様を、それを覆い隠していたガーゼをのけて思いがけなくも見せつけられた時、物の怪にでも襲われたように、ゾッとしたのを想起せざるを得ない。それはあまりにも不自然な光景であった。併し、その金属製の穴から呼吸しなが

ら、十年も生きながらえた患者があると医者から聞かされたとき、「喉をやられる」と去年の秋から云われていた××さんのために、復生病院にもそんな手術のできる設備と医者とがほしかった。

• 議論や理屈は別として「子を持って知る親の恩」である。患者から「おやじ」と云われれば、親心を持たずにはおられない。親となってみれば、子供らの苦痛を少しでも軽減してやりたいと願うのは当然である。しかしいかに天に叫び人に訴えても、宗教の与える超自然的手段を除いては、私には××さんを見殺しにするより外はない。癩菌は容赦なくあの聖い霊を宿す肉体を蚕食してゆく。「顔でもさすって慰める外に仕方あ

りません」と物馴れた看護婦は悟り顔に云った。そしてそれが最も現実に即した真理であった。

• 私はその晩、プラトンもアリストテレスもカントもヘーゲルも皆、ストーブのなかに叩き込んで焼いてしまいたかった。考えてみるが良い、原罪無くして癩病が説明できるか。また霊の救いばかりでなく、肉体の復活なくして、この現実が解決できるのか。

生きた哲学は現実を理解しうるものでなければならぬと哲人は云う。

しからば、すべてのイズムは、顕微鏡裡の一癩菌の前に悉く瓦解するのである。

• 私は始めて赤くきれいに染色された癩菌を鏡底に発見したときの歓喜と、これに対する不思議な親愛の情とを想い起こす。その無限小の裡に、一切の人間のプライドをだはして余りあるものが潜んでいるのだ。私はこの一黴菌の故に、心より跪いて「罪の赦し、肉身の復活、終わり無き生命を信じ奉る」と唱え得ることを天主に感謝する。

• かくて××さんは苦しみの杯を傾け尽くして、次の週の木曜日の夜遅く、とこしえの眠りについた。…翌日も、またその翌日も、病院の簡素な葬式が二つ続いた。仲間の患者が棺を作って納め、穴を掘って埋めてやるのだ。

• 今日は他人のこと、明日は自分の番である。…沼津の海を遙かに見下ろすこの箱根山の麓の墓地から××さんとともに眠る二百有余の患者の魂は、天地に向かって叫んでいる。

• 「我はわが救い主の活き給うを信ず、かくて末の日に当たりて我地より甦り、我肉体に於て我が救主なる神を仰ぎ奉らん。われ彼を仰ぎ奉らんとす。我自らにして他の者に非ず、我眼こそ彼を仰ぎまつらめ!」

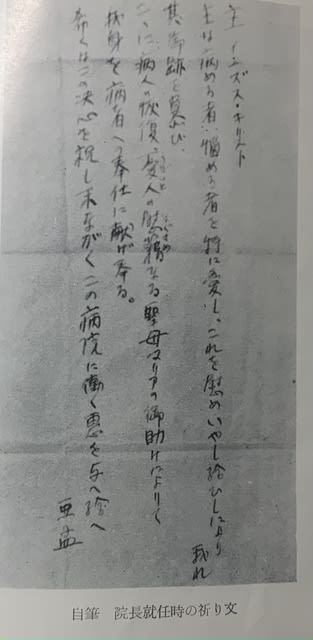

(六年前に本書翻訳に着手したときの心境を語った後に)ルッター論の訳了とともに生来夢想だにしなかった私立ライ療養所の経営を引き受けることとなってしまった。四十歳を過ぎるまで学校と書籍の中にばかり生活したわたしにとっては、観念の世界から急転直下の人生の最も悲惨な一面を日夜凝視すべく迫られたことはまさに一大事である。

現に今わたしが筆を執っている一室の階下には、「いのちの初夜」をもって一躍文壇に認められた北條民雄のいわゆる「人間ではない、生命の塊り」が床をならべて横たわっている。しとしとと降る雨の音のたえまに、わたしはかれらの呻吟をさえ聞き取ることができる。ここへ来た最初の数年間は、「哲学することが何の役に立とう」と反復自問しないわけにはいかなかった。しかしいまやわたくしはこの呻吟こそは最も深い哲学を要求するさけびだということを知るに至ったのである。…

現代は、すべての文明は特定の文化を、すべての文化は一つの形而上学をーそれが非哲学的な唯物論の形においてであろうともー背後に要求するものであり、そして宗教無くしてはその名にふさわしい形而上学が成立する者でないことを忘れた。これを逆に論じれば、真の宗教無くしては真の形而上学なく、真の形而上学のないところには、真の文化も存在し得ないということになる。どんな物質的進歩も文化的設備や組織も「なんじにいこうまで、われらの心やすきことあたわず」というアウグスチヌスの一語を抹殺しさることはできない。

「汝らわが弟子たらんとせば、汝の十字架をとりて我に従え」で、師と共に十字架の道を歩まなければ、彼と共に「われ世に勝てり」と云うことはできない。世に勝たなければ、」どうしてこれを真の意味で享楽しえましょう。「神を味わいうるはかくの如き人々にして、作られし物に見出さるる一切の善をその造主の賛美にささぐ。わが霊と、そのすべての能力とを浄め、よろこばし、明らかにし、活かし、歓喜の極みに於て汝と一致せしめ給え。ああ、汝の臨在によりてわが心を満たし、われにとりて、一切に於て万事たらんその望ましき幸なる日は、いつ来たらんか」。

最後に私はこの真に世に勝てる幾多の人々を、只今及ばずながらお世話致しておりますお気の毒な癩患者の中に見出し、日毎に無言の教訓を受けておることを言い添えたい。私がここで皆様に何らかの良きことを申し上げ得たとしたなら、それはその方々に負うところの実に少なくないのを感ずる次第である。私にとっては、これこそ著者の「わが神にして一切なる者よ、悟れる者には、この一語にて足る」という言葉の活きた証明であります。

司祭職と秘蹟の問題(昭和14年「カトリック研究」19-6:『信仰の遺産』232-233頁所収)

(筆者の小さな経験を付け加えることが許されるならば)私が復生病院に赴任した後の最初の主日の朝、ある作家が「あれは人間ではない、肉の塊だ」という恐ろしいほど真に迫る言葉をもって形容したその人たちが、私の手から潰れた眼に涙を浮かべて主の御体を拝領したあの忘れられぬ光景を、あの時ほど彼らを慰むるに自分が無力であり、秘蹟がこれに反して力強きを感じたことはない。余の如き下根の者が、どうにか百何十人の現世的には最も悲惨な運命にあえぐ人々と起居していささかご奉仕のできるのは、全く秘蹟のおかげである。この実感を有する私は、嘗て『日本MTL』誌上にに載せられた都下の牧師諸君一行が全生病院を慰問した記事を興味深く読んだのである。一行が代り代り壇上に立って慰問の辞を述べた後に、患者達は舞踊や唱歌などを以て慰問団に応酬した。記者は慰問に行った自分の方が却って慰められて帰ってきた、次回は説教はよしてこちらも余興を用意して出かけたいという意味のことを書いていた。私も全く同感である。

宗教家の慰問はきまりきって永遠の生命のお説教である。それも有益で有難いには相違ないが、いつもいつも講堂に座らされて千篇一律の講話をきかされる患者達の身になれば、むしろ浪花節でもうなって貰った方がどれだけ嬉しいかわからない。況んや永遠の生命の信仰ならば、慰問者よりは遙かに徹底せる信仰者が院内にはいくらも居るに於てをやである。私はむしろ「諸君を前にして何を語っていいか自分には分からぬ」と同情の一念ををこめて挨拶してくださった県知事さんに、真の人間味を感じる。

(咽喉切開して5年間生き延びたが、苦しみに喘ぎつつ死を願う患者を前にして)「尾田さん、あなたはあの人達を人間だと思いますか。」佐柄木は静かに、だがひどく重大なものを含めた声で言った。尾田は佐柄木の意が解しかねて、黙って考えた。…

この作一週間以内に清書して先生に見て戴こうと存じて居ります。この作、自分でも良く出来ているような気がしますけれど、又大変悪るいんではあるまいかと不安も御座います。結局自分では良く判断が出来ません。けれど、書かねばならないものでした。この病院へ入院しました最初の一日を取扱ったのです。僕には、生涯忘れることの出来ない恐ろしい記憶です。でも一度は入院当時の気持に戻って見なければ、再び立ち上る道が摑めなかったのです。先生の前で申しにくいように思いますけれど、僕には、何よりも、生きるか死ぬか、この問題が大切だったのです。文学するよりも根本問題だったのです。生きる態度はその次からだったのです。それでこの作発表のこと全然と云って良いくらい考えませんでした。先生にだけ見て批評して戴いたらそれで充分、という気持で書きました。今後の作もそういう気持でしか書けないと思って居ります。

(昭和十年十二月二十日川端康成の北條民雄宛書簡)

只今読了、立派なものです、批評は申上げるまでもありません。また聞きたいとお思いになる必要もないでしょう。文壇の批評など聞く代りに第一流の書をよみなさい。それが立派に批評となってあなたに働くでしょう。早速発表の手続きをとりますが、急がないで下さい。林房雄が文學界の二月号にくれくれと云いますが、承知はしていません。文學界の改組新年号は発行所から秩父號一氏宛に送ったそうですが着きましたか。毎月文學界賞を出すことになりました。・・・題は「その初めの夜」「いのちの初夜」「入院」など考えましたが、最初の一夜の方素直で気取らずよろしいと思われます。「いのちの初夜」はちょっといいとも思われますが。佐柄木が「いのち云々」というところもあって。最初の一夜は幾分魅力が薄い。実に態度も立派で、凄い小説です。この心を成長させて行けば、第一流の文学になります。

(追伸)今私はバイブルを読んでますが実に面白い、お読みになるとよいと思います。感傷的な宗教書としてでなく、強烈な精神の書として。病院になければ送ります。

(昭和十一年六月十日北條民雄の川端康成宛書簡)

この作(監房の手記)には、ほんとに命を賭けました。書き始めるとき、それまで手許にあった長編の書きかけも、短編の書きかけも全部破り捨てました。これは遺書のつもりだったのです。これが書きあがったら死のう、と決心して筆を執りました。けれども書き進むうち、死んではならないことだけが分かりました。死ぬつもりで書き始めながら、書き終わった時には、生きることだけになりました。進歩か転落か、それは分かりません。ただ、先生の御評を頂きとうございます。「いのちの初夜」を書いた折、生か死かの問題は解決がついたかのようにお手紙しましたけれど、あの場合はほんとに解決したつもりでいましたのですけれど、つぎつぎと襲ってくる苦しみはあの解決をぶちこわしてしまいました。(中略)

それからこの作は検閲をうけずにお送り致します。検閲をうければ、発表禁止にされてしまうのです。それで検閲なしで発表して、僕はこの病院を出る覚悟に決めました。富士山麓の復生病院の院長岩下氏が僕の「いのちの初夜」に感激したと申されて、先日フランスのカトリック司祭コッサール氏が参りましたので、その人の紹介で右病院に入る予定です。自分にとっては、小説を書く以外になんにもないのに、その小説すら思うように書いてはならないとすれば、なによりも苦痛です。検閲証の紙を一しょに同封して置きますけれど、實に激しい屈辱感を覚えます。一つの作に對してこれだけ多くの事務員共の印を必要とするのです。

(注)「監房の手記」は川端康成の判断で発表を見合わせた。北條民雄も復生病院には転院せず、昭和十二年十二月に全生病院にて逝去(享年二十三)。葬儀は、北條の遺志で、復生病院で受洗した東條耿一はじめカトリックの信徒によって行われた。

樹々ら悩みぬ―北條民雄に贈る― 東條耿一

月に攀ぢよ/月に攀ぢよ/唯ひとり高く在せり/圓やかに虔しく鋭く冴え/微塵の曇りなし/蒼夜なり

樹樹ら悲しげに身を顫はせて呟きぬ/月に攀ぢよ/月に攀ぢよ/されど地面にどっしりと根は張り/あらはになりて身を顫ふ

樹樹ら手をとり額をあつめ/地面はどっしりと足を捉へ/(苦し)/(苦しきか)/(悲し)/(悲しきか)

彼等はてもなく呼び應ふ/樹樹らの悩み地に満ちぬ/月に攀ぢよ/ああ月に攀ぢよ/地面はどつしりと足を捉へ

地面にどつしりと根は張り/翔け昇らんとて激しく身悶ゆれど/樹樹ら翔け昇らんとて

(注)期せずして、追悼の詩にもなったが、この詩を書いた時点では、東條耿一は、まだ、北條民雄が昭和十二年の十二月に急逝するということを全く予想していなかった。東條耿一の詩の最後のスタンザでは、天頂高く皓々と照らす月の光のもとで天に向かって「翔け昇らん」とする樹々が、上への超越を目指す作者とその「いのちの友」の象徴となっている。大地は二人の安住の場所では、もはやないにもかかわらず、その重力が強く「霊魂の飛翔」を妨げている―その二律背反的な苦しさが詠われている。東條の詩に於て、樹々が登攀しようとしている「月」は、天頂高く冴えわたった冬の月である。樹木は、武蔵野にはいまでも随所に見られる欅などの高木などを思わせる。深夜、その高木が、寒月に向かって身を捩らせている。作者はその樹木に向かって、さらに高きところをもとめて登攀せよと呼びかけている。この詩では、晩年の彼の手記に見られる様な、カトリックのキリスト教への復帰という様な具体的な形をとっているわけではないが、「月に攀じよ」という、「いのちの友」への呼びかけのなかに、読者は、東條の垂直的な超越への切実な志向を読みとることができよう。

我門前に立ちて敲く、我声を聞きて我に門を開く人あらば、

我其内に入りて彼と晩餐を共にし、彼も亦我と共にすべし。(黙示録)

第一篇怯懦の子

こつ、こつ

こつ、こつ

こつ、こつ

こつ、こつ

われ知らず、わが扉開かざるべし……

こつ、こつ

われをして在るべき所に在らしめよ……

こつ、こつ/こつ、こつ……

如何なれば斯くもわが安居やすらゐを亂すや

旅人、汝わが門を行け

こつ、こつ

わが扉は固く、朝に至るも閉さるべし

噫旅人、とくわが門を去れ

吾子よ、吾なり、扉を開けよ

汝、如何なれば斯く門を閉じたる

噫父なりしか

噫何とてわが心かくは盲ひ、かくは聾せり

わが裡はあまりに乏しく

これ吾子よ、何とて騒ぐ

吾が来れば

吾久しく凩の門辺に佇ちて

噫わが父よ、畏れ多し

されど、われ怯懦にして、おん身を疎み

われ如何にしてお宥しを乞はむ

吾今より汝が裡に住まむ/汝もまた吾が裡に住むべし

父よ、忝けなし

わが父よ、いざ寛ぎて、暖を取りませ

噫如何ばかり苦しませしや

最愛の子よ、吾が膝に来よ

そは吾が睡り甘美あまければなり

われおん身を離し去らしめじ

わが裡に住み給へば

噫永久とこしへに、われ、おん身の裡に生きむ

父よ、われをしてこの歓喜の裡に死なしめよ

父よ、われをしてこの希望の裡に生かしめよ

私はけふ晝のひと時を

陽はさんさんとそゝぎ

私は緑のやは草を踏みながら踏みながら

そのやはらかな感觸を愛しんだ

不思議なほど妖しいほど私の心にときめくもの

一体この驚きは何だらう

思へ寝台の上にはやも幾旬―

この草この緑この大地

新しい眼を瞠るそうして私は

私の心に流れ入る一つの聲をはつきり聞いた

それは私を超え自然を超えた

暖いもの美しいもの

ああそれは私のいのちいのちの歌

(全生園カトリック愛徳会「いづみ」昭和28年クリスマス号に掲載された遺稿より)

あなたのお言葉は私を大変淋しくさせました。それはあなたが、私の日頃抱いている考えについてお判りにならなかったからではなく、あなたに判っていただけない私の信仰の弱さのためです。

「私は癩になった事を深く喜んでいる。癩は私の心を清澄にし、私の人生に真の意義と価値を與えてくれた。癩によって私は始めて生き得たのだ。私を癩に選び給いし神は讃むべきかな。」の私の言があなたにはどうしてもお気に入らない様ですが、私が癩の疾患を喜ぶのは、苦痛を人生の正しい条件として肯定し、苦痛を愛するが故であります。

あなたのお手紙の中で、それは負け惜しみだ、心では泣いているくせに、と云われ、又、たいそう悟りを啓きなすったわね、と皮肉たっぷりの調子で申して居られますが、これはあなたの嘲笑の心から出たのではなく、寧ろ憐憫の情からのものと、私は善意に解しておきます。しかし、あなたのお言葉に対して全面的に否定します。

あなたは私の如き凡庸な人間が人生にとって最悪の悲惨事であるべき不治の業病に罹りながら、却ってその疾患に、その境遇に限りない喜びを覚えるということが、健康者であるあなたには、何かあり得べからざる現象として映り、率直に承服し難いのでありましょう。

これは一応無理からぬ事で、あなたばかりでなく、私の周囲の者、つまり同病者の中にすら癩者の苦痛が判らないのか、そればかりか家族の苦しみを思うだけでも癩の何処がよいのか、と肩を怒らして撲りかねない剣幕で、私の鼻先へ拳を突き出すでしょう。ごもっとも千万です。私だとて、そのようなことが判らぬのではありません。

或いはあなたは言うかもしれない。癩にならなくともカトリックにはなれたかも知れぬではないかと。それは可能でありましょう。その様な場合には、神はまた癩と違った方法で私の救霊の道を啓示し給うたかも知れません。神の摂理は偉大でありますから、その辺の所は測り難いでしょう。

苦痛なしには私達は存在しません。苦痛は人生の最大要素です。少なくとも私はそう感じています。苦痛がある故に我々は生きていられる。茨の道を踏まずして天の門には至り難いでありましょう。これは基督が十字架上に於て身を以て我々に示し給うた所であります。「汝もし救かりを得んと欲せば己が十字架を負いて我に従え」とある如くで、苦しみによってのみ我々は神と一致することが出来るのです。

福音のきよき流れを、主の

御胸の聖き泉より飲みぬ、かくて

神の御言葉の恩寵を全世界にそそぎいだせり。

(福音史家聖ヨハネの聖務日課の答誦)

私は基督教的苦しみの忍従が限りなき喜びであり愛の勝利への転換であることを述べましたが、私の貧しい言がどれだけあなたの心を掴み得たかと思うと甚だ心淋しさを覚えます。私は己に苦しみを望みませんが與えられる苦痛は神の愛として肯定し、喜んで力の限り愛したいと思います。苦痛を愛の忍従に転嫁してヨブの如く生きたいと思います。惜しみなく恩恵を奪われた者のみ、よく真に神の愛を感ずる事が出来るでしょう。

自己物語りと救済ー明石海人、北條民雄、東條耿一の生と死ー

(そのⅠ)

以下の文は、『彼方からの声』(シリーズ物語り論』(東京大学出版会、2007年)に寄稿した『復生の文学』および『東條耿一作品集 いのちの歌』(新教出版社、2009年)の解題に書いたことの再録である。内容は15年以上前に書かれたものであるが、現在の私から見た、いくつか新しい感想も追加した。東條耿一と岩下荘一の関係など、その後あきらかになったこともあるので、適当な機会にそれについても書く予定である。

明石海人と北條民雄の名前は戦前の「療養所文学」の代表的作家としてよく知られているが、東條耿一についてはよく知らないという人が多いかもしれない。

東條耿一は、戦前のハンセン病療養所、多磨全生園の文芸誌「山桜」に数々の優れた詩を発表していた詩人である。その彼が、晩年にみずからの生涯を回想しつ つ カトリックのキリスト者としての心境を綴った手記を書き残していたことを知ったのは平成十六年の春のことであった。 四谷の聖三木図書館の書棚の奥にあった「聲」の昭和一六年のバックナンバ ーに「癩者の父」に始まる東條耿一の一連の手記が掲載されていたのである。

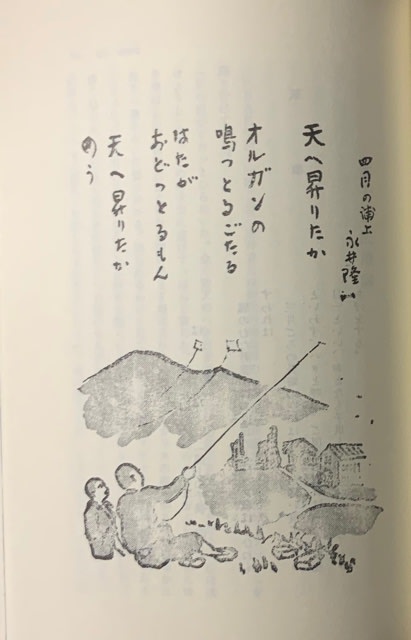

私は、その内容に深く突き動かされた。それは、戦後間もない 頃に書かれた「長崎の鐘」 や「亡びぬものを」のような永井隆博士の手記が、すこしも古びることのない 時代の人の証言であるのと同じように、 ハンセン病が「不治の病」として恐怖されてい た苦難の時代を生きた一詩人の回心の記録であったからである。

それから五年の間、 東條の詩作品の素晴らしさを教えて頂いた俳人の村井澄枝氏とともに、 私は、東條耿一の全著作の編集に取りかかった。途中から、戦後の全生園の園誌「多磨」の編集長を務められ、北条民雄について優れた評論を書かれた野谷寛三氏にも加わって頂き、平成二十一年九月四日に東條耿一作品集「いのちの歌」 の出版を果たすことが出来たのである。

ハンセン病については、隔離政策の持つ 差別と人権侵害の問題が、国賠法訴訟で問題となっ た。これについては多くの人が語ってきた。それは、たしかに重大な社会的・ 政治的問題であるが、差別の撤廃も人権の回復も、我々が生き延びること、我々の「生」を前提としている。 しかし、 生きる希望が全く奪われ、苦痛と死が不可避であるような極限的な状況というものがある。 そういう場合、人は、人権の問題を問う以前に、そうい う苦しみに満ちた現実をどのように受容し、 その苦しみの果てにある不可避の「死」 をどのように迎えるかという、より根本的な問題に直面せざるを得ないのである。

ここで論じた明石海人、北條民雄、東條格一の生涯とその作品を理解するためには、 その日本各地にハンセン病の療養所が置かれていた時代の背景、当時の療養所の実態、 当時のカトリッ ク教会と療養所との関わりなどについて、 ある程度の予備知識を持つ ことが必要ではある。 しかし、筆者は、彼らをいわゆる「療養所文学」 ないしは「ハンセン病文学」の作者として論じるつもりはない 。その理由は、 こういう名称は、それ自身差別的であるし、 彼等の書いたものは、そういう特殊なカテゴリーを越える普遍性を持っていると信じてい るからである。ハンセン病が治癒可能な普通の病気になった現在に於いても、 治癒不可能な他の難病は存在するし、 今後もそういう難病に苦しむ人は絶えないであろう。不幸にして、 そういう病に自己自身が、あるいは自分の家族、ないし自分に親しい人が罹患したとき、ひとはどうするのか。

それは、 いつの時代にも人間が直面しなければならない問題である。 明石海人の短歌集「白描」とその序文、北條民雄の『いのちの初夜』や川端康成との往復書簡、東條耿一の詩集と晩年の手記などは、すべての人に通じる「いのち」 の根柢にある苦しみ、 死に至る病の苦しみの現実と格闘し、そこからの救済を求めた魂の記録である。彼らは、文藝の創作活動によって、あるいはキリスト教の信仰によって、古き自己を乗り越えようとした。闇の中に光明を、 絶望の中に希望を見出した明石海人や東條耿一の自己物語りは、それを読む者自身が、他人事ではなく自己自身の問題として生と死の問題を自覚する手がかりになるだろう。すくなくとも私は、若くして帰天したこれ等の作家から、古稀を過ぎた現在の私自身が学ぶことができることを有り難く思っている。

(1)短歌―明石海人「白描」について

昭和十二年に改造社が明治・大正・昭和三代にわたる新万葉集全十一巻を企画したときに、一人二十首以内で公募があった。昭和十三年に出版されたその第一巻に、ハンセン病療養所長島愛生園の明石海人の歌が十一首入選している。

皇太后陛下、癩患者御慰めの御歌並びにお手許金御下賜記念の日、遙かに大宮御所を拝して

そのかみの悲田施薬のおん后今も坐すかとをろがみまつる

みめぐみは言はまくかしこ日の本の癩者に生れて我が悔ゆるなし

父の訃、子の訃共に事過ぎて月余の後に来る。帰り葬はむよすがもなくて

送りこし父がかたみの綿衣さながら我に合ふがすべなさ

童わが茅花ぬきてし墓どころその草丘に吾子はねむらむ

世の常の父子なりせばこころゆく嘆きもあらむかかる際にも

たまたまに逢ひ見る兄や在りし日の父さながらのものの言ひさま(面会)

梨の実の青き野径に遊びてしその翌の日を別れきにけり

子を守りて終らむといふ妻が言身には沁みつつなぐさまなくに

監房に狂ひののしる人のこゑ夜深く覚めて聞くその声を (病友)

眼神経痛頻りに至る。旬日の後眼帯をはづせば視力すでになし

拭へども拭へども去らぬ眼のくもり物言ひかけて声を呑みたり

更へなずむ盗汗の衣やこの真夜を恋へばはてなしははそはの母よ

この第一首と第二首は、救癩事業を推進した皇太后の御恩に感謝する歌で、当時の療養所の短歌会では毎年のように兼題として出されていた。貞明皇太后は、昭和7年11月10日、大宮御所の歌会で、「癩患者をなぐさめて」という兼題をだし、自ら

つれづれの友となりても慰めよ ゆくこと難きわれにかはりて

という歌を詠んでいた。海人の歌は、この皇太后の歌に対する返歌であると見て良い。

この歌は発表当時評判となり、のちに長島愛生園の歌碑にも刻まれ、また当時の国の救癩政策の柱であった「皇室の仁慈」にいかに療養所の人々が感謝しているかを示すために縷々利用されることとなった。戦後は、その反動であろうか、「幻の明石海人」という評論を書いた光岡良二も「慟哭の歌人」を書いた松村好之も、ともに、晩年の海人の歌を代筆した伊郷芳紀の証言を引用しつつ、この歌の「儀礼的性格」を強調し、海人の代表作とは見なしていない。たしかに、海人自身が編集した「白描」では、この歌は療養所の生活を綴った多くの歌の中の一つとして扱われ、特別に巻頭に於かれているわけではない。

しかしながら、戦前戦後のイデオロギーや価値観の劇的変化なるものを括弧に入れて、この歌自体を眺めてみると、単なる「儀礼の歌」として片づけられないものがある。皇太后からの「御恵み」を感謝する返歌は療養所の歌人達によって数多く詠まれているが、海人のように「癩者に生れて我が悔ゆるなし」と力強い「万葉調」で堂々と言い切った歌は殆ど無い。これは皇室の恩恵をひたすら受動的に有難がっているような感謝の歌では決してない。この下の句は、返歌という儀礼を超えて、海人自身が自分の運命を積極的に受容した宣言のように思われる。海人は、のちに、歌集「白描」の序文で、

癩は天刑である。

加はる笞(しもと)の一つ一つに、嗚咽し慟哭しあるひは呻吟しながら、私は苦患の闇をかき捜って一縷の光を渇き求めた。

― 深海に生きる魚族のように、自らが燃えなければ何處にも光はない ―

さう感じ得たのは病がすでに膏肓に入ってからであった。

齢三十を超えて短歌を学び、あらためて己れを見、人を見、山川草木を見るに及んで、己が棲む大地の如何に美しく、また厳しいかを身をもって感じ、積年の苦渋をその一首一首に放射して時には流涕し時には抃舞(べんぶ)しながら、肉身に生きる己れを祝福した。人の世を脱れて人の世を知り、骨肉と離れて愛を信じ、明を失っては内にひらく青山白雲をも見た。

癩はまた天啓でもあった。

と書いたが、「癩者に生れて我が悔ゆるなし」という大胆な言葉を海人に言わせたものは、皇室であれ誰であれ、他者から与えられた恩恵への感謝という以前に、それに絶対的に先行していた、「自らが燃えなければ何處にも光はない」という海人自身の魂の奥底からの叫びであったろう。

昭和一二年に改造社によって企画され、昭和一三年に第一巻が出版された新万葉集は、明治大正昭和の代表的な短歌を収録している。審査員と当時まだ活躍していた著名な歌人には新たに五〇首以内の自薦歌の投稿が求められ、物故した歌人のよく知られた歌も縁故者によって提出された。

明石海人の歌は、第一巻に収録されている。この巻に収録された他の歌人の歌をあげると、石川啄木は、「東海の小島の磯の白砂に我なきぬれて蟹とたはむる」をはじめとする五十首、伊藤左千夫は「牛飼が歌よむときに世の中の新しき歌大いに起こる」をはじめとする五十首がある。また、歌人とは言えないが、芥川龍之介の短歌も収録されているなど、プロの歌人に留まらず、様々な職業や背景を持った人が、それぞれの自己の世界を表現している。この歌集の特徴は、作者ごとに複数の短歌が収録されているので、新万葉集という大宇宙の中に、一人一人の作者の小宇宙があるというような印象を受ける。

ただし、いわゆる有名歌人の歌の織りなす小宇宙は、かならずしも生彩があるとは言えない。たしかに一首一首は人口に膾炙した歌であるが、五〇首を並べてみても、そのあいだに作者の人格から放射するような統一性を必ずしも感じない。これは、とくに新作を投稿した有名歌人の連作についていえる。

新万葉集の聊か精彩を欠く職業歌人の歌群のなかにあって、海人の連作短歌のなかには、はるかに切実にして緊密な統一がある。これは、海人が最晩年に出版した歌集「白描」の場合は、さらにはっきりと言えることであるが、何度も推敲し磨き上げられた作品のみが持つ統一が、作者の個の一貫性がつよくでている。海人の短歌には叙事詩的な情念のうねりがあり、それが読むものに地底から響くような情念のカタルシスを与える。これまで、日本の歌人で、このような、すぐれた悲劇作品のみが持ちうるようなカタルシスと存在の真実を詠い得た歌人、「白描」序文に見られるような自己自身への思索と詩的世界を統一した歌人がどれほどいたであろうか。 「白描」は、次の歌から始められている。

医師の眼の穏(おだし)きを趁(お)ふ窓の空消え光りつつ花の散り交ふ

春たけなわの頃、自然が生命力に満ちあふれ、桜の花の美しさに惹かれて大勢の人が行楽にくりだす季節に、海人は東大病院で診察を受け、医者の穏やかな眼を追いながら診断の結果を聴く、そのつかの間を捉えた歌である。この歌が「白描」の巻頭。そして、この歌を口述筆記した伊郷芳紀の回想に寄れば、この歌の姿を定めるのを海人は最後まで引き延ばしていたとのこと。「歌集」の最初におかれた歌は、実は、最後にそのかたちを与えられたのである。

「不治の病」という宣告を受けたとき、これから自分はどのようにすればよいのか。どうしようもないではないか。海人の短歌に頻出する「すべなさ」(どうしようもなさ)ということばに象徴される運命的な事実がはっきりと告げられる、その直前の光景である。これに続く歌との関わりだけを見れば、いかにも人生の無常、不条理、真昼の花の輝きの中に突如侵入した暗黒を描くための序奏のようにもみえるが、この歌は、決してそのような側面だけから見られるべきものでない。

この巻頭の歌は、「癩者」としての彼の生の始まりを意味するだけでなく、「白描」におさめられたすべての歌を、その生の始まる直前の一点に収斂させるような働きを持っている。そういう自分自身の過去の一瞬を回想において遡りつつ描き出そうとしている海人自身は、どういう状況にあったか。彼を診断し、喉の切開手術を担当した内田守医師の言葉によれば、「およそ癩者が死ぬまでに経験しなければならない一切の苦しみを引き受けている」凄絶な状態にあったとのこと。カニューレ(呼吸補助のため喉につっこんで使用する器具)をとおしてかすかに判別されるような嗄れた声で、最後の力を振り絞りながら、伊郷に口述していたのが、この歌である。

伊郷によると、「白描」の歌をまとめあげ、原稿の発送の間際まで、海人は巻頭歌の下の句を「消え光りつつ花の散り交ふ」にするか「さくら白花真日にかがよふ」にするか、決めかねていたが、次のように云って、前者に決定したとのことである(松村好之著「慟哭の歌人」による)。 伊郷が伝える海人の言葉は以下のようなものであった。

「さくら白花真日にかがよふ」では真日にかがよふているにしても、花がじっと停止して日光を受けている、いわば静の風景だ。「消えひかりつつ花の散り交ふ」だったら、花は生きて爛漫と咲き、やがて生命を終えて散ってゆく・・・・散り交ふ花びらに生きた感情の生動を実感する。「散り交ふ」に決めよう。

散る桜に、単なる無常ではなく、存在と生命の充足による死を彼が見ていたことがこの言葉から分かる。「花」は日本の和歌の伝統では特別の意味を持っている。西行の和歌にとってそれは日本の風土、そこにいきる人々の心のあり方の象徴でもある。本居宣長の云う大和心もしかり。海人には桜の花を詠んだ次の歌もある。

さくら花かつ散る今日の夕ぐれを幾世の底より鐘のなりくる

長島愛生園をついの住処と思い定め、ハンセン病者としてその地で生を終えることを受容しなければならない境遇にありながらも、春になれば、日本の自然の美しさを見、日本の悠久の歴史に思いを馳せることができる。そういうとき、桜の花を詠んだ幾世代もの日本人の心を自分自身のうちに実感することがあったであろう。この歌は、海人の故郷、沼津の千本松原に歌碑として刻まれている。「幾世の底より」という言葉が、この歌に日本文化の基底を流れる桜花への想いを感じさせる。幾世の「世」は、悠久の歴史を表すが、その「底」という言葉は、地底より響き渡るような日本文化の深層を感じさせる。

自己物語と救済ー明石海人、北條民雄、東條耿一の生と死(その2)

(2)小説―北條民雄の「いのちの初夜」とその後

ハンセン病療養所で書かれた文藝作品として、明石海人とともにもっともよく知られているのは北條民雄の小説「いのちの初夜」であろう。 そのなかに、療養所に入所したばかりの患者であり、療養所での「最初の一夜」に重病棟の患者と共に過ごした衝撃がさめやらぬ主人公の青年尾田に、重病棟の付添をしながら文藝の創作をしている佐柄木という年長の青年が、病苦になすすべもなく死の床にある重病棟の患者達を前にして語るつぎのような一節がある。

僕の言うこと、解ってくれますか、尾田さん。あの人たちの『人間』はもう死んで亡びてしまったんです。ただ、生命だけがぴくぴくと生きているのです。なんという根強さでしょう。誰でも癩になった刹那に、その人の人間は亡びるのです。死ぬのです。社会的人間として亡びるだけではありません。そんな浅はかな亡び方では決してないのです。廃兵ではなく、廃人なんです。

けれど、尾田さん、僕らは不死鳥です。新しい思想、新しい眼を持つ時、全然癩者の生活を獲得する時、再び人間として生き復るのです。復活そう復活です。びくびくと生きている生命が肉体を獲得するのです。新しい人間生活はそれから始まるのです。尾田さん、あなたは今死んでいるのです。死んでいますとも、あなたは人間じゃあないんです。あなたの苦悩や絶望、それがどこから来るか、考えてみてください。一たび死んだ過去の人間を捜し求めているからではないでしょうか。

「ハンセン病文学全集」の小説の部を編集した加賀乙彦は

「いのちの初夜」こそ、北條民雄の最初の優れた小説だということになる。この作品は、今回の『ハンセン病文学全集』の小説の中でも第一等の秀作である。作者自身も、多くのハンセン病小説家も、これを越える作品を書けなかったのは、不思議だが、事実がそうなのだから仕方がないというのが私のつぶやきである。(中略)

かつて日本の近代文学にこれほどの深い絶望、これほどの極限にまで苦悩した文学があつたであろうか。この作品を今度の文学全集の冒頭に置くことには、十分な意味があると私は考えている。

と言っている。この小説のなかで、佐柄木という人物は非常に印象的に描かれているが、おそらく、それは北條民雄が療養所で文藝活動をしていた諸先輩達から受けた印象をもとに、みずからのあるべき姿として造形した者と言って良いであろう。

昭和11年2月に「文学界賞」を受賞した「いのちの初夜」は、一躍北條民雄の名前を文壇に知らしめることとなったが、北條自身は、その文学的成功を必ずしも喜ばなかったことが、友人達の証言によって知られている。

北條民雄は、文学界賞受賞後の作品として、100枚を越える長編を二篇書いている。しかしながら、これらは、いずれも公表されず、彼の死後に刊行された北條民雄全集にも収録されていない幻の作である。しかし、川端康成の「いのちの初夜」跋から、我々は、その作品のあらましを推測することが出来る。

その一は「いのちの初夜」にひとたび得た生命観をさらに深く懐疑否定し、その彼方に光明を探ろうとするものであった。その二は、社会運動に携わってゐた青年が、さういふ世と切り離された癩院に入って、尚、プロレタリアの為に反省苦悩し腐れゆく身であくまでもその社会理想を信じて生きるものであった。

この二作とは北條の川端康成宛の書簡(昭和十一年六月十日)によれば、「ただ一つのものを」と「監房の手記」である。どちらも、作者の生死を賭けた作品というべきものであり、北條はつぎのように自分の心境を川端に述べている。

この作(監房の手記)には、ほんとに命を賭けました。書き始めるとき、それまで手許にあった長編の書きかけも、短編の書きかけも全部破り捨てました。これは遺書のつもりだったのです。これが書きあがったら死のう、と決心して筆を執りました。けれども書き進むうち、死んではならないことだけが分かりました。死ぬつもりで書き始めながら、書き終わった時には、生きることだけになりました。進歩か転落か、それは分かりません。ただ、先生の御評を頂きとうございます。「いのちの初夜」を書いた折、生か死かの問題は解決がついたかのようにお手紙しましたけれど、あの場合はほんとに解決したつもりでいましたのですけれど、つぎつぎと襲ってくる苦しみはあの解決をぶちこわしてしまいました。(中略)それからこの作は検閲をうけずにお送り致します。検閲をうければ、発表禁止にされてしまうのです。それで検閲なしで発表して、僕はこの病院を出る覚悟に決めました。富士山麓の復生病院の院長岩下氏が僕の「いのちの初夜」に感激したと申されて、先日フランスのカトリック司祭コッサール氏が参りましたので、その人の紹介で右病院に入る予定です。自分にとっては、小説を書く以外になんにもないのに、その小説すら思うように書いてはならないとすれば、なによりも苦痛です。検閲証の紙を一しょに同封して置きますけれど、實に激しい屈辱感を覚えます。一つの作に對してこれだけ多くの事務員共の印を必要とするのです。[3]

「監房の手記」は検閲を無視して密かに川端に送った作品で、このとき北條は官立の癩療養所の内部で「癩になりきって生きる」ことを欺瞞であると考え直し、自殺を覚悟のうえで多磨全生園を飛び出し、カトリックの施設へ逃げ込むことを考えていたことが分かる。岩下壮一が自分の文学の理解者であると聞いたこと、カトリックの神山復生病院は友人の詩人東條耿一が嘗ていた病院なので、そこへ移れば、多磨全生園よりは小説執筆に自由な環境が得られると考えたのだろう。

結局、このアイデアは実現しなかったが、北條が官立の療養所という閉鎖された場所―強制収容所という一面をもっていた-で文学活動をすることにいかに疑問を抱いていたかが分かる。

病院に監房があることが官立の癩療養所の特徴であった。全生園はもともと放浪する患者を強制的に収容する監獄として建設されたので、初代院長は警察官あがりであった。1931年度以降、一般の患者を収容するようになってからも、そのシステムは基本的に同じであった。 のちに全生病院の院長となった光田健輔がまだ医長であった時分に、すでに「院長が患者を検束し懲戒することは違法である」とのべて抵抗した患者がいたことが報告されている。(内田守の回想)

そういう監房の中に閉じこめられた社会運動家の苦悩を描いた「監房の手記」が検閲を通るはずがないし、そのようなものを書いたと言うことが発覚すれば、北條自身が処罰されたであろう。したがって、北條は、自分の作家としての生命を賭けてこれを書き、川端に送ったということがわかる。川端は、検閲の厳しい当時の出版状況を考慮し、また北條の作品自体、まだ大いに推敲の余地有りと判断したので、結局、これらの作品は発表されず、原稿も残ってはいないが、北條自身が真に書きたかった作品がいかなる種類のものであったかを我々に教えるであろう。彼は自分の作品が「癩文学」として読まれること、特異な環境にある特異な生を描いたものとして読まれることに反対であった。自分は文学そのものを書いているのであり、「癩文学」などというものが特別にあるわけではない-これが北條の信念でもあった。

創元社から出版された北條民雄全集では、彼の日記が収録されているが、これは、療養所の雑誌「山桜」に北條や彼の友人である東條耿一が発表した作品と共に、当時の療養所の内部を活写すると共にかれらの内面生活を伺わせる貴重な文献である。

とくに「山桜」という機関誌は、官立の療養所を管理する国の基本的な思想を浸透させるために刊行されていた雑誌であるが、そこには文芸欄が設けられ、詩歌や俳句、小説などの創作の発表も許されていた。患者が療養所の医療政策に対して批判がましいことを述べるような言説は、原則として、事前検閲によって掲載されては居ないが、昭和12年1月、すでに腸結核を併発して病床にあった北條民雄は、「井の中の蛙の感想」と題する分を寄稿している。この文は、前年の昭和11年8月の「長島騒擾事件」に言及して、ストライキをした患者達を「井の中の蛙」と批判した日本MTL(mission to lepra という当時の「救癩」団体)理事の塚田喜太郎の文章に対する反論である。

「長島事件」については、ハンセン病問題に関する検証作業の一環として現在ではその状況が解明されている[4]が、当時国家的なキャンペーンとして行われていた「無癩県運動」のために、国立療養所愛生園が定員を大幅に超過し、患者の医療・生活条件が極度に悪化したために起きた患者の作業ボイコット事件であった。[5]

塚田は次のように書いている。(昭和十一年 「山桜」10月号)

井の中の蛙大海を知らず、とか。実際、井の中の蛙の諸君には、世間の苦労や不幸は分からないのであります。(中略)蛙は蛙らしく井のなかで泳いでいればよいのであります。また、大海も蛙どもに騒がれては、迷惑千万であります。身の程をしらぬといふことほど、お互いに困ったことはないのであります。(中略)患者諸君が、今回のごとき言行をなすならば、それより以前に、国家にも納税し、癩病院の費用は全部患者において負担し、しかる後、一人前の言ひ分を述ぶるべきであると。国家の保護を受け、社会の同情のもとに、わずかに生を保ちながら、人並みの言い分を主張する等は、笑止千万であり、不都合そのものである。

塚田のこの見解に対する北條のコメントが、翌年の山桜の一月号に「井の中の正月の感想」と題して掲載されている。

諸君は井戸の中の蛙だと、癩者に向かって断定した男が近頃現れた。勿論、このやうな言葉は取り上げるにも足るまい。かやうな言葉を吐き得る頭脳といふものがあまり上等なものでないといふことはもはや説明の要もない。しかしながら、かかる言葉を聞く度に私はかつていったニイチェのなげきが身にしみる。「兄弟よ、汝は軽蔑といふことを知ってゐるか、汝を軽蔑する者に対しても公正であれ、といふ公正の苦悩を知ってゐるか」

全療養所の兄弟諸君、御身達にこのニイチェの嘆きが分かるか。しかし、私は二十三度目の正月を迎えた。この病院で迎える三度目の正月である。かつて大海の魚であった私も、今は何と井戸の中をごそごそと這い回るあはれ一匹の蛙とは成り果てた。とはいへ、井のなかに住むが故に、深夜沖天にかかる星座の美しさを見た。大海に住むが故に大海を知ったと自信する魚にこの星座が判るか、深海の魚類は自己を取り巻く海水をすら意識せぬであろう、況や-

40年以上経過した後からであるが、津田せつ子は、「北條さんの思出」というエッセイの中で、この文を引用し、「いまのように、職員や社会人に自由にものがいえる時代とは違い、すべてが検閲制度で束縛されていた時代であったから、私はずばりと言い得たその勇気に感動した。清涼剤に似た清々しさで思い起こされる。そして北條さんは若かったなといまにして思う。あのいきりたつ若さは古い患者にはもてない感覚である」と回想している。[6]

北條民雄が昭和12年に腸結核で亡くなった後で、川端康成は彼の遺稿や日記も蒐集して、創元社から北條民雄全集を刊行したが、そのことは必ずしも療養所の管理者にとって歓迎すべき事ではなかった。 北條民雄が昭和12年に腸結核で亡くなった後で、川端康成は彼の遺稿や日記も蒐集して、創元社から北條民雄全集を刊行したが、そのことは必ずしも療養所の管理者にとって歓迎すべき事ではなかった。 たとえば、北條民雄日記の中にもたびたび登場する療養所の医師日戸修一は、次のような文を、全集刊行後に書いている。[7]

しかし、検閲するものがどうであろうと、とにかく国家が養って国家が食はせて衣食住すべてを心配しそのかげに癩を早く撲滅しやうといふ目的があるんだから、この目的に不利なものはどしどし取り締まってゆくのが当然の話で文句を言ふほうが間違ってゐる。(中略)文学なんか癩の撲滅事業のためにはおよそ屁の訳にもたたない。まして北條のやうな変な反抗ばかりしてゐるものには検閲制度は当然必要なんだと思ふ。(中略)ああいふ全集(北條民雄全集)を余り思慮なしに出した川端康成氏等の軽率な罪はとにかく非難してもいい。あまりいい癩文学などは実際からいふと必要はない。黙って患者を収めて、ぢっとして消滅する日を待てばそれでよからうといふものである。予防協会あたりは一人でも多く患者を収容できるやう費用を出せばよいので変なパンフレットや文学の話などは絶対にしない方がいいといふものである。必要なのは癩のなくなることだ。だつて一向に癩がなくならないではないか。

この日戸の文は、当時としても極端な意見とみなすべきものであろうが、官立の療養所で営まれていた文藝活動の困難さを我々に伝えるものである。北條民雄の日記には、彼が、療養所文學-当局の管理のもとで、慰安と教化の方針のもとに編集された文学-を如何に嫌っていたか、また、自分の文学をそのような意味での「癩文学」として読まれることを拒絶していたか-そういう記述が随所に見られる。そして、そういう北條のいわば「本音」の部分は、戦前に公刊された全集では、多くの場合、伏せ字とされていたために理解不可能なものとされていたことに注意したい。

たとえば、昭和12年度の北條民雄日記には、次のような文がある。[8]

1月28日。民衆から・・・・[9]を奪ったら何が残るか。なんにも残りはしないのだ。彼等はこの言葉の中に自己の心の在り場所を求めようとしてゐる。それは何千年かの間に築かれた××であるにしろ、しかし彼等はこの・・・・[10]によって、心の安定を得てゐるのだ。それは国家そのものに対す態度である。現在の彼等にとっては、これのみが残された唯一の・・・・[11] なのだ。重要なのはこの点だ。

2月1日。夜、光岡良二来る。十時近くまで語る。一七歳のとき、・・・・[12]の洗礼を受けた自分は、一切の「権威」といふものを失ってしまひ、そのために心の置き場なく揺らぎ続けてゐるのだ。彼は形而上のもの、即ち神を持ってゐる。しかし自分には神はない。人間すらも信じきれぬ。

この北條日記(昭和12年)には、療養所の検閲制度への批判、マルクス主義への共感、天皇が民衆の偶像であることを記した記事等があるので、日記を預かった友人の東條耿一は、当局に没収されることをおそれ、総てを書写したうえで川端のもとに送り、もとの日記を手元に置いていた。創元社の全集では問題の箇所はすべて伏せ字にしたうえで公表された。この自筆日記は、東條耿一の妹の津田せつ子より某カトリック司祭の手にわたり、戦後しばらくのあいだ行方が分からなかったが、1993年になって漸く高松宮記念ハンセン病資料館開設に際して、(還俗した)この司祭より返還され、時在は、ハンセン病記念館に展示されている。

自己物語と救済ー明石海人、北條民雄、東條耿一の生と死(その3)

(3)詩―北條民雄の「いのちの友」東條耿一とキリスト教

昭和12年2月の「山桜」には、北條民雄がその日記の中で「いのちの友」と呼んだ東條耿一の「初春のへど」という文章が掲載されている。昭和12年1月の「山桜」には、北條民雄の「井の中の正月」がでていたことを考えると、この文も又、昭和11年の「長島騒擾事件」、ストライキをした患者を「井の中の蛙」と批判した塚田喜太郎の文章に露骨に見られるような療養所の文藝の「あり方」に対する根本的な批判であるという、そういう文脈の中に置いて読むことが出来る。

塚田喜太郎が昭和十一年の山桜に発表した文と、それに反論した北條の「井の中の正月」という文は、所謂療養所文藝がいかなる時代に如何なる状況の下で書かれていたかを知る重要な資料である。この時期の東條耿一と北條民雄の文学に対するスタンスは非常に近いという印象がある。

「文学をしなければ生きられないが、同時にその文学を軽蔑せずにはいられない」というジレンマに二人とも直面していた。それは、北條民雄の日記の中にはっきりと現れている。とくに療養所文學ー当局の管理の中で、慰安と教化の方針のもとに編集された文学-の限界を彼等は感じていたはずである。

北條民雄は、マックス・シュティルナーの「唯一者と所有」一冊をもって療養所の外に飛び出し、自殺を常に念頭におきながらの放浪の後で、どうしても死にきれずに療養所に舞い戻り、再び文芸の創作に戻る。しかし彼は、心身の疲労から腸結核になって、昭和12年から重病棟に入る。こういう北條を東條耿一は側にいて、つぶさに見ていた。この時期のふたりの文章に、このシュティルナーとニーチェへの言及が見られるのは、この西欧の思想家の書いたものに共感するものがあったからだろう。「初春のへど」は様々な二律背反に苦しむ東条の分裂した姿を提示している。

東條耿一が「初春の反吐」のなかでいっている「義務の文学」とは聞き慣れない言葉である。もっと分かりにくいのは「現実の負担を軽くする義務」という言葉であろう。何かを東条はそういう言葉で伝えようとした。誰かの思想、たとえば悲劇の哲学、不安の哲学を説き、ドストエフスキーとニーチェを論じたシェストフの本などの影響があったのかも知れないが、あくまでも東條自身の生の文脈に即して、この言葉の意味をもういちど考えてみよう。

「現実の負担を軽くする権利」と言うのならば、現代の我々にはわかりやすい。病人には、病苦を軽減する措置を療養所に求める「権利」がある。しかし、東条は「権利」ではなく「義務」といっている。底本を確かめてみたが、これは誤植ではない。

すると「現実の負担を軽くする義務」というのは、どういう意味か。それは文学作品、詩歌の世界に逃避して、慰めを得るということでは決してないだろう。それでは「慰安の文学」になってしまい、北條や東條がもっとも唾棄したものとなってしまうだろうから。

おそらく、「現実の負担」は、そこから逃避することによっては、決して解決されない、それを軽減するためには、その負担を負うことを自らの義務として引き受ける事によってのみである、という決意のようなものが、そこで語られているのではないか。

私は、この「義務」という言葉の使用そのものに、外的な権利主張とは異なるもの、きわめて内面的なもの、彼自身に固有なものにたいする責任、あえていえば「自己の存在に対する責任」を感じる。北條民雄も又、川端康成宛書簡で次のように言っている。

この作、自分でも良く出来ているような気がしますけれども、また、大変悪いんではあるまいかと不安もございます。結局自分では良く判断が出来ません。けれど、書かねばならないものでした。(中略)先生の前で申し上げにくいように思いますが、僕には、何よりも、生きるか死ぬか、この問題が大切だったのです。文学するよりも根本問題だったのです。生きる態度はその次からだったのです。

「最初の一夜(いのちの初夜)」は、自分の生死を賭した問題に迫られて、「書かなければならぬ」ものであるから書いたと、北條ははっきりと言っている。文藝作品としての善し悪しなどは、二の次であった。北條のこの代表作こそ、彼が自分の存在に対して責任を負い、そこから逃避せずに、負担に満ちた現実を真正面から引き受けて書いた作品、東条の言い方を借りれば、「義務の文学」の初心に貫かれた作品のように思われる。

更に、この「初春のへど」で注目されるのは、三好達治の詩を引用して

君よ、この詩を心ゆくまで味わつて見給へ。この一篇の作品の中に、清澄な音楽と、渺茫とした味はひが如何に巧みに秘められ表現されてゐることだらう。この詩の情操してゐるものは作者がその心の中に、魂のもの侘しい薄暮を感じ、頬白の啼いてゐる風景の中で、その心に擴がつて來る薄暮の影を、侘しく悲しげに凝視してゐるのである。

と書いているところであろう。東条はこういう三好の様な詩を書くことを目標にしていたからである。

三好から東條が何を学び、それを自分の詩の世界で如何に展開していったかを知るために、まず「繍眼兒」という表題をもつ三好の詩を見てみよう。

繍眼兒めじろよ 気軽なお前の翼の音 身軽なお前の爪の音

嘴を研ぐ微かな剥琢はくたく日もすがら私の思想を慰める

お前の唱歌 お前の姿勢 さてはお前の曲芸

それら 願わくば なみされたお前の自由よ やがて私の歌となれ

昭和10年11月に四季社から刊行された「山果集」に収録された三好達治のこの詩の反響を東條耿一の作品集にたしかに認めることが出来る。三好達治からの詩法、ないし詩語の影響を受けつつ、東條はみずからの生活世界の直中に於いて、それを受けとめ、その意味するものを変容させ、新しい世界を造形している。ここでは、昭和15年に書かれた東條耿一の短歌「静秋譜」から、おなじく繍眼兒を主題とするものを紹介しよう。

黐棒の尖端さきに小鈴をつけむ小禽ことり来て宿らば忽ち呼鈴べるとならむか

わが眼はや十尺とさか前方あまりはおぼつかな黐棒はがの小鈴の鳴りをし思ほゆ

一枚の木の葉の如くぶらさがり繍眼兒は黐はに驚かずをり

黐棒(はが)というのは、メジロをつかまえる鳥もちの棒のことである。多磨全生園は当時も今も野鳥の多いところで、北條民雄も、とりもち棒で野鳥を捕らえようとする入園者の姿を短編小説に書いている。

第一首は、その棒の先に小鈴を付ければ、それに小鳥がとまって「盲人を導く鈴」(盲導鈴)となってくれるだろう、という意味である。当時は、作者の目が悪化し、10尺前方もみえなくなってしまった、そのころの歌。

この短歌に出てくる繍眼兒(メジロ)は、三好の詩に於けるのと同じく、本来ならば大空を自由に飛び回る詩魂の象徴だろう。こころならずも療養所の不自由舎で盲目に近い生活をしなければならない当時の作者は、メジロに自分の姿を見ていたに違いない。

「願わくば なみされたお前の自由よ やがて私の歌となれ」という三好の言葉は、三好自身の生活世界の中で発せられた「言葉」であるが、それは、療養所で生活していた東條自身によって切実なものとして受容され、東條の世界に於いてあらたに生命を得て、その独自の心の世界の表現ともなり得た。

昭和12年に病床にあった北條民雄に、東條耿一は「樹々ら悩みぬ」という詩を捧げている。(文末脚注参照[i]) この詩には「北條民雄に贈る」というサブタイトルが付いている。期せずして、追悼の詩にもなったが、この詩を書いた時点では、東條耿一は、まだ、北條が昭和12年の12月に急逝するということを全く予想していなかったと思う。東條耿一の詩の最後のスタンザでは、天頂高く皓々と照らす月の光のもとで天に向かって「翔け昇らん」とする樹々が、上への超越を目指す作者とその「こころの友」の象徴となっている。大地は二人の安住の場所では、もはやないにもかかわらず、その重力が強く「霊魂の飛翔」を妨げている-その二律背反的な苦しさが詠われている。

北條民雄は、療養所からの脱出を試み、各地を彷徨したのちに療養所に戻り、昭和12年正月より重病棟に入った。それまでの彼の苦しみに満ちた試みを、仮に「水平的な脱出」というならば、それは不可能であった。

日本の何処にも北條を受け容れてくれる場所はなく、彼は柊の垣根のなかに舞い戻らねばならなかった。この苦い挫折の思いは、外出許可をもらっても決して故郷には帰らなかった東條自身にもあてはまるだろう。彼らが安住できる場所は何処にもなかったのである。水平的な意味での「脱出」が閉ざされた場合、ひとは垂直的な「超越」をめざす。 西洋の詩の場合ならば、たとえばダンテの「神曲」。政治的に失脚し、行動の自由も未来への楽天的な希望も奪われたダンテは、地獄への下降と天国への上昇という垂直方向の超越に賭けて「神曲」を書いた。この大作の内容は、日常的な時間に翻訳すれば、纔か三日間くらいの出来事である。日常的な時間を縦断するような別種の時間意識がそこにあり、そのような時間に於ける、地獄から天国までの垂直方向への下降と上昇、その緊張を孕んだ運動による魂の救済が「神曲」のテーマである。

東條の詩に於て、樹々が登攀しようとしている「月」は、天頂高く冴えわたった冬の月である。樹木は、武蔵野にはいまでも随所に見られる欅などの高木などを思わせる。深夜、その高木が、寒月に向かって身を捩らせている。作者はその樹木に向かって、さらに高きところをもとめて登攀せよと呼びかけている。この詩では、晩年の彼の手記に見られる様な、カトリックのキリスト教の復帰という様な具体的な形をとっているわけではないが、「月に攀じよ」という、「いのちの友」への呼びかけのなかに、読者は、東條の垂直的な超越への切実な志向を読みとることができよう。

東條耿一は昭和15年に「閑雅な食欲」という詩を「山桜」に発表しているが、このタイトルそのものは、大正12年刊行「青猫」に収録されている萩原朔太郎の詩から借りたものである。表題が同じと言うことは、耿一が朔太郎の影響を受けたことを窺わせるが、その内容は非常に異なっている。そこで、この二つの詩を比較することによって、晩年の東條耿一の詩の世界の特質を考えてみたい。

光岡良二は、「昭和10年代の全生園作家達」というエッセイのなかで、全生詩話会で盛んに詩を発表していた頃の東條は「背徳的で、朔太郎やボードレールに傾倒していた」が「病勢が次第に進み、盲目になるに及んで、静謐なカトリック信仰に入っていった」と書いている。 「詩人から信仰者へ」という要約はやや図式的に過ぎるし、光岡自身が晩年の東條を直接には知らなかったということに留意する必要があるが、初期の習作時代に東條耿一が様々な詩人達の影響を受けたことは明らかであるし、とくに東條環や環眞沙緒子の名前で投稿した詩編には、「朔太郎やボードレール」の影響は確かに認められる。

しかし、後期の詩群、とくにここで紹介した東條の詩には、「環」時代の詩とははっきりと異なった傾向が顕著になっている。初期の詩の特質は、自己が療養所で詩を書いていると言うことを否定するようなところがある。むしろ、療養所の現実を離脱し、様々な「仮面をつけて」詠うこと-詩的言語の世界のみに没入し、そこに虚構されたもうひとつの現実を生きること-が希求されている。これに対して、北條民雄がなくなった後に書かれた詩群においては、療養生活をしている自己の現実そのものを凝視し、そこに素材を求めることが多くなっている。

そのことは、昭和15年に書かれた東條の詩「閑雅な食欲」にもよく現れている。嘗て彼が影響を受けていた萩原朔太郎の詩から、晩年の東條耿一の詩がどれほど隔たっているかを見てみよう。(文末脚注参照[ii])

朔太郎の詩「閑雅な食欲」の場合は、あくまでも、現実には存在しない「追憶の夢の中の珈琲店」での食事が、言葉によって造形されている。これに対して、東條耿一の詩の場合は、療養所での朝の食事の有様が、そのまま詠まれている。戦争直前の物資の欠乏している頃の療養所の食事がどれほど貧しいものであったか、我々は当時の記録から知っている。古米と麦飯、一汁一菜の貧しい食事、刑務所の場合と大差のないものだったであろう。それを朔太郎がかつて追憶の中で詠った詩のイメージを借りて東條は「閑雅な食欲」をもって「おろがみたい気持ち」で感謝とともに頂いている。

戦争中の食糧難の時代、飢えの体験、それらを直接経験でなく、あとから回想するのであれば、我々は過ぎ去ったこととして、懐かしむことも出来るだろう。追想の場合は、現在の直接性から距離を置くことができるから。東條の詩「閑雅な食欲」の特徴的なことは、そのような苦しい現実を、我々が過去を回想するときの様な平静さで、作者が受容していることではないか。ユーモアとは、「・・・にもかかわらず笑うこと」であるとは、ホスピスや緩和医療の臨床の中で思索されたデーケン氏の言葉であるが、そのような「逆境に於けるユーモア」をこの詩から感じる。

私は朔太郎のオリジナルな詩よりも、東條の書いた「閑雅な食欲」のほうに惹かれる。詩の技法とかイメージの配合などの点では、たしかに東條は随所で達治や朔太郎から学んでいるが、東條の詩には技法以上のものがある。藝術作品には「意匠」も大切ではあるが、それ以上に、一人の人間が詩を書くときの根本的な視座のほうを問題にしたい。

たとえば朔太郎の「閑雅な食欲」は、現在そのものを詠んでいるのではなく、「夢の様な追憶」の中で、ある意味で理想化され美化された過去の情景が詠みこまれている。これにたいして、東條の場合は、過去でも未来でもない、「現在」の現実そのものを強く感じる。ただ、その現在の現実とは、たんなる移ろいゆく現在ではない-すぐ過去になり、未知なる未来の不安に戦いている相対的な「現在」ではなくなっている。敢えて言うならば、自分の療養生活の一こまーこまの移ろいゆく姿を、東條は、揺れ動くこと無い「現在」-絶対的な「現在」-から、見ている。

生きることが何がなし

嬉しいことだと考へる

死ぬことは生きることだと考へる

このさりげなく挿入された言葉に、私は惹かれる。とくに「死ぬことは生きることだと考へる」の一行に。

詩や小説の創作の中で、作者は「物語る」行為の直中に於いて自己を確認する。それは自画像を描く事に似ている。これは、自己の現実から逃避して詩の中に別世界を建立することで慰安を見出していた初期の東條の詩群にも、療養所の自己の生活を直視して、それをあるがままに詩の中に詠み込もうとした後期の東條の詩群にもひとしく当て嵌まる。その場合、描かれる自己と描く自己との関係は如何なる者であろうか。

ここでは、彼が、療養所での直接体験を素材としたと思われる二つの物語-散文詩ともいえる-を比較することによって、物語的な自己同一性について考察してみたい。

比較のポイントは、自己が自己を物語る場合、物語る主体としての自己のあり方が、描くことを通じて新たに再生すると言うことである。とくに、作品の推敲ないし改作という事態を詳しく検討してみると、作者の旧い自己が脱ぎ捨てられ、新しい自己が生まれるその現場に立ち会うという、稀な事態にも出くわすことがある。作品の改訂ないし推敲のプロセスの中に、読者は物語の作者の自覚の深まりを読みとることが出来るからである。

我々が問題とする物語の一つは、「山桜」昭和12年10月号に掲載された「晩秋」で、これは同じ号に掲載された「夕雲物語」の続編になっている。

東條耿一が昭和12年10月に「山桜」に発表した「晩秋」と、昭和16年6月に「聲」の発表した手記「鶯の歌」の最後の部分を比較してみたい。(文末脚注参照[iii])

「晩秋」では「ハルちゃん」という女の子が、「鶯の歌」では、「三郎君」という少年に変わっている。このハルちゃんという少女には実在のモデルがいて、全生病院では評判の少女であったようで、北條民雄の随筆にも登場する。東條は、「鶯の歌」では、そういう、実在のモデルの登場するゴシップ的な内容になることを避けて、登場人物を孤児の少年に変えている。少女を少年にかえたことの理由としては、もうひとつ、新作に登場するこの少年がある意味で東條の分身であること、すなわち彼も又、東條自身の自画像でもあることを暗示しているのかも知れない。

同一の素材が、4年後に異なる物語として語り直されるとき、それは作者自身の自己認識が大きく変容したことを意味している。たとえば、「晩秋」では、その最後のスタンザは

ああ肩の上の少女の聲に

しみじみと自省す はんぎやくの虚心・・・・・。

で終わっていたものが、「鶯の歌」では

少年は眞赤に燃えた夕雲を指して見せた。そして私が肯くと、肩の上に立上がるやうにしてバンザーイと叫んだ。私も大きく胸を張つて「ラボニ」と叫んだ。

と変わっている。(ここで、ラボニ(師よ)とは、新約聖書でイエスに向かって弟子達が呼びかける尊称の一つ) 短調で奏でられた「晩秋」の最後の聯が、「鶯の歌」では、一転して、肯定的な長調の協和音となってフィナーレを迎えたという印象を与える。 憂いに満ちた短調の「晩秋」が、力強い長調の調べをもつ「鶯の歌」へと変貌したこと、当然の事ながら、4年間の間に語り手である東條自身が変わったと言うことを意味するだろう。

旧い方の作品では、少女の子供らしい信仰の世界は、作者にとってはまだ疎遠なものである。いうなればおとぎ話の世界を少女に物語る役割を自ら演じているのであり、そういう自己を東條は「肩の上の少女の聲にしみじみと自省す はんぎやくの虚心」という言葉で描いている。少女に語って聞かせた世界は、カタカナで表記されている。これは、暗に、それが仮想された世界であり、作者にとっては心底からは信じられないものであることを示している様だ。これに対して作者の自己自身の世界は平仮名で表記されている。そこには少女の物語と作者の現実との分離が表されている。物語の夢から覚めてみれば、現実の作者は「はんぎゃくの虚心」しかもちえない自己に直面せざるを得ない。そういう自己への「反省」こそがこの物語の主題であろう。

新しい物語からは、カタカナの表記が消えているが、それは物語る世界(信仰)と物語る作者の現実を隔てていた壁が突破されたことを意味している様だ。以前の物語行為に於いては単なる夢物語に過ぎなかったものが、ここでは作者の現実そのものとなり、物語られる世界こそを現実として肯定する「ラボニ!」という叫びが、語り手の意志、新しく獲得した信仰の世界において再生した作者自身の実存の表現になっている。

我々は、常に自己自身の過去を物語ることによって、その都度、自己が如何なる人間であるかを確認する。そしてそういう自己確認-最近の物語論ではnarrative self-identityと言うことが多くなったが-こそが、本質的に時間的な存在である我々自身のありかたを示すものなのである。

「自覚とは自己が自己に於いて自己を映すことである」とは西田幾多郎の言葉であるが、その自己は、實は、その都度、自らのそれまでの経験を集約統合し、それまでに遭遇した他者との出逢いを含みつつ、自己同一を獲得する。我々の自己確認は、自己の世界を、その都度一なるものとして再組織化することを意味する。そして、物語という言語行為は、それ自身が創造行為であり、その都度、自己と世界を、読者という他者の前に、作品として与えるものであるといって良いだろう。

昭和16年の「山桜」3月号に載った「落葉林にて」という東條耿一の詩(文末脚注参照[iv])は、同じ年の「聲」一月号に載った手記「癩者の父」とあわせて読むべき作品だろう。

手記「癩者の父」を東條は次の言葉で結んでいる。

こちらに來て、私もカトリツクに復歸してみると、又老いた父母のことが氣になつてならない。恵まれなかつた生涯だけに、救霊の方法を是非講じてやらなければならぬと思つた。私は又父に對して長文の手紙をかいた。父からは何の返信もなかつた。私は重ねて手紙を書いた。その父も胃癌で今は重湯も飲めない。医師は既に餘命幾何もないと宣してゐる。若し神の存在が考へられず永生と云ふものが我々に約束されてゐないとしたら、私は父を思ふに忍びないであらう。私は主の御前に額づいて祈るばかりである。それだけが私に與へられた唯一の道であり孝心である。

かつて父親から剃刀を渡され自害することを勧められたこと、また復生病院へ行く途中、この父親と心中したかもしれないというようなことなど、想像を絶するが如き状況を生きてきた父と子の姿が「癩者の父」では、ありしままに綴られている。

東條自身の「親不孝」を云う以前に、子供を殺して自害したかも知れないと云う点では、父もまた息子に対する殺人未遂の罪をまぬかれない、そういう極限的な状況を嘗て共有した父と子なのである。その父のことを、東條は、昭和16年以前では殆ど作品に於いて言及していない。しかし、その父が胃癌に苦しんでいるという報せを聴き、自分自身もまた死期を予感しつつあった東條は、その父に対する情念を、この詩では、誰に憚ることもなく吐露している。

胃癌に苦しみ「心むなしくやみたまふ」父に対して、救いの手を差しのべることが出来ない自分を、「親不孝者」として詰ること、そのような自責の念をぶちまけることこそが彼にとっては、父親に対する愛情の表現であったのであろうか。

そのかぎりない悔恨が、落葉のなかに埋もれていく父の幻影として、あるいは落葉林を吹きすさぶ風のなかに聴きとめた呻吟する父の声によって示されている。「癩者の父」の末尾に置かれた短歌二首は、この執拗な幻影・幻聴を鎮める祈りの言葉のように思われる。

三人の癩者の父と生れまして心むなしく病みたまひけむ

ふたたびは生まれることなしうつし世に仕へる時よつひにあらぬかも

この歌を詠んだとき、東條は自分のみではなく、父の魂が遂に平安を得ていないこと、自分が何一つ父のためになることができぬうちに父がなくなることがもっとも気掛かりであった。この肉親の父への切々たる思いを抜きにして、「父なる神」と子の和解というテーマをもつ遺稿「訪問者」第二編は充分には理解できないのではないだろうか-そういう思いが私の心中を去らない。

次に東條耿一の遺稿集から「訪問者」という詩を取り上げよう。[v]

東條耿一は、「癩者の父」という自伝的回想と「落葉林にて」という詩の中で、実の父とのあいだの過酷な関係と心の葛藤を表現していたが、この遺稿「訪問者」の「父」は、「父なる神」である。

東條は、神山復生病院で受洗したが、退院後、カトリック信仰から離れ、文藝の創作のほうに生き甲斐を見出すようになる。北條民雄の葬儀後、カトリック教会に復帰したが、その時の心境をテーマにしたものが、この詩であろう。 この詩の中では、

吾今より汝が裡に住まむ

汝もまた吾が裡に住むべし

父よ、忝けなし

われ、何をもておん身に謝せむ

わが偽善なる書も、怯懦の椅子も

凡て炉に投げ入れむ

わが父よ、いざ寛ぎて、暖を取りませ

という箇所に注目したい。つまり、冬の寒い日の戸外で佇んでいた「父なる神」に暖をとってもらうために、自分が安逸を求めて坐っていた椅子と、自分がもっとも重んじていた過去の創作を炉にくべるという箇所である。

そこには、非キリスト教的な文学と訣別して、信仰の道を一筋に歩もうとする彼の決意があった。妹の津田せつ子によれば、実際に東條は自分の未公開の詩作品を焼いてしまったという。そのために、彼の遺稿には、この訪問者以外の詩が残っていない。

この詩では、東條自身の「父なる神」との和解が、東條を訪れた訪問者のイメージを借りて詠われるが、それは同時に地上に於いて「三人の癩者の父」として辛酸をなめつくした肉身の父のイメージを借りて表現されているようだ。嘗て父に対して門を閉ざした子は、信仰に目覚めぬ一人の人間の姿でもあるが、それと同時に、肉親の父を拒絶した東條自身でもあったろう。凩の吹き荒ぶなか戸外で佇む父、「久しく凩の門辺に佇ちて、汝を呼ぶことしきりなれば、吾が手足いたく冷えたり」と語る父は、なんと「落葉林にて」の父と似ていることだろうか。

父なる神との和解は、「父よ、われをしてこの歓喜の裡に死なしめよ/父よ、われをしてこの希望の裡に生かしめよ」という言葉で示されているが、父なる神との和解の祈りが、同時に、それを通して、肉身の父との和解と救済への祈りになっているように感ぜられる。

アッシジの聖フランシスの「平和の祈り」には、

我等は、与えるが故に受け、ゆるすが故にゆるされ、

おのが身を捨てて死するが故に、永遠の生命を得る

という言葉がある。これは、カトリック教会、とくにフランシスコ会の教会ではミサの後でよく唱える祈りであるが、「死するが故に永遠の生命を得る」とは、ヨハネ伝の「一粒の麥」の譬えとおなじく、新約聖書の核心にあるメッセージである。

東條耿一の昭和17年7月の「山桜」に掲載された「病床閑日」という詩を最後にとりあげよう。東條は同年9月4日に亡くなっているから、遺稿「訪問者」を別にすれば、これが東條の最後の詩であるといってもよいかも知れない。

病床閑日

私はけふ 晝のひと時を

庭の芝生に下りてみた

陽はさんさんとそゝぎ 近くの樹立に松蝉が鳴いてゐた

私は緑のやは草を踏みながら 踏みながら

そのやはらかな感觸を愛しんだ

不思議なほど 妖しいほど 私の心にときめくもの

一体この驚きは何だらう

思へ寝台の上にはやも幾旬――

もうふたたび踏むことはあるまいと思つてゐた

この草 この緑 この大地

私の心は生まれたばかりの仔羊のやうに新しい耳を立てる

新しい眼を瞠る そうして私は

私の心に流れ入る一つの聲をはつきり聞いた

それは私を超え 自然を超えた

暖いもの 美しいもの

ああそれは私のいのち いのちの歌

(「山桜」昭和17年7月号)

私は、この詩の最後に出てくる、「いのちの歌」という言葉に撃たれた。これこそ、かつて北條民雄が「いのちの友」と呼んだ東條耿一の作品の精神をもっともよく表すものではないだろうか。

東條はこの詩が発表されてから二ヶ月後に亡くなったが、結核性の腹膜炎を併発し、非常に体調が悪い時期であった。この詩は、そういう苦しい病床の中で、比較的、病が小康状態であったときに詠まれたものである。

この詩で、「新しい眼を瞠る」という箇所に注目したい。作者は、もはや「古い眼」で外なる自然を見ているのではない。そこで「私を超え、自然を超えた」声、鳥たちの囀りを聴いていると、それは、もはや「束の間の消えゆくもの」としてではなく、「永遠のいのち」として、そして同時に「私のいのち」として聴かれている。「この草 この緑 この大地」は、この世のものであるが、そこにおいて、「永遠なるもの」が先取されているような、そういう響きがある。

アッシジのフランシスの平和の祈りには、様々なバージョンがあるが、あるバージョンでは「永遠の生命を得る」ではなく「永遠の生命に目覚める」となっている。眠りから覚めて、新しい眼を瞠るとき、どういう情景が見え、どのような聲がきこえるのか。それは決してまだ訪れない未来のこととしてのみ語られているのではない。そういう未来は、必ず訪れるべきものとして、病床の中にいる東條の「新しい眼」において、直接に経験されている-そういう強い印象をこの詩は読むものに与えるのである。

最後に、 東條耿一の遺稿「癩者の改心」を取り上げよう。 全生園のハンセン病図書館が閉鎖され、その書籍をハンセン病資料館に移転することが自治会によって決定されたとき、 私は、図書館の利用者の一人として、旧い書籍の整理の手伝いをしていた。そのおりに偶然、 カトリッ ク愛徳会の旧いガリ版刷りの園誌「いづみ」のなかに、 この東條耿一の遺稿を発見したのである。

この遺稿の内容は、「癩者の父」 にはじまる東條耿一の手記と並んで、 彼の最晩年の心境を伝える貴重なものであっ た。当時のカトリック教会の聖務日課の祈りが引用を中心に配して、東條は死を前にして、「改心」した自己自身について次のように語っている。

主の御胸によりかかりて

福音のきよき流れを、主の

御胸の聖き泉より飲みぬ、かくて

神の御言葉の恩寵を全世界にそそぎいだせり。

(福音史家聖ヨハネの聖務日課の答唱)

私は苦痛の重荷を感ずると何時も、ヨブ記を繙くことにしています。 これはヨブ記に自己の苦しみを紛らせる為でなく、 ヨブの如く苦しみを愛したいが為であります。 ヨブが神の試みに逢ってサタン の手に渡され、 その持物、 羊、 駱駝、 馬、 夥しい 僕(しもべ)等をことごとくサタンの手により奪われ、家は覆され、身は癩になって了い、かくして激しい苦杯を舐め、惨苦のどん底に突き落されたのでありますが、 ヨブはなお天を仰ぎ地に伏してエホバの御名は讃むべ きかなと神に光栄を帰しています。 惜しみなく奪う神の愛をヨブははっきりと知っていたに違いありません。

私は基督教的苦しみの忍従が限りなき喜びであり愛の勝利への転換であることを述べましたが、 私の貧しい言がどれだけあなたの心を掴み得たかと思うと甚だ心淋しさを覚えます。 私は己に苦しみを望みませんが与えられる苦痛は神の愛として肯定し、 喜んで力の限り愛したいと思います。 苦痛を愛の忍従に転嫁してヨブの如く生きたいと思います。 惜しみなく恩恵を奪われた者のみ、よく真に神の愛を感ずる事が出来るでしょう。 苦痛を愛の忍従に転嫁してヨブの如く生きたいと思います。

私を癩者に選び給いし神は讃むべきかな。

この最後の言葉、「私を癩者に選び給いし神は讃むべきかな」は、 東條耿一が我々に残してくれた作品集の最後の言葉となった。それはきわめて重い言葉である。いまの読者は、このような東條の言葉をどううけとめるであろうか。「癩」という言葉すら差別語として禁句となり、 聖書の翻訳でもそれを「重い皮膚病」 と置き換えるようになってはいるが、今回出版された東條耿一作品集では、 現在の基準では差別語として使われない 言葉であっても、東條が使った言葉をそのまま収録したのである。

いうまでもなく「癩病」 を「ハンセン病」と言い換えるようになったのは、この病が治癒可能な病気となっ たことを一般の人々に告知徹底するという啓蒙的な意味があった。「不治の業病」 というイメージの固着した「癩病」 という言葉を使用禁止にし、 ハンセン病と言い換えることは、 病の意味づけを変更し、 偏見を打破する必要から積極的に推し進められたのである。 それは時代の要請であったし、 また社会復帰者を支援するとい う意味からも当然のことであった。

しかし、 文学や宗教が問題となっているときには、 機械的に言葉の置き換えを行うことによっ て失われるものも多い。 とくにこの病に苦しんできた旧い 世代の回復者の中には、 自分の罹患した病気が「重い皮膚病」と呼ばれることに納得できない ひとも居るのである。 また、 ヨブ記の主人公のかかっ た病気は、 医学的に考えるならば、現在我々が理解してい るとおりの「ハンセン病」ではなかったかもしれない 。 しかし、その病は歴史的に「ハンセン病」 として理解されてきたことは事実であるし、 東條自身もそのように読んでいたのである。 大事なことは、 ヨブの受難の意味であり、 その医学的な病名が何であったかということではない 。

東條耿一は、「癩者」という差別と偏見に充ち満ちた言葉を忌避せずに、 それを全面的に引き受けた上で、その世間的な意味を宗教的に転換して、神の讃美と感謝の祈りとしている。 これ以上の回心があるだろうか。 「癩者の改心」 は、時代を超えて読者に宛てられた、 東條耿一の内面を吐露した書簡なのである。

自己物語と救済ー明石海人、北條民雄、東條耿一の生と死(脚注)

脚注

[1] 「日本のハンセン病問題」は日本人の韓国と台湾に対する戦中戦後の責任問題も含むということは注意されるべきである。

[2] ここに云う「カトリック」とは、使徒信条に云う「普遍の教会」であって、ローマン・カトリックとか「聖公会」のような特殊な教団に限定されない。信仰告白は、「私は信じる」と述べるものなのであって、決して「我々は信じる」ではない。常に「一人称単数」で宣言するところに、信仰宣言ないし信仰告白(Credo=I believe)の特徴がある。それは、組織のメンバーとしての「我々」の中に個の主体性を埋没させることではなく、あくまでも「一個人に徹する」ことを通じて、「普遍の教会」を信じることを「公に」宣言するのである。

[3] 昭和10年代の療養所の検閲、また、一般の文壇に於ける検閲がどのようなものであるかは、戦後になってから北條民雄全集が再刊されたときに、川端康成が公開したつぎのような療養所の「検閲係」からの書状に示されている。

「謹啓愈々御清栄の段奉賀上候陳者毎度本院収容患者に対して種々と御懇篤なる御指導を賜り誠に有難く御礼申上候。扱て先日来故北條民雄の遺稿に関して之が検閲方を光岡良二より申出有之侯。依て慎重なる検閲の結果、只今御手許へ御送附申上候二編は本院の統制上之が発表せられるは甚だ面白からざる事と存ぜられ候実は故北條民雄の旧友よりの懇望も有之一応右の二編の遺稿を御送附申上候条、何卒御高覧の上は御迷惑ながら御返却被下度伏御依頼申上侯

全生病院検閲係 昭和十二年十二月三十一日 川端康成殿」

[4] 近現代日本ハンセン病問題資料集成(藤野豊編・解説 2002.6- 不二出版)戦前篇第5―6巻参照

[5] 当時の愛生園は、定員過剰のため、12.5疊の部屋に平均して8名から10名の者が雑居生活をしていた。園内作業の賃金は、定員分の経常費から捻出していたため、定員過剰に伴い園内作業賃も切りつめられた。長島事件とは、患者たちが結束して「待遇改善、作業慰労金の値上げ、患者自治会の結成、職員総辞職」を掲げ、作業をボイコットした事件である。この患者作業ボイコットは、昭和11年8月13日に始まり、岡山県の特高課長の仲介で、8月28日に中止された。

[6] 津田せつ子(渡辺立子)曼珠沙華より「北條さんの思出」(昭和56年私家版)

[7] 「人間北條民雄」『医事公論』特輯 昭和14年3月18日

[8] 真筆版北條民雄日記 昭和12年 「柊の垣にかこまれて」(山下道輔・荒井裕樹編集 平成16年6月)による。

[9] 伏せ字(天皇)

[10] 伏せ字(偶像)

[11] 伏せ字(偶像)

[12] 伏せ字(マルキシズム)

文末脚注

本文で言及した萩原朔太郎の詩とともに、東條耿一のいくつかの詩を文末脚注としてここに補足する。なお東條耿一の全作品は

https://tourikadan.com/yutaka_tanaka/tojo/tojo_index.htm

で閲覧できる。

ここでは、本文で引用した作品を注釈で紹介したい。

[i] 樹々ら悩みぬ

―北條民雄に贈る-

東條耿一

月に攀ぢよ

月に攀ぢよ

樹樹ら 悲しげに 身を顫はせて呟きぬ

蒼夜なり

微塵の曇りなし

圓やかに 虔しく 鋭く冴え

唯ひとり 高く在せり

月に攀ぢよ

月に攀ぢよ

樹樹ら 手をとり 額をあつめ

あらはになりて 身を顫ふ

されど地面にどっしりと根は張り

地面はどっしりと足を捉へ

(悲しきか)

(悲し)

(苦しきか)

(苦し)

樹樹らの悩み 地に満ちぬ

彼等はてもなく 呼び應ふ

ああ月に攀ぢよ

月に攀ぢよ

樹樹ら 翔け昇らんとて

翔け昇らんとて 激しく身悶ゆれど

地面にどつしりと根は張り

地面はどつしりと足を捉へ

(昭和十二年 「四季」 十一月号)

[ii] 閑雅な食慾

萩原朔太郎

松林の中を歩いて

あかるい氣分の珈琲店かふぇえをみた。

遠く市街を離れたところで

だれも訪づれてくるひとさへなく

林間の かくされた 追憶の夢の中の珈琲店である。

をとめは戀戀の羞をふくんで

あけぼののやうに爽快な 別製の皿を運んでくる仕組

私はゆつたりとふほふくを取って

おむれつ ふらいの類を喰べた。

空には白い雲が浮んで

たいそう閑雅な食慾である

===================

閑雅な食欲

東條耿一

食卓の上に朝日が流れてゐる

どこかで木魚の音がする

読経の聲も微かに聞える

わたくしは食卓の前に

平らな胡座をくんで

暫くはホータイの白い

八ツ手の葉のやうな自分の手をながめる

いつの間にこんなに曲つてしまつたらう

何か不思議な物でも見る心地である

わたくしはその指に

器用に肉又(フォーク)をつかませる

扨て、と云つた恰好で

食卓の上に眼をそそぐ

今朝の汁の実は茗荷かな

それとも千六本かな

わたくしはまづ野菜のスープをすする

それから色の良いおしん香をつまむ

熱い湯気のほくほく立ちのぼる

麦のご飯を頬ばりこむ

粒数にして今のひと口は

どのくらゐあつたらうかと考える

わたくしは療養を全たうした

友のことを考へる

療養を全たうしようとしてゐる

自分の行末について考へる

生きることは何がなし

嬉しいことだと考へる

死ぬことは生きることだと考へる

食事が済んだら故郷の母へ

手紙を書かうと考へる

考へながらもわたくしの肉又は

まんべんなく食物の上を歩きまわる

「有り難う」とわたくしは心の中で呟く

誰にともなくおろがみたい気持ちで・・・・

九月某日

(昭和十五年「山桜」二月号)

[iii] 晩秋

東條耿一

芒のさ揺れ 赤松の幹の光 静かな疎林のほとりからこころに沁みいる アンジェラスの鐘―

―小父チャン 天ニモオ家ガアルンデシヨ

アレハ迷子ニナラナイヤウニ 天ノオ家デ鳴ラスノネ 天ノオ家ハホントノオ家ネ アソコニハ オ父サンヤ オ母サンモ ミンナヰルンデシヨ アタイハヤク行キタイナ ミンナハ天ノオ家 知ラナイノ?

―ミンナハ遊ブコトバカリ知ツテヰテ ホントノオ家ヘ帰ルノヲ 忘レテシマツタ オバカサン イケナイネ・・・・

―ヂヤア 小父チヤンハ?

―アア小父チヤンモ忘レテヰタヨ コレカラハハルチヤント 仲良ク帰ラウネ

―ミンナトンボニナツテ帰ルノネ ステキ ステキ

止んでまた鳴りつぐ 鐘の音の 枯野は寂し

ああ肩の上の少女の聲に

しみじみと自省す はんぎやくの虚心・・・・・。

(昭和十二年「山桜」十月号)

この物語は、4年後に、手記「鶯の歌」(「聲」昭和16年6月号)に於いて、もういちど語り直され、次の様な作品に変貌している。

鶯の歌

東條耿一

夕食後、縁先で萬年青の葉を洗つてゐると、小父さん、と三郎君がやつてきた。

三郎君は今年七つの癩者の孤児である。入院してまだ半年にみたないが父親は十年ほど前に入院し、盲で咽喉を切開し、つい先頃重病室で死んだ。三郎が入院してまもない或日収容病室の付添夫をしてゐる友がつれてきた時、梨かなにかを與へたのが縁で、私と三郎はすつかり仲良しになり、それから少年は毎日のやうに來て、食事も一緒にするやうになつた。三郎は額にちょつぴり赤斑紋があるきりだが、繃帯だらけの私を少しも嫌はず平氣で抱きついたり、肩車に乗つたりした。

私は水筆を捨てて早速三郎君とつれだつて散歩にでかけた。垣ぞひの道まで來ると、私は少年を肩車にのせた。

「望郷臺に登らうよ。だけど、あたいを肩車にのせて、小父さん登れるかい。小父さんはのつぽだけど、ひよろひよろしてゐるからな」

少年は頭の上から私の顔を覗き込むやうにして云ふ。私は桃畑を突切り、椎の並木を望郷臺へ向つた。

「さあ、小父さん、しつかりしつかり」

爪先き上りの細道を喘ぎ喘ぎ登る私に、少年は足をばたばたさせながら云ふ。どうやら頂上に出た私は思はずほつと大きく息をした。冷い風が汗ばんだ肌に快い。一望に開けた眼界を見、少年はバンザーイと叫んだ。私の眼には近くの寮舎の屋根だけが朧に見えた。遠く夕陽がもえ、あたりには早や黄昏の色が立ちこめてゐた。折柄ベトレヘムの園で打鳴らすアンジェラスの鐘が冴々と大空に響き渡つた。

「サブちやん、一寸の間静かにしてゐるんだよ」

と私は十字を印した。少年は祈が濟むまでおとなしくしてゐた。

「小父さん、今の鐘は何處で鳴らすの」「あれかい、天のお家で鳴らすのさ」

「天にもお家があるの」「あるとも、とても良い所で、綺麗なお國さ、良い人ばかりゆけるところさ。サブちやんも行きたいかい」

「うん何時ゆくの」

「死んでからさ」

「ぢや、つまんないなあ」

「つまんなくないさ、サブちやんは死んでから本當のサブちやんになれるんだよ。それに天のお家には、サブちやんのお父さんやお母さんもゐるんだよ」

「みんな天のお家知つてるの、正ちやんや牧ちやんは?」

「忘れてしまつたお馬鹿さん」

「あたい家に帰つたら天のお家のこと正ちやんや牧ちやんに知らせてあげよう」

さういつて少年は暫く黙つてゐたが、小父さんと又言つた。

「天のお家はあの赤いところ?」

少年は眞赤に燃えた夕雲を指して見せた。そして私が肯くと、肩の上に立上がるやうにしてバンザーイと叫んだ。私も大きく胸を張つて「ラボニ」と叫んだ。

落葉林にて

東條耿一

私はけふたそがれの落葉林を歩いた。粛條と雨が降ってゐた。

何か落し物でも探すやうに、私の心は虚ろであった。 何がかうも空しいのであらうか。

私は野良犬のやうに濡れて歩いた。幹々は雫に濡れて佇ち、落葉林の奥は深く暗かった。

とある窪地に、私は異様な物を見つけた。それは、頭と足とバラバラにされた、男の死體のやうであつた。私は思はず聲を立てるところであつた。

よく見ると、身體の半ばは落葉に埋もり、頭と足だけが僅かに覗いてゐる。病みこけた

皺くちやの顔と、粗れはてた二つの足と……。その時、瞑じられてゐた眼が開かれ、

白い眼がチラツと私を見た。

「アッ、父!!」と私は思はず叫んだ

「親不幸者、到頭來たか……。」

と父は呻くやうに眩いた。許して下さい、許して下さい、と私は叫びながら、父の首に抱きついた。父の首は蝋のやうに冷たかった。

それにしても、どうして父がこんな所に居るのであらうか、胃癌はどうなのであらうか、

その後の消息を私は知らないのだ。

「胃癌はどうですか、どうして斯んな所に居るのですか、さあ、私の所へ行きませう。」

私は確かに癩院の中を歩いてゐたのに、はて、一體此處は何處なのか、私は不思議でな

らなかった。

「お前達の不幸が、わしをこんなに苦しめるのだ。」と父はまた咳くやうに云った。私は

はやぼうぼうと泣き乍ら父に取縋つて、その身體を起さうとした。しかし、父の身體は石

のやうに重かった。

「落葉が重いのだ、落葉が重いのだ。」

と父がまた力なく叫んだ。

「少しの内、待ってゐて下さい。今直ぐに取除けてあけますから……。」

私はさう答へると、両手で落葉を掻きのけた。雨に濕つて、古い落葉は重かつた。

苔の馨りが私の鼻を掠めた。しかし、幾ら掻いても、後から後からと落葉が降り注いで、父の身體にはなかなかとどかない。私は次唐に疲れて來た。腕が痛くなり、息が切れた。私は悲しくなって、母を呼んだ、兄を呼んだ……。

どの位経つたのであらうか。

私は激しい疲勞のために、その揚に尻もちをついた。ぜいぜいと息か切れた。降り積る

落葉は見る見る父の顔も足も埋め盡して、からから佗しい音を立てた。

「噫、父よ、父よ……。」

日はとつぷりと暮れて、雨はさびさびと降つてゐた。

「親不孝者、親不孝者……。」

何處からか苦しげに呻く父の聲が、私の耳元に、風のやうに流れてゐた……。

(昭和16年 「山桜」三月号)

[v] 遺稿「訪問者」 第二編

東條耿一

吾子よ、吾なり、扉を開けよ

汝を地に産みし者来たれるなり

吾、はるばると尋ね来るに

汝、如何なれば斯く門を閉じたる

吾子よとく開けよ

外は暗く、凩はいよよ募れり

噫父なりしか

父なりしか、宥せかし

おん身と知らば速やかに開きしものを

噫何とてわが心かくは盲ひ、かくは聾せり

わが父よ、しまし待たれよ

わが裡はあまりに乏しく

わが住居あまりに暗し

いとせめて、おん身を迎ふ灯とな点さむ

これ吾子よ、何とて騒ぐ

吾が来たれるは

汝をして悲しませむとにはあらで

喜ばさむ為なり

吾が来れば

乏しくは富み、そが糧は充たされるべし

吾久しく凩の門辺に佇ちて

汝を呼ぶことしきりなれば

吾が手足いたく冷えたり

噫わが父よ、畏れ多し

われおん身が、わが門を叩き

われを求むを知り得たり

されど、われ怯懦にして、おん身を疎み

斯くは固く門を閉したり

噫おん身を悲しませし事如何ばかりぞや

われ如何にしてお宥しを乞はむ

さはれ、われは伏して、裡に愧づなり

わが父よ、いざ来たりませ

吾子よ、畏るゝ勿れ

非を知りて悔ゆるに何とて愧づる

夫れ、人の子の父、いかでその子を憎まむ

吾今より汝が裡に住まむ

汝もまた吾が裡に住むべし

父よ、忝けなし

われ、何をもておん身に謝せむ

わが偽善なる書も、怯懦の椅子も

凡て炉に投げ入れむ

わが父よ、いざ寛ぎて、暖を取りませ

われ囚人めしうどにして、怯懦の子、蝮の裔

おん身を凩の寒きに追ひて

噫如何ばかり苦しませしや

最愛の子よ、吾が膝に来よ

而して、汝が幼き時の眠りを睡れ

そは吾が睡り甘美あまければなり

われおん身を離し去らしめじ

わが貧しきを見そなはして

わが裡に住み給へば

われもまたおん身の裡に生きむ

噫永久とこしへに、われ、おん身の裡に生きむ

父よ、われをしてこの歓喜の裡に死なしめよ

父よ、われをしてこの希望の裡に生かしめよ

Travellers of Eternity & Poetics of Creativity 悠遠の旅人と造化の詩学

ー日本の藝道(連歌・俳諧・能楽・茶道を貫く一なるもの)に関する考察ー

田中 裕

引用-1 悠遠の旅人(Travellers of Eternity)─『奥の細道』(the narrow way of the interior)より

月日は百代の過客にして、行きかふ年も又旅人也。 舟の上に生涯をうかべ、 馬の口とらえて老い をむかふる物は、日ゞ旅にして、旅を栖とす。

The months and days are the travellers of eternity. The years that come and go are also voyagers. Those who float away their lives on ships or who grow old leading horses are forever journeying, and their homes are wherever their travels take them.

〇「悠遠」という語は、塩見弘子著「悠遠の人高山右近」から示唆された。彼女の高山右近のとらえかた「殉教とは死を望むことでも死に急ぐことでもなく悠遠のまなざしのなかに帰って行くことーただそれだけのことなのです」という言葉に共感したからである。

〇「百代の過客」を Travellers of Eternity と英訳したのはドナルド・キーンである。これは永遠に旅人を続けるという意味ではなく、永遠を時間において映す旅人という意味である。ちなみに「奥の細道」とは、単に奥州の旅行記であるという意味ではなく、旅をすることが内面の精神世界に還って行くという意味である。the narrow way of the interior と英訳したポイントもそこにある。細き道は、あたかも茶室の躙り口のごとく狭き門であるが、身分の高低、貧富の差別を越えて万人に平等に開かれた入り口である。

引用-2 造化の詩学(poetics of creativity)─『笈の小文』序文

百骸九竅の中に物有、かりに名付て風羅坊といふ。誠にうすものゝのかぜに破れやすからん事をいふにやあらむ。かれ狂句を好こと久し。終に生涯のはかりごとゝなす。ある時は倦で放擲せん事をおもひ、ある時はすゝむで人にかたむ事をほこり、是非胸中にたゝかふて、是が為に身安からず。しばらく身を立むことをねがへども、これが為にさへられ、暫ク學で愚を曉ン事をおもへども、是が為に破られ、つひに無能無藝にして只此一筋に繫る。

西行の和歌における、宋祇の連歌における、雪舟の繪における、利休の茶における、其貫道する物は一なり。しかも風雅におけるもの、造化にしたがひて四時を友とす。見る處花にあらずといふ事なし。おもふ所月にあらずといふ事なし。像花にあらざる時は夷狄にひとし。心花にあらざる時は鳥獣に類ス。夷狄を出、鳥獣を離れて、造化にしたがひ、造化にかへれとなり。

〇造化とは外的な存在として対象化された造物主ではない。それはむしろ我々自身の内なる世界に於いて働き、自己自身を刷新する創造作用(creativity)である。

引用ー3 他者との交わりー相互主体性の美学

「我々の自己の自覺と云ふのは、單に閉ぢられた自己自身の内に於て起るのではない。自覺は自己が自己を越えて他に對することによってのみ起るのである。我々が自覺すると云ふ時、自己は既に自己を越えて居るのである」(西田幾多郎「場所的論理と宗教的世界観」より)

序

自覚にとって「他者に対する」ことは必要不可欠である。場所的自覚―相互主体的な場における「自覚」―は本来的に関係的性格を持っている。それは近代人の個の内面に閉ざされた「自己意識」としての「自覚」から、「私と汝」という場への開けをもつ場所的「自覚」へという後期西田哲学の発展の相を示すものでもある。このような相互主体的な場に開かれた「場所的自覚」の実例として、連歌と俳諧の座というもののもつ性格を捉えることができる。

〇 現代詩と俳句における個性の位置

もし、詩が作者の個性に根ざす物であり、制作(ポイエーシス)が、個の内面にあるものを外化するという意味での表現であるとするならば、個性は作品として制作される 以前に既に存在するということになろう。詩を読解するということは、外からは窺い知 れぬ作者の内的な生を読者が感情移入によって理解するということになろう。ところが、藝術作品の表現は、そのように個の内面から外面への表現と言う方向性では なく、西田幾多郎がそうしたように「(表現的)一般者の自己限定即個と個の相互限定」という方向から見ることができる。俳諧や連歌のような座の文藝に於いては、個の閉ざされた内面を表現することではなく、言葉による制作の働きを相互主体的な場で遂行すること、「作られたものから作るものへ」と創造活動が展開することによって、一巻の作品が巻き上げられる。

藝術作品の制作を作者の個性の表現と見る見方を真っ向から否定した詩論として、T・ S エリオットの「伝統と個人の才能」がある。

「詩は情緒の解放ではなくて情緒からの脱却であり、個性の表現ではなく個人性から の脱却である。 当然のことであるが、個性と情緒を持っている人だけが、個人性と 情緒から脱却するとはどういう意味か分かるだろう」(「伝統と個人の才能」)

彼は、詩人の役割を科学者になぞらえて「藝術が科學の状態に近づくということは、この個性滅却の過程でいわれるのだ。そこで、私は細くひきのばした白金の一片を酸素と 無水亜硫酸のはいった容器にいれるときに起きる反応を考えて貰いたい。この類推によ って示唆が得られるだろう」とまで謂っているが、ここには若干の誤解があるように思う。藝術家の「個性滅却」というのは、藝術が科學の状態に近づくということではないであろう。科學は最初から科学者の個性とは関係がないという意味で、「没個性」的であって、そこでは、「感受の主体」は問題にならない。しかし、藝術作品の制作と鑑賞においては、まさしく、作者や鑑賞者の「主体性」が問題となる。客体の持つ通約可能な「類的普遍性」ではなく、客体的な類種の違いを越えた「主体的な普遍性」こそが、藝術作品の持ちうる普遍性である。藝術作品の批評においては科学者がやるような第三者(傍観者)的な藝術作品への関わりはありえない。 それでは、「没個性」の詩論が意味するところは何であるのか。おそらく、それは次のようなエリオットの文に真意を求めるべきであろう。

「芸術家の進歩というのは絶えず自己を犠牲にしていくこと、絶えず自己を滅却 していくことにある」

つまり、「非個性的である」ないし「没個性的である」という静的な状態ではなく、自己を犠牲にしていくこと、個性を滅却していくこと、その動的なプロセスが問題である。

エリオットの言う「個性滅却」の詩論というのは、より内容に即して考えるならば、「人格とか個人とかいうものは、経験に先立つ実体ではない」という立場から為される詩論である。彼は、もともと哲学専攻で、博士論文のテーマは、英国の形而上学者フランシス・ブラドレーに関する研究であった。ブラドレーの哲学は、主客未分の「今此処における直接経験、純粋な感情」からはじめて、絶対者に至るという点に特色がある。すなわち「個人よりも経験が先行する」ということ―これがポイントである。個性は経験することによって形成される、だから、そこでつくられた個性は、 つねにそれを越えるものに接することによって自己を越えていくものだ、という意味である。詩作も又、他の一切の経験と同じく、直接経験からスタートするのであるが、そこでいう直接経験というのは経験する主体がまず先に(実体として)存在して、それが 外界を直に経験するという意味ではなく、通常、我々が、人格なり個性を持った個体と して考えているものが、そこにおいては解体されるようなレベル(主客未分の経験)を意味する。だからこの経験を表すのにブラドレーは、感情(feeling)という言葉を使った。この文脈では「感情」 は「物」と化した個人の経験の殻を突き破る働きをする。したがって、エリオットの言わんとするところを「没個性」の詩論というだけでは十分とはいえないであろう。詩の制作に於いて個は否定されることに於いて肯定されるという逆対応的な側面があるからである。すなわち、ひとたび個が滅却された表現 的一般者の場においてこそ、掛け替えのない「個」が獲得され、表現されることを伴う ものでなければならない。彼の後年の作品「四重奏」に、

君がいない場所から、君がいる場所に達するためには自己陶酔なき道を行かねばならぬ

君の知らぬものに達するためには 無知の道という道を行かねばならぬ

君の持たぬものを持つためには 無所得の道を行かねばならぬ

君でないものに達するためには 君のいない道を通って行かねばならぬ[1]

というくだりがある。エリオットは仏教徒でもなければヒンズー教徒でもなく、あくまでもキリスト者の詩人であるが、これらの詩句には、そういう宗教上の差別を越えて訴えかけるものがある。 それと同時に、「無知」「無所得」の道を歩み通すことを指示する彼の詩作品自体のほうが、個性滅却の詩論のむかうべき方向性を示しているのでは ないか。

俳句が日本以外の文学に影響を与えた事例として、二〇世紀の英米の詩人たち、とくに イマジズムの詩人のケースがある。エリオットが第一次大戦後に発表した詩「荒地」を 制作するに際して、詩人としてアドバイスを与え、原案を添削したエズラ・パウンドは、「イマジズム」の詩人として知られているが、彼の詩論に日本の俳句が大いに影響したことは文学史上の興味ある事実である。イマジズムの詩の作法というのは

(1)瞬間のうちに知的・情緒的な複合体を提示する

(2)余計な説明をせずに、具体的な「事物」それ自体を明確に表現する。

(3)メトロノームのような因習的な韻律を排し、内容に即した自由な韻律で詠む。

の三つであるが、これは英国では、自由詩の運動の延長線上にあった。 説明抜きに二つのイメージを配合する無韻の短詩は、当時の人にとっては、非常に前衛 的な「詩の作法」であった。パウンドにとって

〇落花枝にかへるとみれば胡蝶かな

という守武の句は天啓のようなものであったという。落花という「死のイメージ」と、 上に向かって翻る胡蝶の「生のイメージ」の即物的な取り合わせが、イマジズムの詩法 の原点となったのである。俳句は日本では伝統的な定型詩のひとつであるが、それはイマジストの詩人たちには「前衛的な自由詩の作法」として受容されたことに注意したい。もともと俳諧は連歌と いう第一藝術の余技として生まれたものであったが、連歌とはちがって自由でとらわれ ない革新性をもっていたから、それはある意味で「自由詩」という性格を持っていた。 その俳諧の自由な精神が二〇世紀の英米の前衛的な詩の手法と結びついたのである。

〇 連歌とは何かー輪廻を突破する創造の時間

俳句とは元来は俳諧の発句である。そして俳諧を純正連歌にならぶ第一藝術としたのは 芭蕉であり、或る意味で、彼は連歌の伝統と俳諧の革新性を統合した人物である。したがって、俳句の起源もまた、連歌まで遡らせることができるであろう。(連歌と俳諧を合 わせて連句と呼ぶのは明治以後である)

連歌の歴史は、短連歌(短歌の上の句と下の句を二人の人が詠みあう) から鎖連歌への展開として語ることが出来る。

五七五+七七 で二人が短歌を共同製作して終わるのではなく五七五+七七にさらに五七五を続けて、交互に長句と短句を反復させ、百韻、三六韻と続けていくのが「鎖連歌」である。鎖連歌が藝術として成立するためには、第三の五七五がはじめの五七五の世界の繰り返しにならないことが必要不可欠であった。この考え方は、発句と第三の間だけでなく一般に、連続する三句の連なりにも適用された。

つまり→A→B→C→ と展開するときに、

Cの世界はAの世界から、あらゆる意味で徹底して離れることを求める。これが、連歌式目の中の「黄金律」とも言うべきもので、そこを抑えれば、連歌の他の約束事も自然に了解されよう。

Cの世界がAの世界の繰返しとなること(輪廻)は連歌俳諧の根本を支える美意識に反するのである。[2]

連歌の正式の形態である百韻は四楽章形式の交響曲になぞらえることができる。連歌の素材は俳句よりも広く、四季折々の花鳥諷詠のみならず、世態人情、恋、述懐、羈旅、藝能、神祇釈教など、およそ詩歌の扱いうるすべてにわたっている。百韻の中にそれらを万華鏡のように詠み込むことが必要である。しかしながら、それらを詠むにあたって、一定の秩序と調和が必要になるので、それを句数と去嫌の式目によって定められる。この連歌式目には日本人の伝統的な美意識が内在するコスモロジーとして興味深い点が多々あるが、それはあくまでも複数の作者が交互にそれぞれが主となり客となって句を詠みあうときの秩序を規制するもので、式目それ自身は良き連歌を制作するための必要条件であるに過ぎない。重要なことは、それぞれの句の間に存する「附合」の美学である。

〇 心敬『ささめごと』ー「幽玄」・「さび」・「孤心」の美学の源流

連歌の美的理想をもっとも体系的に述べたのは中世の芭蕉とも呼ばれる心敬である。彼の主著、『ささめごと』は、多くの点に於いて蕉風俳諧を先取りする議論がなされている。とくに

親句は教、疎句は禅、親句は有相、疎句は無相、親句は不了義、疎句は了義経。

というごとく、仏教哲学の用語を以て連歌の理念を述べている点に特色がある。

心敬の歌論では、「疎句附け」が連歌の醍醐味とされている。それは、禅問答に典型的に表されるような独特の対話的精神の発露であり、連歌の附合の呼吸を表現するものであった。

親句とは、客人の挨拶として投ぜられた発句に答える主人の脇のように、前句の内容に即して、それを補足しうち添える句を指す。これに対して、疎句とは、連歌の前句と付句との間に「切れ」(非連続性)があり、二つの句が独立自存しながらも深いレベルで響き合うことを意味している。連歌において即興性が重要であることは言うまでもないが、付句が前句に寄りかかり、意味の上で論理的につながるのではなく、また、「寄合」とよばれた語句の連想に頼るのではなく、その都度の作者によって見いだされた新しい世界を古い世界に対比させることを意味する。古い世界の繰り返しにとどまる付句は「付きすぎ」といって退けられる。そして、このような疎句付けを重んじる連歌の作法が、俳諧において芭蕉に受け継がれているのである。

〇幽玄

中世の日本の美学理念の一つは「幽玄」である。この言葉は、論者によって様々に意味が 変わるが、心敬の幽玄論を見てみよう。

心敬の幽玄論は、恋の歌ないし述懐の歌について云われている点に特徴がある。 彼はまず白楽天の「琵琶行」から左遷された官吏の真情を揚子江上に弾く琵琶の音色に たとえた詩文

「尋陽江にものの音やみ、月入りて後、このとき、声なき、声あるに優れたり」

を重視する。つまり耳に聞こえる琵琶の音色も哀れであるが、その音がかき消えて、 月も西の山に沈んだ沈黙の瞬間こそが、「声ある」さまにまさる、ということーここに幽玄の詩情の原点を見る。

もうひとつは同じ白楽天の恋の詩、長恨歌の一節

春風桃李花開日 秋雨梧桐葉落時

である。これは楊貴妃を追慕する詩であるが、この詩の風体を「幽玄躰」とよび、「歌・連歌 の恋の句などにも、この風体あらまほしくかな」と結んでいる。ここでは、恋の情念は、直接には詠まれていないが、それらは余情として、詩文の行間の沈黙の中に切々 と湛えられている。

心敬は恋の句と述懐の句をとくに重視し、四季の景物を読む花鳥諷詠の句の上に置いている。恋と述懐の句は、「胸の底より出づべきもの」であって、決して安直に詠むべきものでなく、他の句にまさって沈思しまた推敲することを薦めている。

〇さび

語りなばその淋しさやなからまし芭蕉に過ぐる夜の村雨

の一首をしめし「巫山仙女のかたち五湖の煙水の面影はことばにあらはるべからず」と 言ったのは心敬である。美の本質は、対象にあるのではなく、その背後の余情において暗示されるべき事―これが心敬の連歌の「さび」の美学の根本精神である。

「さび」の美学は、心敬以前にも俊成をはじめ様々な歌人が取り上げています。しかし、 それらは、文藝上の最高の理念を表すという位置づけを持っているわけではない。 そういう高い位置をもつに至ったのは心敬の連歌論をおいて他にはない。

このみちはひとえに余情・幽玄の心・姿を宗として、言い残し ことわり無き所に幽玄・感情は侍るべしとなり。歌にも不明体 とて、面影ばかりを詠ずる、いみじき至極のこととなり。

このような余情・幽玄の美の理念を作品に実現するためには、できる限り言葉をすくなくし、言外に深き余情を湛えさせねばならない。このような連歌に於ける至極の境地をさして、心敬は「ひえ・さび・やせ」という語を用いた。

昔、歌仙にある人のこの道をば如何やうに修行し侍るべきぞ と尋ね侍れば、「枯野の薄、有明の月」と答え侍りしと也。 これは言わぬところに心をかけ、ひえさびたる方を悟り知れ と也。境に入りはてたる好士の風雅は、この面影のみなる べし。

ここで心敬の言う「ひえ、さびたる」句を重んじる精神こそは、談林風の派手な俳諧か ら一転して、「誠の俳諧」を求めた芭蕉の「さび、しをり」の美学の源流にほかならない。

〇孤心

連歌は「連衆心」がなければ巻くことができない。しかし、そのような付合のなかで、 我々は、それぞれが単独者であるという自覺を持つことが必要である。そういう「孤心」 を表明する心敬の付句をあげよう。

「我が心たれに語らむ秋の空」という句に

「荻にゆふかぜ雲にかりがね」 心敬

「荻には夕風」、「雲には雁」がいて、秋の寂しさの中でもたがいにその心をふれあうこともできようが、この私には自らの心を語るべき相手ももうなくなってしまった、という意味が含まれている。[3]

〇時雨の発句

応仁の頃、世のみだれ侍りしとき、あづまに下りてつかうまつりける(新撰菟玖波集)

雲は猶さだめある世の時雨かな 心敬

おもふ事侍りしころ同じ心を(老葉)

世にふるもさらに時雨のやどりかな 宗祇

興のうちにして俄に感ずることあり、ふたたび宗祇の時雨ならでも、かりのやどりに袂をうるほして、みづから笠のうちに書きつけ侍る(渋笠銘)

世にふるはさらに宗祇のやどり哉 芭蕉

宗祇と芭蕉の句はよく知られているが、そのルーツは心敬にある。宗祇の句は明らかに心敬を意識して作っており、芭蕉の句が宗祇の時雨の句を借りたことは明かである。心敬の句には応仁の乱を生きた作者の息づかいが聞こえます。雲は定めなきものであるが、その雲でさえ「定めある」と思わせるような乱世を「時雨」によって象徴した作品である。

〇ありふれたものの詩情

「名も知らぬ小草花さく川辺かな」 といふ発句に

「しばふがくれの秋のさは水 心敬 」

発句の作者は蜷川親当で、後世の芭蕉の

「よく見れば薺花さく垣根かな」

を想起させる句である。こういう句を見ると、心敬の一座した百韻で読まれた連歌と芭蕉の俳諧の風雅の精神との近さが実感できるであろう。

心敬の脇は、名もなき小草の花の「かそけき」有様を、秋の沢水の「冷え冷えと清みた」風情をもってつけた句です。「しばふがくれの」水は、その身にしみるような清冽さを表には見せない。しかし、このような発句と脇の呼応の中に、心敬は「月花の名句」 に勝る詩情を見いだしていたに違いない。

芭蕉の俳諧における重要な特質の一つは、その附合が従来の附物・心附にとどまらず、いわゆる匂附を根本としたところにある。一句の独立性と二句の連関性とは矛盾する要求であるが、この矛盾を創作の原理に転じたところに連歌の疎句付けの妙味があった。

「附心は薄月夜に梅の匂へるがごとくあるべし」

という芭蕉の言葉がある。彼によると

「秋よりのちの朝顔のいろ」(短句)

に対して、

「例ならぬ身はすさまじき乱れ髪」(長句)

と続ける「附心」が、匂づけである。(俳諧芭蕉談)

まず、「季節遅れの朝顔の花」の余情を尋ねる。その情は、いつか時を過ぎてなお微かに色香をたもっている女性の姿を彷彿とさせる。この余情を形に表して、「例ならぬ身はすさまじき乱れ髪」と続ける。つまり、「朝顔のいろ」は純然たる叙景であるが、それがある人物の姿となって現れる。これは、「風姿」→「風情」への転調と言って良いだろう。朝顔が前句にあるからといって、朝顔にゆかりのある「物」で付けたのでは「物付け」となり、情趣に乏しい。前句の余情に付けるから「匂づけ」であるが、「匂」は、その物ではなく、その「物の影」である。

ところで、「物の影」に付けるのではなくて、これが「物語」の影につける場合は、「面影(俤)づけ」といわれる。芭蕉の俳諧の場合、中国と日本の詩歌の古典―源氏物語、李白・杜甫、白楽天などの漢詩など―が、やはり下敷きになっている。そして、それらが、同時代の生きた俳諧の言葉で語られている。「面影づけ」のばあい、その句は背景を為している古典を知らない人が読んでも、情趣のあるものであることが要求される。つまり、引用であることを知らなければ理解できない句はあまり洗練されていない付け方である。

〇 蕉風俳諧の新しみと創造性

芭蕉の門下では、一般に「等類の句」「同巣の句」は、避けるべきことが言われる。

イ.樫の木の花にかまはぬ姿かな 芭蕉

ロ.桐の木の風にかまはぬ落葉かな 凡兆

「去来抄」によると、其角はロがイの「等類の句」であると非難したとのこと。

これに対して、凡兆は、言葉遣いは似ているけれども、句の意味内容が全然違うから「等類の句」ではないと反論した。去来の考えでは、句の主題は全然違うけれども、言葉遣いが類似しているのでロはイの「同巣の句」であると評した。つまり

「等類の句」=同じ趣向、おなじ内容の句

「同巣の句」=同じ言葉遣いの句

である。去来によると、「同巣の句」を作るのは容易安直すぎるのが問題である。「同巣の句」を詠んだとしても、それは詠み手にとって、すこしも「手柄にはならぬ」と云う。このように蕉門では、「等類の句」や「同巣の句」は、原則として避けるべきであるが、場合によっては、もとの句よりも優れた「等類の句」や、もとの句にない新しい内容を感じさせる「同巣の句」が出きる場合がある――そういうときに限って、例外的に許容された。

芭蕉自身は、たとえ自分自身の作品であっても、過去の作例と「等類」あるいは「同巣」の句を作ることを極力避けようとしたことが良く知られている。

「清滝や浪にちりなき夏の月」

という辞世の句が

「白菊の目にたててみる塵もなし」と「等類」の句となるがゆえにこれを案じ変えて

「清滝や波に散り込む青松葉」

としたことなど、「去来抄」にある通りである。

芭蕉の「俳諧の誠」は、過去を乗り越える「あたらしみ」が生命であるので、自分自身の過去ですら模倣を許さないのである。

更に芭蕉が、自らの辞世の句が過去の自作と「等類の句」となることを嫌った理由として、「誠の俳諧」をたしなむものに固有の美意識があったことがあげられる。誠の俳諧は連歌とおなじく、一巻の中に類似した発想が繰り返されることを「輪廻」や「観音開き」と言って最も嫌う。同じ趣向の反復は輪廻から解脱すべき自由なる精神にふさわしくないのである。その自由は過去からの自由であり、つねに「新しみ」をもとめて未来に賭ける創造者の自由であった。「此みちに古人なし」「我はただ来者を恐る」(三冊子)という芭蕉の言葉はかかる意味に理解されるべきであろう。

〇「匂ひ」の美学

芭蕉の俳諧の根本精神を表す言葉として「匂ひ」を取り上げよう。

「附心は薄月夜に梅の匂へるが如くあるべし」(祖翁口訣)

薄月夜とは、雲などに遮られてぼんやりと月が見える様。くまなく見える月ではない。 この美学は、心敬のいう幽玄の美学の系譜に属する。あらわなもの、明るすぎるものは、 読者の想像力を働かせる余地がないが故に詩情を喚起しない。「薄月夜の梅の匂ひ」のご とく、かすかなるものほど、ほのかなるもののなかに隠れている美を象徴することーここに蕉風美学の出発点がある。「匂ひ」とはそれをあらわす独特の用語である。

「匂ひ」という言葉は、風雅の「風」と縁のある言葉である。風は、多くの言語では「霊」 的なもの(インスピレーション)と同義であり、それ自体は言語で記しがたいものであるが、藝術や宗教の生命を象徴する。その風が「雅(みやび)」であって「俗」でないことを要求するのは「風雅」という言葉である。芭蕉晩年の弟子の一人である惟然から、風雅とはどういうものかと尋ねられた芭蕉は、「句に残して俤にたつ」ことだと云っている。(一葉集遺語)

「句に残す」とは、句のなかで言い残して、却ってその「おもかげ」にたつことが風雅だというのである。従って、蕉風俳諧では、「言い尽くす」こと「言い畢ほす」ことが嫌われた。たとえば

「下伏につかみわけばや糸桜」

という句を去来が「糸桜の十分に咲きたる形容よく言ひ畢ほせたるにあらずや」と賞賛したのに対して、芭蕉は、

「言ひ畢ほせて何かある」

と答えたという。去来はそのとき初めて肝に銘じて「発句になるべきこととなるまじきこと」を知ったと回想している。

「匂ひ」は、しかしながら、発句のような短詩を成立させる技巧と見るべきではない。技巧のような作為は、言うなれば「臭い」のであって、こころの風光を漂わせる自然なる「匂ひ」とは正反対のものだからである。

「附といふ筋は匂、ひびき、面影、移り、推量などと形なきより起るところなり、心通ぜざれば及び難き処なり」(三冊子)

それでは、匂附の実例としてどんな附合があるのかを見てみよう。鬼貫が幻住庵の 芭蕉のもとを訊ねたときの歌仙、「夏木立」の巻から例を引く。

「うすうすと色を見せたる村もみじ 芭蕉」

に対して、どういう付けがよいのか。その場では、次の四句がでたが、どれも芭蕉によって却下された。

一 下手も上手も染屋してゐる

二 田を刈りあげて馬曳いてゆく

三 田を刈りあげてからす鳴くなり

四 よめりの沙汰もありて恥かし

最後に

「御前がよいと松風の吹く 丈草」

という付けが出たときに、はじめて芭蕉は印可したという。芭蕉の門弟達が、この附合 を「匂ひ」付けと呼んだことは、俳諧芭蕉談のつぎの言葉に明らかである。

「御前がよいと云う松風は、うすうすと色を見せたる匂ひを受けて句となる。心も転じ、 句も転じ、しまこその力をとどめず、これを「にほひ附」といふ。」

[1] In order to arrive there,

To arrive where you are, to get from where you are not,

you must go by a way wherein there is no ecstasy.

In order to arrive at what you do not know

you must go by a way which is the way of ignorance.

In order to possess what you do not possess

you must go by the way of dispossession.

In order to arrive at what you are not

you must go through the way in which you are not.

[2]この黄金律に反する典型的事例が「観音開き」である。観音様を安置している厨子は扉を開けると左右対称になっている。そこで、中の句を挟んで、前句とつけ句が同じ姿をしているもの、同じ趣向になっているものを「観音開き」という。「観音開き」あるいは一般に「輪廻」となる連なりは、連歌俳諧の伝統の中ではもっとも嫌われたものであった。

[3] 「この秋は何で年よる雲に鳥」という芭蕉の発句と通底する心情が詠まれているといえよう。

二つの異なる世界(カトリックの精神世界と武士道の世界)を生きた細川ガラシアは、これまで、多くの小説や演劇で取り上げられました。たとえば、1668年に儒者の黒沢宏忠が出版した「本朝烈女伝」では、夫の名誉のために殉死した「烈女(忠義の心をもつ気丈な女性)」として「細川忠興孺人(高貴な夫人)」が絶賛されています。ただし「天草の乱」以後に書かれたこの史伝では、彼女がキリシタンであったことは全く無視されていました。 同時代のヨーロッパでも、イエズス会の宣教師達の書翰をもとにして、ガラシアの毅然たる信仰を称賛する史伝が多く書かれました。とくにコリネリウス・ハザードの教会史(1678)では「丹後の王妃の改宗とそのキリスト教的美徳」が物語られ、それをもとにして、1698年に、ヨハン・バプティスト・アドルフ脚本、ヨハン・ベルンハルト・シュタウト作曲の音楽劇「Mulier Fortis (勇敢な婦人)」が、ウイーンのイエズス会高等学院の劇場で、皇帝レオポルド一世とその家族の前で上演されました。 この楽劇では、ガラシアは「殉死(自殺)」したのではなく、キリスト教信仰を貫き「殉教した王妃」として描かれています。つまり朱子学で称賛された「烈女(夫に忠節を尽くし殉死した女性」として描かれているのではありません。「その精神は勇敢であったが、身体が拷問に耐えきれなかった王妃」ガラシアが信仰によって「良く生きた」ことが主題であって、その死の場面は、直接に舞台で上演するのではなく、劇中の他の登場人物の言葉で間接的に物語るにとどめていることに注意すべきでしょう。 この作品は、ガラシア帰天の日を1590年とするなど、史実としての正確さはありませんが、自殺を禁ずるキリスト教の精神に基づく受難劇として、死に勝る生を重んじる作品となっています。とくに、自分に与えられた場所から逃亡せずに、摂理を信じて殉教を受け入れた王妃ガラシア(恩寵の人格化でもある)の心を表現する次の台詞は印象的です。

「ああ何と祝福された罪(Felix Culpa)でしょう! 神の故に私が罪あるものとされるなら、苦境から逃れて私が自分の幸せだけを求めることは間違っています。ガラシア(恩寵)は、勇敢に、この場所に、しっかりと立たなければいけません。たとえ、地獄の門が開き、忿怒の群が私を襲おうとも、私の心は、神が見捨てたまわぬがゆえに、平安に満たされています。」

上の台詞は、おそらくガラシアと同時代を生きた宣教師の書翰の内容が忠実に反映されていると思いますが、「ガラシアがなぜ逃亡せずに死を受け入れたか?」その理由を、よく捉えています。 明治維新以後の戯曲では、イエズス会の神父、ヘルマン・ホイベルスが書いた「細川ガラシア」が、日本の文化的伝統に関する彼の深い造詣によって、もっとも優れた作品と云えます。この戯曲は、サレジオ会の神父、ヴィンセント・チマッティによってオペラに編曲され、1940年に東京の日比谷公会堂で初演、最近では2016年に調布グリーン・ホールで蘇演されました。チマッティ神父のオペラの最新版は、「序破急」の能楽のような三幕構成になっています。 第一幕 「蓮の花」(序)第二幕 「桜の花」(破)第三幕 「天の花」(急) この作品は、十五世紀の日本の能楽師、世阿弥に由来する「花の美学」をキリスト教的精神に基づき摂取したものと言うことができます。「蓮の花」は「汚水に染まらない純粋な美」、「桜の花」は「散り際の潔さ」、「天上の花」は「悲劇を越えた栄光」を象徴しています。また、それは、ガラシアの辞世の歌 「散りぬべき時知りてこそ世の中は花も花なれ人も人なれ」 を踏まえたものでもありました。 この作品は、「日本語で歌われた最初のオペラ」として評価されるのが普通ですが、より適切に、そして作品の精神に即して云えば、それは日本文化の土壌に根ざした最初の「キリスト教的受難劇」と呼べるでしょう。

「細川ガラシア」は、江戸時代末期までは、「細川忠興の夫人」と呼ばれ、洗礼名をもつキリスト教徒であると云うことは全くと言って良いほど知られていませんでした。

たとえば、寛文8年(1668)に儒者の黒沢宏忠が出版した「本朝列女傳」の「細川忠興孺人(孺人=身分高き人の夫人)」では、武士の妻の鏡として、貞女にして列女(忠義の心をもつ気丈な女性)」として称賛されています。それによると、彼女は石田三成の使者に向かって、「源君之命東関に在り。我其の夫人なり。如何に秀頼に従はんや。盛衰を以て節を改めず。存亡を以て心を易えざるが武士の家法なり。偶々武士の家に生まれ、豈家法を辱めんや」と述べて、武家の作法に則って自決したと書かれています。

「戦いに勝利するか敗北するか、その盛衰によって節を曲げずに、生きるか死ぬかの存亡の時にも心を変えないのが武家の法」

というあたり、ここでは、忠興夫人は、「当代の節女にして、婦人でありながら義のなんたるかを知っていた」サムライの妻の理想とも云うべき人物として称賛され、彼女を称える頌(細川内室 當時節女 婦而有儀・・・)が添えられてます。

島原の乱の30年後、キリシタン...を「邪宗門」と信じ厳罰に処していた時代の儒者であった著者が、もし「忠興夫人」がクリスチャンであったということを、知っていたら、さだめし吃驚仰天したでしょう。

日本で儒教的な観点から「武家の妻の鏡」として称賛されていたのとほぼ同じ頃、ヨーロッパでもガラシアの名前は、イエズス会の宣教師達の書簡によって知られており、彼女を主人公とした物語が語り継がれ、バロック・オペラとして1698年、オーストリアのウイーンで、ハプスブルグ家の皇帝レオポルド一世とその家族の前で上演されました。

そこでは、彼女は、キリスト教的な美徳(信仰・希望・愛)の鏡であり、逆境にあっても不変の信仰を貫いた「丹後の国の勇敢なる王妃」として称賛されています。

ヨハン・ベルハルト・シュタウト作曲のこのオペラの楽譜が、ウィーン国立図書館に所蔵されていることがわかったのはごく最近のことで、上智大学の故トーマス・インモース教授の助言を受けたウィーン在住の日本人女性が発見、その源譜を託された沖縄音大の教授の豊田喜代美氏が校訂し、上智大学創立100周年記念事業のひとつとして2013年に紀尾井ホールで蘇演されました。

幸い、鈴木伸国神父を通じて上智大の総務課からこのときの音声資料を拝借したので、私もそれを聴くことができました。いかにも十七世紀らしいバロックオペラで、ビバルディの宗教音楽を聴いているような感じでした。蘇演では声楽家でもある豊田先生はじめとする出演者が日本の衣装を着け、動きも日本風の振り付けと演出が為されていましたが、歌詞はラテン語でした。

このオペラの脚本は、1627年にフランス人イエズス会士のフランソワ・ソリエがまとめた「日本教会史」がもととなっており、そのオランダ語版が1667年にオランダ人イエズス会士コルネリウス・アザルによってアントワープで刊行、さらにそのドイツ語版が1678年にウィーンで、「丹後の女王の入信とキリスト教的美徳」というタイトルで出版されています。「丹後の王妃ガラシア」の物語は1838年にフランスでも公刊されていますから、十九世紀初め頃までは、ガラシア(Gratia)の名前は、フランス、オランダ、神聖ローマ帝国で語り継がれていたようです。

なぜ日本の儒教の学者によって「不変の忠誠心をもってサムライの家の掟を辱めなかった、貞女の鏡」と称賛され、ヨーロッパのカトリックの信仰の世界では「信仰・希望・愛のキリスト教的美徳tと不変の信仰を貫いた聖女」として物語られてきたのでしょうか。

二つの異なる世界(カトリックの精神世界と武士道の世界)を共に生きたガラシアの思想と生き様は、これまで多くの人々の関心の的となってきましたが、そのなかでも私が、もっとも信頼しているのが、厳密な文献批判の作業からガラシアの実像に迫ったヘルマン・ホイベルス神父のガラシア研究と、日本人の心とキリスト教の精神を共に良く理解し統合された同神父の戯曲「細川ガラシア」です。

今月末から来月初めにかけて、ザルツブルグで開催されるヨーロッパ科学芸術アカデミーの年次大会に、昨年に引き続き参加しますが、適当な機会があれば、オーストリアの人たちにも、細川ガラシアについての私からのメッセージを伝えることができたらと思っています。

追記 (2019/5/3)

ウイーンで1698年に上演された「勇敢な婦人(Mulier Fortis)」 再考 細川ガラシャを主人公として1698年にウイーンで上演された楽劇「勇敢な婦人」のラテン語の脚本(ヨハン・バプティスト・アドルフ脚色)と楽譜(ヨハン・ベルハルト・シュタウト作曲)を、上智大学の創立100周年記念事業の一つとしてこの楽劇を復活上演されたとき、ガラシャのパートを歌われた豊田喜代美先生より送って頂いたので、それにもとづきつつ、いくつか、気のついたところを、以前書いた記事に補足します。

〇この楽劇のタイトルは正式には

Mulier Fortis /Cuius pretium de ultimis finibus/Sive/GRATIA Regni Tango Regina /Exantlatis pro CHRISTO aerumnis clara 勇敢な婦人ーその真実の価値は、遠い(海の)果てより到来した(珠のような婦人)ガラシャ、丹後の王妃として著名な彼女は、キリストの為の受難に耐えて光り輝く

このタイトルの出典として、まず、旧約聖書「箴言」31:10 (「妻の理想」について書かれた箴言)があげられるでしょう。 箴言31:11『Mulierem fortem quis inveniet? procul et de ultimis finibus pretium ejus.勇敢な婦人を誰が発見するであろうか? その真価は、遙か遠く離れた海岸より来たりしもののごとし。』

楽劇のタイトルは旧約聖書箴言の上記Vulgata訳に由来すると思われますが、「遙か遠く離れた海岸より来たりしもの」が何であるかについては、日本聖書教会の文語訳では「その値は真珠よりも貴し」のように「真珠」であり、フランシスコ会聖書研究所の原文校訂訳では、「真珠」ではなく「珊瑚」となっていました。私は「真珠」のほうが、細川ガラシャの日本名である「珠」に符合していると考えたので、(珠のような)と訳しておきました。

福音書の「東方の三博士」来訪の故事に擬えて理解された極東の日本からの「三人の王の(名代の)訪問」(天正少年使節)、その後の日本でのキリスト教の宣教師と信徒達の迫害と殉教の事実は、當時のウイーンでもイエズス会の宣教師の書翰を通じて知られていました。では、この楽劇の脚本は、史実をどこまで踏まえていたかを検討してみましょう。

この劇の台本の梗概(argumentum)は次のようなものです。

『丹後の王妃ガラシアが、国王のヤクンドノ(「越中殿」のラテン語訛で細川忠興のこと)が戦争のため不在中にキリスト教に改宗し、子供達にも新しい信仰を教えた。凱旋して帰郷した国王は、王妃が禁制のキリシタンになったことに怒り、妻をはげしく折檻し、(抜刀して斬首の)死の恐怖を与えて改宗を迫ったが、王妃は毅然としてそれに耐えた。しかし王妃の霊魂(アニマ)は苦境に動じなかったとはいえ、その身体は拷問に耐えきれず、遂に1590年8月に王妃の「不変の霊魂」は天に召された』

ここで1590年8月にガラシアが亡くなったというのは史実ではありません。関ヶ原の合戦直前に石田三成の人質になるのを拒んだガラシアが1600年に自決したというのが年代記的な事実です。この脚本では、秀吉による禁教令後の26聖人殉教の時代の話、関ヶ原の合戦の頃の話、その後の元和の大殉教の頃の話(たとえば、「阿弥陀」の名を口にすれば棄教したと見て拷問をやめるというような話)が、時代的にきちんと区別されずに混淆された状態で脚色されています。したがって、この脚本は、(イエズス会士コリネリウス・ハザードの教会史(1678)の「丹後の王妃の改宗とそのキリスト教的美徳」の記述をもとにしているとはいえ)、史実を反映したものではなく、あくまでも劇的な想像力の所産として見なければならないでしょう。

しかし、「殉教を主題とする創作」としてみる限り、十七世紀の西欧のカトリック諸国の人たちのキリスト教的世界観がよく分かるという点で、Mulier Fortis という作品はなかなか興味深いものです。この作品は、現在我々が理解するような「オペラ」ではなく、コロス(歌舞団)を幕間に挟む演劇なのです。つまり、ギリシャ悲劇の様式を踏襲しつつ、それをキリスト教的な受難劇として制作した作品と理解するのが適切でしょう。

ギリシャ悲劇ではコロス(歌舞団)の役割が大切ですが、それを摂取したキリスト教的受難劇では、コロスは、上演されるドラマの「想定された観客」の心を表現する役割を演じます。つまり、人格化された「不変Constantia」「忿怒Furor」「残忍Crudelitas」「不穏Inquies」「改悛 poenitudo」の演ずる幕間のアレゴリーは、いずれもドラマを見ている観客の心の世界の葛藤を表現するものであり、このコロスによって遠く離れた国のキリスト者の殉教劇が、時代的地域的な制約を越える普遍性を獲得することがめざされています。

人格化された人間の情念を表すコロスだけでなく、そもそもこの劇の登場人物は「ガラシア」(恩寵を人格化した人物でもある)、夫の「ヤクンドノ(越中殿)」を除いて、原則として固有名詞では呼ばれず、王、王妃、王子1、王子2、娘1、娘2、キリスト者(高山右近がモデルか)、僧侶、などのように普通名詞で表現されています。こうすることによって、観客でもあったハプスブルグ家の王も王妃も王女達も、そこで上演されているドラマが、遠い異国の物語ではなく、自分たち自身の事柄でもあるというように、感情移入することができたでしょう。要するに、この脚本は、遠く東の果の国に伝道された殉教者の物語を、西のカトリック諸国のクリスチャンにも理解できるような形で上演することをめざして書かれていると云うこと、「普遍にして不変の信仰」を「はるか東方の国の王妃の殉教」という特殊な事件を素材にして劇化したということです。したがって、この楽劇の観客は、みな「丹後の王妃ガラシア」が、「殉教の死」を迎えたことを理解したと思います。

mulier fortis の中で、私の印象に残った場面と台詞をいくつか挙げておきますしょう。

まず、第一幕第二場、祭壇の前で祈るガラシャと息子達の場面に注目したいとおもいます。突如大いなる地震がおきて、祭壇に安置されていた十字架が落下します。周章狼狽する息子達の前で、その落下した十字架を祭壇にもどしつつガラシャは次のように云います。

「それがどのような予兆であれ、キリスト者に相応しい高貴な心で耐えることができますように (quidquid rei portendat, illud mente generosa feram, ut christianam condecet)」

福音書の伝えるイエスの十字架上の死の場面をふまえて、「キリストに倣う」ガラシアが殉教の死を受け入れることが、ここで暗示されてます。これはドラマトロギ―として優れています。

次に第一幕第五場、凱旋帰還する王による嵐のようなキリスト教迫害は避けられないことが分かったとき、逃亡を勧める家臣に対してガラシアの語る次の言葉は、この楽劇の根本主題に関わる重要なものと思います。

「王妃:その(迫害の)嵐の原因は何ですか?」「家臣:新しい信仰です」 「王妃:ああ何と祝福された罪でしょう! 神の故に私が罪あるものとされるなら、苦境から逃れて私が自分の幸せだけを求めることは間違っています。ガラシア(恩寵)は、勇敢に、この場所に、しっかりと立たなければいけません。たとえ、地獄の門が開き、忿怒の群が私を襲おうとも、私の心は、神が見捨てたまわぬがゆえに、平安に満たされています。(O culpa felix! Pro deo si sim rea, Non bene saluti consulam auxilio fugae. Hic esto fortis, Gratia, hic standum tibi! Tota solutes orcus, Eumenidum manu, In me recumbat; corde non tollet deum.) 」

正確な史実を知らなかったMulier fortis の作者ですが、上の台詞は、おそらくガラシアと同時代を生きた宣教師達の書翰の内容が反映されており、「ガラシアがなぜ逃亡せずに死を受け入れたか?」その理由を、よく捉えているように思いました。私は、聖グレゴリオの家で行った講演でも、この問題を取り上げましたが、期せずして、劇中のガラシアのこの台詞は、私の講演の趣旨と一致していますので、その点でも 私はこの楽劇に敬意を表したいと思っています。

昨日、調布のチマッティ資料館で、館長のコンプリ神父から2016年10月15日に調布市で上演された楽曲「細川ガラシア」のDVDを頂いた。フルオーケストラのオペラはこれまで何度も上演されてきたが、この録音版は、チマッティ神父のオリジナルな構想にもとづき、ピアノとフルートだけの伴奏、簡素な舞台で、最小限の所作と抑制された感情表現が日本人にとっては自然な印象を与える。

アリアの歌詞は原作者(ホイベルス神父)の戯曲から選び抜かれたもので、典雅な日本語で唄われ、希臘悲劇のコロスの役割を果たす合唱は、グレゴリオ聖歌のアレルヤ、アベマリアをラテン語で歌うが、その旋律には随所で日本のなじみの歌謡を交えている。ホイベルス神父の原作の戯曲は歌舞伎座で故中村歌右衛門主演で上演されたこともあるが、チマッティ神父の楽曲は、「序破急」の能楽のごとき三幕の構成になっている。

第一幕 「蓮の花」(序)

第二幕 「桜の花」(破)

第三幕 「天の花」(急)...

この作品は、ガラシアの辞世

「散りぬべき時知りてこそ世の中は花も花なれ人も人なれ」

に焦点を合わせ、キリスト教の洗礼をうけたガラシア(恩寵)の受難を主題とする楽劇。世阿弥の「花の美学」に即しながらも、それをキリスト教的に摂取しつつ、独自の作品世界を切り開こうとしている点に惹かれた。

それは濁世から解脱できず輪廻転生する怨霊の物語る夢幻能とも、運命の必然を受容する英雄的死を主題とする希臘悲劇のカタルシスとも一線を画する楽曲である。

1940年に初演された「日本語の最初のオペラ」であるが、私は、それと同時に、この作品は日本文化の土壌に根ざした最初の「キリスト教的受難劇」と呼びたい。