プロセスコスモロジーからの問題提起

1. 同時性は光信号によって定義出来るか。

(提題A)同時性は光信号によって定義できるように思われる。アインシュタインの特殊相対性理論によれば、異なる空間的場所における同時性は「光速度不変の原理」に基づいて操作的に定義される。一般に物理学の用語の意味は、その用語を含む命題の真偽を検証する実験的手続きを指定することによって確定する。我々は何らかの物理的信号によらなければ異なる空間的場所に設置された二つの時計を合わせることが出来ない。光信号の伝播速度が観測者や光源の運動状態に依存せず一定であることには実験的な支持があるから、時計を同期化するには光信号を使うのが最も適当である。よって、同時性を光速度不変の原理に立脚して光信号によって定義することは、客観的な実験操作の現場から遊離した抽象概念を排除し、物理理論の数学的定式に経験的意味を与えている点で全く正当なものである。

(反対提題)同時性は光信号による時計の同期化によっては定義できない。ホワイトヘッドは、光の信号理論によって同時性を定義するアインシュタインの手続きをいわゆる科学哲学三部作の中で批判した。彼は、同期化された時計によって計測される物理学的時間からではなくて、我々にその都度知覚される同時的世界の無限の広がり(持続)から出発する。時間は「自然の成層化」である。この同時的世界は、関係性による認知に於ては全体性として開示され、任意の個的経験にとっての形容態による認知においては部分的に開示される。このような、自然の成層化の系列が時間秩序の起源である。自然の成層化としての複数の時間系列を認める立場から、ホワイトヘッドは、アインシュタインのいう同時性は「直接知覚された同時性」を説明しないと言って、光速度の不変性に基づく同時性の定義に反対している。

この問題に対して次のように答えよう。一般に「同時性」は様々な意味に於て語られるから、その全てに共通する定義を求めることは出来ない。しかし、その様々な意味は何の脈絡もなく単に併存しているのではなく、そこには焦点的な意味と周辺的な意味の区別と関係とがある。従って、同時性の定義とはその焦点的意味を解明すると同時に様々な派生的な周辺的意味との関係を秩序だてることにほかならない。焦点的意味を与える候補者として、次の二つを考えよう。

(1) 時計で計測された時間(物理的な周期運動の数の測定)の秩序を与える同時性。この同時性の測定は、異なる場所に設置された時計を同期化することによって可能となる。

(2) 知覚の二つの異なる様式のうちの一つ(現在的直接性の様式)に由来する同時性。これは、他の様式(因果的有効性の様式)に由来する時間の方向性と共に、我々の時間経験を構成する。

このうち(2)の方が(1)よりも根源的である。なぜならば、相対性理論においても近接した場所での時計の同期化は現在的直接性の様式での知覚によって為されるほかなく、ただ遠隔の場所の時計の同期化に光信号が使われている。一般に、あらゆる物理的測定は、(2)のレベルでの同時性を前提せざるを得ない。従って、(1)を客観的な物理学的時間、(2〉を主観的な心理学的時間と呼び、(1〉を(2)よりも根源的なものと見なすのは本末転倒である。我々は物理的対象の時空的配置を感覚的対象の時空的配置の観察によって初めてさだめることができるのであって、その逆は成立しない。従って、(1)のレベルで登場する時計の同期化によって(2)のレベルでの同時性を定義する事はできない。さらに、(1)のレベルの同時性ですら、厳密にいえば光の信号によって定義されたわけではない。その理由は、ホワイトヘッドが「自然認識の原理」で示したように、光の信号とはまったく独立に、物理的な測定を可能ならしめるア・プリオリな諸条件(時空の一様性、等方性、変換の対称性、推移性など)からローレンツ変換を導出する事は可能である。この場合、時間測定と空間測定とを媒介する定数C(臨界速度)があるべき事は必然的要請となるが、現実に測定される光速度がそれに等しいということはア・ポステリオリな事実となる。即ち、光速度の不変性はいかなる物理的観測によっても反証不可能な原理なのではなく、場合によっては成り立たないことも可能な経験的な事実の一つであるにすぎない。しかし、もし同時性が「光速度の不変性」によって定義されてしまうと、「光速度」が変わり得るという事態を最初から排除してしまうことになろう。一般に、時空の座標的秩序は物理的な観察と測定を可能ならしめるア・プリオリな諸条件に由来し、特定の種類の物理的現象の持つ偶然的性格に依存しない。速度の概念がすでに異なる空間座標に一つの時間座標を割り当てることを前提しく光速度も例外ではない)、時計の同期化という物理的操作がすでに同時性の概念を前提している以上、同時性は「光速度の不変性」と「時計の同期化」によっては定義されない。

問題2 プロセス・コスモロジーの「宇宙の創造的進化」という考え方は時間秩序の相対論的把握と両立するか。

<提題>「宇宙の創造的進化」という考えは時間秩序の相対論的把握とは両立しない様に思われる。

(1)まず相対性理論に於ける四次元宇宙では、全ての事象が「永遠の相のもとに」記述されており、未来の不確定性と過去の確定性との対比が失われている。そこにはプロセス・コスモロジーで強調される時間的生成の入る余地はない。そこでの時間は完全に空間化されている。

(2) 時間を自然の成層化から導くホワイトヘッドの相対性理論では、宇宙全体の時間的切断は客観的意味を持たなければならない。しかしながら、一般相対性理論においては時空の座標的秩序が物質(重力場)によって決定されるから、全体としての宇宙に一つの時間座標を割り当てる事ができるかどうかは、物理的偶然性(物質の分布状況)に支配される。ある種の宇宙モデルに於ては、.大域的な宇宙時間が存在し、宇宙が時間的に定常的であるかあるいは非定常的であるかを論ずることが可能である。

しかし、全体としての宇宙に一つの時間座標を割り当てることの不可能な宇宙モデル(アインシュタイン方程式のゲーデル解)もある。このような宇宙に於ては、全体としての宇宙の時間的切断には、いかなる客観的意味もない。そこでは、過去と未来の区別が局所的な意味しか持たないから、全体としての宇宙の歴史という概念は空虚なものとなる。

<反対提題> ホワイトヘッドは、一方に於てアインシュタインの一般相対性理論とその標準的解釈に反対し、それに代わる時空と重力の理論を提示したが、他方に於てアインシュタイン理論の数学的定式を自分の自然哲学的範疇のなかで再解釈することは可能だと言っている。

これについて、次のように答えよう。我々はプロセス・コスモロジーの時間論を考える場合、ホワイトヘッドの科学哲学三部作と「過程と実在」とを区別しなければならない。前者と違って後者では、自然の基礎的構成要素に客観性(objectivity)とともに主観性(subjectivity)を認め、「世界に於ていかに主観性が成立するか」を主題としている。

従って、時計によって計測される「客観的」時間だけでなく我々によって主体的に生きられた時間も同時に問題とされている。そこでは、現実の諸契機は「時空の座標」において生起するのではない。

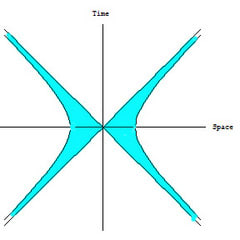

時空は現実の諸契機の関係から抽象されたものである。それゆえにプロセス・コスモロジーでいう「プロセス」とは、第一義的には座標時間で計測され得る時間的過程ではない。現実態に於ける時空の素領域(spatio-temporal atom)と、その素領域(現実の諸契機)そのものの生成=現実的生起とは区別されねばならない。 宇宙の「創造的進化」とは、第一義的には一つの現実的生起がそこにおいて生成する現実的世界(絶対過去の領域にある事象の総体)を超越して新しいものを付加する事を意味するのであって、それは、可能たいとしての延長連続体(時空の生起する場所)と現実態としての時空を区別する。我々は現実的生起(actual occasion)と現実的世界(actual world)との関係を次のように図式化できよう。a,b,c,...によって個々の現実的生起を表示する。

W(x)によって現実的生起xの現実的世界を表示する。プロセス・コスモロジーはライプニツのモナド論とおなじように、個々の現実的生起はそれぞれの観点から宇宙を抱握(prehend)している。

いま、式x∈W(a)によって、現実的生起xは現実的生起aの現実的世界の成員であることを表す事にする。「個々の現実的生起はそれが抱握する現実的世界にふくまれるどの成員とも異なる新しいものである(PR21)」から、それは自己自身の現実的世界の成員になる事はできない。

即ち、(∀a)(~a∈W(a)) ①

が成り立つ。さらに、「どの現実契機にもそれに固有の意味での現実世界が対応し」(PR28)「同一の現実世界から二つの異なる現実契機が生起することはありえない。二つの現実世界の相違は、一方に含まれ他方に含まれない現実契機の存在と、それぞれの現実契機に付随して登場する諸存在によるものである。(PR23)から、

(∀a,b)(W(a)=W(b)→a=b) ②

プロセス・コスモロジーで言う過去と未来との非対称性は「ある現実契機が他の現実契機の現実世界の成員であるという関係」の非対称性によって表現される。即ち、

(∀a,b)(a∈W(b)→~b∈W(a)) ③

宇宙の創造的進化とは、ある現実的生起の現実的世界は、その現実的世界の全ての成員のすべての現実的世界を含むことを意味する。即ち

(∀a,b,c)(a∈W(b)&b∈W(c)→a∈W(c)) ④

それぞれの現実的生起が現実的世界に新しいものをもたらし、現実的世界を創造的に進化させるというプロセス・コスモロジーでいう「世界の創造的進化」を上のように図式化することができるならば、それは複数の現実的契機とそのそれぞれに対応する複数の現実的世界の創造的前進を語るものであって、ただ一つの現実的世界の創造的進化を語るものではないから、あらゆる事象を直線的な時間秩序のもとにおくことができなくとも、我々は現実的世界の創造的進化について有意味に語る事ができる。

ゲーデルが嘗て述べたように、リーマン時空に共通の時間座標が設置できなければ、世界の歴史性について語る事ができないというのは速断にすぎると言わなければならない。宇宙の歴史性とは、どの現実的生起の現実的世界も創造的に進化するという事であって、その現実的生起と共時的なすべての現実的生起の現実世界が「同時に進化する」と言う事ではない。

ミンコフスキー時空やリ一マン時空において宇宙論のモデルを構成するものが共通して陥りやすい落とし穴は「たんなる可能態を現実態」と混同することである。連続体は可能態にかかわり、現実的世界は量子的(非連続)である。延長連続体(the extensive continuum)は進化する現実的世界がそこに於いてある場所であり、世界の可能なあり方にかかわりを持つ。宇宙モデルが決定論的な構造をもっている事から、現実の世界が決定論的であるという結論をだすことは本末転倒であって、抽象的なものと具体的なものとの位置を置き違えたものである。またある宇宙モデルに世界時間がない事を理由に「時間の非実在性」を結論するのも同様の誤りである。我々は、世界時間の非存在を理由に、そのモデルを退けるという選択肢を少なくも同等の権利をもって選ぶことができるからである。

-----脚注-------

8 Alfred North Whitehead, Process and Reality, Corrected Edition, The Free Press (以下PRと略記する) 本文で言うプロセス・コスモロジーとはProcess and Realityの宇宙論をさす。

9 Whitehead, An Enquiry concerning the Principles of Natural Knowledgre,pp.147-164 ローレンツ変換を光速度普遍の原理を前提せずに、一様性や対称性などの弱い過程から導く他の試みは、テルレツキ-「相対性理論のパラドックス」(中村誠太郎監修、林昌樹訳、東京図書、1968)、および、Mermin,N.D, Relativity without light, Am.J.Phys. Vol.18,No.1,1987,pp.29-55 参照。

9 ゲーデルは一般相対性理論を宇宙論の問題に適用した場合、世界時間の存在しない特殊解を発見したが、その宇宙モデルの存在を根拠として、時空が実在の根本形式ではないという観念論哲学の立場を支持した。しかし、時間はそれぞれの認識主観の成立と一体不可分であり、そのような主観は、そこにおいて自己が成立する世界を前提する。現実的生起に主観性を認めるプロセス・コスモロジーの立場からすれば、個々の主観が自己自身の絶対過去を二回経験することは論理的に不可能である。したがって、閉じた時間的測地線の存在を許容するモデルに現実的な意味はないと言うべきであろう。

Gödel,K.,”An Example of a New Type of Cosmological Solutions of Einstein’s Field Equations of Gravitation”, Reviews of Modern Physics, 21,1949. “A Remark about the Relationship between Relativity Theory and Idealistic philosophy”, in Albert Einstein:Philosopher-Scientist,pp.555-562,1950.

1. 同時性は光信号によって定義出来るか。

(提題A)同時性は光信号によって定義できるように思われる。アインシュタインの特殊相対性理論によれば、異なる空間的場所における同時性は「光速度不変の原理」に基づいて操作的に定義される。一般に物理学の用語の意味は、その用語を含む命題の真偽を検証する実験的手続きを指定することによって確定する。我々は何らかの物理的信号によらなければ異なる空間的場所に設置された二つの時計を合わせることが出来ない。光信号の伝播速度が観測者や光源の運動状態に依存せず一定であることには実験的な支持があるから、時計を同期化するには光信号を使うのが最も適当である。よって、同時性を光速度不変の原理に立脚して光信号によって定義することは、客観的な実験操作の現場から遊離した抽象概念を排除し、物理理論の数学的定式に経験的意味を与えている点で全く正当なものである。

(反対提題)同時性は光信号による時計の同期化によっては定義できない。ホワイトヘッドは、光の信号理論によって同時性を定義するアインシュタインの手続きをいわゆる科学哲学三部作の中で批判した。彼は、同期化された時計によって計測される物理学的時間からではなくて、我々にその都度知覚される同時的世界の無限の広がり(持続)から出発する。時間は「自然の成層化」である。この同時的世界は、関係性による認知に於ては全体性として開示され、任意の個的経験にとっての形容態による認知においては部分的に開示される。このような、自然の成層化の系列が時間秩序の起源である。自然の成層化としての複数の時間系列を認める立場から、ホワイトヘッドは、アインシュタインのいう同時性は「直接知覚された同時性」を説明しないと言って、光速度の不変性に基づく同時性の定義に反対している。

この問題に対して次のように答えよう。一般に「同時性」は様々な意味に於て語られるから、その全てに共通する定義を求めることは出来ない。しかし、その様々な意味は何の脈絡もなく単に併存しているのではなく、そこには焦点的な意味と周辺的な意味の区別と関係とがある。従って、同時性の定義とはその焦点的意味を解明すると同時に様々な派生的な周辺的意味との関係を秩序だてることにほかならない。焦点的意味を与える候補者として、次の二つを考えよう。

(1) 時計で計測された時間(物理的な周期運動の数の測定)の秩序を与える同時性。この同時性の測定は、異なる場所に設置された時計を同期化することによって可能となる。

(2) 知覚の二つの異なる様式のうちの一つ(現在的直接性の様式)に由来する同時性。これは、他の様式(因果的有効性の様式)に由来する時間の方向性と共に、我々の時間経験を構成する。

このうち(2)の方が(1)よりも根源的である。なぜならば、相対性理論においても近接した場所での時計の同期化は現在的直接性の様式での知覚によって為されるほかなく、ただ遠隔の場所の時計の同期化に光信号が使われている。一般に、あらゆる物理的測定は、(2)のレベルでの同時性を前提せざるを得ない。従って、(1)を客観的な物理学的時間、(2〉を主観的な心理学的時間と呼び、(1〉を(2)よりも根源的なものと見なすのは本末転倒である。我々は物理的対象の時空的配置を感覚的対象の時空的配置の観察によって初めてさだめることができるのであって、その逆は成立しない。従って、(1)のレベルで登場する時計の同期化によって(2)のレベルでの同時性を定義する事はできない。さらに、(1)のレベルの同時性ですら、厳密にいえば光の信号によって定義されたわけではない。その理由は、ホワイトヘッドが「自然認識の原理」で示したように、光の信号とはまったく独立に、物理的な測定を可能ならしめるア・プリオリな諸条件(時空の一様性、等方性、変換の対称性、推移性など)からローレンツ変換を導出する事は可能である。この場合、時間測定と空間測定とを媒介する定数C(臨界速度)があるべき事は必然的要請となるが、現実に測定される光速度がそれに等しいということはア・ポステリオリな事実となる。即ち、光速度の不変性はいかなる物理的観測によっても反証不可能な原理なのではなく、場合によっては成り立たないことも可能な経験的な事実の一つであるにすぎない。しかし、もし同時性が「光速度の不変性」によって定義されてしまうと、「光速度」が変わり得るという事態を最初から排除してしまうことになろう。一般に、時空の座標的秩序は物理的な観察と測定を可能ならしめるア・プリオリな諸条件に由来し、特定の種類の物理的現象の持つ偶然的性格に依存しない。速度の概念がすでに異なる空間座標に一つの時間座標を割り当てることを前提しく光速度も例外ではない)、時計の同期化という物理的操作がすでに同時性の概念を前提している以上、同時性は「光速度の不変性」と「時計の同期化」によっては定義されない。

問題2 プロセス・コスモロジーの「宇宙の創造的進化」という考え方は時間秩序の相対論的把握と両立するか。

<提題>「宇宙の創造的進化」という考えは時間秩序の相対論的把握とは両立しない様に思われる。

(1)まず相対性理論に於ける四次元宇宙では、全ての事象が「永遠の相のもとに」記述されており、未来の不確定性と過去の確定性との対比が失われている。そこにはプロセス・コスモロジーで強調される時間的生成の入る余地はない。そこでの時間は完全に空間化されている。

(2) 時間を自然の成層化から導くホワイトヘッドの相対性理論では、宇宙全体の時間的切断は客観的意味を持たなければならない。しかしながら、一般相対性理論においては時空の座標的秩序が物質(重力場)によって決定されるから、全体としての宇宙に一つの時間座標を割り当てる事ができるかどうかは、物理的偶然性(物質の分布状況)に支配される。ある種の宇宙モデルに於ては、.大域的な宇宙時間が存在し、宇宙が時間的に定常的であるかあるいは非定常的であるかを論ずることが可能である。

しかし、全体としての宇宙に一つの時間座標を割り当てることの不可能な宇宙モデル(アインシュタイン方程式のゲーデル解)もある。このような宇宙に於ては、全体としての宇宙の時間的切断には、いかなる客観的意味もない。そこでは、過去と未来の区別が局所的な意味しか持たないから、全体としての宇宙の歴史という概念は空虚なものとなる。

<反対提題> ホワイトヘッドは、一方に於てアインシュタインの一般相対性理論とその標準的解釈に反対し、それに代わる時空と重力の理論を提示したが、他方に於てアインシュタイン理論の数学的定式を自分の自然哲学的範疇のなかで再解釈することは可能だと言っている。

これについて、次のように答えよう。我々はプロセス・コスモロジーの時間論を考える場合、ホワイトヘッドの科学哲学三部作と「過程と実在」とを区別しなければならない。前者と違って後者では、自然の基礎的構成要素に客観性(objectivity)とともに主観性(subjectivity)を認め、「世界に於ていかに主観性が成立するか」を主題としている。

従って、時計によって計測される「客観的」時間だけでなく我々によって主体的に生きられた時間も同時に問題とされている。そこでは、現実の諸契機は「時空の座標」において生起するのではない。

時空は現実の諸契機の関係から抽象されたものである。それゆえにプロセス・コスモロジーでいう「プロセス」とは、第一義的には座標時間で計測され得る時間的過程ではない。現実態に於ける時空の素領域(spatio-temporal atom)と、その素領域(現実の諸契機)そのものの生成=現実的生起とは区別されねばならない。 宇宙の「創造的進化」とは、第一義的には一つの現実的生起がそこにおいて生成する現実的世界(絶対過去の領域にある事象の総体)を超越して新しいものを付加する事を意味するのであって、それは、可能たいとしての延長連続体(時空の生起する場所)と現実態としての時空を区別する。我々は現実的生起(actual occasion)と現実的世界(actual world)との関係を次のように図式化できよう。a,b,c,...によって個々の現実的生起を表示する。

W(x)によって現実的生起xの現実的世界を表示する。プロセス・コスモロジーはライプニツのモナド論とおなじように、個々の現実的生起はそれぞれの観点から宇宙を抱握(prehend)している。

いま、式x∈W(a)によって、現実的生起xは現実的生起aの現実的世界の成員であることを表す事にする。「個々の現実的生起はそれが抱握する現実的世界にふくまれるどの成員とも異なる新しいものである(PR21)」から、それは自己自身の現実的世界の成員になる事はできない。

即ち、(∀a)(~a∈W(a)) ①

が成り立つ。さらに、「どの現実契機にもそれに固有の意味での現実世界が対応し」(PR28)「同一の現実世界から二つの異なる現実契機が生起することはありえない。二つの現実世界の相違は、一方に含まれ他方に含まれない現実契機の存在と、それぞれの現実契機に付随して登場する諸存在によるものである。(PR23)から、

(∀a,b)(W(a)=W(b)→a=b) ②

プロセス・コスモロジーで言う過去と未来との非対称性は「ある現実契機が他の現実契機の現実世界の成員であるという関係」の非対称性によって表現される。即ち、

(∀a,b)(a∈W(b)→~b∈W(a)) ③

宇宙の創造的進化とは、ある現実的生起の現実的世界は、その現実的世界の全ての成員のすべての現実的世界を含むことを意味する。即ち

(∀a,b,c)(a∈W(b)&b∈W(c)→a∈W(c)) ④

それぞれの現実的生起が現実的世界に新しいものをもたらし、現実的世界を創造的に進化させるというプロセス・コスモロジーでいう「世界の創造的進化」を上のように図式化することができるならば、それは複数の現実的契機とそのそれぞれに対応する複数の現実的世界の創造的前進を語るものであって、ただ一つの現実的世界の創造的進化を語るものではないから、あらゆる事象を直線的な時間秩序のもとにおくことができなくとも、我々は現実的世界の創造的進化について有意味に語る事ができる。

ゲーデルが嘗て述べたように、リーマン時空に共通の時間座標が設置できなければ、世界の歴史性について語る事ができないというのは速断にすぎると言わなければならない。宇宙の歴史性とは、どの現実的生起の現実的世界も創造的に進化するという事であって、その現実的生起と共時的なすべての現実的生起の現実世界が「同時に進化する」と言う事ではない。

ミンコフスキー時空やリ一マン時空において宇宙論のモデルを構成するものが共通して陥りやすい落とし穴は「たんなる可能態を現実態」と混同することである。連続体は可能態にかかわり、現実的世界は量子的(非連続)である。延長連続体(the extensive continuum)は進化する現実的世界がそこに於いてある場所であり、世界の可能なあり方にかかわりを持つ。宇宙モデルが決定論的な構造をもっている事から、現実の世界が決定論的であるという結論をだすことは本末転倒であって、抽象的なものと具体的なものとの位置を置き違えたものである。またある宇宙モデルに世界時間がない事を理由に「時間の非実在性」を結論するのも同様の誤りである。我々は、世界時間の非存在を理由に、そのモデルを退けるという選択肢を少なくも同等の権利をもって選ぶことができるからである。

-----脚注-------

8 Alfred North Whitehead, Process and Reality, Corrected Edition, The Free Press (以下PRと略記する) 本文で言うプロセス・コスモロジーとはProcess and Realityの宇宙論をさす。

9 Whitehead, An Enquiry concerning the Principles of Natural Knowledgre,pp.147-164 ローレンツ変換を光速度普遍の原理を前提せずに、一様性や対称性などの弱い過程から導く他の試みは、テルレツキ-「相対性理論のパラドックス」(中村誠太郎監修、林昌樹訳、東京図書、1968)、および、Mermin,N.D, Relativity without light, Am.J.Phys. Vol.18,No.1,1987,pp.29-55 参照。

9 ゲーデルは一般相対性理論を宇宙論の問題に適用した場合、世界時間の存在しない特殊解を発見したが、その宇宙モデルの存在を根拠として、時空が実在の根本形式ではないという観念論哲学の立場を支持した。しかし、時間はそれぞれの認識主観の成立と一体不可分であり、そのような主観は、そこにおいて自己が成立する世界を前提する。現実的生起に主観性を認めるプロセス・コスモロジーの立場からすれば、個々の主観が自己自身の絶対過去を二回経験することは論理的に不可能である。したがって、閉じた時間的測地線の存在を許容するモデルに現実的な意味はないと言うべきであろう。

Gödel,K.,”An Example of a New Type of Cosmological Solutions of Einstein’s Field Equations of Gravitation”, Reviews of Modern Physics, 21,1949. “A Remark about the Relationship between Relativity Theory and Idealistic philosophy”, in Albert Einstein:Philosopher-Scientist,pp.555-562,1950.