私がガルパン戦車プラモデル制作を始めたのは、2013年の5月半ば、アニメの最初の放送が終わった直後のことでした。その時点ですでに対象車輌のプラモデルの大多数が売り切れで入手困難となっていました。それまでは日本海軍の軍艦艦艇専門に楽しんで約600隻ほどを作っていましたが、ガルパンに出会ったことでAFVに興味が転じて、一気にはまっていったという流れでした。

それで、軍艦艦艇の製作と戦車の製作とは、スケールサイズの差など色々と違う点があることに気付いて、まずは製作環境を整えることから始めた記憶があります。二か月ほどをかけて模型用工具の大半を買い替え、当時は数も少なかったガルパン関連の公式資料類を探し、劇中車再現の基本資料とするためにアニメのキャプチャー画を車輌ごとに色々と作りながら、売切れていたガルパン戦車プラモデルの市場在庫が回復するのを待っていたのでした。

そうして模型店や通販などで次第に購入が可能になってきたのが2013年7月下旬以降のことでした。その頃は大洗女子学園チームの車輌だけをとりあえずの対象として、色々と購入方法を検討して少しでも安く、少しでも無駄を省いて、パーツの転用関係も調べてなるべく効率的にまとめて買うにはどうしたらいいか、とあれこれ模索していました。実際に購入を始めたのが8月下旬、暑い中を各地の模型店に出かけて実際に商品を見て買う品を絞り込み、通販などで複数をまとめ買いして費用を節約しました。

そして9月には、少しずつキットが手元に揃ってきたので実際に開けて中身を調べて製作手順を考え、劇中車再現に必要なパーツや改造ポイントをノートにまとめ、車輌ごとに自分なりの製作計画メモを作成しました。10月から製作にとりかかり、初めて購入した公式キットのアリクイさんチーム三式中戦車チヌを最初の作品として完成させたのが11月4日のことでした。

その約半年の日々が、いまでも昨日のことのように鮮やかに思い出されますが、しかし実際の暦はすでに七年を重ねて2020年の秋に至っていました。その間ずっと、ガルパン戦車プラモデルの製作を続けていましたから、気が付いてみると2020年9月下旬に製作にとりかかった分にて、もう99作目となっていました。

あ、次が100作目になるのか、と今更のように気付いた頃、模型サークルの先輩たちにも同じことを指摘されました。サークル内では参加メンバーの製作状況や製作数が定期的にネット上の会員カレンダーにて公開されているため、私のガルパン戦車プラモデルが2020年10月時点で100作目に達するであろうということは、同じようにガルパンに親しんでいる七人のモケジョさん達も知っていました。

なので、10月の定期会合にてモケジョのエリさんが「いよいよ100作目ですね、何作られるんですか?」と訊いてきたのは必然の流れでした。それまで私自身も何を作るかを決めていませんでしたから、タダ氏やイハラ氏にそれとなく聞かれても答えようがなかったのですが、周囲は「星野さん、100作目、何作るか絶対決めてるで、いつ公表するんやろな」的な受け止め方をしていたようです。

ですが、先輩の「戦慄のブラック・イヨマンテ」ことアンドー氏だけは違いました。10月2日の夜に連絡事で電話を入れた際に、「おい、お前のガルパンの100作目な、何作るのかまだ決まってへんのと違うか?」と尋ねられました。

実はそうなんです・・・、と返したところ、「やろうな、これまでずっと作っていたんやから、もう大体の戦車は作っとるわけやな。作ってねえ戦車のほうが希少になってるはずや・・・。でも大丈夫、俺が案を出そう。出してええかな?」と言われました。

何ですか、と聞くと「インド型装輪装甲輸送車」と言われました。

名称を告げられて、ああ、と思い当りました。テレビシリーズの第8話「プラウダ戦です!」にてダージリンとオレンジペコの試合観戦シーンがありましたが、その場面で二人の横に停めてあった車輌です。

しかし、私は次の瞬間に困惑せざるを得ませんでした。この車輌に関してはプラモデルが無い筈だ、と気付いたからです。アンドー氏はAFVキットはあまり作りませんから、インド型装輪装甲輸送車のキットが無いことを知らないのだろう、と解釈しましたが、先方の話は意外な方向へ進みました。

「いやー、実はオレの案じゃねえのよ。この前な、梅田のヨドでナガイさんにたまたま会ってさ、星野の100作目は何やろなあ、って話したのよ。そしたら「インド型装輪装甲輸送車あたりがチャレンジングじゃねえか」って言うてはったの」

「・・・・」

ナガイ氏と言えば、サークルのAFV部会の重鎮にして理事の一人、ミリタリートラックマニアとしても一目置かれる方です。当然ながら私にとっても大先輩のひとりです。ガルパンに登場してきた各チームのトラックに関して詳しい情報を示して下さった経緯は、すでに「プラウダ高校チームのBM-13「カチューシャ」は戦後型」、「未だに特定出来ないガルパン車輌、の車種判明」、「サンダース大学付属高校チームのトラック」、「継続高校チームの謎の車輌」、「継続高校タワーワゴン車の変遷」等の諸記事にて述べた通りです。

それで、ナガイさんならインド型装輪装甲輸送車も詳しいのだろうな、と思ってすぐに電話をかけました。用件を伝えると、相手は上機嫌で「サクッと作ったってや」とあっさり言うのでした。

「サクッ、と言ったってプラモデルが無いんですよ、インド型のは・・・」

「せやな。プラモは全くどこからも出とらん。ガレージキットは海外で出とるけどな・・・。でも星野なら作れる。なにしろスウェーデンのストリッツヴァグン軽戦車を作っちゃったからねえ・・・」

「ああ、新潟ビゲンのStrv m40軽戦車ですか・・・、インド型のも、ああいうプラ板での自作で作れ、ってことですか?」

「そういうこと。なに心配せんでええ、実を言うとインド型装輪装甲輸送車もな、ストリッツヴァグン軽戦車と同じように足回りを他キットから転用出来るんや」

「えっ、そうなんですか・・・!」

電話の翌日に、ナガイ氏よりインド型装輪装甲輸送車の資料や画像などがメールで送られてきました。受領連絡の電話の際に、補足説明と称して詳細にわたるアドバイスをいただきました。

それによれば、インド型装輪装甲輸送車は、第二次大戦中にイギリス軍がインドにて開発した装甲車の派生型で、当時はACV-IPの分類名称で呼ばれ、現地部隊においてはトラックに分類されていたそうです。1940年頃から生産が始まり、1942年にはインドのビルラ財閥が設立したヒンドゥスタン・モーターズも生産に加わり、1945年にはタタ財閥のタタ・モーターズも参加し、あわせて4600輌ほどが戦地に投入され、北アフリカ戦線やイタリア戦線などで活躍したそうです。

上図は、1942年4月に北アフリカ戦線で行動中の姿です。車体の各所に各種の積載物がくくられ、対戦車ライフルや機関銃などが装備されています。

インド型装輪装甲輸送車は、その名の通り、輸送車としての任務が主であったようで、上図のように兵員輸送車として活動している姿が多く写真で残されています。本来の定員は4名ですが、上図のように戦時には小隊規模で10人近くを乗せたケースもありました。

外見上は装甲車に見えますが、実際には単なる鉄板の囲いであり、車体各面に傾斜を付けて避弾経始効果をもたせてありましたが、防弾効果は限定的で、ドイツ軍の重機関銃クラスに撃たれると簡単に貫通したそうです。それにもかかわらず、使い勝手の良さが評価されて兵員輸送車だけでなく、偵察車両、対空兵器輸送車、前進観測車などにも広く使われたそうです。

インド型装輪装甲輸送車はインドにて開発されて生産が始まりましたが、後にインドの各財閥が設立した自動車メーカーも参入したため、幾つかの型および形式があったようで、知られている限りでもマークⅠからⅣに至るまでの7種のバージョンがありました。

上図はニュージーランドのローンパイン軍事博物館にて保管されていたマークⅢです。御覧のようにマークⅡまでのリベット打ちではなく、溶接によって作られた車体であることが分かります。車高もやや低くなっており、各所のサイズがバージョンごとに異なっていた様子がうかがえます。

インド型装輪装甲輸送車は、イギリス軍にてトラックに分類されていたように、カナダで生産されていたカナディアン・ミリタリー・パターン・トラック(CMPトラック)の派生型の一種です。CMPトラックは、カナダのフォード・カナダ社、ゼネラルモーターズ・シボレー・カナダ社で共同開発された汎用トラックの一種で、総生産数は50万台以上にのぼり、連合国陣営で広く使われて生産メーカーごとの多様な形式展開がなされています。

それらの車輌の足回りは殆どCMPトラックのそれを踏襲しており、インド型装輪装甲輸送車も例外ではありませんでした。特に上図のマークⅠのような初期の生産タイプほど、足回りにCMPトラックとの共通点が多かったようで、マークⅢ以降のサイズ変更などによる車台の改造があまり目立ちません。

ナガイ氏が言うには、ガルパンのインド型装輪装甲輸送車は前部フェンダーの形状からみて上図のマークⅠよりも少し後、マークⅡあたりの生産タイプであろう、ということでした。これはCMPトラックの派生型の一種であるCMP FAT(ガントラクター)とも車台が共通であるそうです。

ガルパンの劇中車の外見上の特徴としては、前部フェンダーの後部がほぼ垂下する、車高がある、戦闘室後端にハッチ式の装甲天井板がある、等が挙げられます。これらの特徴はマークⅡに集中し、特に装甲天井板はマークⅡC型のみの特徴として知られます。ガルパン劇中車もハッチ式の装甲天井板を立てていますので、これも元モデルはマークⅡC型なのだろう、というのが氏の見解でした。

したがって、上図のマークⅡC型が、ガルパン劇中車の元モデルであろうと推測されます。ハッチ式の装甲天井板を立てています。武装は未装備であるようで、性格としては兵員輸送車であるようです。このタイプであれば、聖グロリアーナ女学院チームにおいて試合観戦への移動用として使われていても違和感がありません。

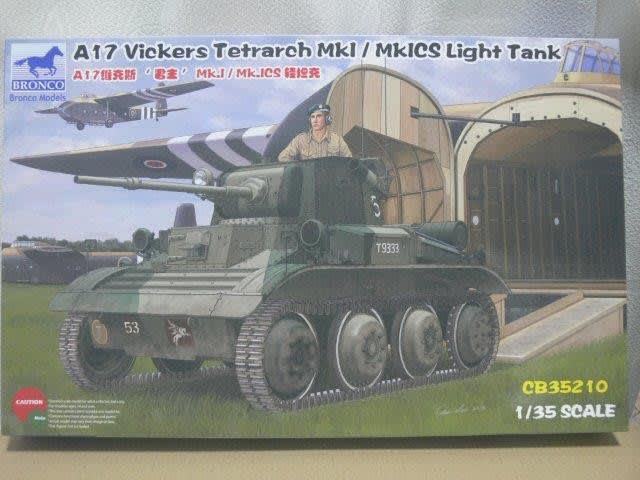

なので、ナガイ氏も上図の生産タイプを参考にして、足回りはCMP FAT(ガントラクター)のキットを転用すれば良い、と教えてくれました。CMP FATは、タミヤよりミリタリーミニチュアシリーズのNo.12およびNo.44にて「イギリス クォード・ガントラクター」の製品名でキット化されています。

さらにナガイ氏がアドバイスしてくれたのが、上図の四面図をベースにして高さを劇中車に合わせて上げる、という方法でした。上図はマークⅢの図面ですが、車台が改造されて若干低くなり、それにあわせて車体の高さもおさえられています。劇中車は車高が高いマークⅡC型であるようですので、サイズ計算のうえでは上図のマークⅢよりも車高を上げれば良いことになります。

ちなみにナガイ氏が「ガレージキットは海外で出とるけどな・・・」と述べていますが、その通り、アメリカ・ニューヨークのshapeways社の製品、香港・ワンチャイのインターナショナルモデルスアジア社の製品が知られています。特に後者のキット(上図)は形状、雰囲気ともにインド型装輪装甲輸送車のマークⅡA型あたりのそれらをよく再現しています。マークⅡC型と目される劇中車よりは車高が低く、ハッチ式の装甲天井板が無く、前部フェンダーの形状もちょっと異なりますが、数値的にはもっとも近似しますので、参考資料としても最適かと思います。

最初は、このガレージキットを通販にて直接注文して取り寄せようかと考えました。価格、送料あわせて84ドル、為替相場が1ドル104円ならば8736円ですが、海外送金の場合の支払い手続きが意外にややこしくて手数料もさらに加算されるため、費用合計は1万円を超えてしまいます。ナガイ氏の薦める車体自作案ではタミヤのキットも含めて1000円程度で済むため、通販購入は見送りました。

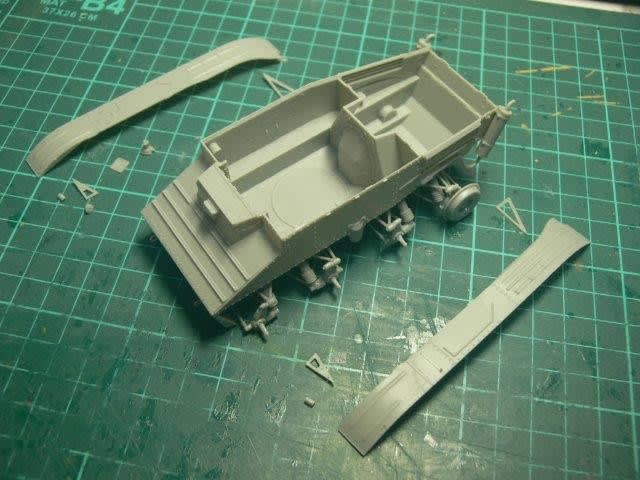

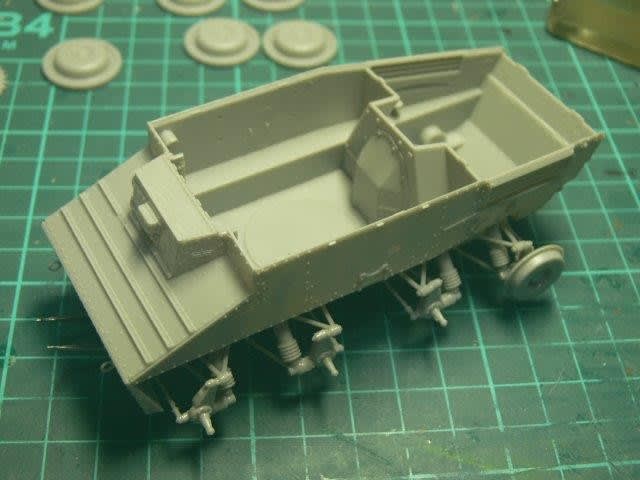

足回りを転用するキットは、有り難いことにナガイ氏が「ずっと積んだままで作らないのがあるから」と、上図のタミヤのミリタリーミニチュアシリーズのNo.44のキットを提供して下さいました。セットになっている25ポンド砲は不要なのでそのパーツ群はお返しし、お礼に氏の好物である「カントリーマアムチョコまみれ」3袋をプレゼントしました。

かくして、私のガルパンプラモデルの100作目、インド型装輪装甲輸送車の製作にとりかかりました。上図のCMP FAT(ガントラクター)の車台、シャーシー、車輪を転用します。

車台以下の製作ですので、組み立てガイドはほとんど必要ありませんでした。したがって今回の製作レポートにおいても、組み立てガイドの図は省かせていただきます。 (続く)