北三の丸

江戸氏の時代まで、今、田島町にある和光院があったそうです。徳川光圀の頃には、家老などの重臣・中山備前守(びぜんのかみ)、松平権之佐(ごんのすけ)、真木粂之助(くめのすけ)の屋敷が、斉昭時代には中山備前守、鳥居瀬兵衛、山野辺兵庫守などの屋敷があったそうです。西隅に北御門があり、元禄3年(1690)に北の目付と改称されたそうです。明治10年に刑務所が建てられ、戦前まであったそうです。その頃は、大手門方向へ行く道沿いには看守などの住宅が並んでいたそうです。地図は、水戸コンベンション協会発行の城下町マップです。

中三の丸

地図を見ると、光圀の時代、旧県庁あたりには白井内蔵助(くらのすけ)、鳥居瀬兵衛らが、弘道館、三の丸小学校あたりには松平一学、太田新蔵らの重臣の名があります。天保12年(1841)に斉昭が弘道館を開校するに当たって屋敷を移転させたので、中三の丸の名称はなくなり、北三の丸に組み込まれたそうです。

南三の丸

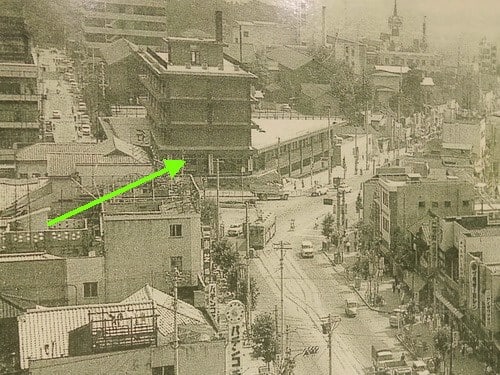

中央郵便局や京成ホテルのあるあたりです。地図を見ると、光圀の頃は谷小左右衛門、松平左門などの名前が並んでいます。斉昭の頃は松平主書、筧助太夫などの名前があり、重臣の屋敷地だったようです。今の警察の脇あたりに南御門があり、元禄3年(1690)に、ここも南の目付と改称されたそうです。大正7年に市役所がこの地に来て、昭和47年に今の地(中央1-4-1)に移ったそうです。写真は今の水戸中央郵便局(矢印)の写った古い写真です。

馬場

今の城東2丁目あたりで、西は代官町、東は那珂川へ流れ込む桜川(今は埋め立てられて城東児童公園(写真石碑の左側)になっています)が流れていたそうです。毎年正月21日に田見小路にあった馬場と、ここの馬場と交互に御馬揃えという行事があり、藩主在国の時には観覧したそうです。

鳥見町

国道50号線、泉町3丁目あたりの南側にある裏通りです。藩政初期、鷹場の見回りをする鳥見衆の居住地だったので鳥見町と呼ばれ、寛文年間(1661-1673)には武家屋敷地だったそうです。宝永3年(1706)に松下町と改められたそうですが、のちにまた鳥見町に戻ったそうです。大正の頃から料亭などが作られるようになったそうです。今、鳥見町の旧町名碑は破損していてありません。

大手町

大手門下の堀底を通る道路あたりで、名前は古そうですが、昭和9年につけられた町名だそうです。寛政9年(1797)には武家屋敷が1軒あったそうです。