奉納額(笠原神社 文京2-5-21)

戦場で合図をするためや、流鏑馬(やぶさめ)で使われたという、音を出す鏑矢(かぶやら)を奉納したようです。矢じりの部分が、平根という丸く尖ったものと、ふたまたの雁股(かりまた)という2種類が並んでいるようです。

ヤダケ(偕楽園公園)

徳川斉昭が偕楽園をつくるにしても、当然だったのでしょうが、軍備ということを一つの理由とすることが大事だったようで、矢の材料になるヤダケも植えられたようです。現在、偕楽園のほんの一部にしかはえていないようです。その時代、斉昭は大砲74門を幕府に献上したそうです。

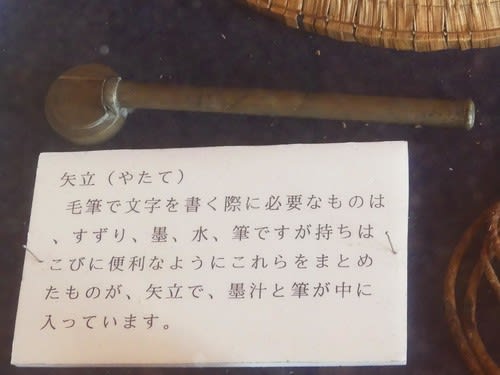

矢立(やたて 大塚農民館 大塚町1223-2)

矢立は、墨と硯を一体化して運べる携帯用の筆記道具だそうです。昔、武士がたくさんの矢をさして背おった、矢立ともいわれた箙(えびら)という器具の下方に、筆、硯などを入れる部分があり、それが進化して携帯の矢立になったそうです。「行く春や 鳥啼(とりなき) 魚の目は泪(なみだ) 是を矢立の初めとして、行く道なおすすまず」という、松尾芭蕉の奥の細道で矢立がでてきます。

矢羽根模様(水戸市民会館 泉町1-7-1)

新しくできた市民会館には、矢羽根模様がたくさんあって、全体の雰囲気を醸しだす、大事なデザインになっているように見えます。

タカノハススキ(白梅)

矢の羽根には鷹の羽が使われたそうで、その模様に似た、写真のような斑入(ふい)りのススキを、タカハススキというそうです。その模様は、家紋にも使われるそうです。