ジェットエンジンの技術(14)

第17章 第1世代(1960年代)の民間航空機用エンジン

この10年間は、民間航空機の第1世代と言われるように、大型航空機による国際間ルートが完成し、それに応じた機体が次々に開発されてエンジンの需要も急増した。一例としてボーイングの航空機の種類と型式証明の時期、及び搭載エンジン名は以下の通り。

B707-120B 1961.3 JT3D-1

B707-138B 1961.7 JT3D-1

B707-400 1962.2 Conway Mk508

B707-300B 1962.5 JT3D-3

B707-320B 1963.4 JT3D-3B

B720 1960.6 JT3 C-7

B720B 1961.3 JT3D-1

B727 1966.1 JT8D-1

B727-200 1967.11 JT8D-17

B737-100 1967.12 JT8D-7

B737-200 1967.12 JT8D-9

B747-100 1969.12 JT9D-7A

このリストから分かることは、機体の仕様が変わるたびに、エンジンの派生型が搭載されてゆくということで、このことが新規のエンジン開発における重要事項になっている。つまり、新規に開発される機体が、将来どのような方向に改造されてゆくかの見極めである。それらは、長距離型、短距離型、長胴型などが考えられる。

長距離型への変更は、乗客数を減らして、その分燃料搭載量を増やし、エンジンを増強すればよい。短距離型は、逆に燃料搭載量を減らして、乗客数を増やす。離着陸回数が数倍になるので、エンジンは低サイクル疲労寿命を長く設定しなければならない。長胴型は、単に乗客数を増やすためで、エンジンは出力を大幅に増やす必要がある。このような派生型のエンジンを、将来のエアラインの要求に従って、比較的軽度の設計変更で可能にすることは、当初の基本設計段階で盛り込んでおかなければならない。さらに、このようなエンジン全体の構想設計に属するノウハウは、繰り返し新規のエンジンを開発する組織の内部にのみ、系統化され伝承される。当然ながら、これに相当するダグラス社とロッキード社の旅客機も就航し、競争はますます激しくなった。そのことは次の第18章で述べる。エンジンに関しては、この時期は低バイパスエンジンの開発と実用化が進み、更にバイパス比を高めた、高バイパスエンジンの開発が競われ始めた。

17.1 ターボジェットからターボファンへ

1959年、ボーイング707と720用の発注が開始された。初期のB707はJT3C ターボジェットエンジンを搭載していたが、騒音が大きく燃費も悪かった。そのため、経済性を求めるエアラインからはより高性能なターボファンエンジンの登場が望まれていた。1961年3月、JT3D搭載のB707-123とB720は、アメリカン航空で同日に運行を開始した。しかし、次に開発されたB707-300シリーズは、JT3D ターボファンのみの注文だった。

JT3Dエンジン・シリーズの改良が進み、熱サイクルの圧力比の向上、遷音速ファンの採用などで推力と燃料消費率が向上し、同じ機体でもより長距離の運航が可能になった。

B707-320にJT3D-3B型を搭載したのが-320Bである。ターボファン化により燃費が大幅に向上し航続距離が伸びたため、東京-モスクワ間ノンストップ飛行や、偏西風などの天候条件が揃い搭載量の制限を行えば太平洋無着陸飛行も可能になった。

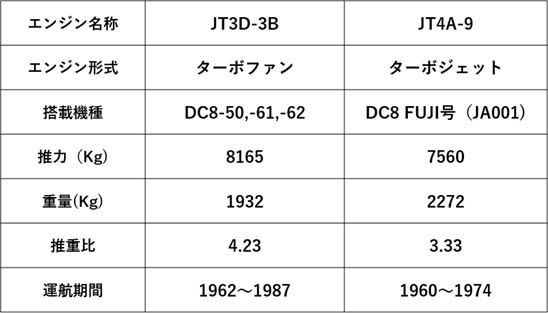

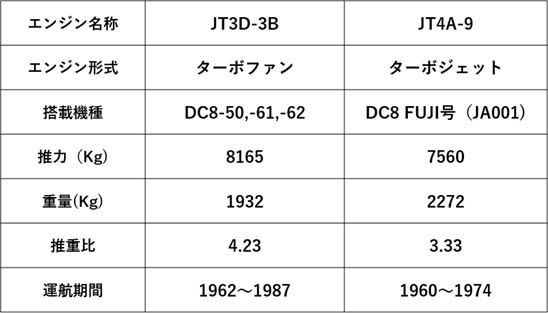

図17.1 初期のJAL所有のエンジンの比較

(JALのパネルを基に筆者が作成)

JT3Dエンジンの改良が進む中で、短中距離旅客機用のより小型のJT8Dエンジン・シリーズの開発が始められた。この際の設計の基本方針は、堅牢で信頼性が高いことであった。

B727にあわせて1964年にJT8D-1が型式承認を得た。このエンジンは、その後推力を12,250-21,000 ポンドまで幅広く広げ、B727、B737、DC-9にも搭載された。350社のエアラインで採用され、総生産台数は14600台で総運転時間は15億時間に達した。草創期のターボファンエンジンでは比類なき製造数を誇れたのは、基本設計が後の推力の増減のための派生型エンジンに適したからであった。このエンジンの存在も、このような基本方針が後の新型エンジンの開発設計時の重要事項として引き継がれてゆくことになった。

この期間の後半は、いわゆるジャンボ機の開発競争であった。エンジンの大型化と信頼性の向上により、主要エアラインはこぞって機体の大型化による旅客コストの削減を求めた。エアラインの直接運航費は燃料である石油の値段の乱高下により大きく変動する。燃料費が全体の50%以上を占める期間もたびたび出現する。エアラインが求めるのは、「シート・マイル・コスト」と呼ばれる旅客一人を1マイル運ぶためのコストになる。ジャンボ機はこの点で圧倒的に有利になる。このことが1970年当初から始まると考えた機体会社とエンジン会社は、こぞって高バイパス・エンジンの研究を始めた。

当初それは軍用機用のエンジンからの転用であった。現在もそうであるが、新規エンジンの研究と開発費の総額は、計画通りの生産台数でも総合収支の回復には10~20年を要する。従って、特に欧米では新規のエンジン開発は軍用機用エンジンの開発費で行い、それを後に民間機用エンジンに改良する手法が採られた。

米軍の大型輸送機CX-X計画は1963年後半に始まり、搭載エンジン4発、総重量249トン、積載量81.6トン、巡行マッハ0.75の条件が示された。積載量を乗客数に換算すれば、例えば荷物を含めて一人100kgとすると800人が可能となる。この仕様に対して、ロッキード社、ボーイング社、ダグラス社、マーティン社、ジェネラル・ダイナミクス社がこの提案に応えた。

この大型機のエンジンに関しては、最大推力が18トンの高バイパス・ターボファンエンジンの開発が必要となり、P&WとGEが開発競争を行った。例えば、JT3D-5Aのファンの直径1.3m、バイパス比1.4、最大推力9.5トンであり、それに対して、高バイパス比のJT9D-1は直径2.36m、バイパス比は5、最大推力は18.6トンとなる。ファンの直径を、ほぼ2倍にする設計が必要であった。

この米軍の大型輸送機C5Aは、ロッキード社に開発が委ねられることに決定された。エンジンは、GEのTF39であった。敗れたボーイングとP&Wは、この開発の技術を民間機用に向け、B747の機体とエンジンの開発に注力することになった。JT9Dエンジン・シリーズの開発は、このために始められ、1966年に地上運転を開始して、1968年には米軍機のB52を改造したFTB(フライインング・テストベッド)による空中試験飛行が行われた。そして、1969年2月にB747の初号機の初飛行が行われた。さらに、パンアメリカン航空による初の商業飛行が1970年1月に行われた。このような、順調な機体とエンジンの同時開発は、現代の技術をもってしても、なかなかできるものではない。当時の軍用機用の研究と開発が、いかに入念に行われていたかの証である。B747の機体は、その後様々な改良とエンジンの換装が行われ、Boeingによる製造は2020年現在続けられている。

高バイパス・ターボファンエンジンでは、ファンの入口径が巨大になるので、ファンブレードには鳥などの衝突に耐えられるだけの強度と軽量化が同時に必要になる。そこでP&Wは、ファンブレードの素材にチタン合金を用いて、軽量化と強度の両立を図った。一方で、RRは複合材を用いたブレードで開発を進め、最後の鳥打ち込み試験(この試験は、エンジン全体の試作が完了し、最大回転数の試験が終了してから行われる)に失敗し、機体会社への納入遅れのために倒産して、その後長期間にわたって国営会社(RR1971)となってしまった。

GEがCX-X計画に提案してロッキードの機体と共に競争に勝利したのはTE39エンジンで、バイパス比は8、圧縮比は25、タービン翼の冷却設計によって1370℃という温度を達成したことであった。TE39の初号機は1965年に試運転し、大型の軍用輸送機C-5Aは1968年に初飛行を行った。その後、このエンジンは民間機用にCF6として改造され、マクドネル・ダグラス DC-10とB747の代替え用エンジンに選ばれた。

高バイパスターボファンエンジンは熱力学的な効率が大幅に向上し、燃料消費率を一気に25%以上改善することができた。また43,000lb(約19.5t)の推力はジャンボジェット機の長距離飛行を可能にした。B747の初の定期運航路はニューヨーク―ロンドン間であった。

私は、その後GEとPWAの両社の研究部門とも付き合うことになったのだが、GEは熱力学と材料の開発を伴った高温化技術に優れ、PWA社は流体力学と高負荷タービンの開発に熱心であったと記憶している。この時期の開発競争の余韻とも思える。

17.2 J3エンジンの開発と実用化

国産ジェットエンジンの開発が国内に定着した歴史には紆余曲折があった。1955.2年にGHQによる航空禁止が一部解除され、日本企業による航空機製造が再開されたが、空白の7年間で世界のエンジン技術は格段の進歩を遂げており、単独企業の独力では開発が不可能な状態になっていた。通商産業省(現経済産業省)は、1952年11月に「航空機製造法」が施行された後、翌年6月に航空機生産審議会において「ジェットエンジン試作研究に関する特別措置」を公表して、試作するメーカーには助成金を出すとして募集を開始した。

最初に名乗りをあげたのは、元中島のエンジン部門を引き継いだ富士重工系の会社で、助成金320万円を受け、1954年に「JO-1」を完成させた。しかし、これは実用には程遠いものであった。そこで、石川島播磨、富士重工、富士精密、新三菱の4社が共同出資して資本金1億6千万円の日本ジェットエンジン株式会社(NJE)を設立した。しかし、通産省は欧米のあまりに進んだエンジン技術を見るにつけ弱気になり、予算は縮小していった。アメリカ製エンジンのライセンス生産のほうが、開発費もかからずに、早期に技術を取得できるのではないかとの考えが主流となっていった。

そのような中で、日本初のジェット練習機であるT-1は、搭載するターボジェットエンジンもまた国産品であることが決定し、1956年にNJEと防衛庁でエンジン試作の契約が成立した。しかし、開発は困難を極めて、次第に全ての会社がエンジン開発ビジネスに消極的になっていった。

その中にあって、ただ一社というよりはただ一人敢然と継続にチャレンジした人がいた。有名な土光敏夫である。1957年に石川島重工業が武蔵野の中島飛行機のエンジン工場の跡地に、ジェットエンジン専門工場としての田無工場を開設した。その時の逸話はこのようなものであった。

『終戦の翌年である1946年に石川島重工業の社長となった土光はその後、東芝の再建や、国鉄の民営化に道を開いた80年代の行財政改革などで剛腕を振るった。ただ日本の産業史に残る最も輝かしい業績は、航空機エンジン産業を興したことだろう。重工大手各社が投資リスクの大きさゆえ、尻込みする中で、1957年に東京・田無工場を開設し、本格参入した。 その際、土光は全社幹部を集めた決起集会で、自らのあだ名通りの「怒号」を飛ばした。「焦土となった日本が工業立国として復活するには、最も難しい航空機エンジンに挑戦するしかない。そこで成功しなければ、日本の工業輸出品は世界で認められない」と。 そして、「航空機エンジンに社運を賭ける」と宣言し、壇上の机を思い切り殴りつけた。土光の拳は血に染まった。』(文献14章の(13)より引用)

この発言が無ければ、現在の日本のジェットエンジン・ビジネスは存在しなかったとも云えるほどの発言であったと云われている。この時点で他の4社はJ3に見切りをつけ、ジェットエンジンから手を引くことになり、以降現在まで防衛庁関連のターボジェットエンジンの開発はIHIがほぼ独占的に行うことが続いている。

この間に国産エンジンは中級ジェット練習機の初飛行には間に合わず、ブリストル・オルフュースのMk805を搭載したT1-1ジェット練習機が生産されることになり、1960年に初飛行が行われた。J3エンジンは、量産第一期の20機と第二期の20機に間に合わず、第三期の20機でようやく量産化できる見込みとなった。しかし、航空自衛隊の教導飛行方針が変更され、機体の配備数を削減することから、第三期分の20機で生産終了した。

なお、上記のIHI田無工場は、その後も国内最大のジェットエンジンの生産工場であったが、周辺の市街地化により2007年に福島県相馬市に移転した。その後、跡地の一部は公園となり、「ジェットエンジンのふる里」という名の記念碑が建てられており、毎年OB会が清掃を行っている。

図6.2ジェットエンジンのふる里の記念碑 (IHI提供)

コラム;Boeing機がレシプロからジェットエンジンへの大転換を図った時の秘話(8)

1960年代から現在まで、夥しい数の経営指南書が発行された。その中にあって、T.J.ピーターズとR.H.ウオ-タマンの著書、「エクセレント・カンパニー」講談社(1983)は、その題名と共に有名になった。その冒頭の「序」の中に、次の終戦直後のボーイングの話が出てくる。

エクセレント・カンパニーの基本はプロダクト・チャンピオンと称する自分の信念に基づいて突っ走る従業員の実話が中心なのだが、それについてのボーイングの幹部との話が紹介されている。

終戦直後に、「そのチャンビオンたちがいすぎて困ってるくらいなんだ」との話しは、次の事実を語っていた。ボーイングがいかにして後退翼型のBoieing707で民間航空機では最初の大成功を収めたかと、当初ターボプロップ型B-52のジェット機化としての利点を証明した時の裏話だった。

それは、ボーイングの技術者の一群が、終戦直後にドィツ軍の技術者の部屋に侵入して、ファイルを必死になってあさっている光景であった。そこから彼らは、ナチスドイツが後退翼型航空機に多くの利点があることを認めていた事実をつかみ、シアトルに戻って直ちに風洞を使った実験を行い、後退翼型機の基本形状を決めた。彼らはB-52の設計を最初から完全にやり直し、膨大な提案書をまとめて空軍に提出した、とある。 (p.12-13を参考)

この逸話からも分かることは、このように、他国の技術者の個人的なファイルを丸ごと持ち出して、そこから次の技術開発を始めるということは、やはりエンジンの進化の系統化はまさに、ヒトからヒトへということだと考えられる、この場合は、敵対した戦争当事者間の系統化であった。

第17章 第1世代(1960年代)の民間航空機用エンジン

この10年間は、民間航空機の第1世代と言われるように、大型航空機による国際間ルートが完成し、それに応じた機体が次々に開発されてエンジンの需要も急増した。一例としてボーイングの航空機の種類と型式証明の時期、及び搭載エンジン名は以下の通り。

B707-120B 1961.3 JT3D-1

B707-138B 1961.7 JT3D-1

B707-400 1962.2 Conway Mk508

B707-300B 1962.5 JT3D-3

B707-320B 1963.4 JT3D-3B

B720 1960.6 JT3 C-7

B720B 1961.3 JT3D-1

B727 1966.1 JT8D-1

B727-200 1967.11 JT8D-17

B737-100 1967.12 JT8D-7

B737-200 1967.12 JT8D-9

B747-100 1969.12 JT9D-7A

このリストから分かることは、機体の仕様が変わるたびに、エンジンの派生型が搭載されてゆくということで、このことが新規のエンジン開発における重要事項になっている。つまり、新規に開発される機体が、将来どのような方向に改造されてゆくかの見極めである。それらは、長距離型、短距離型、長胴型などが考えられる。

長距離型への変更は、乗客数を減らして、その分燃料搭載量を増やし、エンジンを増強すればよい。短距離型は、逆に燃料搭載量を減らして、乗客数を増やす。離着陸回数が数倍になるので、エンジンは低サイクル疲労寿命を長く設定しなければならない。長胴型は、単に乗客数を増やすためで、エンジンは出力を大幅に増やす必要がある。このような派生型のエンジンを、将来のエアラインの要求に従って、比較的軽度の設計変更で可能にすることは、当初の基本設計段階で盛り込んでおかなければならない。さらに、このようなエンジン全体の構想設計に属するノウハウは、繰り返し新規のエンジンを開発する組織の内部にのみ、系統化され伝承される。当然ながら、これに相当するダグラス社とロッキード社の旅客機も就航し、競争はますます激しくなった。そのことは次の第18章で述べる。エンジンに関しては、この時期は低バイパスエンジンの開発と実用化が進み、更にバイパス比を高めた、高バイパスエンジンの開発が競われ始めた。

17.1 ターボジェットからターボファンへ

1959年、ボーイング707と720用の発注が開始された。初期のB707はJT3C ターボジェットエンジンを搭載していたが、騒音が大きく燃費も悪かった。そのため、経済性を求めるエアラインからはより高性能なターボファンエンジンの登場が望まれていた。1961年3月、JT3D搭載のB707-123とB720は、アメリカン航空で同日に運行を開始した。しかし、次に開発されたB707-300シリーズは、JT3D ターボファンのみの注文だった。

JT3Dエンジン・シリーズの改良が進み、熱サイクルの圧力比の向上、遷音速ファンの採用などで推力と燃料消費率が向上し、同じ機体でもより長距離の運航が可能になった。

B707-320にJT3D-3B型を搭載したのが-320Bである。ターボファン化により燃費が大幅に向上し航続距離が伸びたため、東京-モスクワ間ノンストップ飛行や、偏西風などの天候条件が揃い搭載量の制限を行えば太平洋無着陸飛行も可能になった。

図17.1 初期のJAL所有のエンジンの比較

(JALのパネルを基に筆者が作成)

JT3Dエンジンの改良が進む中で、短中距離旅客機用のより小型のJT8Dエンジン・シリーズの開発が始められた。この際の設計の基本方針は、堅牢で信頼性が高いことであった。

B727にあわせて1964年にJT8D-1が型式承認を得た。このエンジンは、その後推力を12,250-21,000 ポンドまで幅広く広げ、B727、B737、DC-9にも搭載された。350社のエアラインで採用され、総生産台数は14600台で総運転時間は15億時間に達した。草創期のターボファンエンジンでは比類なき製造数を誇れたのは、基本設計が後の推力の増減のための派生型エンジンに適したからであった。このエンジンの存在も、このような基本方針が後の新型エンジンの開発設計時の重要事項として引き継がれてゆくことになった。

この期間の後半は、いわゆるジャンボ機の開発競争であった。エンジンの大型化と信頼性の向上により、主要エアラインはこぞって機体の大型化による旅客コストの削減を求めた。エアラインの直接運航費は燃料である石油の値段の乱高下により大きく変動する。燃料費が全体の50%以上を占める期間もたびたび出現する。エアラインが求めるのは、「シート・マイル・コスト」と呼ばれる旅客一人を1マイル運ぶためのコストになる。ジャンボ機はこの点で圧倒的に有利になる。このことが1970年当初から始まると考えた機体会社とエンジン会社は、こぞって高バイパス・エンジンの研究を始めた。

当初それは軍用機用のエンジンからの転用であった。現在もそうであるが、新規エンジンの研究と開発費の総額は、計画通りの生産台数でも総合収支の回復には10~20年を要する。従って、特に欧米では新規のエンジン開発は軍用機用エンジンの開発費で行い、それを後に民間機用エンジンに改良する手法が採られた。

米軍の大型輸送機CX-X計画は1963年後半に始まり、搭載エンジン4発、総重量249トン、積載量81.6トン、巡行マッハ0.75の条件が示された。積載量を乗客数に換算すれば、例えば荷物を含めて一人100kgとすると800人が可能となる。この仕様に対して、ロッキード社、ボーイング社、ダグラス社、マーティン社、ジェネラル・ダイナミクス社がこの提案に応えた。

この大型機のエンジンに関しては、最大推力が18トンの高バイパス・ターボファンエンジンの開発が必要となり、P&WとGEが開発競争を行った。例えば、JT3D-5Aのファンの直径1.3m、バイパス比1.4、最大推力9.5トンであり、それに対して、高バイパス比のJT9D-1は直径2.36m、バイパス比は5、最大推力は18.6トンとなる。ファンの直径を、ほぼ2倍にする設計が必要であった。

この米軍の大型輸送機C5Aは、ロッキード社に開発が委ねられることに決定された。エンジンは、GEのTF39であった。敗れたボーイングとP&Wは、この開発の技術を民間機用に向け、B747の機体とエンジンの開発に注力することになった。JT9Dエンジン・シリーズの開発は、このために始められ、1966年に地上運転を開始して、1968年には米軍機のB52を改造したFTB(フライインング・テストベッド)による空中試験飛行が行われた。そして、1969年2月にB747の初号機の初飛行が行われた。さらに、パンアメリカン航空による初の商業飛行が1970年1月に行われた。このような、順調な機体とエンジンの同時開発は、現代の技術をもってしても、なかなかできるものではない。当時の軍用機用の研究と開発が、いかに入念に行われていたかの証である。B747の機体は、その後様々な改良とエンジンの換装が行われ、Boeingによる製造は2020年現在続けられている。

高バイパス・ターボファンエンジンでは、ファンの入口径が巨大になるので、ファンブレードには鳥などの衝突に耐えられるだけの強度と軽量化が同時に必要になる。そこでP&Wは、ファンブレードの素材にチタン合金を用いて、軽量化と強度の両立を図った。一方で、RRは複合材を用いたブレードで開発を進め、最後の鳥打ち込み試験(この試験は、エンジン全体の試作が完了し、最大回転数の試験が終了してから行われる)に失敗し、機体会社への納入遅れのために倒産して、その後長期間にわたって国営会社(RR1971)となってしまった。

GEがCX-X計画に提案してロッキードの機体と共に競争に勝利したのはTE39エンジンで、バイパス比は8、圧縮比は25、タービン翼の冷却設計によって1370℃という温度を達成したことであった。TE39の初号機は1965年に試運転し、大型の軍用輸送機C-5Aは1968年に初飛行を行った。その後、このエンジンは民間機用にCF6として改造され、マクドネル・ダグラス DC-10とB747の代替え用エンジンに選ばれた。

高バイパスターボファンエンジンは熱力学的な効率が大幅に向上し、燃料消費率を一気に25%以上改善することができた。また43,000lb(約19.5t)の推力はジャンボジェット機の長距離飛行を可能にした。B747の初の定期運航路はニューヨーク―ロンドン間であった。

私は、その後GEとPWAの両社の研究部門とも付き合うことになったのだが、GEは熱力学と材料の開発を伴った高温化技術に優れ、PWA社は流体力学と高負荷タービンの開発に熱心であったと記憶している。この時期の開発競争の余韻とも思える。

17.2 J3エンジンの開発と実用化

国産ジェットエンジンの開発が国内に定着した歴史には紆余曲折があった。1955.2年にGHQによる航空禁止が一部解除され、日本企業による航空機製造が再開されたが、空白の7年間で世界のエンジン技術は格段の進歩を遂げており、単独企業の独力では開発が不可能な状態になっていた。通商産業省(現経済産業省)は、1952年11月に「航空機製造法」が施行された後、翌年6月に航空機生産審議会において「ジェットエンジン試作研究に関する特別措置」を公表して、試作するメーカーには助成金を出すとして募集を開始した。

最初に名乗りをあげたのは、元中島のエンジン部門を引き継いだ富士重工系の会社で、助成金320万円を受け、1954年に「JO-1」を完成させた。しかし、これは実用には程遠いものであった。そこで、石川島播磨、富士重工、富士精密、新三菱の4社が共同出資して資本金1億6千万円の日本ジェットエンジン株式会社(NJE)を設立した。しかし、通産省は欧米のあまりに進んだエンジン技術を見るにつけ弱気になり、予算は縮小していった。アメリカ製エンジンのライセンス生産のほうが、開発費もかからずに、早期に技術を取得できるのではないかとの考えが主流となっていった。

そのような中で、日本初のジェット練習機であるT-1は、搭載するターボジェットエンジンもまた国産品であることが決定し、1956年にNJEと防衛庁でエンジン試作の契約が成立した。しかし、開発は困難を極めて、次第に全ての会社がエンジン開発ビジネスに消極的になっていった。

その中にあって、ただ一社というよりはただ一人敢然と継続にチャレンジした人がいた。有名な土光敏夫である。1957年に石川島重工業が武蔵野の中島飛行機のエンジン工場の跡地に、ジェットエンジン専門工場としての田無工場を開設した。その時の逸話はこのようなものであった。

『終戦の翌年である1946年に石川島重工業の社長となった土光はその後、東芝の再建や、国鉄の民営化に道を開いた80年代の行財政改革などで剛腕を振るった。ただ日本の産業史に残る最も輝かしい業績は、航空機エンジン産業を興したことだろう。重工大手各社が投資リスクの大きさゆえ、尻込みする中で、1957年に東京・田無工場を開設し、本格参入した。 その際、土光は全社幹部を集めた決起集会で、自らのあだ名通りの「怒号」を飛ばした。「焦土となった日本が工業立国として復活するには、最も難しい航空機エンジンに挑戦するしかない。そこで成功しなければ、日本の工業輸出品は世界で認められない」と。 そして、「航空機エンジンに社運を賭ける」と宣言し、壇上の机を思い切り殴りつけた。土光の拳は血に染まった。』(文献14章の(13)より引用)

この発言が無ければ、現在の日本のジェットエンジン・ビジネスは存在しなかったとも云えるほどの発言であったと云われている。この時点で他の4社はJ3に見切りをつけ、ジェットエンジンから手を引くことになり、以降現在まで防衛庁関連のターボジェットエンジンの開発はIHIがほぼ独占的に行うことが続いている。

この間に国産エンジンは中級ジェット練習機の初飛行には間に合わず、ブリストル・オルフュースのMk805を搭載したT1-1ジェット練習機が生産されることになり、1960年に初飛行が行われた。J3エンジンは、量産第一期の20機と第二期の20機に間に合わず、第三期の20機でようやく量産化できる見込みとなった。しかし、航空自衛隊の教導飛行方針が変更され、機体の配備数を削減することから、第三期分の20機で生産終了した。

なお、上記のIHI田無工場は、その後も国内最大のジェットエンジンの生産工場であったが、周辺の市街地化により2007年に福島県相馬市に移転した。その後、跡地の一部は公園となり、「ジェットエンジンのふる里」という名の記念碑が建てられており、毎年OB会が清掃を行っている。

図6.2ジェットエンジンのふる里の記念碑 (IHI提供)

コラム;Boeing機がレシプロからジェットエンジンへの大転換を図った時の秘話(8)

1960年代から現在まで、夥しい数の経営指南書が発行された。その中にあって、T.J.ピーターズとR.H.ウオ-タマンの著書、「エクセレント・カンパニー」講談社(1983)は、その題名と共に有名になった。その冒頭の「序」の中に、次の終戦直後のボーイングの話が出てくる。

エクセレント・カンパニーの基本はプロダクト・チャンピオンと称する自分の信念に基づいて突っ走る従業員の実話が中心なのだが、それについてのボーイングの幹部との話が紹介されている。

終戦直後に、「そのチャンビオンたちがいすぎて困ってるくらいなんだ」との話しは、次の事実を語っていた。ボーイングがいかにして後退翼型のBoieing707で民間航空機では最初の大成功を収めたかと、当初ターボプロップ型B-52のジェット機化としての利点を証明した時の裏話だった。

それは、ボーイングの技術者の一群が、終戦直後にドィツ軍の技術者の部屋に侵入して、ファイルを必死になってあさっている光景であった。そこから彼らは、ナチスドイツが後退翼型航空機に多くの利点があることを認めていた事実をつかみ、シアトルに戻って直ちに風洞を使った実験を行い、後退翼型機の基本形状を決めた。彼らはB-52の設計を最初から完全にやり直し、膨大な提案書をまとめて空軍に提出した、とある。 (p.12-13を参考)

この逸話からも分かることは、このように、他国の技術者の個人的なファイルを丸ごと持ち出して、そこから次の技術開発を始めるということは、やはりエンジンの進化の系統化はまさに、ヒトからヒトへということだと考えられる、この場合は、敵対した戦争当事者間の系統化であった。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます