中世の山城を市民グループが発見

と言う内容の記事は全国にも数例

存在するのであろう。私も過去に

長谷川先生。中世城郭と思われる

場所があるので、現地を見て頂け

ますかと言われて現地調査へ赴い

た経験がある。詳細に調査した上

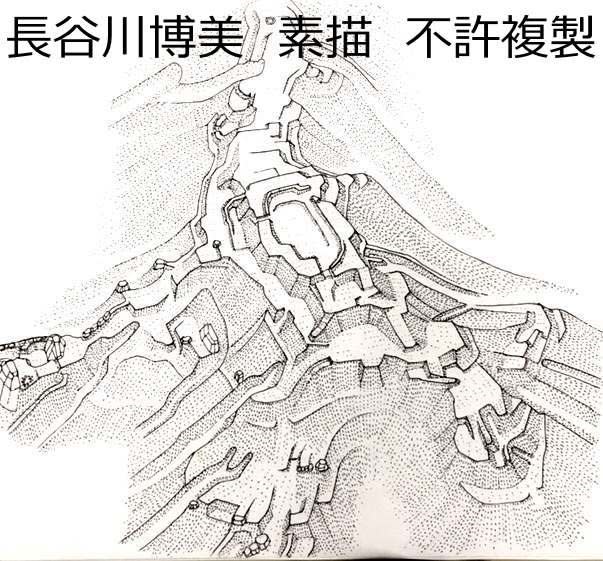

で私が鳥瞰図を作成してみる事に

すると見事な城郭遺跡である場合

がある。

しかし当然の理の如く地元の人々

はこの城址には無関心である場合

が多い。それは簡単な理由がある

長年親しんだハイキング道に城址

などある訳がないと歴史好きの人

が言われる傾向が多い。歴史講演

や城址散策散歩を楽しんでおられ

る方は城郭遺跡を観察する事には

馴れておられない場合が多いと言

える。もう一点人間は言語学習に

より歴史を覚えて記憶する傾向が

あり現地城郭遺跡を見て城跡だと

気づく人、認識する人は少ないと

私は考えている。また人間の脳は

最初からその様なものは存在しな

いと言語入力された場合城郭遺構

を全く観察しない見ない人もいる。

この傾向は無理もない事であろう。

常に低土塁の城址を見学する事に

慣れた人ならば、下図の様な城は

容易に認識する事ができるが、低

土塁を如何に解釈するかによって

城郭遺跡の解釈とは全く異なって

くるものだろう。

同じ城址でも観察する人間の主観

や評価で大きく認識が異なる場合

が発生しているのだ。下図の様な

同じ城でもAが本当の城址の現実

を伝えていると断言する人もおり。

A

Bが中世城郭のリアルナ現実だよ

と言う人もいて世の中は一概には

どれが正しいとは言えないものだ。

B

★複雑な城内通路を考察する。

下図の城には

①②③④⑤⑥⑦⑧

あいうえおか

ABCDEFGH

などの城内通路も観察する事が

出来る。ただし通路は後世撹乱の

痕跡があり正確には復元不可能だ。

▼

また横矢など城内から入城者を

随時迎撃かのうな弓矢の配置も

伺い知る事が出来る。

▼

※参考資料

伊庭の乱「ウイッキペデイア」より

第一次伊庭氏の乱[編集]

文亀2年(1502年)10月、六角高頼が

伊庭貞隆を咎めたところ、貞隆とその

一族は出奔、11月に六角氏の一門であ

る山内就綱の協力を得て挙兵をすると、

12月26日には馬淵城・永原城を攻め落

とした。高頼は観音寺城を出て蒲生貞秀

を頼って音羽城に落ち延びた[1]。

伊庭貞隆は音羽城を攻め、翌文亀3年

(1503年)3月には細川政元の内衆で

ある赤沢朝経も伊庭氏の援軍に駆けつ

けた。しかし、6月には赤澤朝経が京都に

帰還し、朝経の主君である細川政元の仲介

で高頼と貞隆は和睦して、貞隆の息子とみ

られる六郎が高頼と対面した。六郎と山内

就綱は間もなく京都に脱出して細川政元を

頼ったが、貞隆は永正元年(1504年)には

守護代としての職務を再開している[2]。

第二次伊庭氏の乱[編集]

ところが、永正11年(1514年)2月19日に

なって、伊庭貞隆は息子の貞説(六郎と同一

人物かは不詳)と共に再び出奔して、六角氏

と対立する北近江の京極氏および浅井氏

の支援を受けて南近江で六角高頼と戦った[3]。

六角氏と伊庭氏および京極氏の戦いは断続的

に続くが、大永5年(1525年)に六角軍が

京極軍を打ち破って伊庭氏の有力被官である

九里氏を滅ぼしたことで事実上終焉し、それ

までの所領や所職のほとんどを没収された

伊庭氏は本領である神崎郡伊庭

(現在の滋賀県東近江市)のみを安堵された。

この間に六角高頼と跡を継いだ氏綱は病死し、

氏綱の弟である承亀が還俗して「六角定頼」

と名乗って新たな体制を構築することになる

[4]。また、伊庭氏の被官たちも乱の過程で

六角氏によって直臣に取り込まれていき、

中でも池田氏に至っては六角氏綱死去の際に

は池田三郎左衛門尉が氏綱側近として定頼

への家督継承に関わるまでになっている[5]。

また、六角氏と京極氏との関係で言えば、

京極氏が乱中の大永3年(1523年)に発生

した梅本坊公事と称された家督争いによって

混乱した中で六角氏に敗北したことでその

権威は没落して浅井氏に取って代わられて

いる。しかし、乱の結果として、両勢力の

混在していた犬上郡・愛知郡の支配権は

六角氏に奪われることになる。

と言う内容の記事は全国にも数例

存在するのであろう。私も過去に

長谷川先生。中世城郭と思われる

場所があるので、現地を見て頂け

ますかと言われて現地調査へ赴い

た経験がある。詳細に調査した上

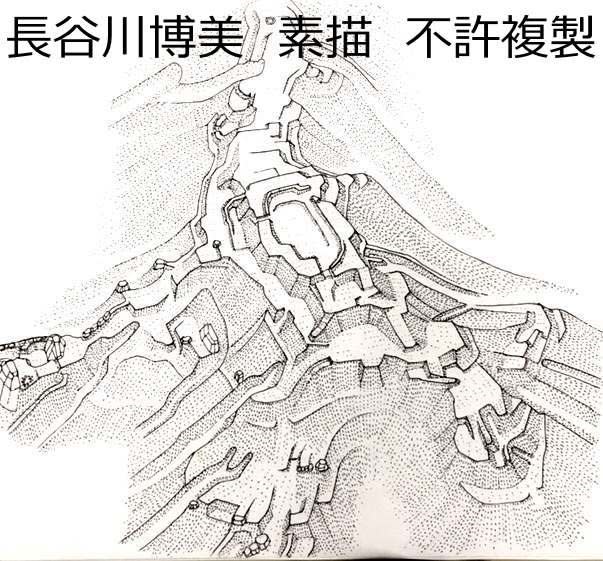

で私が鳥瞰図を作成してみる事に

すると見事な城郭遺跡である場合

がある。

しかし当然の理の如く地元の人々

はこの城址には無関心である場合

が多い。それは簡単な理由がある

長年親しんだハイキング道に城址

などある訳がないと歴史好きの人

が言われる傾向が多い。歴史講演

や城址散策散歩を楽しんでおられ

る方は城郭遺跡を観察する事には

馴れておられない場合が多いと言

える。もう一点人間は言語学習に

より歴史を覚えて記憶する傾向が

あり現地城郭遺跡を見て城跡だと

気づく人、認識する人は少ないと

私は考えている。また人間の脳は

最初からその様なものは存在しな

いと言語入力された場合城郭遺構

を全く観察しない見ない人もいる。

この傾向は無理もない事であろう。

常に低土塁の城址を見学する事に

慣れた人ならば、下図の様な城は

容易に認識する事ができるが、低

土塁を如何に解釈するかによって

城郭遺跡の解釈とは全く異なって

くるものだろう。

同じ城址でも観察する人間の主観

や評価で大きく認識が異なる場合

が発生しているのだ。下図の様な

同じ城でもAが本当の城址の現実

を伝えていると断言する人もおり。

A

Bが中世城郭のリアルナ現実だよ

と言う人もいて世の中は一概には

どれが正しいとは言えないものだ。

B

★複雑な城内通路を考察する。

下図の城には

①②③④⑤⑥⑦⑧

あいうえおか

ABCDEFGH

などの城内通路も観察する事が

出来る。ただし通路は後世撹乱の

痕跡があり正確には復元不可能だ。

▼

また横矢など城内から入城者を

随時迎撃かのうな弓矢の配置も

伺い知る事が出来る。

▼

※参考資料

伊庭の乱「ウイッキペデイア」より

第一次伊庭氏の乱[編集]

文亀2年(1502年)10月、六角高頼が

伊庭貞隆を咎めたところ、貞隆とその

一族は出奔、11月に六角氏の一門であ

る山内就綱の協力を得て挙兵をすると、

12月26日には馬淵城・永原城を攻め落

とした。高頼は観音寺城を出て蒲生貞秀

を頼って音羽城に落ち延びた[1]。

伊庭貞隆は音羽城を攻め、翌文亀3年

(1503年)3月には細川政元の内衆で

ある赤沢朝経も伊庭氏の援軍に駆けつ

けた。しかし、6月には赤澤朝経が京都に

帰還し、朝経の主君である細川政元の仲介

で高頼と貞隆は和睦して、貞隆の息子とみ

られる六郎が高頼と対面した。六郎と山内

就綱は間もなく京都に脱出して細川政元を

頼ったが、貞隆は永正元年(1504年)には

守護代としての職務を再開している[2]。

第二次伊庭氏の乱[編集]

ところが、永正11年(1514年)2月19日に

なって、伊庭貞隆は息子の貞説(六郎と同一

人物かは不詳)と共に再び出奔して、六角氏

と対立する北近江の京極氏および浅井氏

の支援を受けて南近江で六角高頼と戦った[3]。

六角氏と伊庭氏および京極氏の戦いは断続的

に続くが、大永5年(1525年)に六角軍が

京極軍を打ち破って伊庭氏の有力被官である

九里氏を滅ぼしたことで事実上終焉し、それ

までの所領や所職のほとんどを没収された

伊庭氏は本領である神崎郡伊庭

(現在の滋賀県東近江市)のみを安堵された。

この間に六角高頼と跡を継いだ氏綱は病死し、

氏綱の弟である承亀が還俗して「六角定頼」

と名乗って新たな体制を構築することになる

[4]。また、伊庭氏の被官たちも乱の過程で

六角氏によって直臣に取り込まれていき、

中でも池田氏に至っては六角氏綱死去の際に

は池田三郎左衛門尉が氏綱側近として定頼

への家督継承に関わるまでになっている[5]。

また、六角氏と京極氏との関係で言えば、

京極氏が乱中の大永3年(1523年)に発生

した梅本坊公事と称された家督争いによって

混乱した中で六角氏に敗北したことでその

権威は没落して浅井氏に取って代わられて

いる。しかし、乱の結果として、両勢力の

混在していた犬上郡・愛知郡の支配権は

六角氏に奪われることになる。

賜りました。私の

ブログは述べたい

事の70%しか言及

していないと思います。

しかし良いねの人は

文章になっていない

30%も察知しておられ

ると思います。世の中

に城郭に関心がある

人は本当に少ないと

思います。

城内通路や

横矢等を

追記致しました。

併せてお読みください。