8月から弊社の新たな試みとしてZOOMを使ってのオンライン読書会をはじめました。

読書会自体は昔ながらの学びの形態ですね。

今回はこれをオンラインで行おうというもの。

私自身沢山の学びをZOOMというツールで参加したり、お客さんとの場や、団体の

運営の場で活用を深めオンライ組織開発ファシリテーターとして仲間と研鑽を積んでいる最中です。

学びの場はICTの普及とともに大きく変化をしています。

今回の読書会も書籍を事前にパートに区切って読んできていただくことはもちろんですが、事前の課題を次回の読書会までにやっていただき当日その課題について話し合います。

講師の先生にわざわざ登壇していただくということでもなく自宅や先生のオフィスから先生の立場というより一参加者として加わっていただきます。

先生からの講義は90分のうち20分ほど。あとは、参加者同士で本の感想を

述べ合ったり事前の課題を解いたりと残りの時間はお互いの対話や気付きの時間を大切にするのです。

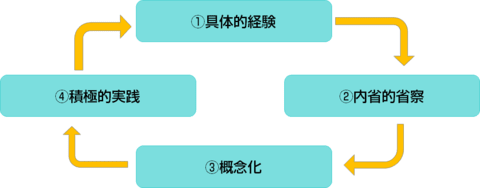

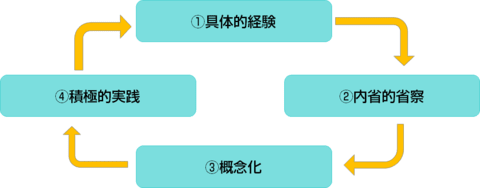

ここには、コルブの経験学習モデルという考え方があります。

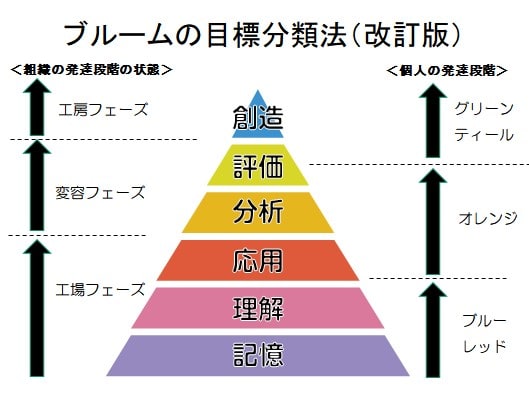

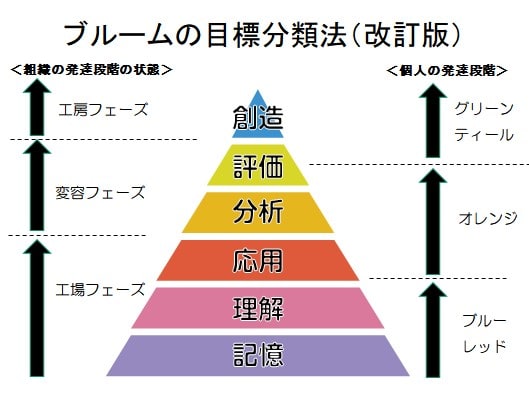

そして、ブルームの教育の分類モデルという考え方があり、

私達の今までの学校の教育モデルは、記憶や正解に比重が置かれて教育体系が

組み込まれてました。

これを企業の教育体系も同様でやはり学校教育の延長での教育モデルになっており

いわゆる正解を求める教育モデル、マニュアルを覚える教育モデルが一般的に組まれているようです。

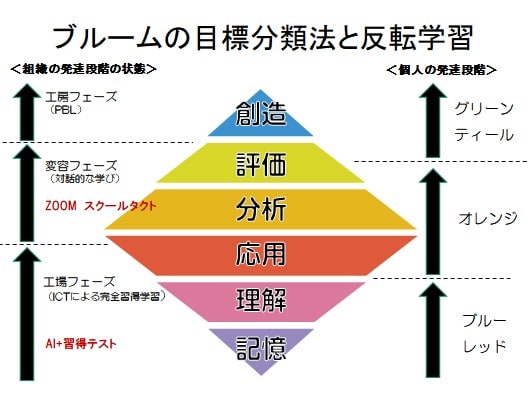

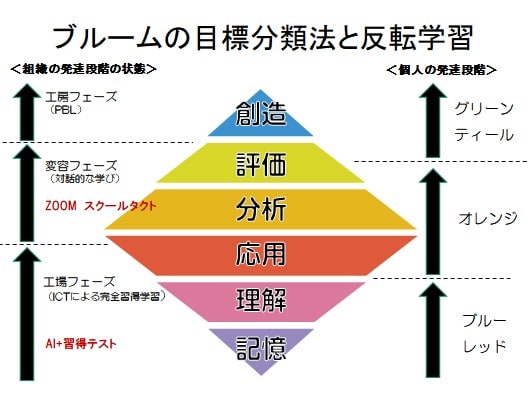

しかし、この教育体系では、ものが壊れたり、ゴールが明確でそこにより早くよりスピーディーに向かっていけば良いといった、原因と結果が明確な技術的な課題を解決するような問題の場合は威力を発揮します。しかし、VUCAと言われる時代、ゴールがはっきりしない、そもそも課題が何なのかもわからないなかもはやこれは機能する分野は限られてきます。、多様で複雑な組織の中では、いままでの記憶や正解を求める教育はスピーデーに効率よく学んでいただき、応用や様々な意見を統合したり変容や創造を促す教育体系へと図のようにシフトしていく必要に殆どの企業は迫られているのではないでしょうか?

記憶や理解はオンラインのコンテンツで事前に各人が自分のペースで学習する。

それを前提として、zoomを始めとしたICTツールで対話の場を形成する。

今回の読書会も高校生から大学生そして社員の立場の人から経営者まで様々な立場の方がご参加

いただきました。学びの場は誰もが萎縮することなく安心安全な場で学び合う。

移動時間もお金もかけずに時空を超えて多様なメンバーが学び、立場を超えて学び合う。

昭和生まれの今年50になるオッサンとしてはびっくりな時代、素晴らしい時代が

やってきたものだなあと。

次回の TERAKOYA 読書会は、9月11日。詳しくはこちらから▼

読書会自体は昔ながらの学びの形態ですね。

今回はこれをオンラインで行おうというもの。

私自身沢山の学びをZOOMというツールで参加したり、お客さんとの場や、団体の

運営の場で活用を深めオンライ組織開発ファシリテーターとして仲間と研鑽を積んでいる最中です。

学びの場はICTの普及とともに大きく変化をしています。

今回の読書会も書籍を事前にパートに区切って読んできていただくことはもちろんですが、事前の課題を次回の読書会までにやっていただき当日その課題について話し合います。

講師の先生にわざわざ登壇していただくということでもなく自宅や先生のオフィスから先生の立場というより一参加者として加わっていただきます。

先生からの講義は90分のうち20分ほど。あとは、参加者同士で本の感想を

述べ合ったり事前の課題を解いたりと残りの時間はお互いの対話や気付きの時間を大切にするのです。

ここには、コルブの経験学習モデルという考え方があります。

そして、ブルームの教育の分類モデルという考え方があり、

私達の今までの学校の教育モデルは、記憶や正解に比重が置かれて教育体系が

組み込まれてました。

これを企業の教育体系も同様でやはり学校教育の延長での教育モデルになっており

いわゆる正解を求める教育モデル、マニュアルを覚える教育モデルが一般的に組まれているようです。

しかし、この教育体系では、ものが壊れたり、ゴールが明確でそこにより早くよりスピーディーに向かっていけば良いといった、原因と結果が明確な技術的な課題を解決するような問題の場合は威力を発揮します。しかし、VUCAと言われる時代、ゴールがはっきりしない、そもそも課題が何なのかもわからないなかもはやこれは機能する分野は限られてきます。、多様で複雑な組織の中では、いままでの記憶や正解を求める教育はスピーデーに効率よく学んでいただき、応用や様々な意見を統合したり変容や創造を促す教育体系へと図のようにシフトしていく必要に殆どの企業は迫られているのではないでしょうか?

記憶や理解はオンラインのコンテンツで事前に各人が自分のペースで学習する。

それを前提として、zoomを始めとしたICTツールで対話の場を形成する。

今回の読書会も高校生から大学生そして社員の立場の人から経営者まで様々な立場の方がご参加

いただきました。学びの場は誰もが萎縮することなく安心安全な場で学び合う。

移動時間もお金もかけずに時空を超えて多様なメンバーが学び、立場を超えて学び合う。

昭和生まれの今年50になるオッサンとしてはびっくりな時代、素晴らしい時代が

やってきたものだなあと。

次回の TERAKOYA 読書会は、9月11日。詳しくはこちらから▼

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます