サンタクロースからの日本国民へのプレゼント、鴨。弊ブログでは「木花咲耶姫」と同一神格のほしのあきさんが「マリー・アントワネットに別れをつげて」の試写会に登場した翌日、年末の総選挙(2012年12月16日)によって悪夢の民主党政権が終焉をむかえました。

而して、このプレゼントは、もう一つの悪夢、<脱原発の狂宴>からこの国の社会が<卒業>する契機、すなわち、脱原発の主張の基盤たる「人間中心主義-国家権力の万能感」に別れをつげる契機でもある、鴨。と、そう私は期待しています。

以下、その契機が現実に移行する上で重要と思われるポイント。すなわち、「そもそも原発の危険性とはどういうことか」「原発の必要性や不可避性とはどういうことなのか」を考える上で参考になると思われた2012年の新聞報道のスクラップです。尚、このイシューを巡る私の基本的な考えについて下記拙稿をご一読いただければ嬉しいです。

・放射能の恐怖から解脱して可及的速やかに<原発立国>に回帰せよ!

https://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/8662b74f5b1f15da4739d0a9642916dd

・事故を乗り越え福島とともに進む☆原発推進は日本の<天命>である

http://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/b622871cf5e7abeed93e370c6dceab35

▼黒い雨、がんリスク増えず 放影研、1万3千人

被爆者の健康を日米共同で調査している放射線影響研究所(広島市、長崎市)は7日、原爆投下後に放射性降下物を含む「黒い雨」に遭ったとされる約1万3千人のデータを解析した結果、黒い雨に遭ったことでがんになるリスクの増加はみられなかったと発表した。

黒い雨の影響をめぐる住民の調査は、長崎・西山地区で50人を調べた以外ではほとんど例がなく、広島と長崎の両方を含む大規模データの解析は初めてとみられる。ただ、データの比較方法など、解析の手法に専門家から批判の声も出ている。

(西日本新聞・2012年12月8日)

▼<震災関連死>70歳以上が9割、「疲労原因」福島に集中

復興庁は21日、東日本大震災の被災者が避難所などで体調を崩して亡くなった「震災関連死」に関する最終報告書を発表した。調査対象になった岩手、宮城、福島3県18市町村の死者1263人の約9割は70歳以上の高齢者。死亡原因(複数回答)については「避難所生活の肉体・精神的疲労」が638人と半数を超えた。そのうち福島県内が433人を占め、東京電力福島第1原発事故が広範囲・長期間にわたり多数の住民を苦しめている実態が鮮明になった。

報告書は21日の関係省庁による検討会で示された。復興庁が把握した震災関連死は1都9県の1632人(今年3月末現在)。そのうち、震災・原発事故の被害の大きかった福島、岩手、宮城3県の18市町村1263人を対象に死亡診断書などで原因を調べた。

地域の内訳は、福島県が12市町村(南相馬市、浪江町、いわき市、富岡町、大熊町、双葉町、飯舘村、楢葉町、川内村、広野町、葛尾村、田村市)の734人▽岩手県の3市町(大船渡市、釜石市、大槌町)と宮城県の3市(石巻市、仙台市、気仙沼市)が計529人。70歳以上が1094人を占め、世代別では80代が549人で最も多い。全体の約半数が震災から1カ月以内、約8割が3カ月後までに死亡していた。

死因は避難所生活の疲労が最多で、冷たい床に薄い毛布1枚を敷いていた▽寒さで布団にいることが増え、体が動かず食事や水分も取れなくなった▽狭い避難所に詰め込まれて疲労困憊した--など、心身に強いストレスを受けた事例が並ぶ。

続いて「避難所などへの移動中の精神的・肉体的疲労」が401人。福島県は380人で、宮城、岩手両県の21人より圧倒的に多かった。原発事故の発生で病院・介護施設から移送された患者らが死亡したケースが主で、検討会が意見聴取した有識者から「リスクが高い場合は移送しない選択肢も考慮すべきだ」との指摘が出た。・・・

(毎日新聞・2012年8月21日)

▼政治的な思惑が残した禍根…チェルノブイリの失敗と教訓

政治的な思惑から非現実的な退去基準を決めたことが、いかに禍根を残したか。旧ソ連(現ウクライナ)チェルノブイリ原発事故のその後をウクライナ政府関係者は苦渋に満ちた表情で語ったという。

東京大学総長、文相などを歴任した原子核物理学者の有馬朗人さん(81)は、先月中旬、中学校の理科の教諭らとともに現地入りし、いまなお続くウクライナの苦闘と爪痕に改めて驚かされた。

1986年、チェルノブイリ原発が暴走の末、炉心溶融(メルトダウン)により爆発した。半径30キロ圏内の住民は強制移住させられた。このとき、ソ連政府は退去基準を年間100ミリシーベルトにし、その後、段階的に20ミリシーベルトにした。だが、ソ連崩壊に伴い、独立したウクライナ政府は一挙に5ミリシーベルトに下げた。

過度に厳しい基準と指摘されたが、「独立に際し、ソ連から少しでも多くの賠償金を引き出そうと思ったのです」(政府関係者)との打算だった。だが、その結果は、強制避難の対象区域や人口が極めて大きくなったうえ、避難した住民は新たな環境に適応できず、大きな負担を強いられた。政府の補償や支援策は国家予算の1%を占め、さらに補償は既得権と化し、基準などの見直しは困難になっているのだという。

日本の福島第1原発に関する退去基準は20ミリシーベルトだが、同じ基準だった校庭利用基準は昨夏、年間1ミリシーベルトに引き下げた。人ごとではなかろう。

興味深いのはウクライナが原発を稼働させていることだ。現在、15基が運転されており、エネルギー全体の原発依存率は47%で、世界第4位だ。その理由も「エネルギー資源がないからです。ロシアからの天然ガスは不安定さが残っている」(同)という。

結局、自力で供給を安定させるには原発しかないと判断したのだ。日本のエネルギー自給率は4%にすぎない。ウクライナ以上に厳しい状況であることに日本人は目を向けてほしいと有馬さんは訴えている。

(産経新聞・2012年8月14日)

▼被ばく「20ミリシーベルト」混乱

福島第1原発事故による放射線被ばくを心配する人は多い。呼吸や食事を通じた内部被ばくを懸念する声もある。被ばくをめぐる討論会やシンポジウムでは、学者や政府への信頼低下や、地元との対話不足を指摘する声が出る。ただ、安心できる線量の目安に関しては、専門家の意見がまとまりつつある。

被ばくへの関心は、4月末に文部科学省が学校での年間放射線量として打ち出した「校庭20ミリシーベルト」で火がついた。この数字のもとになっているのは、国際放射線防護委員会(ICRP)が示した避難など被ばく防護の目安となる「緊急時20~100ミリシーベルト、復興時1~20ミリシーベルト」という値だ。幅をもたせてあるのは、地域の状況に応じて最適の対策をとれるようにするため。避難した方がいい場合もあれば、逆に転居や転校といった別の住民の負担が重くなる場合もある。

だが、20ミリシーベルトという数字が独り歩きしたことで、福島の現地で納得する人は少なく、激しい抗議を受けた文科省は、一転して「1ミリシーベルト以下を目指す」と言うしかない状況に追い込まれた。

ここまで不信を招いたのはなぜか。チェルノブイリ原発事故の調査も手掛けた長滝重信・長崎大名誉教授は「話し合いがなく、いきなりこの基準でと言ってしまったのが混乱の元」と指摘。ICRP委員を務める甲斐倫明・大分看護科学大教授も「きめ細かなリスクの説明をして、地元と一緒に考え、決定してもらう方法もあった」と話す。

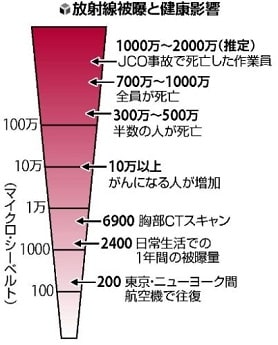

裏付けとなる科学的なデータに関し、長滝名誉教授は「100ミリシーベルトを超える被ばくになれば、発がんの確率は0・36~0・77%上昇する。ただ、100ミリシーベルト以下の被ばくには、疫学的にみても、実験でも影響が分からない。20ミリシーベルトが怖いという人に根拠を聞くと、答えは返ってこない」と話す。発がんリスクには、生活習慣や飲食物、喫煙などさまざまな要素があり、放射線だけの影響を見極めるのは非常に困難だからだ。・・・

「原発事故後、放射線量が高めとなっている首都圏でも、福島より1、2桁少ない。政府は、東京は大丈夫とはっきり言った方がいい」と田中俊一・前原子力委員会委員長代理は力を込める。

福島県民の内部被ばくでは、放射線医学総合研究所などで検査が始まり、結果はまだ確定していないものの、被ばくは微量と推定されている。

影響の程度について津金昌一郎・国立がんセンター予防研究部長は「福島の住民は被ばくしてしまった。しかし、リスクを下げる方法はいくつもある。公共の場の禁煙などを福島県が率先してやれば、がんの罹患率が全国で最も低くなるだろう」と述べた。福島でも他の地域でも分かりやすい情報公開が大切になりそうだ。

(中日新聞・2011年7月3日)

これは周知のことでしょうが、国際放射線防護委員会(ICRP)の放射線被曝のリスクモデルでは、所謂「外部被曝」と「内部被曝」の二つの被曝の間に区別をもうけず、外部であれ内部であれ被曝線量総量が問題と考えています。

他方、それらは、おそらく(疑似科学的主張を流布する反原発カルト集団として、欧米では「反原発派-脱原発派」からさえ最早相手にされなくなってきている。そう言っても満更間違いではない市民団体、)欧州放射線リスク委員会(ECRR)の「勧告」の受け売りなのでしょうが、世の中にはそれら「内部被曝」と「外部被曝」を区別して、(同じ量の放射線被曝であったとしても)「内部被曝」の危険性を「外部被曝」よりも数桁高いと想定する人々もおられる。

要は、ICRPモデルでは、外部被曝で100ミリシーベルト、内部被曝で1ミリシーベルトを受けた集団の被曝リスクは被曝総量の「101」を定数とする関数とされているのに対して、ECRRのモデルでは(例えば、ここで内部被曝のリスクを2桁高いと仮定すると、「100+(1×100)=200」の)「200」を定数とする関数とされるということです。

而して、このECRRのモデル自体、疫学的どころか理論的根拠を欠くものとしてほとんどの専門家は相手にしていないのですけれど、まがりなりにも、なぜこのような仮説モデルが提示されたのかということ自体が、この問題「放射線被曝のリスク」を巡る問題を照射していると私は思います。

すなわち、「内部被曝」の危険性を「外部被曝」のそれよりも数桁高いと想定しても/あるいは、ICRPモデルの如く、両者の危険性に差をもうけないとしても、双方とも現実の説明にそう困らないということ。

どういうこと? 「Aである」と「Aではない」が、少なくとも見た目には同時に成り立つというのはどういうこと? そんなことありえるの?

はい、要は、内部被曝であれ外部被曝であれ(低線量積年平準放射線被曝のリスクがあまりにも低いので、まして、喫煙や飲酒、ストレス等々他の要因の重層的な影響を加味すれば)現象面の解釈はすべて「誤差の範囲」に収まると言うことなのです。閑話休題。

ことほど左様に、畢竟、低線量積年平準放射線被曝などは「正露丸」で対処可能。それで足りなければ「ワンカップ大関」を1本加えれば鉄板。と、考えた方が遥かに<害>は少なかった。冗談ではなくこれは事実なのだと思います。

・チェルノブイリ原発事故で最大の被害をもたらしたものは何か

-放射能狂騒終了の鐘は鳴り響く(上)(下)

http://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/b1ed075bf213f50762cfe92b5bd75a25

・高田純教授「福島県民は誰も甲状腺がんにならない」

-放射能狂騒状態の宴の終了を告げる鐘音

http://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/0310d2573c00291a4b0e194161f3e84b

<続く>