ヒロシマに原爆が投下されて77年が経過した。8月6日にヒロシマで一瞬にして推定14万人±1万人の命が失われたと推定されている。そして、毎年この日、平和祈念式典が開催され、死者への冥福が祈られて、非核が訴えられてきた。瞬時にして膨大な死者が出たこと、私の意識もそこから出発していたと今にして思う。なぜ、原爆投下がヒロシマだったのか。さらに続いてナガサキに投下されたのか・・・・。そこまで意識的に掘り下げて考えたことはなかった。

<序章>の2ページ目で著者は「--人類初の原子爆弾は、なぜ”ヒロシマ”に投下されなくてはならなかったか。 本書の取材は、このシンプルな疑問を突き詰めることから出発した。」(p5)と記す。

本書は、ノンフィクションである。私の意識の盲点に対して、一つの儼然たる事実を提示してくれることとなった。本書は、2021年7月に刊行された。

<序章>の冒頭は「明治27(1894)年、日清戦争を機に、東京の大本営が広島に移されたことはよく知られている。」の一文で始まる。ここでまず頭にガツンである。私は知らなかった。そして、序章の前の見開きに載る再構成された昭和9年の「大廣島市街地図」を見て、はっとした。広島市は様々な軍事関連組織・施設が集合した大軍事都市だったことである。

現在の地図を確認すると、JR広島駅前から南に的場町・比治山橋・皆実六丁目を経由して広島港まで電車が走っている。広島港の南西側に宇品島がある。上記「大廣島市街地図」では、広島駅と宇品駅を結ぶ宇品線が存在し、同駅の東、宇品島の北東方向に「陸軍運輸部」が位置し、この近くに陸軍桟橋があったことが付記されている。

タイトルにある宇品は、広島港のエリアと同義である。

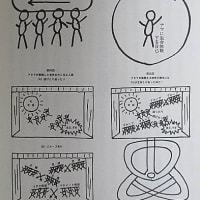

序章で著者は、アメリカが原爆投下候補地を選定するために委員会を設置して議論した記録「目標検討委員会会議要約」を引用し、ヒロシマが議論の最初から最後まで候補地の筆頭に上り続けていたことを指摘する。そこには、標的とされた理由に「重要な軍隊の乗船基地」がある点を挙げていること。これに加え、「町に広範囲な被害を与えられる広さがあり、隣接する丘陵が爆風の集束効果を生じさせて被害を増幅させることができる」という説明が続いていると言う。この「軍隊の乗船基地」が陸軍の宇品を意味した。

日本には世界に例を見ない特異性があったという。兵隊と兵器・諸物資を運搬するための船舶には、海軍が一切関与せず、陸上の戦闘部隊であるはずの陸軍が海洋運送の船舶を運用管理してきたと言う。その所管が陸軍船舶司令部だった。

ここにまず根本的な問題点が含まれていた。陸軍が海洋で操る船は、陸軍が調達する傭船であり、船長以下船員はすべて民間人であったという。海軍は戦闘に特化し、運搬船には関与しない。せいぜい運送船団の護衛任務を担当するだけだったそうだ。旧軍隊のこういう内実を本書で初めて知った。

日清・日露戦争から始まり、シベリア出兵中、国大陸への出兵、東南アジアへの南進は主に陸地での戦闘、つまり陸軍の進出であり、そのためのロジスティクス(兵站機能)は陸軍船舶司令部が中枢になって担った。旧日本軍最大の輸送基地が宇品だった。

「陸上の部隊であるはずの陸軍が海洋で船舶を操る・・・・名もなき技術者たちが、この国の貧弱な船舶輸送体制の近代化に奔走した。先人たちが苦悩の末に宇品に集約させた、島国としてもっとも重要な兵站機能はやがて軍中枢で軽視されてゆく。」(p10)

本書はそのプロセスを克明に跡づけていく。つまり、島国日本に必須の船舶輸送体制を扱った陸軍船舶司令部に着目して、ロジスティクスという視点から、中国大陸進出・太平洋戦争での敗北、ヒロシマへの原爆投下という事実の原因に肉迫していく。本書は、無謀とも言える戦争の実態を知り、問題事象を捕らえ直し、考えるうえで役立つ書である。

本書は、陸軍船舶司令官となって船舶輸送体制並びに、今何を成すべきかに邁進した2人の司令官に焦点を当てていく。前半、第6章までは、人々から「船舶の神」とまで称された田尻昌次中将を中軸にする。田尻昌次氏の『自叙伝』と彼の諸論文を基礎にして、田尻昌次の人生と軍暦の経緯を折り込みながら、明治後期から昭和15年(1940)3月、陸軍船舶司令官を罷免されるまでの期間の陸軍組織の実態が叙述されていく。

ここでは当時の軍隊組織の状況、特に運輸本部や参謀本部の実情が見えて来る。田尻昌次が昭和6年に運輸本部に異動となり、宇品に着任し、昭和12年から直接第一船舶輸送司令部に関わっていく。船舶輸送の専門家としての道を歩む。その中で、彼が船舶輸送体制の脆弱性を克服するために、何を考え何を行ったのかの経緯が綴られていく。

本書で取り上げられた事項の一端をキーワードとして列挙してみる。

小型舟艇の開発。「船舶工兵」と「船舶練習員」の制度創設。七了口における近代上陸作戦の遂行。宇品港の再整備。船舶準備のマニュアル作成。舟艇母艦・神州丸(MT)の建造等々。

事実ベースでの分析と着実な構想、体制の改善強化を進める実行力にます敬服する。

そして、陸軍船舶司令官の在任中に、「民間ノ舩腹不足緩和ニ関スル意見具申」という捨て身の行動をとった。参謀本部と陸軍省宛だが、関係省庁すべてに意見具申をしているのだ。だが、それが受け入れられることはなかった。

田尻は宇品の運輸部倉庫における出火(不審火)が原因で罷免されることになる。

田尻は船舶輸送体制の改善に注力し、事実をベースにしてロジスティクス側面での人的物的改善・強化が戦争に不可欠であることを力説した。だがそれは軽視される。ここに、日本の組織体質の問題点が内在する。

後半の<第7章「ナントカナル」の戦争計画>では、半年間だけ船舶輸送司令官を務める上月良夫中将が宇品を昭和15年10月に去ると、佐伯文郎中将が司令官を継承する。

それは、密かに対米開戦準備が進められ、一方でマレーへの進攻、「南進」論が本格化する時期だった。だが、田尻司令官が最後の意見具申をしている通り、船舶輸送体制の脆弱性が明確に露呈していくことになる。佐伯の懊悩が始まって行く。

この後半は佐伯中将と共に歩んだ篠原優が書き残した『暁部隊始末記』を基礎に諸参考文献等が利用される。船舶輸送体制という視点から、戦争の作戦が進展する中で、その軽視がどのような結果に結びついて行ったかという事実が克明に語られて行く。

それは<第8章 砂上の楼閣><第9章 船乗りたちの挽歌><第10章 輸送から特攻へ>という章タイトルから多少は類推できるかもしれない。そのプロセスは正にかつてベストセラーになった『失敗の本質』の分析に通底する事例研究の様相を帯びていく。

もう一つ、後半で重要な点は、<第11章 爆心>である。ヒロシマに原爆が投下された直後から、佐伯中将の指揮の下、船舶輸送司令部がどのような働きをしたかのか。断片的な説明はあったかも知れないが、総合的な行動事実としての内容はほとんど語られることがなかったのではないか。

著者は佐伯中将の適切な指揮と行動は、関東大震災発生時における佐伯の原体験にあると推測している。ヒロシマでの原爆投下直後に、救助救援、現場復旧のために何が行われていたのか、その一側面を本書により具体的に知る機会となった。

<終章>は船舶輸送司令部の主要登場人物について、彼らの敗戦後の生き方を描き出している。

タイトルになぜ「暁の」という語句が付されたのか。それは、陸軍船舶司令部の呼称が「暁部隊」だったことに由来するようだ。

さらに、この船舶司令部がどんな組織だったのかその実態についての情報がほとんどないという。著者は、「船舶司令部そして軍港宇品を知る手がかりは完全に封じられている」と感じているのだ。一方で、アメリカ側の資料は宇品の重みを雄弁に物語ると述べ、「アメリカはすでに日露戦争の直後から、日本を仮想敵国として作戦の立案に着手している。『オレンジ計画』と呼ばれるその作戦は、島国日本の海上封鎖を行って資源を断つ”兵糧ぜめ”を基本とした」(p9)という。

本書は無謀な戦争を二度と繰り返さないため、史実に学ぶための一書だと言える。確然たる事実を軽視すると失敗という結果を引き起こす。それを示す書である。

「あとがき」に著者は記す。「本書で繰り返し問われたシーレーンの安全と船舶による輸送力の確保は、決して過去の話ではない。食糧からあらゆる産業を支える資源のほとんどを依然として海上輸送に依存する日本にとって、それは平時においても国家存立の基本である」(p381)「日本にとって船舶の重要性と脆弱性は、いくら強調してもし過ぎることのない永遠の課題である。その危い現実を顧みることなく、国家の針路のかじ取りを誤るようなことは二度とあってはならない」(p382)と。

最後に、本書から示唆深い、あるいは印象的な文を引用しご紹介しよう。その中には、現在でも政府並びに官僚の体制・体質の中で発生している問題事象に通じる側面があるという気がする。

*「将帥第一の任務は、与えられたる兵力によって達成し得る限界を明らかにすること」というクラウゼヴィツの言を引くまでもなく、本来、作戦の規模は国力に沿って検討されなくてはならない、しかし太平洋戦争の場合は、まず作戦ありきで検討が進められていく。そこで苦しい現状を克服するための様々な「補正数値」が出てこざるをえなくなる。」 p205

*長い文脈でとらえれば、満州事変が歴史の帰還不能点ではないかと前に書いた。短いスパンで見れば、南部仏印進駐こそ日本にとって破滅への引き金であった。アメリカが日本の資産凍結そして屑鉄・石油の輸出禁止措置に踏み切ったからだ。 p207

*船腹量が足りるかどうかは開戦判断にもっとも重要な要素である。しかし開戦の決断に決定的な影響を及ぼす損害船舶の数値は、海軍のたったひといの担当者の手で、四半世紀前のデータで「一夜漬け」で創られてしまった。 p218

*陸海軍も政府も、船舶の重要性は十分に知っていた。しかし彼らは、その脆弱性に向き合う誠意を持ち合わさなかった。圧倒的な船腹不足を証明する科学的データは排除され、脚色され、ねじ曲げられた。あらゆる疑問は保身のための沈黙の中で「ナントカナル」と封じられた。 p220

*陸軍は戦争の幕引きをどう考えていたのか。それについて開戦前に真剣に討議された形跡はない。 p242

*(ガダルカナル島から)1万652人が生きて島を脱出した。総勢3万1400人余の陸軍省将兵のうち、命を落とした者は約2万800人。死者の7割以上が餓死であった。

だが、この数字に一般の船員が参入されているかどうかは疑わしい。軍属にみなされなかった彼らの死は「遭難死」とされたからだ。 p278

*軍需と民需のバランスの舵取りをして国内生産と補給を強化すべきときに、ここでも作戦一点張りの”統帥権”が優先された。 p279

*補給が途切れ、多くの兵士がジャングルで餓死したりマラリヤに冒されたりして病死していく様はガ島のそれと同じだが、敗戦までの二年半に積み重なった東部ニューギニアの死者のうち九割が餓死とされ、その凄惨さは半年の戦闘で終わったガ島の比ではないと訴える証言も多い。 p280

*日本へ入る荷も、日本から出る荷も、それを統制する組織が機能しなかった。

占領地から本国へ安定的に物資を輸送するためえには、切れ目のない「輸送のリレー」が必要である。・・・・・・そもそも島国である日本がこの大戦争に踏み切ったのは、豊かな南方資源を国内に輸送して国力を回復させるためだった。開戦前、マレー半島はじめアジア地域を占領するための軍事作戦については全神経を集中して検討がなされた。しかし、占領地経営をいかに行うかについての議論や、物資を輸送するための組織の準備は手つかずのまま。唯一決まっていたのは、南方物資を還送するという「方針」だけだったのである。 p288-289

*アメリカ軍の海上封鎖によって宇品の輸送機能はほとんど失われており、もはや原爆を落とすほどの価値はなかった。・・・・・それでも原爆は落とされねばならなかった。莫大な国家予算を投じた世紀のプロジェクトは、必ず成功させねばならなかった。ソ連軍の南下を牽制するためにも一刻も早く、その威力を内外に示さねばならなかった。それは終戦のためというよりも、核大国アメリカが大戦後に覇権を握ることを世界に知らしめるための狼煙であった。 p353-354

ご一読ありがとうございます。

こちらもお読みいただけるとうれしいです。

ここでブログ記事を書き始めた以降に読んだ著者の本です。

『裁かれた命 死刑囚から届いた手紙』 講談社

『原爆供養塔 忘れられた遺骨の70年』 文藝春秋

<序章>の2ページ目で著者は「--人類初の原子爆弾は、なぜ”ヒロシマ”に投下されなくてはならなかったか。 本書の取材は、このシンプルな疑問を突き詰めることから出発した。」(p5)と記す。

本書は、ノンフィクションである。私の意識の盲点に対して、一つの儼然たる事実を提示してくれることとなった。本書は、2021年7月に刊行された。

<序章>の冒頭は「明治27(1894)年、日清戦争を機に、東京の大本営が広島に移されたことはよく知られている。」の一文で始まる。ここでまず頭にガツンである。私は知らなかった。そして、序章の前の見開きに載る再構成された昭和9年の「大廣島市街地図」を見て、はっとした。広島市は様々な軍事関連組織・施設が集合した大軍事都市だったことである。

現在の地図を確認すると、JR広島駅前から南に的場町・比治山橋・皆実六丁目を経由して広島港まで電車が走っている。広島港の南西側に宇品島がある。上記「大廣島市街地図」では、広島駅と宇品駅を結ぶ宇品線が存在し、同駅の東、宇品島の北東方向に「陸軍運輸部」が位置し、この近くに陸軍桟橋があったことが付記されている。

タイトルにある宇品は、広島港のエリアと同義である。

序章で著者は、アメリカが原爆投下候補地を選定するために委員会を設置して議論した記録「目標検討委員会会議要約」を引用し、ヒロシマが議論の最初から最後まで候補地の筆頭に上り続けていたことを指摘する。そこには、標的とされた理由に「重要な軍隊の乗船基地」がある点を挙げていること。これに加え、「町に広範囲な被害を与えられる広さがあり、隣接する丘陵が爆風の集束効果を生じさせて被害を増幅させることができる」という説明が続いていると言う。この「軍隊の乗船基地」が陸軍の宇品を意味した。

日本には世界に例を見ない特異性があったという。兵隊と兵器・諸物資を運搬するための船舶には、海軍が一切関与せず、陸上の戦闘部隊であるはずの陸軍が海洋運送の船舶を運用管理してきたと言う。その所管が陸軍船舶司令部だった。

ここにまず根本的な問題点が含まれていた。陸軍が海洋で操る船は、陸軍が調達する傭船であり、船長以下船員はすべて民間人であったという。海軍は戦闘に特化し、運搬船には関与しない。せいぜい運送船団の護衛任務を担当するだけだったそうだ。旧軍隊のこういう内実を本書で初めて知った。

日清・日露戦争から始まり、シベリア出兵中、国大陸への出兵、東南アジアへの南進は主に陸地での戦闘、つまり陸軍の進出であり、そのためのロジスティクス(兵站機能)は陸軍船舶司令部が中枢になって担った。旧日本軍最大の輸送基地が宇品だった。

「陸上の部隊であるはずの陸軍が海洋で船舶を操る・・・・名もなき技術者たちが、この国の貧弱な船舶輸送体制の近代化に奔走した。先人たちが苦悩の末に宇品に集約させた、島国としてもっとも重要な兵站機能はやがて軍中枢で軽視されてゆく。」(p10)

本書はそのプロセスを克明に跡づけていく。つまり、島国日本に必須の船舶輸送体制を扱った陸軍船舶司令部に着目して、ロジスティクスという視点から、中国大陸進出・太平洋戦争での敗北、ヒロシマへの原爆投下という事実の原因に肉迫していく。本書は、無謀とも言える戦争の実態を知り、問題事象を捕らえ直し、考えるうえで役立つ書である。

本書は、陸軍船舶司令官となって船舶輸送体制並びに、今何を成すべきかに邁進した2人の司令官に焦点を当てていく。前半、第6章までは、人々から「船舶の神」とまで称された田尻昌次中将を中軸にする。田尻昌次氏の『自叙伝』と彼の諸論文を基礎にして、田尻昌次の人生と軍暦の経緯を折り込みながら、明治後期から昭和15年(1940)3月、陸軍船舶司令官を罷免されるまでの期間の陸軍組織の実態が叙述されていく。

ここでは当時の軍隊組織の状況、特に運輸本部や参謀本部の実情が見えて来る。田尻昌次が昭和6年に運輸本部に異動となり、宇品に着任し、昭和12年から直接第一船舶輸送司令部に関わっていく。船舶輸送の専門家としての道を歩む。その中で、彼が船舶輸送体制の脆弱性を克服するために、何を考え何を行ったのかの経緯が綴られていく。

本書で取り上げられた事項の一端をキーワードとして列挙してみる。

小型舟艇の開発。「船舶工兵」と「船舶練習員」の制度創設。七了口における近代上陸作戦の遂行。宇品港の再整備。船舶準備のマニュアル作成。舟艇母艦・神州丸(MT)の建造等々。

事実ベースでの分析と着実な構想、体制の改善強化を進める実行力にます敬服する。

そして、陸軍船舶司令官の在任中に、「民間ノ舩腹不足緩和ニ関スル意見具申」という捨て身の行動をとった。参謀本部と陸軍省宛だが、関係省庁すべてに意見具申をしているのだ。だが、それが受け入れられることはなかった。

田尻は宇品の運輸部倉庫における出火(不審火)が原因で罷免されることになる。

田尻は船舶輸送体制の改善に注力し、事実をベースにしてロジスティクス側面での人的物的改善・強化が戦争に不可欠であることを力説した。だがそれは軽視される。ここに、日本の組織体質の問題点が内在する。

後半の<第7章「ナントカナル」の戦争計画>では、半年間だけ船舶輸送司令官を務める上月良夫中将が宇品を昭和15年10月に去ると、佐伯文郎中将が司令官を継承する。

それは、密かに対米開戦準備が進められ、一方でマレーへの進攻、「南進」論が本格化する時期だった。だが、田尻司令官が最後の意見具申をしている通り、船舶輸送体制の脆弱性が明確に露呈していくことになる。佐伯の懊悩が始まって行く。

この後半は佐伯中将と共に歩んだ篠原優が書き残した『暁部隊始末記』を基礎に諸参考文献等が利用される。船舶輸送体制という視点から、戦争の作戦が進展する中で、その軽視がどのような結果に結びついて行ったかという事実が克明に語られて行く。

それは<第8章 砂上の楼閣><第9章 船乗りたちの挽歌><第10章 輸送から特攻へ>という章タイトルから多少は類推できるかもしれない。そのプロセスは正にかつてベストセラーになった『失敗の本質』の分析に通底する事例研究の様相を帯びていく。

もう一つ、後半で重要な点は、<第11章 爆心>である。ヒロシマに原爆が投下された直後から、佐伯中将の指揮の下、船舶輸送司令部がどのような働きをしたかのか。断片的な説明はあったかも知れないが、総合的な行動事実としての内容はほとんど語られることがなかったのではないか。

著者は佐伯中将の適切な指揮と行動は、関東大震災発生時における佐伯の原体験にあると推測している。ヒロシマでの原爆投下直後に、救助救援、現場復旧のために何が行われていたのか、その一側面を本書により具体的に知る機会となった。

<終章>は船舶輸送司令部の主要登場人物について、彼らの敗戦後の生き方を描き出している。

タイトルになぜ「暁の」という語句が付されたのか。それは、陸軍船舶司令部の呼称が「暁部隊」だったことに由来するようだ。

さらに、この船舶司令部がどんな組織だったのかその実態についての情報がほとんどないという。著者は、「船舶司令部そして軍港宇品を知る手がかりは完全に封じられている」と感じているのだ。一方で、アメリカ側の資料は宇品の重みを雄弁に物語ると述べ、「アメリカはすでに日露戦争の直後から、日本を仮想敵国として作戦の立案に着手している。『オレンジ計画』と呼ばれるその作戦は、島国日本の海上封鎖を行って資源を断つ”兵糧ぜめ”を基本とした」(p9)という。

本書は無謀な戦争を二度と繰り返さないため、史実に学ぶための一書だと言える。確然たる事実を軽視すると失敗という結果を引き起こす。それを示す書である。

「あとがき」に著者は記す。「本書で繰り返し問われたシーレーンの安全と船舶による輸送力の確保は、決して過去の話ではない。食糧からあらゆる産業を支える資源のほとんどを依然として海上輸送に依存する日本にとって、それは平時においても国家存立の基本である」(p381)「日本にとって船舶の重要性と脆弱性は、いくら強調してもし過ぎることのない永遠の課題である。その危い現実を顧みることなく、国家の針路のかじ取りを誤るようなことは二度とあってはならない」(p382)と。

最後に、本書から示唆深い、あるいは印象的な文を引用しご紹介しよう。その中には、現在でも政府並びに官僚の体制・体質の中で発生している問題事象に通じる側面があるという気がする。

*「将帥第一の任務は、与えられたる兵力によって達成し得る限界を明らかにすること」というクラウゼヴィツの言を引くまでもなく、本来、作戦の規模は国力に沿って検討されなくてはならない、しかし太平洋戦争の場合は、まず作戦ありきで検討が進められていく。そこで苦しい現状を克服するための様々な「補正数値」が出てこざるをえなくなる。」 p205

*長い文脈でとらえれば、満州事変が歴史の帰還不能点ではないかと前に書いた。短いスパンで見れば、南部仏印進駐こそ日本にとって破滅への引き金であった。アメリカが日本の資産凍結そして屑鉄・石油の輸出禁止措置に踏み切ったからだ。 p207

*船腹量が足りるかどうかは開戦判断にもっとも重要な要素である。しかし開戦の決断に決定的な影響を及ぼす損害船舶の数値は、海軍のたったひといの担当者の手で、四半世紀前のデータで「一夜漬け」で創られてしまった。 p218

*陸海軍も政府も、船舶の重要性は十分に知っていた。しかし彼らは、その脆弱性に向き合う誠意を持ち合わさなかった。圧倒的な船腹不足を証明する科学的データは排除され、脚色され、ねじ曲げられた。あらゆる疑問は保身のための沈黙の中で「ナントカナル」と封じられた。 p220

*陸軍は戦争の幕引きをどう考えていたのか。それについて開戦前に真剣に討議された形跡はない。 p242

*(ガダルカナル島から)1万652人が生きて島を脱出した。総勢3万1400人余の陸軍省将兵のうち、命を落とした者は約2万800人。死者の7割以上が餓死であった。

だが、この数字に一般の船員が参入されているかどうかは疑わしい。軍属にみなされなかった彼らの死は「遭難死」とされたからだ。 p278

*軍需と民需のバランスの舵取りをして国内生産と補給を強化すべきときに、ここでも作戦一点張りの”統帥権”が優先された。 p279

*補給が途切れ、多くの兵士がジャングルで餓死したりマラリヤに冒されたりして病死していく様はガ島のそれと同じだが、敗戦までの二年半に積み重なった東部ニューギニアの死者のうち九割が餓死とされ、その凄惨さは半年の戦闘で終わったガ島の比ではないと訴える証言も多い。 p280

*日本へ入る荷も、日本から出る荷も、それを統制する組織が機能しなかった。

占領地から本国へ安定的に物資を輸送するためえには、切れ目のない「輸送のリレー」が必要である。・・・・・・そもそも島国である日本がこの大戦争に踏み切ったのは、豊かな南方資源を国内に輸送して国力を回復させるためだった。開戦前、マレー半島はじめアジア地域を占領するための軍事作戦については全神経を集中して検討がなされた。しかし、占領地経営をいかに行うかについての議論や、物資を輸送するための組織の準備は手つかずのまま。唯一決まっていたのは、南方物資を還送するという「方針」だけだったのである。 p288-289

*アメリカ軍の海上封鎖によって宇品の輸送機能はほとんど失われており、もはや原爆を落とすほどの価値はなかった。・・・・・それでも原爆は落とされねばならなかった。莫大な国家予算を投じた世紀のプロジェクトは、必ず成功させねばならなかった。ソ連軍の南下を牽制するためにも一刻も早く、その威力を内外に示さねばならなかった。それは終戦のためというよりも、核大国アメリカが大戦後に覇権を握ることを世界に知らしめるための狼煙であった。 p353-354

ご一読ありがとうございます。

こちらもお読みいただけるとうれしいです。

ここでブログ記事を書き始めた以降に読んだ著者の本です。

『裁かれた命 死刑囚から届いた手紙』 講談社

『原爆供養塔 忘れられた遺骨の70年』 文藝春秋

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます