2月28日、長正館剣道稽古

咳が止まらず休みました

2月29日、木曜会(誠先生の剣道教室)

3月2日、往馬玄武会

3月2日、長正館一刀流稽古

3月7日、木曜会(誠先生の剣道教室)

3月9日、往馬玄武会

3月9日、長正館一刀流稽古

3月10日、修道館剣道クラブ・生駒研究会

3月13日、長正館剣道稽古

3月14日、木曜会(誠先生の剣道教室)

3月16日、往馬玄武会

3月16日、長正館一刀流稽古

3月17日、修道館剣道クラブ・生駒研究会

3月21日、木曜会(誠先生の剣道教室)

咳がぶり返して微熱があるので休みました

3月23日、長正館一刀流稽古

--------------------------------

2月29日、木曜会(誠先生の剣道教室)

写真は右足の踏む込みの説明。

最初から右足を上げない。ぎりぎりまで床を滑らし、最後の最後に床を踏み込む。

基本的な竹刀の振り方や、攻めの極意のような事も指導があった。

--------------------------------

3月2日、往馬玄武会

で、土曜日の稽古では、右足でズ~ンと入る稽古をしてみる。左が私。

しかし、相手の反応が怖くて、写真のように「気持ちが逃げて体に現る」状態になってしまう。

--------------------------------

3月2日、長正館一刀流稽古

なかなか自分の稽古が出来ないのが悩みである。

そこで19時までの稽古を20時まで延長して、演武者中心の稽古をし始めた。

あっという間の1時間。充実している。稽古が楽しい。

--------------------------------

3月7日、木曜会(誠先生の剣道教室)

佐藤誠先生はお休み。岸本七段が指導。

最後は回り稽古。写真左は加藤六段。右は私。二本ほど面金を打たれる。

自分の姿勢が崩れていない場合の面金当ては一本になることは無いが、

スピードで負けている感があるので少し、いやかなり悔しい。w

--------------------------------

3月9日、往馬玄武会

写真手前の右が私。

最近心がけているのは触刃から交刃の間、打ち間まで、ジリッ、ジリッと間を詰める事。

いつでも打てる気構え身構え。ジリッのジで相手が打ってきたら返せるように。

ジリッと入って相手が居ついていたらそのまま面に打って出る。

課題は自分の鈍足の面。なかなか一本にはならない。

--------------------------------

3月10日、修道館剣道クラブ・生駒研究会

剣道形、審査稽古、自由稽古の3時間半。

この日は佐藤博光八段が指導。

--------------------------------

3月13日、長正館剣道稽古

大人は私と掘井七段のみ。あとは子供たち。

掘井七段に子供の指導を頼んで、私は遅れている一刀流の独り稽古。

掘井七段は小曽根剣友会で子供の指導としては経験豊富である。

私にはとてもあのような指導は出来ないと感嘆した次第。

子供たちにも良かったんじゃないかな?

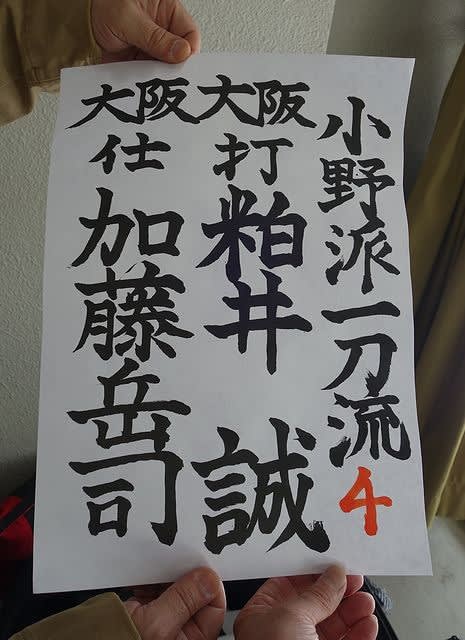

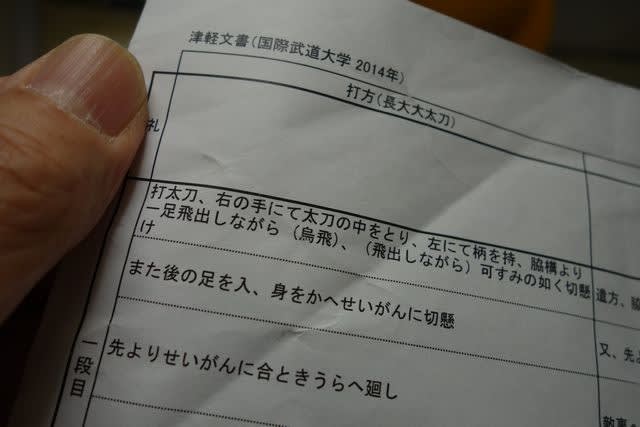

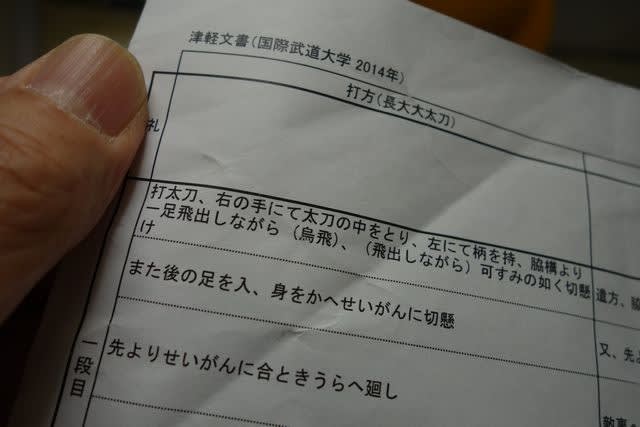

動画の開始ボタンの押し忘れで写真は無し。上の写真は一刀流のアンチョコ。

--------------------------------

3月14日、木曜会(誠先生の剣道教室)

写真は触刃から打ち間への入り方。なるほどなるほど。。

ところが最後の回り稽古になると、乱れまくりで自分自身がイヤになる。

--------------------------------

3月16日、往馬玄武会

写真は木曜会同門の永岡六段に、木曜会で習った技を試してみたところ。私は左。

この技は剣先を相手の右腰に突き入れ、上がった右小手を打つという技である。

しかし、習ったようには相手は動かない。オタオタしてしまって無様であった。

技の習得は難しい。

--------------------------------

3月16日、長正館一刀流稽古

第一と第三は大太刀稽古。

終ったら個々に挨拶して掃除をする。

19時からの残業稽古は4月21日に行われる石清水八幡宮での演武の稽古をした。

一つ一つの技を丁寧に練っていく。いい加減な演武は出来ない。

--------------------------------

3月17日、修道館剣道クラブ・生駒研究会

岸本八段の指導。

剣道形、審査稽古、自由稽古。

上の写真は審査稽古。

一番奥、八段受審のベテラン音川七段との立ち合い。左が私、右が音川先生。

終ったあと、岸本八段から「良い立ち合いしてたなあ」と珍しく褒められた。

「いやあ、体調が悪かったんです」と返事したら「体調悪いほうがええんかいっ!」って呆れられた。

ジリッ、ジリッと間を詰める事だけ意識していたのが良かったのかも知れない。

--------------------------------

3月23日、長正館一刀流稽古

この日は払捨刀稽古。

風邪なのか花粉症なのかイマイチ体調が悪い。

悪いが払捨刀を打方仕方を独りで演じて見本を見せた。

打方不足なので、経験不足の3人を元に取らせる。怖い。怪我しそう。

ともかく心配は多いが、元立ちを育てる事にする。

藤副館長が来たので払捨刀の指導は任せて、久々に九箇之太刀の稽古をしてみた。

打方仕方を変えてみたらかなりギコチない動きである。

残業稽古は石清水八幡宮の演武稽古とした。