京都市中京区四坊大宮町191

寺院 前回の記事 ➡ 寺院伏0238 真宗院 浄土宗西山深草派 山脇東洋の墓所

川柳

立ち上がり 用事忘れて また座る /渋谷

下のユーザー地図で京都市内の記事探索が出来ます。試してみてください

京都市中京区因幡町112

立派な門です

十一面観世音 とあります

関連記事 ➡ 洛陽33所観音巡礼

寺院 前回の記事 ➡ 寺院左0219 良恩寺 浄土宗西山禅林寺派 手取釜 導引地蔵

今回の川柳

宝くじ当たりをくれと言ってみる /大沼

下のユーザー地図で京都市内の記事探索が出来ます。試してみてください

騎士です

昭和54年3月と台座に記されています(1979年)

出土した石仏像

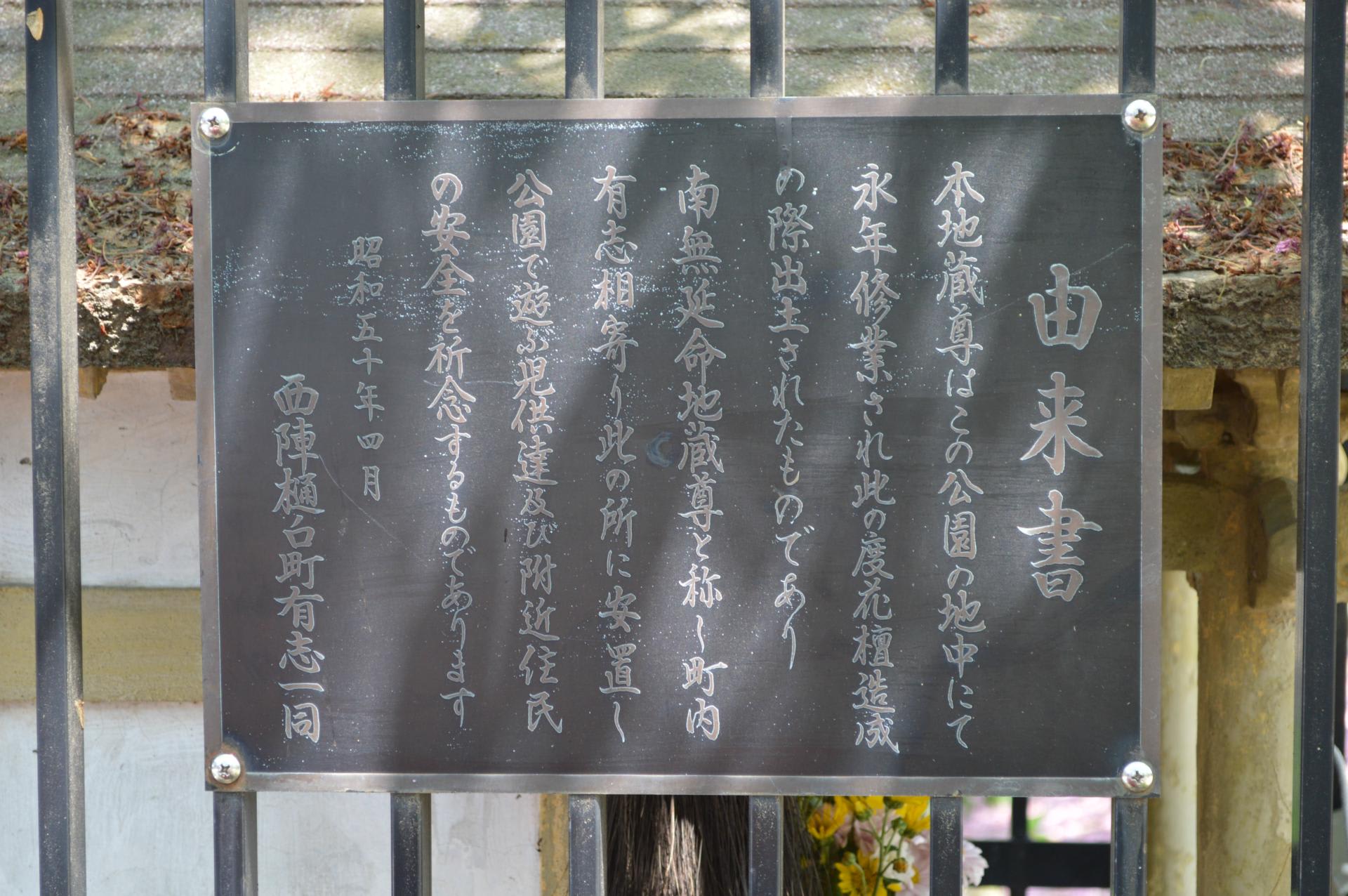

由来書

本地蔵尊はこの公園の地中にて永年修業され此の度花壇造成の際出土されたものであり南無延命地蔵尊と称し町内有志相寄り此の所に安置し公園で遊ぶ児童達及び附近住民の安全を祈念するものであります。

昭和50年4月 西陣樋ノ口町有志一同

この中に納められています

地蔵尊 前回の記事 ➡ 地蔵尊山020 日ノ岡丸彫り地蔵尊

今回の川柳

店員に味を尋ねるネコのエサ /あそ

下のユーザー地図で京都市内の記事探索が出来ます。試してみてください

櫟谷七野神社(いちいだにななのじんじゃ)

社標柱は大正2年7月 建立

石鳥居は 昭和の御大典のため 昭和3年11月 建立

社伝によれば平安時代55代文徳天皇(850年)皇后藤原朝子ご懐妊の際、その安産御祈りのため、産殿の西方に大和国三笠山から春日の大神をお迎えして祈願したところ、儲君・後の清和天皇をご御平産になったと伝えられる。

その春日大神御鎮座の場所が山城国葛野郡櫟谷である。当時は櫟の森を谷川が流れていたのであろう。また社名の「七野」とはもと船岡山一帯にあった原野で、紫野・禁野・柏野・北野・蓮台野・内野(神野・神明野・萩野・御栗栖野)のこと。これら七野の惣社として祀られたと伝えられる。伊勢神宮の斎院に準じて設けられた紫野斎院が廃絶された時、その屋敷神を七神祀った社だったと言う説もある。

七つの野に神供田があり、その石高は合わせて750石に及んだという。この神社に、離れてしまった天皇の愛を復活せさてほしいと祈ったのは、59代宇多天皇(894年)の皇后。社前の白い砂を三笠山の形に積み、祈願せよとのお告げを得て、その通りに砂山を作り祈った所、天皇の愛情が戻ったという。それ以来、社前に白砂を積めば浮気封じ・愛の復活の願いが叶うといわれ、社前に積む砂も「高砂山」と呼ばれるようになった。

その後、応仁・文明の戦乱時代、この七野あたりは細川勝元と山名宗全が相対峙する戦場と化したため、社頭は殆ど灰燼に帰したのを、大内義興の台命あって永正9年(1582)2月、七野各社を高台の一所に集めて再興がはかられた。

織田信長が遊宴のために社を麓に引き下ろし、その跡に高殿を建てて神域を穢したことが、後に豊臣秀吉に聞こえ、秀吉は山内一豊をして再建せしめた。その時、秀吉は各大名に石垣の寄進を命じ、その石には大名の家紋などが刻まれている。今は土や苔で見えにくくなっているが、秀吉の篤信が偲ばれる。

以後、特に禁裏・仙洞・女院御所の崇敬篤く、大火焼失等の都度、これらから再興がはかられてきた。

なお、当社では、昔から毎年春になると、どこからともなく一頭の鹿が神前に現れるのを、奈良へ送るということがあった。明治6年(1872)以後見られなくなったのであるが、この神縁により、明治28年(1895)、当社よりの依頼により奈良の春日大社から神鹿2頭を貸与された、という記録が、今日春日大社に残っている。

この灯篭も 昭和3年11月 建立

賀茂斎院跡

賀茂斎院は、賀茂神社に奉仕する斎王の常の御所であった。

それは平安京の北方の紫野、すなわち大宮末路の西、安居院大路の北(現在の上京区大宮通の西、廬山寺通の北)に位置し、約150m四方の地を占めていた。斎王は、嵯峨天皇の皇女・有智子内親王を初代とし(弘仁元年に卜定)、歴世皇女(内親王に適任者を欠く場合には女王)が補されたが、伊勢の斎王とは異なり、天皇の崩御または譲位があっても必ずしも退下しなかった。斎院は内院と外院から構成され、内院には神殿、斎王の起居する神殿等があり、外院には斎院司、客殿、炊殿等があった。毎年4月、中の酉の日に催される賀茂の祭(葵祭)には、斎王は斎院を出御し、勅使の行列と一条大宮で合流し、一条大路を東行して両賀茂社に参拝した。斎王のみは上賀茂の神館に宿泊され、翌日はまた行列をなして斎院に遷御されたが、それは「祭の帰えさ」と呼ばれ、これまた見物の対象となっていた。代々の斎王はここで清浄な生活を送り、第35代の礼子内親王(後鳥羽天皇皇女)に至った。この内親王は建暦2年(1212)に病の為退下されたが、以後は財政的な理由から斎院は廃絶した。

歴代の斎王に侍る女房には才媛が少なからず、ために斎院は歌壇として知られていた。斎院の停廃後、その敷地は蘆山寺に施入され、応仁・文明の乱(1467~1477)の後、都の荒廃とともに歴史の中に埋もれてしまったのである。平成13年11月 財団法人古代学協会 角田文衛

歌碑でしょうか

神鹿 石垣の中に大名の紋が刻まれています

(天正年間 秀吉によって 再興された)

た

た

こちらは 紋が入った石が 集められていました

明和2年 (1765年) の灯籠

本殿

末社です

御利益

今年も斎王代がここを訪れ葵祭の無事を祈願しています

この地は平安時代から鎌倉時代にかけて賀茂社に奉仕する斎内親王、即ち斎王が身を清めて住まわれた御所(斎院)のあった場所であり、このあたりが紫野と呼ばれていたため「紫野斎院」とも称された。この斎院の敷地は、大宮通りと蘆山寺通りを東南の角としており、約150m四方を占めていた。

斎王は嵯峨天皇皇女・有智子(うちこ)内親王を初代とし、累代未婚の皇女が卜定され、約400年続き後鳥羽天皇の皇女・35代礼子(いやこ)内親王をもって廃絶した。

斎王の中には選子(のぶこ)内親王や、式子(のりこ)内親王のように卓越した歌人もあり、斎院でしばしば歌合せが催された。また斎院にはほぼ500人の官人や女官が仕えており、女官にも秀れた人が少なくなかった。私達は、この文化遺産 斎院跡を顕彰し、後世に伝えるものである。平成13年11月吉日

賀茂(紫野)斎院跡顕彰会

最後の斎王クリック➡後鳥羽天皇・皇女 35代禮子内親王 陵墓

西参道の石鳥居 平成3年9月 建立

昭和6年3月 建立

表参道の手水

関連記事 ➡ 関連0008 御大典記念のあるところ

神社 前回の記事 ➔ 神社中0070 中山神社 平安時代初期に建立 1200年前

ユーザー地図もどうぞご覧ください 近くの記事が見つかります