まち歩き 前回の記事 ➡ まち歩き北0714 紙屋川 開橋(ひらきはし) 左大文字が半分しか見えない

五七五

缶をけり損なって老いを知り /寺田

京ことば ボロクソ ひどく悪く言うありさま。「あの人に、あんなにボロクソに言われて」

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

まち歩き 前回の記事 ➡ まち歩き北0714 紙屋川 開橋(ひらきはし) 左大文字が半分しか見えない

五七五

缶をけり損なって老いを知り /寺田

京ことば ボロクソ ひどく悪く言うありさま。「あの人に、あんなにボロクソに言われて」

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

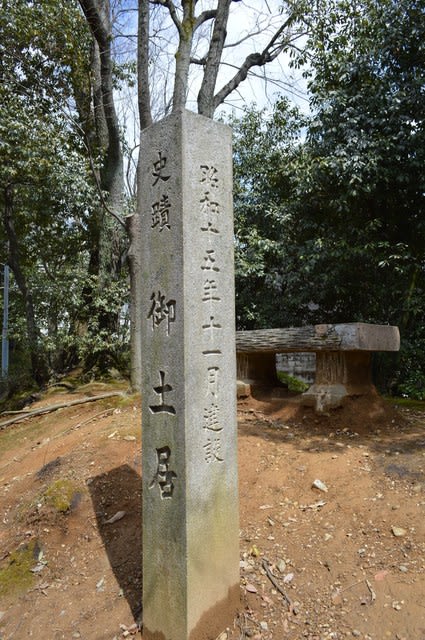

史蹟 御土居

昭和15年11月建立

京都の御土居は天正19年(1591)豊臣秀吉がり多数の人びとを動員して築いたものである。これより先、戦国乱世の時代に、京都では「町の構」や「ちゃうのかこい」を築いて、町を自衛する態勢がとられた。また、堺や山科、石山をはじめ各地の寺内町などの都市や村落でも環濠城塞化する動きがみられ、こうした動きをうけて「御土居」は築かれたが、 住民が自衛するための施設ではなかった。

天下統一をとげた秀吉はながい戦乱で荒れはてた京都を復興し、その近世城下町化をはかったのである。まず聚楽第を設け、これを中心に街区を改め、寺院を寺町と寺の内に集めた。そして、まわりに壕と土塁をめぐらし洛中と洛外を分ち、「御土居」に七口を設けて洛外との交通をここに限ろうとした。秀吉は「刀狩」の政策に示されるように、民衆の自衛権を否定し、都市を支配し、その権力を示すために「御土居」を築いた。

この延長実に23キロにもおよぶ「御土居」は平安京以来はじめて京都に完成した羅城であった。しかし、外敵の脅威もなく、天下泰平の近世にあって、この「御土居」はしだいに無用のものとなった。江戸中期になると「御土居」をこえて東へと市街は広がった。しかし、みずから労力を費やして構築した長大な「御土居」を人びとは忘れはしなかった。

「御土居」は洪水を防ぐ堤防の役割をはたしたし、近辺の農民は土崩れの防止や竹木の成育など、その保全に力をつくしたのである。やがて近代になると開発によって南辺から西辺にかけて大きくこわされ、わずかに北辺や西辺の一部に往時のおもかげをとどめているにすぎない。

ここは「御土居」の西辺の北端に近く、その底部は幅十間、南が「御土居」に設けられた切通し、中野道になり、西の小道に面して藁葺の入母屋造りの鷹ケ峯番小屋がおかれ、西へなだらかな斜面をなして紙屋川の谷へつながっていた。洛外への見張りの小屋の役目をはたしていたのだろう。

史跡公園として整備するにあたり、この番小屋の位置に亭をおいた。わが国に数少ない都市をめぐる城塞の史跡として、また日本の都市について考えるばとしてこの「御土居」の価値はきわめて高い。史跡公園としてまた近隣住民の憩いの場として保存され、活用されることを期待する。昭和56年10月 京都市

関連記事 ➡ 秀吉が造らせた御土居堀

史跡 前回の記事 ➡ 史跡北027 御土居堀 西土居町

五七五

時きざむ音が気になる妻の留守 /樋口

京ことば ホンマ ほんとう。

「ホンマ、そんなこと言うてくれハルって、うれしいワー」

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

平成29年3月中旬 撮影

餌を狙っているのか 人馴れしているのか

じっとしている

まち歩き 前回の記事 ➡ まち歩き北0715 紙屋川 上流 鏡石橋

五七五

介護施設に行ってしまって残る靴 /牧野

京野菜

京たけのこ 京たけこのの品種は孟宗竹。えぐみがなく、やわらかで特有の甘味のある京たけのこの品質と味の良さは日本一と定評がある。味の秘密は、西山一帯の土壌がたけのこの栽培に適していることと、農家の高い栽培技術によるもの。施肥、土入れ、親竹の間伐など、すべてが手作業で行われ、桜のつぼみが膨らみだす頃には、京と西山一帯は「朝掘りたけのこ」の幟で活気づく。

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます